君たちは(ラッコと共に)どう生きるか

近年、ラッコブームが再燃しています。

SNSでは多くの動画がバズり、それを受けてTVでたびたび取り上げられるようになりました。

鳥羽水族館では、土休日のラッコのお食事タイムの時間、一部スペースで「立ち止まっての観覧禁止」が導入されるほどになりました。パンダかよ。

そう、現在日本の水族館で飼育されているラッコは3頭。パンダ(ジャイアントパンダ)よりも少ないのです。

ラッコは1994年には最多の122頭いたのですが、輸入が出来なくなったり、国内の繁殖がうまくいかなかったりで、ずいぶん数が減ってしまいました。

私がラッコに興味を持ち始めた2017年には約12頭まで減っていました。

その後ラッコが繁殖することは無く(厳密には妊娠まではあった)、そのまま個体数が減り続け、2023年7月現在では2園館で3頭になりました。

あと10年もすればきっと日本の水族館でラッコを見ることは出来なくなると思います。

ラッコと人間の関係は、書き出したら一冊の本になるくらいのものでしょう。

らっこちゃんねる様の記事が詳しいです。

水族館のラッコ

日本では1980年代に水族館にラッコがやってきて、たちまちラッコブームが到来しました。

「ラッコかわいい」の声が相次いでいたのでしょう。私はその時代に生きてないから詳しくは分からないけど。

1998年にワシントン条約でラッコの輸入が出来なくなる(非常に困難になる)まで、90頭以上のラッコが水族館に輸入されました。

野生のラッコは繁殖力が旺盛で、オスとメスを飼育すると勝手に交尾して子どもが生まれたそうです。

国内の水族館(および動物園)で飼育されたラッコ約300頭のうち、約200頭は水族館生まれの個体でした。これほどたくさん生まれたのは日本くらいだそうです。

しかし、水族館で生まれたラッコは繁殖力がそれほど高くなく(個体差はありますが)、なかなか繁殖がうまくいきませんでした。

オスの「草食」化、水族館生まれのラッコたちが繁殖を目にすることが少ないこと、毎日ご飯が食べられて欲求不満が少ないことなど、原因は色々考えられますが、いずれにせよ、ラッコの輸入ができなくなってからは、現在に至るまで一貫して個体数の減少が続いています。

海外の水族館は日本とは多少事情が違います。

カナダにあるバンクーバー水族館では、Marine Mammal Rescue(海棲哺乳類レスキューセンター、MMR)が、通報を受けて保護した野生のラッコの赤ちゃんのうち、野生に返すことが不可能と判断された個体のみ育てています。ラッコのJoeyをはじめとするKatmai8はもう皆さんご存じですよね。

ラッコたちの生放送が見られます(時差に注意:東京はバンクーバーより17時間(夏は16時間)進んでいます)。

ラッコたちがわちゃわちゃしたり土木工事をしたり無線機を破壊したりするのは観てて飽きないですが、それぞれの個体は事情があってここに来ているのです。

ここでは個体が繁殖できないように治療されています。水族館の中で数を増やすことが目的ではないのです。

野生のラッコ

では野生のラッコはどこにいるのでしょうか?私の記事にたどり着くような方はとっくにご存じかと思いますが……。

野生のラッコは、北太平洋の沿岸、具体的にはカリフォルニア~アラスカ~アリューシャン列島~千島列島の沿岸に棲んでいます。棲息域によって3種の亜種に分類されます。

カリフォルニアラッコ・アラスカラッコ・アジアラッコ(チシマラッコ、ロシアラッコとも)。現在日本の水族館にいるのはアラスカラッコです。

日本では2014年頃から北海道の根室や霧多布などにアジアラッコの棲息が確認されています。

ラッコはウニやカニなどを食べます。ウニはコンブを食べるのですが、ウニが増えすぎるとコンブが無くなりウニも生きていけなくなります。

そこでラッコの出番です。ラッコがウニの数を調節することによって、生態系のバランスが保たれるのです。このように、生態系のバランスの維持に不可欠な生きものをキーストーン種と呼んでいます。

特に最近は個体数が増えていて、ラッコ見たさに多くの観光客が霧多布などに訪れています。

ラッコはとても神経質な動物なので、ドローンを飛ばしたり、船を出したり、その他危険な行為をするのは絶対にやめましょう。訪問の際は現地のルールに従いましょう。

日本のラッコとこれから

近い将来、日本の水族館でラッコが観られなくなりそうですが、「野生のラッコを導入すれば良いのでは」と考える方もいらっしゃるかも知れません。

しかし、私はこの考えには反対です。

野生のラッコは、どうかそのままでいてほしいのです。再び人間の勝手で数が減るようなことがあってほしくないのです。

本来、水族館は教育施設であると考えています。「ラッコ可愛い」からラッコに興味を持つのは良いことだと思いますが、そこからもう一歩、どんな暮らしをしているか、どんな歴史があるかなど興味を持ってほしいのです。ラッコたちは決して「バズるコンテンツ」ではないのです。

また、MMRのように、野生下での生活が困難なラッコたちが保護される環境が整備されれば良いなと思います。

日本の水族館で長年積み重ねられたラッコ飼育のノウハウを活かすことが出来るのではないかと思います。

私たちができること

「ラッコ可愛い」からでも良いので、まずは興味を持つことが大事です。

絶滅危惧種であること、キーストーン種であることを知るのも大切です。

また、「猫のフンをトイレに流さない」ということも知ってほしいです。猫の寄生虫であるトキソプラズマによって、多くのラッコの命が落とされていることが分かっています。

そして、機会があれば、他の人にラッコのことを広めてほしいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

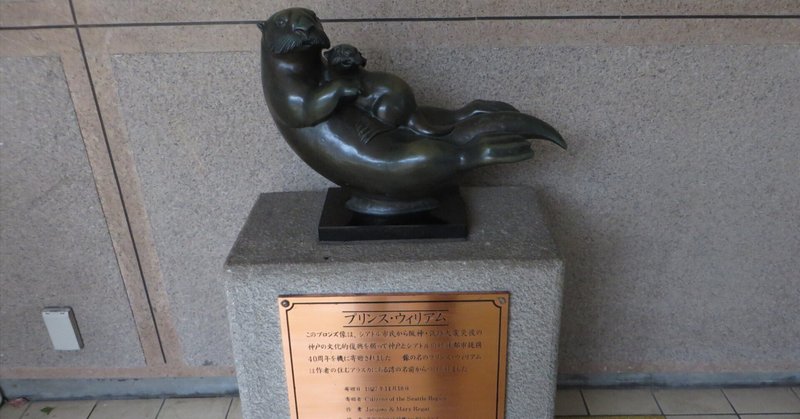

阪神淡路大震災の復興を願い、姉妹都市のシアトル市民から贈られた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?