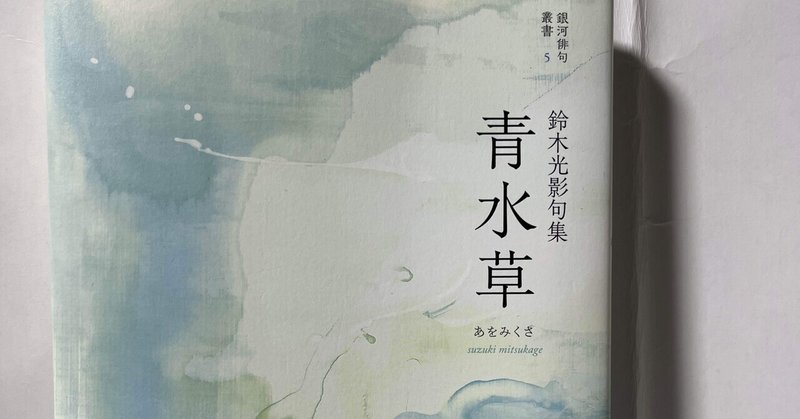

鈴木光影句集『青水草』(あをみくさ)を読む

粒ぞろいの句集を頂いた。句集は良かった句にふせんをつけながら読むのだが、この句集はふせんだらけだ。そこから評を書きやすい句に絞ったが、それでも量があった。

桜の夜ひたひ触るればされかうべ

梶井基次郎の『桜の樹の下には』を思い出す。この句は死体ではなく自ら中の骨を意識していて、中原中也の『骨』の詩も思い出す。桜から死を連想させ、それは桜の樹の下という他人事ではなく、骨のような自己に内在した問題だと考えさせる。

さくら散る人に傍点打つやうに

ひとに傍点を打てばびとだろうか。花見客のひとびとが、びとびとに。桜の花弁を傍点とした見立ては目新しく着眼点が面白い。

蚯蚓焼カレテ居テモ跨イデ出社セヨ

夏の出勤途中の道に干からびたみみずが落ちている。カタカナにした事で戦時中の上官からの命令文のような緊迫感がある。

どくだみに囲まれてもう逃げ場無し

この句を見てからどくだみだらけの場所が怖くなった。街で不意にどくだみを見かけるとドキッとする。どくだみの花の白い十字型も通行禁止の×に見えなくもない。あの妖しいまでに白い花もこう詠まれると怖い。

滑稽な生き物が喰ふ泥鰌鍋

泥鰌鍋を食べる文化があるのは人間なので、滑稽な生き物は人間だろう。人間には泥鰌が暑さで豆腐に潜る様子を楽しむ人もいて、泥鰌鍋も廃れずに今日まで残っていることを考えると人間は残酷さを楽しむところがある。もしくは残酷さを超えるほど美味なのだろうか。

サンダルの足喜ばす夏の雨

足は普段靴の中という闇にいる。雨を受けることはなく湿った靴の中で蒸されていることはある。サンダルを履いた足の開放感が伝わってくる。

投下せしミサイルいくつ夏の雲

夏の雲の盛り上がりと、ミサイルが落ちた後の爆煙が映像として重なる句。こうしている間にも異国では…と考えさせられる。

鬼やんまアムール虎の檻の外

とんぼではなく「鬼」やんま、ただの虎ではなく「アムール」虎。その細かさが実景っぽさを上げている。自由に飛ぶが弱肉強食の世界に生きる鬼やんまと弱肉強食の世界で上位だが檻の中で生存競争はなく過ごす虎。虫と虎の対比は珍しい。

満月やこけしの余生続きをり

満月の丸さとこけしの頭の丸さが重なる。満ち欠けにより時間の長さを感じさせる月と、いつから置いてあるか分からないこけし。句の中に流れている長くゆっくりした時間が魅力。

すき焼きの卵の数に集ひたり

一人一個卵が配られるので、参加者の数が卵の数。すき焼きパーティーだろうか。または句会後の飲み会か。数えて確認しないといけないほど多人数で集まっているようだ。

なまはげのまこと清しく怒りけり

なまはげの怒りの理由は、人間に比べればシンプルだ。しかも「泣く子はいねが、悪い子はいねが」とご丁寧に怒りの理由を言いながら家々を回る。

それに比べて人間の怒りは色々な物事や私情が絡まり合っている。

何だかなまはげの清しい怒りが頼もしい。

千万の遮断機降りし淑気かな

淑気について、人間の様子ではなく遮断機という機械に注目している点が面白い。遮断機が降りる時のあの独特な音を思い出す。

水槽に水育ちゆく寝正月

寝正月の怠惰さが伝わってくる。水槽に何か飼うわけでもなく水だけあるという時間経過の長さ。水を育てるというユーモラスな言い回し。お正月に誰かに

「水槽に何か飼わないの」

と聞かれたような空気感がある。

扇風機風が時代を戻しけり

令和になっても扇風機は現役で、エアコンがあっても廃れなかった。田舎の親戚の家に行くと昭和なデザインの扇風機が現役続行中だったりする。

紫陽花の湖底の辻にありぬべし

紫陽花の水色から掘り下げて、そこに空想が加えられた。湖底のような色でよく辻にある。一句で紫陽花の色々な情報を詩的に言い表わしている。

写真屋に古びる家族薄暑光

地方の商店街などには昔から家族経営している写真屋がある。そのショーウインドウに飾ってある写真。家族写真というのも意味ありげだ。写真屋一族の写真かもしれない。息子夫婦の写真かもしれない。地元の名士の家族かもしれない。ファミリーヒストリーを感じる句。

かき氷嘘食らふなら大嘘を

かき氷シロップは着色料が違うだけで味は同じ。苺もメロンもブルーハワイも実は同じ味。最近でこそ果汁入りシロップやかき氷の上に果物などを飾った豪華なかき氷が登場したが、お祭りの屋台で食べるシンプルなかき氷を味わいたい。また、かき氷の材料は主に氷でそれを削って作るという原価の安さも嘘を演出してるのでは。

空蝉やスマートフォンに縋る指

この原稿はスマートフォンで編集していて、書きながらドキッとした。そうでない時はゲームやSNSや漫画アプリや買い物サイトを見て、まさしく縋るという表現が似合う。その空虚さが空蝉の空っぽさと何にもなれなさに繋がり季語が活きている。

母と子にひとつの孤独春隣

母と子は二人であるのに孤独は一つということは母子が同じ孤独を共有しているか。春隣というこれから春になるという季語のお陰で少し先の未来は希望の兆しがある。転勤族の父が春には帰ってくるのかと思ったがシングルマザーが多い昨今では時代錯誤な読みかもしれない。

少しづつみんなが変で金魚草

日常生活で自分に対して「普通に生きているつもりだけどそうじゃないのかしら」と思った時に思い出す句。俳句で励まされる内容は貴重だと思う。

朝顔市未定の色を買ひにけり

朝顔市で売っている鉢に色の説明があり、この鉢は何色の花が咲くか分からず未定なのだと読んだ。予定や人生設計が未定だと心配なこともあるが花の色だと未来への期待になる。朝顔市に行きたくなる句。

冬麗や文机に置く万華鏡

文机と来たら筆やペンを置きそうだが万華鏡として夢のある句に。意外性のある結句が

冬麗の雰囲気と合っている。

何もなき日を目に映し網戸猫

網戸猫を造語ととるか網戸プラス猫の名詞の連なりか、どう読もうか考えた。網戸と猫をどこまで分離して読むか。網戸のすぐ近くに猫がいるイメージなので網戸猫の造語で読みたい。結句の個性が光る句。

牡蠣しろく震へて唇に迎へらる

飲食に伴う艶かしさを感じる。牡蠣は特に生々しい食材だ。映像が浮かぶ美味しそうな句。

イヤホンの外側の音冬深し

自分と外界をイヤホンで隔てているイメージで感覚的によく分かる。自己と他者の境界を感じさせる句で、季語の「冬深し」でその場の雰囲気が伝わってくる。

根元よりスカイツリーの枯れてゐし

ネーミングの妙を突いた句。ツリーは木ということで建物でありながら枯れているとした。確かに葉がない。緑にライトアップするか、展望台が葉だということにするか。花咲か爺さんの「枯れ木に花を咲かせましょう」を思い出した。

ヒトといふ緊急事態梅雨の月

緊急事態宣言の頃に作られた句だろうか。時事詠でありながらその後も通じる句。ヒトのカタカナ表記が人類的な意味合いと動物学的な分類と緊急感を出している。

完璧に毀れてゐたり今日の月

月の形は明記されていないが満月ではないだろう。「完璧な毀れ」という詩的なフレーズが読者の想像をかき立てる。読者によって思い浮かべる月の形が違うので複数人で読んで評を話し合うと盛り上がるだろう。

花も実も付けることなく花粉症

著者の感性という花と日頃の努力の成果が句集という形で結実した。著者はこれからも俳句を通じて様々な花と実を付けていくことだろう。

最後までお読みいただきありがとうございました。 もっと面白い記事を書けるように日々頑張ります。 次回もお楽しみに!