神母の大楠の下で

神母と書いて、

「いげ」

と読む。

農耕神、水の神、らしい。

神母、いげは、

高知県特有の読み方らしい。

神母神社という神社が、県内に複数ある。

字が先か、音が先かはわからない。

でも、母とつくから、

女神さまのイメージなんだろうか、とも思う。

生命を産み育てる大地の女神。

香美市地域をご案内していると、「神母ノ木」の読み方を聞かれることがあります。

ここは「いげのき」と読みます。

この地名が歴史に登場してくるのは江戸時代の文化年間(1804年頃)。

地名の由来は諸説あり、神秘的な雰囲気があるからか、由来について新聞で論戦が繰り広げられたこともありました。

この地には「神母(いげ)神社」という神社があります。

「神母」と呼ばれる神様は、稲の神、稲を作る田んぼの水の神。

その名の由来は、「イ=稲、ゲ=毛で稲の意味」や「池(イケ)⇒イゲ=井」から来ているという説が有力なようです。

高知県内には「おいげさん」と呼ばれる社や祠は400以上あるそうですが、「神母」は高知特有の単語らしく、日本民俗学の大家である柳田國男も注目したという記録がありました。

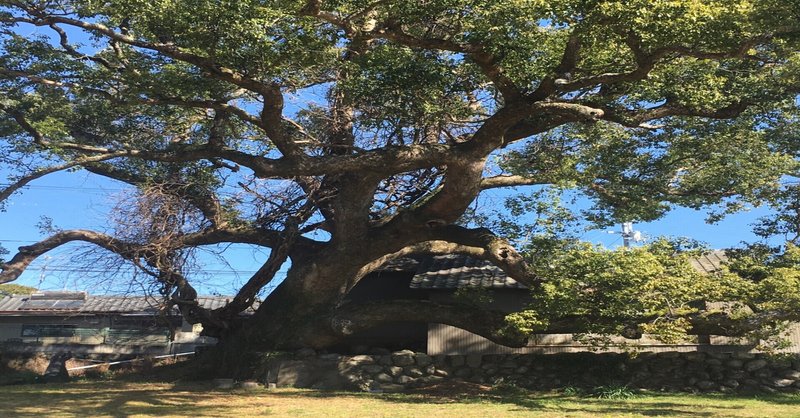

そして、御神木はその神社の境内にある楠の大木。

高さ15.5m、枝張り19.5m、根回り5.7m、樹齢500年以上と推定されています。

1本の木なのに、まるで森のような迫力があり、香美市指定の天然記念物に指定されています。

地名が歴史に登場してくるのは今から200年ぐらい前の話。

なので、それよりはるか昔より農耕の神として祀られ、地名にまで関わってきたのではないか、と思わざるを得ません。〜香美市移住定住促進センターブログ-いなかみライフ「神秘的な地名-神母ノ木」より引用〜

おいげさんとはどうやら、

俗に言うお稲荷さんのような存在らしい。

稲魂神(ウカノミタマノカミ)、オオゲツヒメ、保食神(ウケモチノカミ)。豊受大神(トヨケノオオカミ)。

いろんな想像ができる。

神母ノ木という地名の場所に、

大きなクスノキがあるのは知っていたが、

実際見たことはなかった。

近いからいつでも行けると思い、

そのまま行かずに三年、ここまできた類だ。

このたび

県内でもわりと遠くにすむ友達が、

所用でこの辺りを通り過ぎるので

一緒に行こうと誘ってくれた。

地域外の人の気になる場所は

地元の人ほど行かない、というのは

ままあることだ。

樹齢500年あまりと伝えられる大きなクスノキは

ふきさらしの河川敷のそばに、

御神木らしいのにしめ縄もなく、

その、あるがままに立っていた。

清々しいほどに、

あるがままで、開けっぴろげで、

大きな優しい木陰を作っていた。

上の写真の灰色の人間が私(165㌢)である。

大きさが想像していただけるだろうか。

後ろの青い鉄橋の下に細く青く見える水面は、

物部川という、実はとても大きい川である。

わざわざ、ここに来たいといってくれた友達に感謝である。

こんなに気持ちのいい場所を知らずに

近くで暮らしていた。

不覚…。

河原とは、

古来から誰の土地でもない。

水が溢れれば、

流される場所に、個人の所有物を置く人はいない。

不安定である。

でも、

自由でもある。

誰がきても、いい。

場所は、たっぷりある。

唄っても、おどっても、

昼寝しても、釣りをしても、

本を読んでも、絵を描いても、

青春を叫んでもいい。

当初アウトローの文化であった歌舞伎小屋は河原に立つモノだったそうな。

歌舞伎役者は河原者と呼ばれたらしい。

アートが好きなその友達が唄おうと言ってくれたので、

ごくささやかな声で一緒に唄っていたら、

ウグイスや他の鳥のさえずりも聞こえた。

一緒に唄っているみたいで、

楽しかった。

500年もの間、

この木の下で、沢山の人が唄っただろう。

沢山の人を見つめていただろう。

こんな守られた風でもない開けた場所で、

よくぞ生きていてくれましたと、

大きなクスノキに手を合わせた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?