日本ネット前史(1984年〜ニフティサーブ誕生)

目次

第0章(プロローグ) 「パソコン通信」という言葉の誕生

第1章 アマチュアBBSの曙

第2章 日本列島電話回線大調査

第3章 BBS発明前夜

第4章 「パソ通先進国」アメリカに接続せよ!

第5章 試行錯誤の通信システム

第6章 パソコン通信文化論

第7章 商用ネット苦闘の黎明期

表紙イラスト・デザイン:サトウ カイ

※この記事は、1998年4月20日に小学館より発行された『パソコン通信開拓者伝説』を加筆・修正したものです。

第0章 「パソコン通信」という言葉の誕生

●1冊のムックが「パソコン通信」という言葉を生んだ

電電公社が民営化されNTTとなったのは、1985年(昭和60年)の4月1日。同時に、電気通信事業法が施行され、それまで電電公社および国際電信電話(KDD)の独占事業とされていた通信事業に、新規参入が認められるようになった。これにより、「パソコン通信」というデータ通信の一事業形態も開放された。日本初の商用パソコン通信サービスといわれている「アスキーネット」がスタートしたのも、この年だ(ちなみに「PC-VAN」の開局は86年、「ニフティサーブ」の開局は87年)。

その電気通信事業法施行に先立つことの3月26日、『パソコン通信ハンドブック』というムックがアスキーから発売された。パソコン通信の紹介と利用を目的とした入門書である。表紙の色から通称「青本」と呼ばれ、当時パソコン通信を始めようとしていたユーザーの間でバイブル的な存在ともなった。内容は主に、アメリカのデータ通信事情や国内のアマチュアBBS(電子掲示板、Bulletin Board System)を紹介。2500円という価格にもかかわらず初刷りの3万5000部は2週間で完売し、ムックとしては珍しい増刷もかかった。

「企画段階ではだれも賛成してくれなかったんですよね。BBSなんてたかだか300ボー(300bps)で、英文の文字を送ったところで、アマチュア無線以下の子供の遊びじゃないか、みたいな見方も多くて。あとは、電話代をかけてまで、そんなことをわざわざする人いる? みたいな。もう意地と根性で出しましたから」

当時の編集長・宮崎秀規は、このムックを出すにあたっての経緯をこう話す。さらに……、

「もともとアスキーネットは、本を出すからには読んだ人がすぐ実験してみられるように立ち上げたんです。最初は本当に、雑誌の付録感覚で始めちゃったわけですね」(宮崎)

なんと、アスキーネットは最初、本のおまけだったのである。すでに稼働していたアマチュアBBSを誌面でも紹介してはいたが、ほとんどのBBSでは回線数は1本で、つながりにくくなってしまうため、アスキー側でホストを用意した。さらに、本が売れたことによって、急きょ専門の部隊を作りDEC社のコンピュータを導入してサービス体制を整えた。そして本格的な商用ネットとして、日本で初めて事業化されるのである。

「それまでは、こちらがアマチュアの方々の苦労話を聞いては、『ああ、なんか物好きですね』てな感じで言ってたんですけど、自分もその物好きの仲間に、ホスト側として入っちゃうとは思わなかったですね」(宮崎)

今でこそ、ネット産業は超巨大産業、取材時も「パソコン通信」は大きなビジネスに成長していたが、初期のアスキーネットは、ホストコンピュータのトラブルやユーザーからのクレームなど、気苦労の多い反面、儲けとは無縁の事業だった。最初の2年間、アスキーネットは無料のサービスであり、有料化が決定したときはユーザーから激しい反対・批判も受けることになる。

そして、実はパソコン通信という言葉を最初に広めるきっかけを作ったのもこのムックだ。このころ、パソコン通信は「マイコン通信」「BBS」「CBBS」「コンピュータネットワーク」「データベースサービス」などと呼ばれ、ムック自体のタイトルにあるパソコン通信という言葉はほとんど定着していなかった(アメリカでは「オンラインサービス」などの名称で呼ばれていた)。

「最後に書名をつけるときに、コンピュータネットワークハンドブックとかだと、なんか技術書みたいで硬いね、という話になったんです。最終的に、いちばん親しみやすいし、だれにでもわかってもらえるんじゃないかということで、パソコン通信となったわけです」(宮崎)

その証拠に、パソコン通信という表現は目次に一切ないし、記事の中にもほとんど見あたらない。記事の多くを執筆した今泉洋は次のように振り返る。

「タイトルが決まったときは、正直いうと、えーっダサイよ、と思ってました。それじゃ、ファクス通信というのと同じで、コンセプトとしては勘弁だな、と。僕はもっとネットワーク的な意味の言葉のほうがいいなと思ってまして、アメリカの論文で見た『コンピュニケーション』(コンピュータとコミュニケーションをあわせた造語)を使いたかった。もっとも、アメリカでもこの言葉は流行らなかったので、今考えればパソコン通信で良かったんでしょうね」

パソコン通信は、関西弁でいうところの、ベタなネーミングであったのだろうか。当時のマニアの間ではあまり使わない言葉だった。「ダイナブック」をはじめとして多くの商標を登録していたアスキーもこのパソコン通信という言葉を登録しなかったことからも、どちらかというとダサめの響きを持った単語だったのだろう。しかし、世の中、スマートなものばかりが流行るわけでもない。ニフティの調査によると97年には、パソコン通信という言葉の認知率は約95%、利用経験率は18%に達している。利用経験率はなぜかパソコン自体の普及率16%を上回っている。まさに、ファミコンやプレステ、プリクラなどと同じように、パソコン通信も「パソ通」と略語化されるほどに身近な存在となった。

取材時、すでにアスキーネットは存在しない(1997年8月にサービス終了)。アスキーネットに限らず、多くのパソコン通信サービスが生まれては消えていった。

当時、パソコンやコンピュータネットワークにおいて、日本はアメリカに数年から10年遅れているといわれていた。米国でコンピュサーブなどの商用ネットや、無数のアマチュアBBSが稼働していたころ、日本人の多くはパソコン通信やモデムの存在どころか、電話機は電電公社からのレンタル品で、モジュラージャックではなく壁に固定されていた状態であった。

1985年の電電公社民営化・電気通信事業法施行によってパソコン通信への道が開かれたわけだが、しかし、その1年以上前、モデムも通信ソフトも一般には存在しないころ、一介のパソコンユーザーによって、いくつかのアマチュアBBSが実験・運営されていたことはあまり知られていない。

筆者が最初にその存在を知ったのは、ある人物を音響カプラーの開発者として取材したときである。音響カプラーとは電話の受話器に接続してデータ通信するための機器であるが、黎明期のパソコン通信では、アクセスする側はもちろん、ホスト局でもモデムのかわりに音響カプラーが使われていた。そして、そのホスト局では電話がかかってくるといったん電話に出て、手動でコンピュータに接続していた。

そのエピソードがひどくアナログなことに驚いたため、ものすごいスピードで進化してきたパソコン通信の歴史を遡り、その「開拓者たち」の営みを再現してみることにした。

第1章 アマチュアBBSの曙

●雨戸で遮断されたホスト局

午後8時過ぎ、雨戸を閉め切った部屋の中で電話が鳴り響いていた。家の主が2階で受話器を取ると、下にいた家族は物音をたてないよう緊張する……。

「ハイ、横田です。……データベースですね。通信条件は大丈夫ですか? カプラーのモードはCALLです。READYランプを絶えず監視して、消灯したら受話器を上げてください。それではカプラーにつなぎます」

そんな会話のあと、この男は受話器をおもむろに音響カプラーへ差し込む。そして、パソコンの画面を食い入るように見つめ始めた。

後にアマチュアBBS界で「CANS」として有名になる、千代田・常磐マイコンクラブのパソコン通信実験「ミニデータベース」は、このようなやりとりを経て接続されていた。場所は千葉県松戸市の新興住宅地、三村新田(現在の松戸市馬橋)にある横田秀次郎会長の自宅である。

1984年当時、プロセッサーは8ビットから16ビットへの移行期であり、OSはウィンドウズは存在せず、MS‐DOSもメジャーではなく、プログラミング言語BASIC(ベーシック)が主流であった時代だ。初代『マッキントッシュ』が発売され、後に日本の国民機となるNECの『PC‐9801』も2年前に登場したばかりであった。

この年の1月。30歳代以上の方ならば記憶にあるだろう、いわゆる「ロス疑惑」を取り上げた連載「疑惑の銃弾」が『週刊文春』で開始されたのとちょうど同じころ、いくつかのパソコン雑誌の読者ページにミニデータベース開局の告知も掲載された。もちろん、こちらはセンセーショナルなものではなく、10数行から60行の文字による告知であった。

横田の自宅に設置されていたホスト(今で言うサーバーにあたる)は、NECの8ビットパソコン『PC‐8801』と音響カプラーで構成されていた。おそらく8ビットパソコンを使った日本で最初の公開パソコン通信実験である。

音響カプラーというのは、電話の受話器を通じてデータのやりとりをする機器で、当時の製品には現在のモデム機能も含まれていた。モデムなど一般にはまだ発売されていなかった時代である(今やモデムですら若い人は知らないだろう。当時の電話線はモジュラージャックになっておらず、工事資格のない者は触ることすら禁じられていたのだ)。

音響カプラーを使ったパソコン通信の利用方法は、現在のインターネット接続とはかけ離れている。

まずアクセスする人は横田の自宅に電話をかけ、「データベース・アクセス」と告げる……、と横田の書いた説明にはあるのだが、実際は、

「もしもし、横田さんのおたくですか?」

「ええ」

「はじめまして。私『I/O』で見たんですけど……」

「データベースですね、ちょっと待ってください。音響カプラーの設定は大丈夫ですか?」

というようなやりとりがおこなわれた後、シスオペである横田とアクセスしてきた人間は電話の受話器を音響カプラーに接続した。まるで交換手が回線を接続する初期の電話システムのようだ。ホストに接続されていた電話回線も最初は横田家の電話と共用だった。そのため、アクセスしていい時間は午後8時から9時までの1時間に限られていた。その間、家族は電話を使うことを禁じられていたのである。

さらには、その時間帯、横田家ではカプラーが外の騒音を拾わないように雨戸を閉める決まりがあった。

「横の道路を自動車が通ったり、下駄でカランコロンと歩かれたりすると、コンピュータの文字がパラパラっと化けてしまうんです。それでカプラーを布団にくるんだり、家の人間にも『その間は静かにしろ』と命令したり。それでもオートバイなんかでバリバリっとやられるとオロオロしてましたね」(横田)

カプラーでは、受話器のスピーカー部分にマイクを、送話器のマイク部分にスピーカーをあて、送受信するデータを「音」を介してやりとりしている。いってみれば、ラジカセを2台向かい合わせにしてダビングをしているようなもので、周囲の雑音に弱かったのだ。

最初、雨戸を閉めようとしていたのは、横田の妻だった。理由は「お父さんの電話で話す声が大きくて外にうるさい」から。

「発電所のプラントのとりまとめという仕事柄、私は声が大きくて怒鳴っているようだったんですよ。それで、電話でも声がうるさいというので、毎回女房が雨戸を閉めていた。そうしたら、隣のアパートに住んでいる人が引っ越しちゃったんです。女房は、私の声のせいだというんですが、本当はその人、だんなさんのいない人だったから、毎晩雨戸を閉められるのを不快に感じたのだと思います」(横田)

他人には見られたくない秘め事でもしているように見えたのだろうか。もっとも、説明したところで一般の人には十分怪しい行為と映っただろうが……。

アパートの住人が引っ越した本当の理由は、今となっては知る由もないが、とにかく、毎日雨戸は閉められた。うるさいのは「外が」なのか「外に」なのか、両者の見解は違っていたが、利害は一致していたのである。

横田が当時のパソコン雑誌に寄稿した実験の中間報告にも、音響カプラーの注意点として次のようにある。

「テレビやラジオをつけ放しにして音響カプラを使用してはいけません。私の場合、ファン付きストーブが脇にあると多少の文字化けの原因となりました。同一室内でテレックスが作動しているようなアクセス例もありましたが、これなども交信不適環境といえます。

特に困った問題に自分の使っているプリンタの騒音があります。(中略)モニター画面上の表示と同じものがプリンタに打ち出されるのですが、このとき、プリンタの騒音が音響カプラに害をなすことです。こうしたことよりフロッピーディスクと音響カプラも離して置かねばならないことが類推されます」(学習研究社『マイコンライフ』84年5月号「花開くパソコン・コミュニケーション・ワールド 千代田・常磐マイコンクラブのある試み」より抜粋)

こんな不便だらけのカプラーではあったが、モデム機能が内蔵された電話機「モデム電話」が出るまでの約半年間、これでミニデータベースは運用され続けた。これはユーザー側による音響カプラーの、国内初の組織的な確認テストでもあったはずである。

「自動着信する中古モデムを使っているところもあったけど、当時あれは法律違反だったんですね。私はなにも法を破って得意になる必要もなかろうというので、カプラーを使っていた。まあ、そのときの気分ですけどね」(横田)

そのころほとんどの家庭の電話は今のようにモジュラージャックで接続されていなかったため、一般人が電話回線を触ることはできなかった。また、秋葉原などに出回っていた中古モデムには郵政省の認定を受けていないものもあった。

横田はいわば「ヤミ米は買わない」主義を貫いたわけだ。かつて、ヤミ米を拒否して栄養失調で死んだ判事がいたようだが、こちら(カプラー)には黎明期ならではの思わぬメリットもあった。

●受話器を取って端末を呼び出すシスオペ

「昔はまだお互いヨタヨタとやっていましたから、『通信条件はこれでいいですね』と念を押してからやるわけです。最初に向こうが名乗ってきたりして。そんな交流の楽しみがあったんですよね。つなげている時間よりも打ち合わせのための話のほうが長いことも多かったですね。まあ、私もせっかちですから3~4分ぐらいでしたけど。1回線ですから、あんまり長くしゃべられても困るわけです。つながらないと、もう一回、もう一回とやっていたから、アクセスできるのは1時間に数人でしたからね」(横田)

そしてアクセスが始まると、横田はホストの画面をじっと見ていた。といっても、今のパソコン通信のように、メッセージのやりとりがあるわけではない。単純にアクセスそれ自体を見ていたのだ。横田の作ったホストプログラムは、端末側と同じ画面をホストで表示できるようになっていた。アクセスする側の操作が見えたので、コマンドの間違いなど、ユーザーのミスも横田には手にとるようにわかったのだ。

「最初は、もうとにかく皆が皆うまくいかないんです。間違いが繰り返されて、うまくつながればホッとするような状況で。お茶を飲んでのんびりするどころじゃないんですよ」(横田)

だが、向こうの設定や操作方法の間違いがわかっても、それを伝えるべき電話線はコンピュータにつながっている。

「しかたがないので、カプラーから受話器を外して、『もしもーし!』と声をかけるんです。向こうも夢中でやってますから、最初なかなか気づかないんですけど。何かカプラーに差し込まれた受話器から声が聞こえるんで出てみるわけです。そこで『何か違うんじゃないですか』と聞いては直してもらって。極端な例では、カプラーをパソコンに結線しないままやってる人だっていましたね」(横田)

パソコン通信の入門書などろくにない時代であった。

このミニデータベースは、初めから今のようなパソコン通信を志向したものではなく、もともとは電電公社がおこなっていたINS(高度情報通信システム)のモデル実験のIP(情報提供者)に参加するためのリサーチを兼ねたものだった。

「最初はコンピュータとコンピュータをつないで何か有効活用を考えようと、マイコンクラブでカプラーを2台買ったんです。ちょうどそのころINSの実験というのが始まったんですよね。INSの実験といったって、中身はビデオテックス、キャプテンをちょっと機能アップしたようなものですが、そこで番組提携のプロバイダーというのを募集していたんです。会社ばっかり来るなかで、私みたいな個人がポコッと行って、説明を聞いて、何か知らないけれども、提出する書類が面倒くさいんですよね。それから、データを作るのが今と違ってとても大変なので、『少なくとも、データはフロッピーで出してもいいんですか』と質問をしたら、電電公社の担当者が何のことだかわからずにキョトンとした、そんな時代だったんですよ」(横田)

ビデオテックスとは、電話回線を使って文字や図形などの画像情報を提供するサービスで、端末にはパソコンやアダプターの付いたテレビを使う。キャプテンは「キャプテン・システム」といい、電電公社の実施した全国版ビデオテックス網で、当時の「ニューメディア」の代名詞的存在だった。いわゆる「ニューメディアブーム」の実験に、横田は個人として参加するつもりだったのだ。

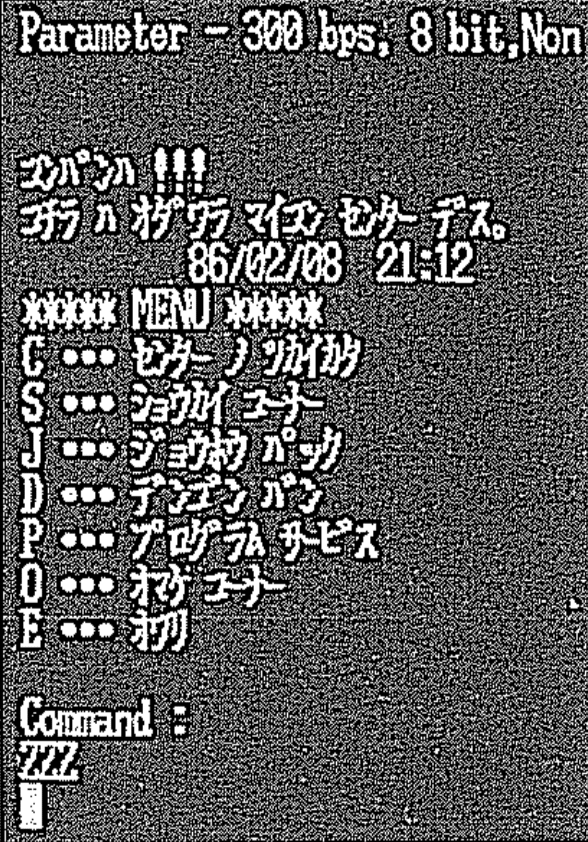

キャプテン・システム

実際に94年7月には、横田はキャプテンとは別に、ミニビデオテックスのホストを自宅に開設。無料で利用できるサービスを提供した。

サービスメニューは、

1.クラブ機関誌概要

2.中古品売買情報

3.クラブ行事案内

4.新刊書紹介

5.プログラム目次

6.非漢字伝言板(漢字が使えないパソコンのためのカタカナ専用伝言板)など。

地元馬橋の名所や施設を地図付きで紹介した「タウンガイド」もあった。

「ところが、キャプテンのIPに参加するには相当に金をかけなくちゃできなかったし、専門知識も、慣れた人も必要だった。趣味の範疇でいきなりは手に負えなかった。ですから、キャプテンに参加する前に、それの予備試験としてパソコンでミニデータベースを開こうと思いたったんです」(横田)

そして、『PC‐8801』を使ったホスト、ミニデータベースを立ち上げ、参加者を募るために『I/O』『アスキー』といったパソコン雑誌に手紙を送り、紹介してもらった。

ところが……。

「実は、紹介記事を載せてもらっていたことを忘れちゃっていたんです。予告していたスタートの日、つまり雑誌の発売日になって読者から電話がかかってきてビックリして、その日か翌日から動かし始めた」(横田)

1984年1月中旬のことだった。なんともアバウトなスタートである。当初予定していたデータベースの内容は、「マイコン用文献リスト」「マイコン中古品売買情報」「マイコン用高級言語によるソース・プログラム・ライブラリ」の3つ。目玉は、中古パソコンの売買情報であった。

「それが当時のマイコン雑誌の商売のタネでしたから、そういうものを載せるべきだと思ったんですね。ところがアクセスしてくる人は、コミュニケーションできたということがうれしくて中身なんかどうでもいいというか……。最初はデータベースの中身を充実させなくちゃと思ったんだけど、最初からボタンのかけ違いみたいなところがあってですね。まわりが『横田さんのやってるのはBBSだ』というもんだから、後からBBSの機能を作ったんです」(横田)

演芸番組としてスタートしたのに、視聴者参加番組になってしまったようなものだろうか。BBSとは、アクセスしてきたユーザーがメッセージを書き込んでコミュニケーションをおこなう「電子掲示板」のことである。

開局して1週間は、プログラムの改良を続けながらのテストだった。機種ごとに異なるコントロールコードの違いをサポート、データベースに初めてアクセスすると、住所、氏名、使用機種を、終了時には感想文を入力してもらい、自動的にテスト記録が作成される機能も追加された。

さらに、希望者には通信ソフトをフロッピーで送付、アマチュアBBSはもちろん、商用ネットでも例を見ない「操作説明会」も地元の市民セーターにて開かれた。「CANS」は、ただホストを設置するだけでなく、全国的な展開を視野に入れた初のアマチュアBBSでもあった。

この公開テストには、長崎市、大阪府枚方市、岐阜県美濃加茂市など遠方からのアクセスが相次いだ。その多くは、音響カプラーを買ってはみたものの相手がいないのでテストができなかった人である。横田がいうように、この当時は内容よりも接続自体が目的であり楽しみだったのだ。とにかくやってみたい。やれる相手がほしい。いってみれば、パソコンユーザー総通信童貞時代である。

とはいっても、これまで大型コンピュータにのみ許されていたデータ通信が、パソコン同士でできることは、多くのマニア――当時の言葉でホビイスト――にとって今までにない興奮だった。そのころの横田の言を借りれば「パソコンとパソコンをつないで楽しく遊ぼうというナウイ発想」だったのだ。

●3時間も待たされた「開通おめでとう!」の乾杯

横田のミニデータベース開局に遅れること約2か月。1984年の春分の日(3月20日)。小田原城に対峙する小高い丘に建つ1軒の民家に、12人の同好の士が集合していた。家の前に立つ1本の大きなサクラの木は、まだつぼみの状態だった。

集まっていたのは、小田原マイコンクラブのメンバー。この日は、クラブのBBS「マイコンセンター」を開局することになっていた。

ホストコンピュータは応接間(最近の家ではあまり見られませんね、応接間)に設置。それにアクセスする端末は、わずか歩いて11歩ほど離れた、居間(今で言うリビングルーム)に置かれていた。ホストマシンは富士通の名機『FM‐7』。CMには、「笑っていいとも」が始まったばかりのタモリが起用されていた。これにアクセスする端末機はNEC『PC‐6001』と家庭用テレビ。この日のために着信専用の電話回線も1本増設されている。

開局はマイコンクラブ志村公男会長のキー操作によって、端末から電話回線を通じ電話局経由でホストにアクセスするという手順だった。テープカットがわりの初入力は「AAA」。日本初のテレビ放送実験ではイロハの「イ」が送受信されたが、これに感覚は似ている。

ところが、午前11時に始めたにもかかわらず、昼を過ぎても接続できない。

「もちろん、事前のテストでは問題なく動いていました。皆が接続の瞬間のために乾杯のビールをコップについでいたのに、あけられない……」

そう語るのは、この家の主であり、実験の中心メンバーである中山弘久だ。

中山は当時を振り返り、「ビールをあけられない」と言っているが、当時の会報には「仕方がないので、飲んで待とうということになった」とある。実験の当事者である中山はビールどころではなかったのだろう。

マイコンセンターを担当したメンバーは、ホストや端末のプログラムの設定を変えてみたり、ハードが原因ではないかとバラしてみたりと、奮闘するも、3時間が経過。そろそろ帰ろうか、とあきらめムードも出てきたころになって、突然接続に成功した。

「コンニチハ コチラハ オダワラ マイコンクラブデス……」

送られてきたデータがディスプレーに表示されると、会員の間からウォーという歓声と拍手が巻きおこり、晴れて乾杯となったのである。午後2時10分のことであった。

「結局、原因はよくわからなかったのですが、大勢の人がまわりでワイワイやっていたのがよくなかったのだと思います。音響カプラーが周囲の音や振動を拾っているのではないか、ということで、下に座布団を敷いて静かにするようにしたらつながりましたから」(中山)

ここでも、振動と騒音に弱いカプラーの苦労話がみられる。

●実験はRS‐232Cの解析から始まった

マイコンセンターの実験の主体となったのは、クラブの有志による「データ通信分科会」である。分科会のメンバーは、5~6人。ほとんどがアマチュア無線(ハム)の経験者であった。

「クラブのいちばん創成期の主だったメンバーは、やはりハムです。小田原アマチュア無線クラブという全国的にも有名だったクラブでいろいろと活動していた人たちが主要なメンバーですね。分科会は、“興味のある者この指とまれ”で集まったのですが、やはり無線の経験者が多かった。コンピュータの応用がいろいろあるなかで、無線という経験があるから、それじゃ、離れた人とコミュニケーションをとるのにどうなんだろうという流れだったのでしょう」

そう説明するのは分科会に参加していた清水紘司である。また、中山も同じように証言する。

「仕事でアメリカに行っていたので、パソコン通信の存在は知っていました。アマチュア無線をやっていたことも、コンピュータと有線で話をするという発想に自然とつながったのだと思う」

アマチュア無線と初期のパソコン通信の気質には、非常に近いものがあったのだろうか。

「ただ、当時アマチュア無線というのは(ブームの)ピークは過ぎていたから、それでこちら(パソコン)のほうに移ってきたという可能性はありますね。趣味のものが集まってギャーギャー騒ぐというのは、アマチュア無線のときも同じだったし」(清水)

つねに新しいものに手を出すタイプのホビイストたちが、アマチュア無線からパソコンへと移ってきたようである。

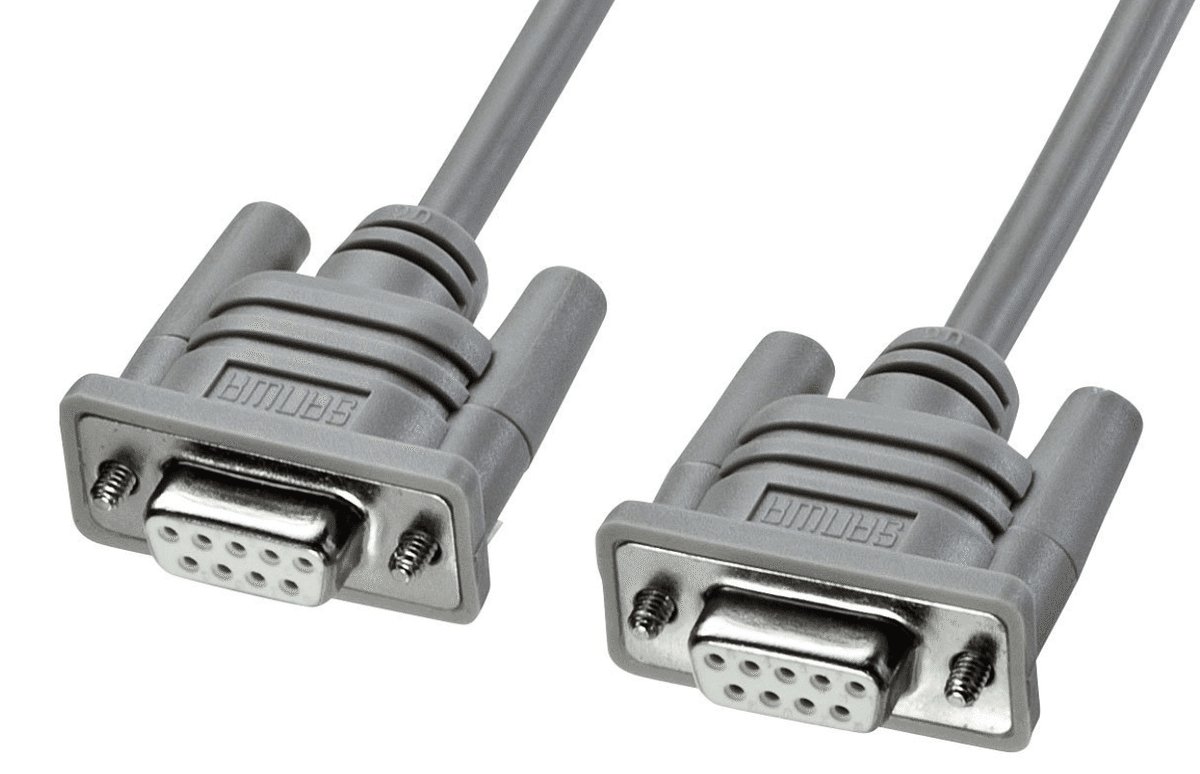

データ通信分科会は、マイコンセンター開局の前年、通信速度300bpsの音響カプラーを購入するところから活動が始まっている。当然、今のモデムと同じように、これをパソコンとケーブルで接続して使うのだが……。

「今になればシリアルポートなんて当たり前だけど、その当時はRS‐232Cという規格自体が非常に不安定なものだった。というか、あれはどのコネクターにどういう名前の信号ピンが来る、というだけの規格なんです。メーカーによって、その信号ピンにどういう信号出したときにどう応答するかという統一したものがなかった。メーカーごとの差しかえはきかなかったんですよ。たとえば、富士通の232Cのポートでやるのと、他のメーカーだと互換性がないことのほうが多かった。パソコン同士ではクロスしてつながっても、RS‐232Cでプロッター(今で言うペンタブレットのような機器)動かそうとすると、そのプロッターのほうのインターフェース規格がまた違うんで、中の配線をハンダ付けし直したりして。かなりマニュアルはひっくり返しましたね」(清水)

RS‐232Cとは、今やUSBに置き換わっているが、当時モデムとの接続に使われていた端子の規格である。

直すのは、コネクターの配線だけでは済まなかった。

「それと、プログラムのところの論理レベルを正論理から負論理にして送ってやらないと動かないとか……。プログラムの世界では、そのへんはもう当たり前だったんだけど、我々アマチュアにとってはRS‐232Cというのは嫌だというか、シリアル接続という世界自体がわからない嫌な世界だと。そういうような状態だった記憶はあります。ホストに使った『FM‐7』のポートは比較的安定していたんだけど、後にNECがあれだけパソコンの台数を出してくれたおかげで、だいたいNECのポートに固定してきて、だいたいこれで動くというようなノウハウがたまってきたから。それじゃあ、とそっちへ移行したというような感じです」(清水)

まだ、パソコン雑誌に通信プログラムや接続方法が紹介されている時代ではなく、ユーザーは試行錯誤でシステムを作っていったのだ。

●留守番電話装置を使った自動受信ホストシステム

千代田・常磐マイコンクラブのミニデータベースのところで説明したように、カプラーを使ったホストでは、電話がかかってきてから受話器をとり、手動で接続してやらねばならなかった。そのため、カプラーの時代には、アクセスできる時間帯を制限していたホストも多かった。シスオペが「12時過ぎはアクセスしないでください。家族が寝ていますし、私もホストを続けられなくなってしまいます」などとユーザーにお願いするケースもあったようだ。しかし、これではパソコン通信は新しくはあったが便利なものではない。

小田原マイコンクラブでは、奇抜なアイデアでもって、合法的にマイコンセンターの自動受信を成功させていた。考え出したのは、自宅にホストを設置していた中山だ。

「マイコンセンターは、データ転送の実験それ自体が目的ではなくて、会員同士の連絡を目的として作られたのです。ですから、どうしても自動化されたシステムを持つ必要があったのです」(中山)

小田原マイコンクラブの多くのメンバーがアマチュア無線愛好家でもあったことから、おのずと“いつでも交信できるシステム”が求められた。自動化を成功させた肝心要のテクノロジーは、なんと古いタイプの留守番電話装置だった。

「留守電の機械をセンターの自動受信に応用できるんじゃないか、という発想は少し前からあったんです。そんなとき、秋葉原のラジオデパートにあったジャンク屋でユピテル製の留守番電話装置を見つけた。2万8000円ぐらいだったかな。改造するので、予備用も含めて2台購入しました」(中山)

その留守電装置は、電話機(当時は電電公社の黒電話)の受話器の置き場所に置き、その上に受話器を載せて使うものだった。電話がかかってくると、その音でモーターのスイッチが入り、押さえているフックを解除(オフフック)する。そして、受話器に留守の案内を流し、相手のメッセージを録音する。通話が終わると、フックを再度押さえ電話を切る、という仕組みだ。むちゃくちゃにメカニカルである。ちなみに、この留守電装置は、当時の黒電話のベル音が16ヘルツと決まっており、この信号音を2〜3回マイクで拾うとオンになる仕組みを持っていた。これもなかなか、味わい深いシステムである。

で、この装置をどのようにマイコンセンターの自動受信に使ったのか。まず、受話器は初めから音響カプラーのほうに接続しておき、留守電装置を電話機本体にセットする。これで、電話がかかってくれば自動的にオフフックし、カプラーを通じてデータを送受信できるようになる。

さらに、この留守電装置は、録音テープの長さの関係で10回以上応答できる仕様になっていなかった。それ以上電話がかかってきても、電話をつないでくれないのである。そこで、これを制御しているカムを削って、無制限に回転するようにした。

最後に残った問題は、通信が終わったあとにどうやって電話を切るかであった。留守電装置では、録音用テープが1分回ると、フックを押さえて電話を切る。このスイッチをプログラム側で制御することによって通信終了時に電話を切ることにした。しかし、データの送受信の途中に端末側から電話を切られてしまうこともある。そこで、何も信号が送られてこない状態が60秒続いたときも電話を切るようにした。

と、このような方法で、24時間応答可能なマイコンセンターが完成した。

中山の所有する当時の写真を見ると、留守電装置の上に妙な黒い物体があるのがわかる。これはガムテープで固定された金づち(いわゆるトンカチ)の頭部分だ。受話器が載っていない分、装置が軽くなり、フックを押さえきれないことがあったために、とられた対策である。

マイコンセンターは、NHKの番組『マイコン講座』でも紹介された。だが、テキストに紹介された写真には、金づちも留守電装置も写っていない。

「写真を撮るときは、これ、表に出さないでねという時代だったんですよ。留守電装置自体が郵政省の認定品じゃなかったのかな。黒電話にそんな細工をしてやるということがいけないんじゃないかと思って、取材のときには用心して外していたのだと思います」(清水)

実際には、留守電装置自体は通信機器ではなく、法律に触れていたとは考えにくいが、もしかすると企業秘密的な意味合いも多少あったのかもしれない。取材された『神奈川新聞』(84年6月5日付け)の記事には、

「ノーハウは秘密だが、留守番電話を応用したものと考えてくれれば」(中山さん)

と、あるからだ。この装置によって、マイコンセンターは、毎日午前7時から午後11時までの長時間稼働が可能となったのである。アクセスする時間によって、「オハヨウ ゴザイマス」「コンバンハ」などと自動的に表示するあいさつを変える機能も追加された。翌年の8月にモデムが導入されるまで、このシステムは大活躍した。

●通産大臣から表彰されたホストプログラム

マイコンセンターを動かすホストプログラムは、当時全盛だったBASICによるものだった。これを書いたのは中山の息子、当時高校2年生の昌宏少年である。

「センターからのメッセージなど、詳細設計もまかせました。このころ、テレビなどを見ていて、つくづく年代の差を感じていたので、私をはじめ分科会の大人どもが決めて言葉が古めかしくなることを恐れたからです」(中山弘久)

ホストプログラムの最初のバージョンは、表示するデータも含め、たったの94行しかないシンプルなものだった。アクセスするとクラブの紹介や、会員への連絡事項、円周率(67桁まで)を表示させることができた。さらには、アスキーアートによる会長の似顔絵も画面に出るようになっていた。このあたりは、高校生だった中山昌宏のアイデアによるものだろう。

「もともとは会長の似顔絵ではなかったんですけどね。これ以外にも、小田原城とか、ほかにもいくつか作りましたよ。ただ『PC‐6001』なんかだと横15桁しか表示できなかったんで、大きなものは無理でしたが」(中山昌宏)

初期のマイコンのゲームはすべてキャラクター(文字)で表示されていた。いうなれば、ゲーム世代の感覚だったのだ。

さらに中山昌宏は、同じ明徳学園相洋高校の友達で、小田原マイコンクラブにも所属していた山崎博義と連名で、このシステムを通産省(現・経済産業省)主催の「昭和59年度全国高校生プログラミング・コンテスト」に応募し、見事優秀賞を受賞している。

「プログラムはほとんどそのまま。内容を学校に関したものに変更して提出しました。まだ世の中にはパソコン通信がなかったので、内容を説明するのに苦労しましたね。プログラム自体のコンテストでしたので、審査員の人もなんだかよくわかんなかったみたいです」(中山昌宏)

コンテストの表彰式は10月1日、ホテルニューオータニでおこなわれた。最優秀賞は「総合実践における企業経営情報システム」、他の優秀賞は「製図用簡易言語プロセッサー」「Z‐80マシン語独習プログラム」「ツェナーダイオードV‐1特性測定プログラム」など。他の受賞者が工業高校や情報処理科の生徒であるなか、中山と山崎だけが普通高校の生徒だった。

「通産大臣から賞状が手渡され、副賞に図書券と壁掛け時計をもらいました。図書券は山崎君と5万円ずつ山分けしたような記憶があります」(中山昌宏)

ちなみに、最優秀賞の副賞は海外旅行だったそうである。

「まだホストプログラムというイメージはあまり一般的でなかったため、優秀賞はとったけど、あまり評価されてないと感じましたね」

コンテストへの応募を勧めたメンバーの清水はそう語る。つまり、もっと評価されるべきプログラムだった、ということである。

とはいっても、郵政省(現・総務省)が公にパソコン通信を認める前の通産省からの表彰である。ちょうどこの前の年(1983年)、この2つの省はデータ通信をめぐる、いわゆる「VAN戦争」で対立を始めている。今考えるとちょっとおもしろい。通産大臣からの表彰状と副賞の時計は、今も中山家のパソコンルームの壁に掛けられている。

端末側(アクセスする側)のプログラムも、オリジナルに開発されたものだ。これもBASICで書かれたオリジナルで、使用する機種によって違ってくる。当時の会報に掲載されているプログラムを見ると『PC‐6001』用がわずか10行、『FM‐7』用がたったの9行である。

これをキーボードで入力するだけでアクセスできた。プログラムがBASICで簡単だったころのメリットだ。

マイコンセンターには、会員以外からのアクセスもできた。センターのメニューは次のとおり(1984年6月)。

1 クラブの紹介

2 医療情報

3 小田原の紹介

4 箱根の紹介

5 伝言板

6 神奈川経済ニュース

7 週間ベストセラー

8 クラブからの連絡

9 END

マイコンセンターの情報はすべてマイコンクラブのメンバーが提供したものだ。たとえば、医療情報は、医師である志村会長によるもので、流行っている伝染病などがわかるようになっている。地元の書店による週間ベストセラーを見ると、今となってはなつかしい(わからない人も多数と思われる)『不透明な時間』『ピーターパン・シンドローム』『たけしくんハイ!』などが並んでいる。

伝言板は、会員だけが書き込めるコーナーで、技術的な相談や報告が多かった。その中には、こんな提案もあった。

「センターで計算ができないでしょうか。(1)回帰曲線、(2)曜日調べ、(3)ローン計算、(4)禁酒計算、(5)肥満度」

このようなアイデアが当時すでにあったことには驚かされる。

アイデアといえば、マイコンセンター開通時にメンバーの間からデータサービスの企業化案も持ち上がった。株式会社コスモス・ネットワーク・システム(略称コスネット)という社名まで決められたが、結局実現はしなかった。開通成功の興奮が生んだ夢であった。

マイコンセンターの伝言板は、基本的には会員のみが書くことができるシステムだった。顔見知りばかりなので、ハンドル(パソコン通信上で名乗るニックネーム)を使う人はいなかったが、アマチュア無線のコールサインはあったようだ。そのうち書き込むメンバーが増えると、週末は24時間運転に、毎週土曜と日曜は「伝言板の日」と決められ、活発なやりとりがおこなわれた。

そうなると、技術的な会話以外にも、「小田原城址公園の桜は9分咲きになりました」「花粉アレルギーも少し楽になってきたようだし、そろそろ花見でも楽しみましょうか」など日常的なやりとりも交わされるようになってきた。

つぼみの季節に開通したマイコンセンターに文字どおり会話に花が咲くまで、そう時間はかからなかったのである。

第2章 日本列島電話回線大調査

●日本の電話回線でパソコン通信は不可能か!?

黎明期においては、パソコンを電話回線で接続すること自体、なかなかうまくいかなかった。ハード、ソフトはおろか、電話機や電話回線、その向こうにあるホストコンピュータとの相性やトラブルなど、ありとあらゆる接続を妨げる原因が考えられた。それらを、ひとつひとつ検証し、データを蓄積していったのもまたアマチュアによるものだった

いくつかのアマチュアBBS局が誕生すると、全国のカプラーユーザーはアクセスに挑戦していった。それは、新しいホスト局を見てみたいのとともに自らの接続技術の腕試しでもあった。

前出の千代田・常磐マイコンクラブの「ミニデータベース」、そして後継のBBS「CANS」にも全国から電話がかかってきた。そして接続の実績が増えるにつれて、なぜかつながりにくい地域があることが判明していく。

「千葉市の出洲港というところは途中の交換機が悪いらしくて絶対につながらないんです。その人は一生懸命頻繁にかけてきたけれど、奥さんが反対するとかいうことで、途中でやめられてしまいました。町田市や横浜市、埼玉の三郷との間もわりと悪かった。三郷はホスト局のあった松戸市には隣接していて、距離的には近いんですが、交換機のルートが悪かったんでしょうね。反対に札幌や福岡との間は非常に快適でした。光ファイバーでバーンとつながっていたんですね。結果的に多くの場所との接続が確認されました。でもそれまで専門家は、日本の電話回線は質が悪くてデータ通信はできない、なんてことをいっていたんですよ」(横田秀次郎)

いい加減なことをいう専門家もいたものである。しかし、当然のことだが、日本の電話網は最初からデータ通信を前提に作られていたわけではない。企業や学術目的のデータ通信は品質の良い専用回線でおこなわれていたし、一般公衆回線でのコンピュータを使ったデータ通信は、ほとんどおこなわれてはいなかった。だから、一般回線でのデータ通信、しかもパソコンと音響カプラーを介しての通信は未知のものだった。それを実証していったのは、横田のようなアマチュアだったのである。

「それと、時間帯によって回線のルートが違ってくるらしくて、夕方は日本海側の回線を経由するんでつながらないなんてこともありましたね」(横田)

今でこそNTTの交換機はすべてデジタル方式に変えられ、回線の品質も良くなったが、当時は地域によってマイクロ波、つまり無線で電話信号を送っており、回線品質にはムラがあった。

●交換機・電話回線をめぐる噂

後にアスキーネットを立ち上げた宮崎秀規も、交換機や回線の状況について調べたことがあるという。

「いろいろ迷信があったんですよ。交換機が古いタイプのものだと、ノイズの問題があって向いていないとか。同じ東京でも(空襲で)爆撃されたところとそうでないところでは違うとかね。戦災に遭わなかった地区は戦前からの電線を使っているので300bpsも通らない、などとまことしやかにいわれていました」(宮崎)

商用サービスとしてパソコン通信を始めるのに300bpsではちょっともの足りない。そこで宮崎は電電公社に取材に行く。

「これらの噂については、電電公社側からは否定されました。でも、当時はそんなに速い規格自体がなかったので、1200から2400bpsぐらいが限界ですよ、とはいわれましたね」(宮崎)

パソコン通信が普及すると、エラー訂正やデータ圧縮の技術により、アナログで56kbpsもの通信速度が可能になったが、当時の限界はその程度と見込まれていたのだ。

しかしそれよりも、電電公社側にパソコン通信という用途がピンときていなかったらしいことのほうが問題だったのかもしれない。

「担当の方はどなたか忘れましたけど、そんな話を伺いに行ったときにも『いや、そんなふうに使われるのかな?』と疑問に思っていたようです。『どうしてそんなに流行ると思うのか?』とか。こちらは、いやあ、電電側がそういうことをいっていていいんですか、新しい需要を開拓しないとダメじゃないですか、というような話をしていたんですけれどね」(宮崎)

だが、その手の電話回線にデータを通すという話がなかったら、NTTの売り上げは何割減っていたかわからない。パソコン通信が一般にまで普及するという予測はほとんどの人、それどころかNTTですら想定していなかったのである。

「だいたい当時は、まだ雰囲気として、ポケットベルですら女子高生が持つようになるというイメージはまったくなかったですからね。当時のは結構大きくて、編集の幹部に、ポケットベルをちゃんと持つようにしてくれとかいうと、『えーっ、冗談じゃないよ!』と、みんなすごく嫌な顔をされたり。そんなような感じだったですから。ですから、ポケットベルなり、データ通信なり、ダイヤルQ2なんかもそうなんですけれど、何か新しい使い方というのは、やっぱり設計者が意図しないところで使われてこそなんじゃないかと思いますよ」(宮崎)

●小田原から室戸岬へ。父娘の四国モバイル巡礼

パソコン通信はどのぐらいの遠距離アクセスに耐えられるのか。それを身をもって実証したのは、小田原マイコンクラブの原田郁生だ。

「とにかく、最初のうちは全然つながらなかったんです。ホストのある小田原市内だとうまくいくのですが、私の家のある秦野市からだとダメ。どうしても文字が化けてしまう。何が悪いのかわからず、電話局に電話して回線の抵抗を調べてもらったこともありました」(原田)

その結果は「問題なし」ということであったが、今度疑われたのは電話。電話機のノイズや受話器の感度が問題なのかもしれない、と。

「家にあったのは壁掛け式の古い黒電話だったんです。しかし、マイコンクラブのだれかと話をしていたとき、横にあったトイレの水を流す音が相手に聞こえた。『これは高音もちゃんと拾っているね。水の音が聞こえるぐらいだから電話は問題ないんじゃないか』という話になったんです。こうやって非常にアマチュア的な方法で一つ一つ判断していったんですよ」(原田)

通信のマニュアルなどないので、手探りで見えない敵と闘わねばならなかった。

実はこの原田も、古くからアマチュア無線を趣味としていた。趣味といっても、かつて自作した送信機で長距離テレビ交信の日本記録(1970年に、それまで25kmだった記録を75kmに更新)を持つほどレベルは高い。当時、原田は小田原高校の教諭をしていた。

「小田原高校の屋上に送信機を設置して、東海道線の駅を一駅一駅、受信できるかを確かめていくんです。電波を長距離飛ばすには、まず間に障害物がないことが大事です。電波はノイズに弱いですから。それと、送信機とアンテナとの距離はなるべく近いほうがいい。ケーブルが長いと信号が弱くなってしまう。実際、ケーブルを短くするために送信機を屋上に設置したら記録が伸びたんです。この原理はパソコン通信にも応用してみました。電話機と電話線の間のモジュラーケーブルの長さを短くしたり、電話局に近い場所の公衆電話からアクセスしてみたり」(原田)

アマチュア無線の経験を応用することで、パソコン通信の接続に成功したのである。パソコン通信の設定で苦労された方はわかるだろうが、とにかく、つながるまでが大変なのだ。

「しかも、一度つながっても、時間帯によってつながったりつながらなかったりするんですよ。でも、それだからおもしろいんです。そうやって自分の技術が上がっていくんですから」(原田)

そんな経験や精神からきたのだろう、1985年8月、原田は四国への家族旅行を利用して、マイコンクラブのホスト局「マイコンセンター」との遠距離アクセスの実験をおこなうことにした。

「テレビ電波のときと同じように、どこまで遠くからアクセスできるかに挑戦することにしたんです。それと、つながるところとそうでないところがあるので、じゃあ、いろいろな公衆電話を調べてみよう、ということになったんですね」(原田)

そのころすでに全国的に有名になっていた小田原マイコンクラブのマイコンセンターは、本当に全国どこからでもアクセスできるのだろうか。それを確認する意味もあった。

使用した機材は、キヤノンのハンドヘルドコンピュータ『X‐07』、音響カプラー『CP‐20』、記録打ち出し用のプリンター。これをアタッシェケースにおさめた「モバイル通信」セット。総重量5~6kgはあった。このセットはマイコンセンターの管理者である中山弘久の所有するもので、会員から「うまく通信ができない」と苦情が出ると、持参してチェックするために使われていた。

まずは、出発の数日前に自宅からこのセットを用いてアクセスしてみるが、何度やってもI/Oエラー(入出力に関するエラー)が出て接続できない。まわりで見ている家族が、どこが悪いのかきくが、それに答えられるなら苦労はしない。結局、持ち主の中山にソフトを手直ししてもらい、どうにか使えるようになった。

そして出発当日がきた。夜行列車に乗るために夕食をとってから出発した。まず家を出る前に接続してみるも、またもやエラーが出てアクセスできない。何回か挑戦しても結果は同じである。原因がつかめず不安が残る。

自宅ではらちがあかないので、少し早めに家を出て、秦野電話局前の公衆電話、青い色の電話機から試してみる。が、最初の1行のみ表示され、その後は字が化ける。計4回トライするも、またエラーが出て止まってしまう。電話局の目の前に設置してある公衆電話でダメとなると先がかなり思いやられる。

やっと接続に成功できたのは、秦野駅前の黄色い公衆電話にて。

「ハダノ エキマエ」

入力する原田の脇には、当時中学3年生だった娘えりかがいた。彼女はこの旅行の間、原田の助手を務めた。5~6kgするアタッシェケースを持ち、その中のパソコンを父親がたたいて通信をする。いわば“人間パソコンラック”となっていたのである。

続けて小田原駅の在来線(東海道線下り)ホームからも成功。ここも先ほどと同じ黄色い電話機だった。以後、意識して電話局前のと同じ型の青電話は避けるようにした。

「オダワラ ヲ タチマス 8/5 23ジ ハラダ」

入力したメッセージはまたもや簡単なものだ。

原田に機材を貸しだした中山は、このときから夜通しホストの前に待機することになる。パソコン通信なのだから、アクセスできたかどうかは、後で伝言板を確認すればわかることであるが。

「だって、かわいそうじゃないか。せっかくクラブのためにやってくれているんだから、こちらも待ってることにしたんだよ」(中山)

原田は四国に着いてからこの事実を伝言板のメッセージで知る。これは小田原マイコンクラブとしての一大実験でもあったのだ。

翌朝、大阪を経て神戸の元町へ。関西汽船の船着き場から別々の電話機で計3回のアクセスを成功させる。原田はそれぞれの電話機の型番と製造年、かかった電話料金をも記録し、後日クラブの会報に詳細なレポートを載せている。

「短い伝言でしたが、100円で45秒のため9時30分の時(3回目のアクセス)は300円でした。秦野の10円より神戸の100円が短時間になりセンターの応答速度が気になりだしました。(中略)この時からI/Oエラーが出て停止した時にリセットすることでメッセージ入力途中でも継続出来ることを学びました」(1985年8月25日発行『小田原マイコンクラブ会報』より)

そしてフェリー「まや丸」に乗船。2時間半後、小豆島の沖にさしかかったときに、船内電話からセンターに接続。このときは100円玉(船内電話では100円硬貨しか使用できなかった)が切れてしまい、電話を待つ人もいたためにメッセージは入力途中でタイムオーバーとなってしまった。しかし、このときもセンター側ではリアルタイムに着信を確認していた。

回を重ねるごとにコツをつかんでいったのか、この後、高松駅、牟岐(原田の実家)、鳴門大橋資料館、淡路ファームパーク(兵庫県三原町)と次々にアクセスに成功。そしてついに最終目的地、高知県最南端の室戸岬に到着。その最も先端にある灯台をかたどった電話ボックスにあったのは、テレホンカードが使える当時としては最新式の電話機。鳴門で購入した鳴門大橋完成記念のテレホンカードを使い、センターにメッセージを送る。

「コウチ ニ キテイマス」

なぜ室戸岬でなく高知なのか?

テレホンカードの度数も残り少なくなり、室戸の「む」のキーが右端にありすぐには見つからなかったために高知へ入力を変更したらしい。しかし、キーボードの右端に目は届かなくても、四国の南端から神奈川県にちゃんとデータは届いていたのである。

初めて訪れたわけではない室戸にて、原田は感慨に耽っていた。

「室戸岬の灯台から眼前に広がる太平洋を眺めながら感慨無量でした。四国の最果ての地室戸からでもアクセス出来る。多分、日本全国どこからでも小田原マイコンセンターを呼び出すことが可能だ」(会報より)

そして、他の家族が観光しているときも、父の助手として重いアタッシェケースを持たされ、公衆電話巡りにつきあわされた不憫な娘えりかだが、彼女はこのときの思いをこう記している。

「横で見ていて、文字はなかなか出て来ないし、エラーは出るし、遠距離電話でお金はかゝるし、だからあせってキーを押し間違えたりして……その時、簡単で早い言葉の方がどれほどよいと思ったことでしょう。ですが、電話や無線それに今回行った電話を使ってのパソコン通信も、良いところもあり、また必ずどこかに欠点があるわけで、例えそうであっても先をゆくパソコン通信にはどこかしら多少魅力を感じます。遠い四国、そして船の中からでさえも電話がある所では伝言板は出て来ます、たぶんエラーが出たところでも落ちついて、ゆっくりやっていれば、金額はかゝるとしても、ほとんど日本中どこからでも出来るものと思います。(中略)パソコンの入った重かったカバンについて言える事は、好きじゃなければ持ち歩くことは出来ない、ということだ。だがこのパソコンという宝物をかゝえての旅行は父にとっても私にとっても旅行を楽しませてくれたものの1つに数えてよいと信じています。 原田えりか」

●日本初のオンライン連載小説

ホストも端末もカプラーを使用し、つながりにくかった時代には、もしかしたらホストが止まってるんじゃないかという不安もあった。原田は、カプラーを通さなくてもホストが作動しているかどうか確かめる方法を発見した。

「ホストに電話をかけた後、受話器にフッフッと息を吹きかけるんです。ホストが動いていれば、向こうからビビーと音が聞こえてデータを送ってくることを、あるとき偶然に見つけたんです」(原田)

マイコンセンターが全国的に有名になるにしたがって、責任感のようなものも生じたようだ。データ通信分科会のメンバーの中から曜日ごとにマイコンセンターの当番が決められた。担当者は自分の受け持つ曜日に伝言板に読み書きし、センターに異常のないことを確認しなければならない。

しかし、それでもごくたまにセンターがダウンすることがあった。1985年9月にはホストのモデム電話が故障し、2日間にわたってアクセス不能となった。雨の中メンバーの家まで借りに行ったカプラーをつなげ、いろいろやってみるも不調。また別のメンバーにカプラーを持ってきてもらい、修復したこともある。

書店ベストセラーや医療情報のデータが更新されないトラブルもあった。原因は、センターの24時間運転をしばらく続けていたために、フロッピーのデータがいっぱいになったことだ。

こういうトラブルゆえに実行されたわけではないが、マイコンセンターには、データの更新状況を確かめるおもしろい方法があった。

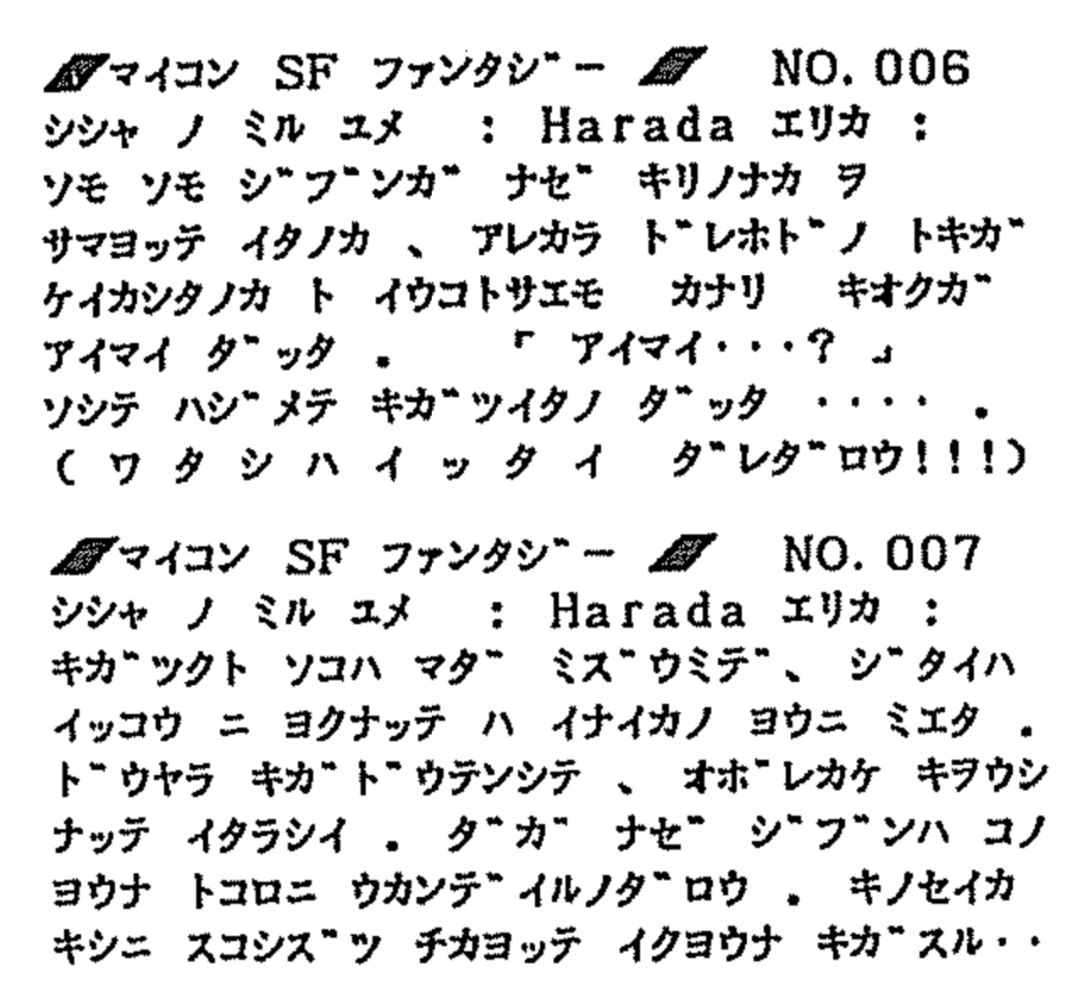

マイコンセンターの伝言板に入るとまず最初に目にすることになっていた(アマチュアBBSではおそらく日本初の)オンライン連載小説「シシャノミルユメ」がそれである。

小説のジャンルはSFファンタジー。作者は、四国へのモバイル旅行に随行した原田えりか。高校入学から卒業までの約3年間、全1038回もの長期連載となった。

連載は半角カタカナで記され、1回分は30字×8行に収められていた。タイトルにある「シシャ」は、使者と死者をかけている。

「パソコン通信を始めたころは、ハードディスクが普及しておらず、センターも外付けのフロッピー装置に記録していました。フロッピーにはトラックがあって、それがセクターに分かれています。1セクターが256バイトですから、初期の小田原センターの1回の通信は1セクター、つまり英数字カナで256文字に限られていて、しかも漢字に対応していませんでした」(原田郁生)

センターにアクセスすると伝言板の頭にこの小説が表示され、これを見ないと他のメッセージが読めない仕組みになっていた。ユーザーの中には、この連載小説が更新されていれば、センターが正常に作動しているということがわかった人もいた。また、実際にそういう役割をこの連載は負ってしまったのである。

「最初は1週間に1度という約束で書き始めたのに、テスト期間にしばらく休んだら『ホストがダウンした』と騒ぎになってしまったんです。それでそれ以降はホストの動作確認のために毎日書かなきゃならなくなってしまいました。1週間分ぐらい原稿用紙に書いては父に渡していました。結局、内容はどうでもよかったらしいですし」(原田えりか)

記念すべき日本初のオンライン連載小説は、システムの動作確認のためのコンテンツであった。

そういうわけで、小説は毎朝、6時前にセンターにアップロードされた。その作業は父親である原田郁生の役目で、時には辛い作業だったようだ。

「朝のほうがつながりやすい、ってこともあったようです。私がやってもなかなかうまくいかないので、自分でアクセスすることはなかったです」(原田えりか)

まあ、ホストの動作確認のための小説といわれれば、普通はアップする気力など失せてしまうだろう。とはいえ、伝言板には「シシャノミルユメ」のパロディーが書かれたこともあったようなので、読んでいる人は少なからずいたようだ。

作者本人から小説の内容を紹介してもらおう。

「高校生時代の私が、つたない文章で綴った『シシャノミルユメ』は、生と死の世界を結ぶ中継コンピュータ、ビッグ・ドリームの存在を知った少年少女たちの戦いの物語でした。夢の世界の図書検索端末から、この巨大ネットワークに侵入し、死にゆく人々が死後の世界に持ち込んだあらゆる知識の粋を集めて作られた死者の世界のコンピュータが、現世の夢の世界を侵食し、夢を見なくなった人類が世界的な核戦争に直面していることをつきとめるんです。で、壊すんです。夢の世界ごと、思いっきり……。

まあここらへんはパソコンのパの字も知らないで書いていましたので、内容はものすごいことになっていますが、当時私はコンピュータというものはSF的な未知なる可能性を秘めたものだというぐらいの妄想をいだいていたのだと思います。無知ということは恐ろしいですね。

今ではその妄想のつけをはらうかのように、つねに技術の限界に直面しながら、その現実に苦しむ毎日です(彼女は自身の職にプログラマーを選んだ)。でも、物語の中に登場する人工知能搭載の図書検索コンピュータは、その名前を知恵を授けるものと言う意味で、『ウィズダム』といいました。世界のネットワークへの扉となる可能性を秘めたコンピュータですね。今でも私の前にあるコンピュータにはこの名前がつけられています。

死後の世界と現世を結ぶコンピュータは無理かもしれませんが、インターネットの出現と、近年の技術進歩で夢はすこしずつ現実に近づきつつあります」(原田えりか)

ネットワークやホストコンピュータの信頼性が低かった時代、システムに比べて軽い扱いを受けていた連載小説だが、空想の世界では現在のネットワークシステムをはるかに超えていたのである。

第3章 BBS発明前夜

●パソコン通信(BBS)の発明と日本への影響

84年ごろから日本でもアマチュアの手により実験・運営されてきたBBS。ところで、BBSに代表される、いわゆるパソコン通信の起源はどのあたりにあるのだろうか。

純粋にコンピュータによるデータ通信ということであれば、1952年に稼働した米軍の実験的防衛システム、初のパケット交換網としては1969年にスタートした「ARPANET」がネットワークの起源といわれている。

しかし、広く一般人に開放されたBBS(電子掲示板)ということであれば、1973年8月、米国西海岸のバークレーで誕生した「コミュニティー・メモリー・プロジェクト」があげられるだろう。これは、テレタイプ端末をレコード店などに設置し、広く市民がアクセスし、情報を共有できる初のコンピュータシステムだった。これを作ったのは、世界最初のパーソナルコンピュータともいわれる『SOL』やポータブルコンピュータの『オズボーン1』を開発したことで知られるリー・フェルゼンシュタイン(1970年代、サンフランシスコ周辺の“ハードウェア・ハッカー”の中心人物)とその仲間たちだ。

Sol

「人々にシステムの使い方を教えるための、サイケデリックなうさぎのイラストと波線の飛び交う色鮮やかなポスターが何枚もメンバーの手で描き上げられていた。街の人々がこのシステムを使って、就職、住宅、乗物、物々交換などの情報について、熱心に連絡を取り合う姿を彼らは思い描いた。

(中略)レオポルド・レコード店に置かれたのは単なるターミナルではなかった。それは慈愛をもった道具だったのだ! 何も知らない群集を、人を息苦しくさせる官僚主義から守られ、温かなハッカー倫理によって豊かに肥えた牧場に導いてゆく羊飼いだったのである」(『ハッカーズ』スティーブン・レビー著、工学社刊)

いかにもヒッピー文化や反体制運動まっただ中にあった西海岸のハッカーらしいエピソードであるが、ネットワークがある種“革命”の道具として考えられていた土壌がわかる。このシステムが現在のパソコン通信と異なるのは、ホストはコンピュータであったが、それにアクセスする端末はまだコンピュータではないという点だ。メーカーから寄付されたボロボロの中古テレタイプが、パソコン端末のかわりだった。第一、その当時は、一般人がさわれるマイクロコンピュータなど存在しなかったのだ。

いわゆるパソコンが登場したのは1977年。コモドールの『PET2001』、アップルコンピュータの『AppleⅡ』、タンディの『TRS80‐1』がアメリカで発売され、ベストセラーとなった年である。

PET2001

パソコンと電話回線を使いアクセスするタイプのBBSは、その翌年(1978年)2月、ワード・クリスチャンセン(IBMのワークステーション・スペシャリスト。「XMODEM」というパソコン通信プロトコルの発明者としても有名)とその友人ランディー・スース(同じくIBMのUNIXエンジニア)がシカゴのある民家の地下室で開発したCBBS(Computerized Bulletin Board System)である。これは所在地から「CBBS/CHICAGO」、または「シカゴBBS」と呼ばれていた。

CBBSは、当時の産業用データ通信に比べれば、通信手順などは技術的に一段劣ると見られていたものの、だれもがパソコンと電話線を通じてコミュニケーションできるという意味で画期的な発明だった。クリスチャンセンらは、このCBBSのプログラムを無料で公開したため、その後米国内でBBSは急速に増加していった。

CBBSの発明からたった1年後(1979年)、米国では世界初の商用パソコン通信サービス「ザ・ソース(THE SOURCE)」がスタートする。さらに1980年には、コンピュサーブの一般向けサービス「コンピュサーブCIS(CompuServe Information Service)」が続く。米国では本格的にパソコンネットワークの時代が始まろうとしていた。

CompuServe

一方日本では、CBBSの発明された翌年に、NEC『PC‐8001』が16万8000円で発売され大ヒットする。その年の『月刊ASCII』では、時をほぼ同じくして「コンピュータ・コミュニケーション」という特集が組まれた。1979年7月号。創刊2周年の記念企画である。

この特集では、タイムシェアリングシステム(TSS)やオンラインデータベースのシステム、マイコンと音響カプラーを使ったデータ通信の可能性などが具体的に提示された。これは日本の雑誌としては初めての試みであった。

この特集を編集したのは、マイクロソフト(日本法人)会長(取材時)の古川享である。当時25歳であった古川は、「パーソナルコンピュータとコミュニケーションの疎外」と題した編集後記をM・マクルーハンを引用しつつ記している。

「パソコンと人間があまりにも密接に会話をすると、コンピュータのネットワークの中からもそのパソコンは疎外されるし、その人間も人間の世界からきっと疎外されるから、コンピュータそのものをコミュニケーションの道具にしなければいけない。そのころやっていたような、プログラムを書いてそれを実行するなんてことは意味がなくなって、将来パソコンはネットワークを通じて情報を見るための“のぞきめがね”になる、といったようなことを書いたんです」(古川)

特集には今見ても、読みごたえのある硬派な記事が多い。ところがこの号はまったく売れなかった。

「特集がものすごく浮いちゃったわけです。なにしろ他のページでは、魚釣りゲームなんてプログラムが印刷されていて、読者はこれを一生懸命入力していた。BASICを手で入力してカセットテープにセーブしていた時代に、25万円もするカプラーをつなぐだの、情報の共有だのという話は、実際に読者がやっていたこととの間にものすごいギャップがあったわけ。なんでも『宇宙戦艦ヤマト特集』で大ヒットという状態だったからね」(古川)

しかし、コンピュータの未来はどうなるかと考えていた一部の読者には、大変な刺激を与えた特集であったことも事実である。

●価格に業を煮やして音響カプラーを自作

多くの読者にとって「コンピュータ・コミュニケーション」が、興味は持ったとしても、現実味のない話だったのも無理はない。国内にはまだアクセスできるパソコン通信サービスはなく、通信に必要な音響カプラーは非常に高価だったからだ。

「記事を書いたときは、こんな25万円もするのをだれが買うんだ、と怒られたからね。受話器を差し込まないような1200ボーのモデムなんてのは、40万~50万円はした」(古川)

しかし、高くて買えないなら自分で作ってしまおうと考え、実行する者もいた。当時東京大学機械工学科の研究室にいた鈴木泰之(三重大学助教授。当時は主に放射線計測のために計算機センターを使っていた)がそのひとりだ。

「研究室の端末は電話回線で計算機センターにつながっていて、電子メールやニュースはすでにあったんです。日本語は使えず、全部ローマ字でしたが。音響カプラーは、正価で買うと10万円以上もする田村電機の『アクタム』を使っていました。電話回線を使ってデータ通信をする需要はどんどん増えるんだけど、個人ではそうそう買える値段じゃない。秋葉原のアスターインターナショナルでは時々リースバックの『アクタム』が2万~3万円で出ることがあって、研究室では2回ぐらい買った。でも、とてもコピーして自作できるような構造ではなかった。

と思っていたら、モトローラから専用のモデムチップが出ていたんです。それまでも、アメリカのベル規格のチップは出ていたんだけど、日本では規格が違うので使えなかった。モトローラのはCCITT仕様(当時の国際標準)もOKで、しかもデジタルでの使い勝手が良かった」(鈴木)

鈴木は数千円でそのICを購入し、英語のマニュアルを見て600bpsのモデムを組み立てる。

「モデムといっても、当時は電話線に直結することは違法でしたので、秋葉原のジャンクの電話機を買ってきて、カーボンマイクとスピーカー部分を取り出して、音響カプラーとして完成させました。使うときはそのつど、マイクとスピーカーを受話器にテープでいちいち巻き付けるんです」(鈴木)

音響カプラーは、モデムで変換した信号を、さらに受話器(音)を介してやりとりできるよう変換しなくてはならない。当然その分エラーも多くなる。電話回線と直結するほうが作るのも使うのも全然楽なのだから、電気通信関連の法律をかなりもどかしく思っていたのではないだろうか。

「下宿から計算機センターを使いたいときは、このモデムを使っていました。端末は、パソコンではなく、ビデオボードにキーボードとテレビをつなげたもので、計算機センターにアクセスしてプログラミングをしていたんじゃないかな」(鈴木)

●75bpsのデータ通信

この自作カプラーを使ってマイコンでデータを送ったのが、秋葉原は本多通商(現在は、ぷらっとホーム株式会社)の社長・本多弘男だ。

「テレタイプとマイコンを使って、亀戸にいた友人のところに文字を送った。『これから行くよ』とかまず電話してから送るの。通信速度はたしか75ボー(bps)。はじめにさん孔紙に『test』とか打って、送りっぱなしの一方通行の通信だったね。だから『おい、来たよ』と向こうから電話で知らせてくるわけ」(本多)

テレタイプというのは、当時、新聞社や商社が文書を送るときに使っていたキーボード付きの通信端末機のことだ。電話回線をつないで、タイプして作成した文書を電送する。コンピュータネットワークやファクスが普及する前には、このテレタイプを使った通信、テレックスが文書を電送する主だった方法だった。

ではテレタイプとマイコンをつなげることの意味は?

「このときに使ったマイコンは、インテルの『SDK‐80』でしたが、このマシンはキーボードはもちろんテンキーさえもなく、動かすには原則としてテレタイプが必要だったのです」というのが、実験をサポートした鈴木による説明である。つまりテレタイプはマイコンのキーボードのかわりとして使われたのだ。しかも、テレタイプは大変高価だったため、リースバックのジャンク品を改造したものが使われていた。高価だが古いマシンのパーツが、安価だが新しいマシンに流用されるという意味では、戦後すぐに作られた国産スクーター、初代『ラビット』(富士重工)のタイヤに旧日本軍の重爆撃機の尾輪が転用された有名なエピソードに近いものがある。

「それまでは、ソフトはマシン語で記述され、入力はスイッチでやっていた。スイッチを引っ張ってこうやって、“01FF”というふうにね。テレックスがマイコンの入力部分に使えるということは、まだ学生だったマイクロソフトの古川君だとかアスキーの西君だとか、みんなが教えてくれるわけ」(本多)

当時の本多通商には、後に業界の大御所となったメンバーが客として遊びに来ていたのだ。

マイコンとテレタイプをつないだのには、もうひとつ理由がある。本来テレタイプは、NTTやKDDのテレックス網という専用の回線で使われ、一般の公衆回線では使用不可能だった。そこで、これをモデムにつないで、電話回線を通るように信号を変換したのだ。

さん孔紙とは、穴を開けることによって文書を記録する紙テープで、現在のフロッピーディスクの役割を持っていた。あらかじめ作成した文書はさん孔紙に記録され、これを読み込むことによってデータをマイコン、カプラーと経由して電話線の向こうに送信したのである。

しかし、300ボーまで出るカプラーを使った実験なのに、なぜこのときの通信速度は75ボーだったのか。

「テレタイプの通信速度は50ボーから始まって、途中75ボー、最後のほうでも110ボーが限界でした。これはテレタイプが機械式だったためです。110ボーというと、1秒間に約10字文字を送れる計算になるのですが、この速度だと印字するのが追いつかなかったりするんです。改行されるときに、印字のヘッドが戻ってくる時間を考慮してやらないと落ちてしまう。だから、改行の際には送るデータにも待ち時間をつくってやる決まりになっていた。そのぐらい当時は機械的な制限があったんです」(鈴木)

何度も電話をして一方通行に文字を送る。秋葉原と亀戸といえば、総武線でわずか4駅の距離である。今考えると、なぜわざわざと思えなくもない実験だが、本多を駆り立てていたものは単純明快だ。

「だって、回線でデータを送れるっておもしろいじゃん」(本多)

●キーボードコミュニケーションは、アマチュア無線から始まった

鈴木個人のキーボードを使った最初のコミュニケーションは、マイコンや電話線を使った通信ではなく、アマチュア無線だという。

「モールスコーダーといって、キーボードでモールス交信することがちょっと流行ったことがあるんですよ。キーボードをたたくとそれに対応したモールス信号が送信されるんです。高校生だったころ、電卓を改造してモールスコーダー用のキーボードを作ったことがあります」(鈴木)

まだマイコンが登場する前の1973年ごろの話だ。もちろん、受信した信号を文字にすることはできないが、文書をモールスに変換する手間が省けた。パソコンのキーボードでポケットベルに文書を送信できるようなものだろうか。そして、東京大学入学後、鈴木は無線部に所属し、文字による無線通信「RTTY(アールティーティーワイ)」を経験する。

RTTYは、ラジオテレタイプ(Radioteletype)とも呼ばれ、キーボードとディスプレーを使って文字による交信をおこなう無線の一カテゴリーである。

アマチュアによる初期のRTTYは、それこそリースバックのテレタイプを改造しておこなっていた。送信は、紙テープを“さん孔”して記録した文書を読み込ませたり、キーボードを直接たたいて、それを電波に乗せる。受信したデータは、テレタイプの印字装置で打ち出してそれを読む、という通信だった。まだコンピュータの文字をテレビに表示する技術がない時代だ。

「いわばテレックスの無線版ですね。まだ国内にRTTYをやってる人はほとんどいなかったので、相手はアメリカが多かったですけど、ほとんど外国と簡単な英文でやりとりしていました」(鈴木)

もちろん、無線の信号とテレタイプの信号とでは種類が違う。それらシリアルとパラレルとを変換するUARTという装置、さらにテレタイプによって異なるコードに信号を変換する装置も、当時は自作するしかなかった。

「コード変換用のヒューズロムを、P‐ROMライターという書き込み機を使って作ったんです。トグルスイッチで書き込む内容を指定していくんですが、1つでも手順を間違えると1個1000円ぐらいするICがパーになってしまう。非常に精神統一が必要な作業だったですね」(鈴木)

ROMから個人で作っていたのだ。しかも、そのROMライター自体も自作されたものだった。

「最初、無線部で買って使っていたのは、谷村のテレタイプ。でも本体はデカイ、印字時の作動音はうるさいわということで、大学祭で使った後はお荷物になって、当時設立間もないTSG(東京大学理論科学グループ。後にテレビゲーム「平安京エイリアン」を作ったグループとして有名になる)に売りつけちゃった」(鈴木)

その後、RTTYは機械式のテレタイプから、キーボードとCRTディスプレーを使ったもの、さらにはマイコン、パソコンを介したものに進化していく。通信形態も、80年代に入ると、パケット通信、BBSのアマチュア無線版であるRBBS(Radio Bulletin Board System)などへと進化した。電話回線を使ったデータ通信もこれと同じ順序でパソコン通信に至るのである。

そういう技術的な側面でも、パソコン通信の歴史にはアマチュア無線の技術が背景にあったといえよう。

●マイコン以前、コンピュータは電話線を通して使うものだった

パソコン通信に必要なモデム。後には、モデムを内蔵したパソコンが売られるようになるが、パソコンの誕生する前、モデムはコンピュータ「を」利用するための機器だった。

「マイコンが生まれる以前は、コンピュータは今のように手元にあるものではなく、コンピュータセンターにあるものでした。僕らの世代は、テレタイプ端末とカプラーを使い、電話線経由でコンピュータを呼び出して、そこにアクセスすることによってプログラミングに接していたんです。ビル・ゲイツが最初に作ったアルテア用のBASICも、DECの計算機センターにつないで開発したものです」(古川)

コンピュータを使うために電話回線を使っていた。マイクロソフトの古川享はそう説明する。つまり、コンピュータは離れたところにあって、キーボードだけが手元にある状態である。この方法によって、ビル・ゲイツが世界初のミニコンピュータキット『アルテア8800』の実物を一度も見ることなくBASICをプログラミングしたエピソードは有名である。

そして、待望のマイコンが登場する。

「コンピュータが手に入ったので、今度は電話線を通さずにテレタイプを直接ケーブルでつないだ。その当時、端末とコンピュータを直接つなぐことはヌルモデムといったんだけど、要はモデムを介在せずにケーブルだけで端末とコンピュータを使えるようになったわけ」(古川)

これが今あるパソコンとキーボードの関係である。モデムや電話回線を使わずともコンピュータが使える。パーソナルコンピュータのパーソナルが強調される理由のひとつはここにある。さらに古川は、クロスケーブルを使ってコンピュータ同士をつなげてチャットをするという実験もこの時期におこなっている。そして、電話回線の使い方は次のステップへ進む。

「今ではちょっと想像もつかないかもしれないけれども、僕らはカセットテープも紙テープも持っていないときには、ホストコンピュータを自分のハードディスクのかわりに使う、ということをやっていた。電話回線でBASICのプログラムを吸い込ませて、回線を切って、実行していたんだ」(古川)

ネットでオンラインソフトをダウンロードするのと同じようなことが、すでにおこなわれていたのだ。これが、『TK‐80BS』『PC‐8001』など、キーボードやディスプレー付きのパソコンが出るまでの経緯。末端のコンピュータユーザーは、「電話回線(通信)、次にマイコン、その次にキーボード、記憶装置」と、今思うとまるで逆の順序で手に入れてきたのである。

●本多通商にたむろする若き原石たち

アマチュア無線、マイコンの自作、黎明期のパソコンによるさまざまな実験。こうした実験を支えていたのは、秋葉原などにあったジャンク屋、パーツ屋である。前述の本多通商もそのひとつ。ホビイストや理工系の学生がたむろする店であった。

本多通商は70年代には主にICやマイコンを扱うショップになっていたが、もとは米軍の払い下げ品などを扱うジャンク屋だった。本多のおもしろいのは、昔からそうした技術に詳しい学生を目利きとして大いに利用したことだ。

「グアム島のアンダーソン空軍基地とかに買い付けに行くんだけど、そのとき一緒に機械に詳しい学生を連れてくわけ。飛行機も、まだ観光なんて行ける時代じゃないから直行便なんてないの。沖縄経由のノースウエストしかない。しかも1ドルが360円固定のころだったから、日本人なんてほとんど乗ってない。グアム島にはまだホテルらしいホテルもなかった。

スクラップの輸入という形の書類を出すんだけど、俺たちには宝の山で、スクラップだなんてもったいなくていえない。無線機をはじめ、測定器だとかオシロスコープだとか、おいしいのが入っているんだ。ヒューレットパッカードだとか、テクトロニクスだとか、そういうのが出てくると、旅費なんか一発で浮いちゃう」(本多)

かなりボロい儲けになったそうだ。その後、扱う商品がICの時代になっても、理工系の学生のアドバイスによって商売を発展させていく。当然、アドバイスする側の学生にもメリットはあった。

「たとえば、学生のころの牧(取材時・メルコ社長)には、本多キットという時計などを組み立てるパーツのセット商品を開発してもらった。そのかわり、部品をやるからと。また私のところは、ゼロックスってコピーの機械をわりに早く入れて、CPUのマニュアルだとか、普通のICのデータブックをタダでコピーさせてあげてたんです。だから、イチョウの学生さん、早稲田や慶応の学生なんかがよく遊びに来ていた」(本多)

“イチョウの学生さん”とは校章のマークが銀杏だった東京大学の学生を指す。店によく出入りしていた鈴木泰之もそのひとりだ。

「このICいくらで売れるよ、とかよくいってましたね。常連客はほとんど顔見知りで、技術的なことをいろいろ議論したり、教えてもらったりしていましたよ」(鈴木)

「ハードディスクの前身、磁気ディスクというやつを仕入れてきたときも、西(和彦)君に『いくらぐらいで売れるかね?』ときいてみたり、古川(享)君が、『これは大変なものだよ。こんな3000円だとか4000円のものじゃないよ。買えば50万~60万する』というんで、5万円ぐらいで売ったり」(本多)

学生が商品開発や市場調査を兼ねていたのである。本多通商に来ていた顔ぶれは、後に日本のコンピュータ業界を担う錚々たるメンバーであった。

第4章 〝パソ通先進国〟アメリカに接続せよ!

●国際パケット通信網を利用して“見た”アメリカ

ここまでは、パソコン通信を作ってきた先駆者を見てきた。千代田・常磐マイコンクラブしかり、小田原マイコンクラブしかりである。しかし、パソコン通信にはそれを利用する側、ネットワーカーとしてのパイオニアも存在する。

ようやく電気通信事業が自由化された1985年。NTTがスタートし、テレビCMも展開したことから電話に対する関心が高まっていた。パソコン通信分野でも、「アスキーネット」が実験運用され、多くのパソコンユーザーがパソコン通信の存在に気づき始めたのである。

一方、その当時のアメリカでは「ザ・ソース」「コンピュサーブ」といったパソコン通信サービスが稼働し、すでに10万人以上のユーザーを獲得していた。会員数の差は、すなわちそこで提供される情報量の違いとなって現れる。アメリカのネットワークサービスでは、ビジネスや生活に役立つような情報やコミュニケーションが豊富にあったのである。

当然、先進的な日本のネットワーカーは、アメリカにアクセスしてそれらを利用することを試みていた。

ネットワーカーとしても有名な漫画家・小説家の菅谷充(すがやみつる)もそのひとりだ。菅谷は1985年にはザ・ソースに入会している。これ以前も、新聞記者や通信社の人間がビジネス目的で利用するケースはあったが、趣味を目的とした日本からのアクセスはおそらく菅谷が最初であろう。

●F1の結果を速く知るためにアメリカにアクセス

「最初にパソコン通信に興味を持ったのは高田正純さんの書かれた『データベースを使いこなす』(講談社現代新書)という本に影響されたからです。実際に向こうのネットワークに入ったのは、F1の情報を速く知りたかったから。ザ・ソースでは外電のUPIがリアルタイムで読めたんです。ようやくホンダが勝ち始めたころで、日本語でいちばん速い結果速報がスポーツ新聞の火曜朝。しかも上位3台ぐらいしか出てない。英語だと、『朝日イブニングニュース』なんかで、うまくすると月曜の夕方に出たんですけれども、F1はまだマイナーなスポーツでしたから、毎回載っているとは限らなかった」(菅谷)

もちろん、海外に直接国際電話でアクセスしたのではとてつもない通信費がかかってしまう。そこで、VENUS‐P(ビーナスピー)というKDDの国際パケット通信網を利用することになる。インターネットの普及した現在においてはメリットはないが、VENUS‐Pは日本と海外との間でコンピュータ通信をおこなう際に通信費を節約できるため、海外へのアクセスには必須のサービスであった。しかし1985年当時、個人でVENUS‐Pに加入していたのは菅谷を含め10人に満たなかったという。

「マニュアルなんかも専門家向けでまったくわからないしね、泣きながらやった覚えがあります」(菅谷)

しかし、VENUS‐Pが国際電話より安いといっても、10分程度のアクセスで1000円ほどかかった。アメリカの情報が必要な新聞記者など、ビジネスユーザー以外には手が出しにくかったのも当然だ。

「ソースに入って、チャットにハマってやっていたから、最初のKDDからの請求書は22万円もきて。これはびっくりしましたね」

という菅谷は、通信を始めるにあたって、RS‐232Cポートが付いている『PC‐9801M2』とエプソンの音響カプラーをセットで購入していた。

「通信ソフトなんかない時代だったので、最初から入っているBASICのターミナルモードをパソコン通信用に設定し直してアクセスしたんですけども、これだとフロッピーに記録もとれないんです。だから、プリンターに直結して出しながらやるんですけど、そうするとドッドッドッと印字するたびにカプラーが音を拾って文字が化けてしまう。

仕事場で事務をやってくれていた女の子が見るに見かねて、プリンターとカプラーの下に敷く座布団を作ってくれて。そうしたら、だいぶん、音を拾わなくなりました」(菅谷)

技術的な苦労に加え、仕事に忙しい菅谷は、通信をする時間にも苦労したようだ。

「事務所には漫画のアシスタントたちがいるので、パソコンばっかりやっているわけにはいかないんですよ。それで、晩飯時になると『みんな食事に行っていいよ』といって、僕だけホカ弁を買ってきてもらって、事務所でそれを食いながら通信をやってたんです。あとは、夜中に自宅に帰ってきてから。最初はうちにパソコンがなかったので、MSXにつなげる232Cのカセットを買ってきて、テレビにつないでやっていました」(菅谷)

MSXとは、1983年に発表された家庭用パソコン規格で、松下電器、ソニー、カシオなど20社以上が製品を発売した。

接続自体に加え、英語という壁もあった。

「そのころ、英語はまったく、読み書きもできなかった。F1の関係の記事だったらば固有名詞がわかるから、それだけが頼りで入ったんです。

で最初、ザ・ソースに入ってウロウロしていたら、いきなりアメリカ人に『グッド・イブニング』なんてチャットで呼びかけられたんです。英語はまったくできなかったので『アイ・キャント・スピーク・イングリッシュ』とこたえたら、『ノーノー・ユア・イングリッシュ・イズ・エクセレント』とか文字がババババッといっぱい出てきて、もうわからないんです。辞書で単語を調べながら会話していると時間がかかるし、お金もどんどんかかる。さすがにその後はメールに切りかえましたけど。実は、そのアメリカ人とは、いまだに家族ぐるみでおつき合いしている仲なんです」(菅谷)

結局、菅谷はアメリカのネットワークを使うことによって英語をマスターしてしまう(この後、『パソコン通信で英語がわかった』という本も出版)。そしてさらにモータースポーツとパソコン通信にハマっていく。

●1年間の通信費480万円!

最初、「データベース」という名前で日本に紹介されていたアメリカのネットワークだが、利用するネットワーカーは、単に掲載された情報を引き出すのではなく、人とのコミュニケーションに楽しみを見いだすようになる。

「F1はヨーロッパのメディアのスポーツなので、アメリカの通信社であるUPIでも、結果は1時間か2時間遅れでわかるんですけれども、結局それ以外の情報はないんですよ。逆に、アメリカのレース、インディアナポリス500マイル(インディ500)の情報は山のようにあって、それで、インディカーに興味を持ち出して、それを追っかけるようにもなったんですけれども。で、AP(アメリカの通信社)を見てみようと、別のデータベース『デルファイ(DELPHI)』に入ったんですが、APはニュース・サマリーというか、トップニュースだけなんですよ。F1は全然ダメ。

それでまたザ・ソースに戻って、今度は会員検索をやったんです。プロフィールの趣味の欄に“オートレーシング”と書いている人を探したら、30人ぐらいヒットしたんです。その中からプロやそれっぽい人3人――カメラマン兼ジャーナリストと、あと2人がインディカーのレースのアナウンサーだった――にメールを送ったんです。

そうしたらカメラマンの人が返事をくれて、レースに興味があるなら、といろいろ教えてくれたわけです」(菅谷)

菅谷はその人のアドバイスに従ってコンピュサーブに入会する。ニフティがコンピュサーブと提携する2年も前の話だ。

「入ってみたら、コンピュサーブのモータースポーツフォーラムは、インディとかアメリカのメジャーレースの情報は本当に多くて、F1も一応、結果ぐらいは入ってきていた。それで『日本から来ました。情報交換したい』とかメッセージを書いたら、さっそくシスオペから返事があったんです。シスオペは、ザ・ソースで『コンピュサーブのほうがたくさん情報があるよ』と返事をくれたその人でした……」(菅谷)

いうなれば“呼び込み”に引っかかったわけだ。そして、電子会議室との出会いによって、菅谷はさらに海外のネットワークにのめり込んでいく。当然、かかるもの(通信料金)は増えていく。

「いちばんかかったのは1987年。ニフティのモータースポーツフォーラムのシスオペになって、フォーラムに情報を入れないといけないというんで、海外のネットワークをあちこちうろついた。フランスのネットワークには入るし、『ミニテル』(フランスのオンラインサービスのひとつ)を始めるし。それで、国際通信費がVENUS‐Pとか海外のいろいろな会社に払ったお金をあわせると1年間で480何万になった。

それで、あまりに通信費が多いということで、翌年税務署の調査が入ったんです。すでにパソコン通信の本とか出していたので、『これを見てください。今はこれ大赤字ですけど、5年先にはメジャーになります。将来、メディアは絶対こう変わってきますから』といったら、税務署さんは納得してくれました」(菅谷)

その後菅谷はネットワーカーとして有名になるが、それ以上にパソコン通信は彼の人生に影響を与えている。文章を書く楽しさに目覚めた菅谷は小説家となり、多くの作品を発表するようになるのだ。

●オンラインショッピングはSFの世界

1987年にもなれば、ほとんどのパソコンユーザーはパソコン通信の存在を認識していたであろう。しかし、日本人の大多数にとって「ネットワークを日常生活に生かす」なんてことは発想としてなかった。

「そのころはパソコン通信の本を書いても、売れる本は、つなぎ方を書いてある。僕の場合には、パソコン通信、とくに海外のネットワークの具体的な使い方、こんな人と知り合って、アメリカへ行ったときにごちそうしてもらって楽しかったとか、向こうからカナダ人が来たから東京を案内したとか、そういうことばかり書いちゃっているので……売れなかった」(菅谷)

菅谷が書いた、MS‐DOSなどその他のパソコン本はものすごく売れた、にもかかわらず、である。モデムはまだまだ1200bpsの時代。多くのユーザーは通信ソフトどころかMS‐DOS自体に四苦八苦していたころでは、接続した先の話にまでは目を向けてもらえなかったのである。

「逆にいうと、それがSFの世界みたいに思われているところがあったみたい。ニューメディアブームの余韻もあったころで、NTTなんかに頼まれて、僕がアメリカのネットワークをどう使っているかなんて講演をすると、人がいっぱい来て熱心にノートを取るんです。だけど、オンラインショッピングでシルクのランジェリーを買って、バレンタインのお返しに女の子に贈って喜ばれたという体験談をしたら、講演が終わった後におばさんが来て、『そういうのは、あと何年ぐらいしたら実現するんでしょうか?』っていわれましたから」(菅谷)

●アメリカの通信革命をネットワークで取材

ネットワークでのコミュニケーション、電子会議室や電子メールは、仕事のスタイルをも変えていった。

『日経パソコン』創刊メンバーだった林伸夫(取材時、『日経MAC』編集長)は、1983年の創刊当時からアメリカのネットワーク事情を積極的に紹介している。アメリカ取材をおこなうには、ザ・ソースやコンピュサーブの利用が欠かせなかったという。

「たとえばアメリカの一般ビジネスマンがどのようにパソコンを使っているか、なんて記事は、取材対象がエンドユーザーですから探すのが難しいですよね。そこで、ザ・ソースの会議室などで取材対象者を見つけるわけです。それでアポイントを電子メールでとって、全米をばーっと回った。だれも行ったことのない、会ったことのないような人を取材することが得意で、ずいぶんやりましたね」(林)

もちろん、ザ・ソースにアクセスするにはVENUS‐Pを使うことになる。

「でもVENUS‐Pを経由して、たとえばバイナリデータ(画像やプログラムなど)をダウンロードさせるなんてことはものすごく難しかったんですよ。何が難しいかというと、KDDにある通信機器にあるコマンドを入れて、それが可能である状態にしてやらないといけなかった。ところがそのコマンドは、一般には公開されていなかったんですね。しかたがないので、僕らは、パケット交換機の設計仕様書が技術書としてありましたから、それを読んで解析したわけです」(林)

編集の世界に足を踏み入れる前、林は某電機メーカーに勤めており、電話の電子交換機のOSを設計する部隊に配属されていた。その経験がなければVENUS‐Pを使いこなすことは難しかったかもしれない。

「たとえば、向こうから自分のパソコンにプログラムをダウンロードしているときに、パソコンの処理速度のほうが追いつかなくなって『ちょっと待て』というコマンドを出すんですよね、向こうのコンピュータに。ところが、間に入っている交換機が『ちょっと待て』コールを受けたと勘違いしちゃうと、交換機のところでデータが流れなくなっちゃうんですよね。だから、あらかじめ交換機に『おまえは何もしなくていいんだ』というコマンドを出してやらなくちゃならない。そんなことが公開されてなかったんです」(林)

林の主宰していたBBS「MacEvent」は、こういう通信をするうえでのテクニックの情報交換にも使われていた。

パソコンの利用でいえば、日本と米国の差は今よりも大きかった。

「日本では、まだパソコンなんていうのは、BASICのお勉強ぐらいにしかなっていない時代でしたから。ワープロなんてなかったですし、給与計算なんかにはとても使えない。日常的な、100個のデータを入れて、傾向を見るとか、そういうプログラムをBASICで組もうなんて、そういう時代でしたから」(林)

パソコンのハード的な差はなくても、日本には日常のビジネスに使えるような実用ソフトはまだ生まれていなかったのだ。

「米国ではそうでなくて、新聞記者ももうワープロで書いているし、それこそ書いたものを音響カプラーで西海岸からニューヨークに送っているし、それから編集者は、ライターからの原稿を通信で受けて、パソコン上で編集して、それをマッキントッシュの上に持っていってレイアウトするとかやっていたんです」(林)

そして、単にパソコンと通信の利用法を超えたサービスまでがアメリカにはあることを紹介する。

「『MCI』という電子メールサービスが、その当時からあったんですけど、それは、電子メールを送るときに宛先を『何番地何号』というような、住所で書けるんですよ。それを書くと、彼らはどうするかというと、プリントアウトして、ちゃんとした封筒に入れて、そこに届けてくれるんです。そのころからそういうデリバリーサービスがあったんですね。パソコンを持っていない人も電子メールを受け取れたんです。これは大きなメリットですよね。私は日本からアメリカに、いろいろ打って実験して、『日本でもやれ』とずいぶんその記事の中で書きました」(林)

さらに、ホテルの予約からオンラインショッピングまで、あらゆるパソコン通信の活用法を林は『日経パソコン』に紹介していく。アメリカではパソコンや通信によって生活や仕事が変わりつつあった。そんなアメリカの”通信革命”を取材しつつ、林は日本の現状にもどかしさを感じていた。

林による海外取材記事「ここまで進んだ! 文化系人間のハイテクライフ」には、そのあたりの感情が見て取れる。

「しかし、それにしても、文化系人間がこれほどスムーズにハイテクツールを使いこなしているのを見るのは、ちょっとした驚きでもある。パソコンを使えばそんなことが簡単にできる、特に21世紀、INS(高度情報通信システム)の時代になればいよいよ現実のものになると喧伝されている日本からすれば、米国の“平然”とした使いこなし方はおそらく10年は進んでいる」(『日経パソコン』1984年9月24日号)

この予測はほぼ的を射ていたといえよう。

これが当時のアメリカと日本のギャップである。アメリカが進んでいたと見るか、日本が遅れていたと受け取るか……。確かなのは、日本のネットワーカーの何人かがこれに参加し、活用していたという事実である。

第5章 試行錯誤の通信システム

●きっかけは二流のスパイ映画

日本初の個人向けインターネットサービスプロバイダー「BEKKOAME(ベッコアメ)」がスタートしたのは1994年。それまでのインターネットは学術利用、一部の企業しか利用できない状況にあった。

「当時はインターネット自体ものすごく不安定だった。『今日は15分つながりました』という世界でしたから。個人がインターネットを楽しむことすら議論されていて、僕が個人向けサービスを始めるよう、すでにあったプロバイダー数社にいったけど『そんなモノうまくいくはずがない』と突っぱねられたんです」

尾崎憲一(ベッコアメ・インターネット社長)は、1994年9月、自宅の住所と電話番号でインターネットへの個人向けダイヤルアップサービスを立ち上げた。実は、インターネットプロバイダーのベッコアメは、尾崎が約10年間にわたって主宰してきたBBS「ダンボネット」の会員をそのまま引き継いでいる。

「きっかけは、高校2年のときにテレビで偶然見たスパイ映画。登場人物が音響カプラーを使うシーンがめちゃくちゃにカッコよかったんです。映画のタイトルは忘れちゃったけど、日本公開されたかも怪しいような二流のスパイ映画ですよ。だって、007は音響カプラーなんてダサイもの使わないじゃないですか。近未来的なアイテム使ってるじゃないですか。でも僕には、受話器にマジックテープでベリベリくっつける行為が非常に儀式っぽく感じられて惹かれたわけです」(尾崎)

尾崎がコンピュータ通信に初めて興味を持った瞬間だった。アナログレコードに針を落とすときのような、儀式めいた緊張感がたまらなかったという。

それまでの尾崎にとって、パソコンは単に「タダでゲームができる機械」にしか過ぎなかった。

「僕、いわゆるパソコンゲーム・オタクだったんですね。インベーダーゲーム、YMO、スーパーカー。この3つに猫も杓子もハマった世代だったんですよ。ゲームセンターに行くんだけども、そのころ、小遣いがすごく少なくて、1ゲームやったら人がやるのを見て、本屋に行ってということをやってた。

それが中学2年のとき、パソコン専門誌の裏表紙で『パソコンを買えば、ゲームがタダでできます』というストレートなキャッチコピーを見まして。たぶん『PC‐8001』の広告だったと思うんだけど。それで初めてシャープの『MZ‐80B』を買ってもらった」(尾崎)

MZ‐80B

ファミコンが登場するのが、1983年。その2年ほど前の話である。実際、その当時のパソコンはほとんどゲームマシンとして宣伝されていた。以後、大多数の10代のパソコンユーザー同様に尾崎はゲームにのめり込む毎日を送る。

「その日から今日に至るまで、僕はパソコンやワークステーションに触らない日は1日もないですけども、それに惚れたことは1度もないんですね。パソコンもワークステーションもいまだに大っ嫌いな機械なんですよ」(尾崎)

ゲームオタク、通信オタクだと自ら認める尾崎だが、パソコンはあくまでも目的を果たすための機械だという意識が、中学生のころからあったようだ。

まず、尾崎はゲームを通じてプログラムに精通する。毎月ゲーム雑誌に掲載されるプログラムを打ち込んでいるうちに、プログラムの構文まで理解できるようになったのだ。高校に入ると、数多く持っていたゲームのアイデアをもとにプログラムを作り始め、工学社の『I/O』誌に2~3回ゲームプログラムを発表し、カセットテープとして商品化されたこともある。

「その当時の僕は、パソコンでゲームのほかにいろんなことができるのは知ってはいたけど興味もなかった。だんだん電気通信事業法の中身が見えてきて、データ通信が自由にできるようになる、電話機は電電公社から借りるのではなく買うようになる、なんてニュースを見ても、高校生だったから『あー、そうなんだ』ぐらいの感想しかなかった」(尾崎)

それを決定的に変えたのが、名もなきスパイ映画である。

「でも、コレ欲しい! と思っても、音響カプラーなんてそのへんじゃ売ってない。いろいろ調べたら秋葉原にはあったけど、とても高くて買える値段じゃなかった。やっと、秋葉原のジャンク屋でアメリカ製の汚い中古品を見つけた。1台じゃ意味ないので、友達にも買わせた。それで、簡単なターミナルソフトを自作して、中学のときから仲のよかった友達、鈴木君とチャットしたのが最初の通信です」(尾崎)

尾崎の実家、松戸市日暮から友人の家のある河原塚まで、距離にして1~2kmである。

記念すべき最初のメッセージは「o‐i」。つまり「おーい」と呼びかけたのだ。

「そして向こうから『o‐i』と返ってきたその瞬間。人生最大の、という言い方は人生さみしく聞こえるから避けるけど、とにかくすごいカルチャーショックだった。すぐに『電話しよう』とローマ字で打って、お互いに肉声で成功を喜んで。改めてパソコンでつなぎ直して、その日は一晩かけてチャットをしましたね。電話だと10分ですむような話だったかもしれないけど。そして次の日から、ゲームは一切やらなくなっていた」(尾崎)

尾崎によると、「これまでディスプレーにあっていた焦点が、通信ではディスプレーの向こう、友達の姿に移った」という。

「プログラムをやってるとわかるんですが、どんなゲームであっても主役はプログラムなんです。インタラクティブに見えても、あらかじめ書かれたプログラムに従って人間がコントロールされているわけですよ。

それが、通信で『o‐i』とやった瞬間、ピントはディスプレーの表面じゃなくて少し奥を見ている。友達とのコミュニケーションに変わった。

プログラムは単純で、コンピュータは大した仕事をしているわけじゃない。電話機みたいに、ただ中継しているだけ。本来コンピュータにやらせるにはもったいないぐらいの使い方なんですが、その瞬間に『コンピュータが人間に使われている。脇役に徹している』と感じることができたんです」(尾崎)

高2の夏の出来事だった。

「それまでゲームしかしていなかったんで、BBSの存在すら最初は知らなかったんです。参考にするBBSをまったく知らなかった。別の友達数名にも音響カプラーを買わせて、通信で何ができるかを議論したんですけど、その結果、チャットとメールと掲示板というパソコン通信の3大主要機能をゼロから考え出して、僕がプログラムを書いたんです」(尾崎)

このとき以来、尾崎は通信の世界に没頭することになる。

●キャッチホンを利用した奇想天外なチャットシステム

ダンボネットの最初のホストは、『MZ‐80B』とカプラーを使ったシステム。尾崎の部屋に設置され、回線は自宅の電話と共用だった。音響カプラーを使っていたにもかかわらず、なんと24時間自動着信できるホストであった。

「モデムなんて高くて買えなかったんで、電話のベルが鳴ると自動的にオフフックする機械を自作したんです。ホントはやっちゃいけないんだろうけど黒電話をあけて、ベルが2回鳴るとリレーで着信させる装置を作った。ただ、これだと普通にかかってきた電話もホストにつながっちゃう。ピーっとなっても向こうは返せない。そこで、向こうからキャリアが送られてこないと別のブザーを鳴らすようにして、受話器を取れるようにしたんです。親にも多大な迷惑をかけました」(尾崎)

完全に違法ではあるが、カンペキなシステムである。

さらには、1回線のダンボネットにアクセスしてきた端末同士がチャットできるシステムまで作ってしまった。それはキャッチホンを利用した、おそらく世界最初で最後の“キャッチホン交換チャット”だ。

「そのころ、僕らにはチャットが必須だったから、なんとか1回線でもできるようにしたかったんです。もう1回線契約すればいいんだけど、僕は貧乏学生だったからそれは無理。それに当時マルチタスクはすごく難しかった。そこで、キャッチホンが入ると感知する回路を作っといて、今つながってるユーザーに『ウェイト・ア・モーメント』とか出しといて、ガチャッとリレーでオフフックして切り換えて、新たにつながった端末に『ハロー』と出すシステムを作った。一方がメッセージを書き込むとまたもう一方へ回線を切り換える。これを交互に繰り返すことにより、ユーザー同士が直接チャットできるようにしたんです。僕の能力と財力ではこれ以外の方法はなかったんですが、モデムやコンピュータをだまくらかすプログラムやメカニズムを考えるのは楽しかったですね」(尾崎)

電電公社も、よもやこんな使われ方をされるとは思いもよらなかっただろう。おそらく、尾崎家の電話回線は、日本で最も多くキャッチホンの切り換えを繰り返した記録を持っているのではないだろうか。ダンボネットの自動着信装置、キャッチホン交換チャットシステム、これら独創的なアイデアを出し合っていた松戸の高校生グループの総称は“ベッコアメ”といった。

「もともとダンボネットのダンボは僕の愛称で、プロゴルファーのジャンボ尾崎の愛称をもじって『ダンボ尾崎です』という、くっだらない高校生ギャグが始まりだったんです(笑い)。で、ダンボネットを始めた約10人の仲間を『ダンボネットに集う人たち』じゃあなんだから、総称して呼び名がほしいといろいろ悩んだ結果、ベッコアメになった。かっこいい名前を付けてもオタクがうごめいてるだけだし、ふざけすぎても最初ウケるけど、そのうちシラケるから、意味のない名前を付けたんです」(尾崎)

大学入学後もダンボネット、そしてベッコアメの活動は続いていく。

「だれでも入会できるように、オンラインサインアップのシステムを作ったり、最初はハードディスクなんて高くて買えなかったんで、フロッピーのオートチェンジャーを作ったり。5インチのフロッピーを、名刺をパタパタ探す機械で順番に読みとれるようにしたんですよ。あと、オンラインゲームや競馬の予想コーナーを作ったりね。

でも、大学生になると、ほかにも楽しいことがいっぱい出てくるじゃないですか。僕も同棲を始めちゃったり。でも、ユーザーはうるさいんですよ。2400の新しいモデムが出たから買え、とかね。こっちはバイト代でハードディスク買ったりして、お金なんて一切もらってないのに。それであるときに、もうやめちゃえと思ったんです。でも、あらためてハードディスクの中をのぞいてみると、ダンボネットを通じて赤の他人が友達になってたりするんです。僕にはネットをやめる権利はあるかもしれないけど、この人たちの仲を裂く権利はないなと思い直した」(尾崎)

そして、1994年、インターネットの商用利用が始まると、ダンボネットはインターネットに接続する。冒頭にあるように、まだ個人向けのサービスが整っておらず、尾崎はIIJへの接続料を会員に負担してもらう形で、個人向けのプロバイダー・サービスを非営利でスタートさせる。負担費用の振込先ははじめ尾崎の個人口座だった。

「でも、ベッコアメのサービス開始から3か月後の12月に法人化したんです。あまりに反響が大きくて、法人の契約希望も多かった。『会社として個人とは契約しにくいから法人化してくれ』といわれたんですね。それと、もうひとつ、ダンボネットをやめようと思った晩のことを思い出したんです。非営利だと、またいつやめてしまうかもしれない。対外的にも対内的にも責任を示したかったんです」(尾崎)

高校時代のダンボネットの仲間、ベッコアメの名称は、この日本では草分け的存在となるプロバイダーに引き継がれていく。

「名前に関しては議論もあったんですけどね、『ふざけている』という。でも僕はベッコアメにしたかった。社名を登記する法務局で『そんな会社の名前ないから調べなくていいよ』といわれたり、一般へのサービス開始の前の晩には、みんなで『ベッコアメインターネットです』と笑いながら電話を取る練習したりしましたけど」(尾崎)

それまでのダンボネットの会員数は174人。ベッコアメ・インターネットの第1号契約者の会員番号は175から始まる。ベッコアメのオンラインサインアップなどの画面には「DUMBO NETwork system」の文字がしばらく残っていた。

「よくズルイっていわれるんですけど、ベッコアメは日本でいちばんユーザー数の多い草の根ネットなんです」(尾崎)

●伝説の雑誌『マイクロ』最終号のインパクト

アマチュアBBSの萌芽がちらほらと出てきた1983年から1984年ににかけて、パソコン雑誌の創刊ブームが起こった。

数出たパソコン誌の中で、黎明期のBBSユーザーの間において伝説的なパソコン雑誌が、『マイクロ』(新紀元社)である。たった6号で休刊するこの雑誌の最終号(1984年4月発行)の特集は「コミュニケーション」。「ザ・ソース」への接続方法、『PC‐9801』用のBBSプログラム、メールプログラムなど、そのまま実践できる具体的な解説記事が掲載されていた。これは当時のパソコン誌としては斬新で、これによってパソコン通信を始めた者は多かった。

「読者が実際に試せる記事を載せる、というのが雑誌の編集方針でした。でも法律の改正以前だったので、モデムを使ったプログラムの一部をあえて削った記憶もあります」

当時28歳だった編集長・小川唯史(取材時・知識計画社長)はこう振り返る。

たとえば、「はじめに石ありき――LSIを使った“通信システム”――」という記事がある。これは、電話回線に接続したボードとパソコンを使って、留守番電話、無人データ通信、そして外出先のプッシュホン電話から電気製品を操作するホームコントロール、の3つを実現するシステムの作り方を紹介したものだ。ボードを作るのに使ったのは、トーン音を発信/判断するLSIと合成音声用のLSIだ。

しかし、この回路を電話線につなぐことは当時違法。この記事の筆者は刑法の禁固刑が適用される可能性があることを断ったうえで、最後にこう書いている。

「ですから、せっかくつくったハードやソフトも実験することすらかないません。著者と編集者に前科者となる勇気があったかは、読者の判断におまかせしましょう」(『マイクロ』1984年5月号83ページより)

“野暮はいうなよ”ということである。当時の電気通信関係の法律に対する不満はこのころ急速に高まっていく。が、悪法であるという認識が広まるにつれ、個人利用においてはザル法化していく。ツービートのギャグ、「赤信号みんなで渡ればこわくない」がすでに慣用句として定着した時代のことだ。

●規格の違う音響カプラーの改造法

電気通信事業法が施行される以前、完全に合法的にモデムを使ったBBSを開いていた例外が存在した。国内法の干渉を受けない場所に設けられたBBSである。ひとつは、在日米軍のために東京の山王ホテル内にあった「CORTON‐NET」。もうひとつは、アメリカ大使館内にあったBBSだ。

「僕のところと、もうひとつ市川市に、スティーブ・ベラミというイギリス人がやっていたBBSがあって、それがやっぱりすごい、僕の師匠のような存在でしたね。この人はこの世界で草分け。なぜ草分けかというと、要するに電気通信事業法をやる前に、正式にBBSをやっていたんですから。合法的に。合法というのは何かというと、アメリカ大使館の中にBBS局を置いてやりましたから……。アメリカ大使館のコンピュータ・コンサルタントをやってたんですね。そうすると、アメリカ大使館の中は治外法権じゃないですか。

そういう意味でいうと、私は“すねに傷を持つ身”ですね。壁のローゼットをドライバーであけて、電話回線をモデムにつないでいたわけですから(当時はモジュラージャックではなかった)」

1982年当時、後に「MacEvent(マックイベント)」として有名になるBBSを主宰していた林伸夫は、そう告白する。モデムはアメリカ製。最初から24時間のホスト局だった。

「罪の意識はなかったですよ。アメリカにネットワークの仕組みがすでにできていて、なぜ同じ電話の仕組みがある日本でやっちゃいけないのか。そう思っていました。ただ、交換機の仕様が向こうとは若干違うところがあって、違う規格のものを接続すると絶対壊れないという保証はないかもしれないですよね。だから、たしかにヤバイのかもしれない。けれども、通信を推進する立場にある郵政省としては、輸入した人に対しても、たとえばこういう機器であれば、あるいはFCC(米国の連符通信委員会。通信機器の認証をおこなう)を通過している機械であれば、しかもこういうタイプの電源を使うのであればいいですよ、ぐらいの前向きな指導をするべきだと思った。でも、当時はそういうことを一切しようとしていなかったし、とにかく排除する方向にありました。日本の産業を守るとか、通信事業を守るとか、それから通信ベンダーを守るとか、いろいろなことをいってね」(林)

BBSに関する情報がアメリカにしかなかったころ始められたMacEventのシステムは、コンピュータに『アップルII』、そしてアメリカ製のモデムとプログラムを使用したものだった。

ところが、これには日本製のカプラーでアクセスすることができなかった。アメリカで使われていたBELL(ベル)103規格のモデムと、日本で採用されていたCCITT規格との間に互換性がなかったからである。

「でも、エプソンのカプラーには、中のあるピンをショートさせるとベル規格になる仕掛けがあったんです。実は中のモデムチップは、アメリカで使われているモデムなどとほとんど同等の部品を使っているので、回路的にはベル規格の情報通信ができるような仕組みを持っていた。スイッチをつけて、ベルとCCITTの規格を切り換えられるようにしていた人もいました」(林)

林は、この方法をMacEventにアクセスしようとするユーザーに教えていた。本当はこれも郵政省認定の機器の改造と使用なので、日本の法律上は違法となる。しかし、極端なまでに通信の自由を拘束しようとする郵政省の態度が腹にすえかねていた林は、電話回線につながった電話機とは電気的に絶縁された装置の内部を触るだけで日本の通信環境が大きく広がるのならと、この方策を大いに喧伝して回った。

MacEventのホストは、日本語が使えない『アップルII』で始められたため、書き込みは基本的に英語でおこなわれていた。ローマ字ではなく「英語」である。にもかかわらずアクセスの多い人気BBSだったのには理由がある。

「日本では情報が不足していた、『アップルII』向けのソフトやニュースを、ザ・ソースやデルファイといったアメリカのネットワークから仕入れてきて紹介していたんです。MacEventには遠くはカリフォルニアやオーストラリアから直接電話がかかってきました。国際通信のやり方を説明した文章があるとか、噂を聞いてやってくるんです。情報というのは流れるものだということを実感しましたね。英語でしたからやっぱり外国人が多かったんですが。

その当時、京都に住んでいた『ニューズウィーク』かなにかの記者は、マックを使って記事を書いていたんですが、やはり日本からコンピュサーブへのアクセス方法とかがわからなくて、MacEventに入ってきました。いきなり電話もかかってきて、そこでもいろいろ教えてあげたら、お礼に本が送られてきましたけど。

彼はその後アメリカに帰り、そのネットワークの知識を生かして、MIT(マサチューセッツ工科大学)のアジア圏の広報部長に就任しました。しまった、それぐらいの知識でよかったなら、俺が行けばよかったな、なんて思いましたけど。怒られちゃうな、そんなことをいったら。今は、ロータスで『ノーツ』とか、ソフトのマネージャーをやっていますよ」(林)

さらに、アップル社でOSを開発しているメンバーの中にもMacEventの卒業生はいるらしい。

『アップルII』や『マッキントッシュ』以外にも、海外にアクセスするための情報が集まっていたことも、このホストの人気の理由だった。ユーザーは1000人以上に達した。その結果……。

「1回線しかないところに、ひっきりなしにかかってくるから、つねに話し中でした。次々とリダイヤルするプログラムでかける人もいましたし。それで、MacEventはつながらない、と評判になってしまった」(林)

価値が認められて人気が出るあまりに、逆に“つながらない”という悪い評判が立ってしまう。これ以降、これが草の根BBSの悩みの種となっていく。

●スピードと多回線化の熾烈な争い

とくに1985年以降、BBSにアクセスするユーザーは急増し、このように「つながらない」問題が生じてきた。それを解決するには、ホストの回線の数を増やすしかない。

ところが、回線を増やすといってもそう簡単なことではなかった。ホストのコンピュータやプログラムは多回線に対応していないし、もちろん趣味で開設しているアマチュアの人の金銭的負担も大きくなる。

当初から4回線や5回線のシステムだったのは、「JADA TELEPORT」や「ComCom」といったユーザーからお金を取って運営していたBBSだけである。

「CANS」をはじめ、多くのBBSに顔を出していた清成啓次(取材時、ニフティサーブの「移動体通信フォーラム(FMOBILE)」シスオペ)は、当時の事情をこう語る。

「2回線にするのは、わりに簡単だったんです。RS‐232Cのボードを増設すればよかった。でもそれ以上回線を増やすとなると、マルチCPUしかなかった。つまり、回線の数だけパソコンを並べ、ハードディスクを共有するわけです。でもこの方法だとお金がかかるだけじゃなくてメンテナンスも大変。日本航空の運営していた『JALNET』はたぶんUNIXマシンだと僕らは思っていた。最初から多回線だったので。けど、UNIXマシンなんて当時、何百万円もするものは僕ら素人にはとても手が出せなかった」(清成)

当時、無料の草の根ネットで回線数が多かったのは、「YAS‐NET」と、「ADD‐NET」。シスオペがお医者さんと資産家とで、ともにお金があり競争になっていた。

「僕らは『YAS‐NET』のシスオペと調布のコスモスシステム研究所という会社と共同で、1枚で4回線サポートする増設ボードを作ったんです。研究所の社長がYAS‐NETのアクティブメンバーだったので実現できたんです。シスオペの川内先生が金にあかせて無理難題を言ってくるので、『先生のさばおりにはかなわないや』ということで、その名も『さばおりボード』というのですが(笑い)」(清成)

さばおり、というのは、相撲の決まり手のひとつである。そのころ、多回線のホストとしては、朝日情報センターのコンセントレーターというシステムが有名だったがかなり高価だった。その後のBBSブームにおいて、多回線化の流れを加速させたのは、多回線をサポートする低価格のボードが登場したことがある。前出、「CANS」の横田も次のように証言する。

「ベルコーポレーションという会社の鈴木さんがNECの『98』で多回線が楽にできるボード『チャンネル‐4』を開発して売り出したんです。それが非常に作りがうまくて、それまで数十か所のBBSが1000個ぐらいにまで爆発的に増えたんです」

ライバル意識をもって競争していたのは、多回線化しない他のBBS間でも同じだった。回線数以外では、ホストのスピードが他と差をつけるポイントである。

「300bpsから始まって、『98』と『MS‐DOS』で日本語が使えるようになった時代は1200、2400bps。途中、4800bps。9600bpsのモデムなんてのは出たときには20数万円しました。まあ、やればやるほど貧乏になっていくんです。ホスト同士のライバル意識は、まあ暴走族みたいな感覚ですよ。少しでも体感速度が速くなるよう、夜も寝ないでプログラムを書き直したりね。もうコンテンツなんてどうでもいいの。当時パソコン通信やってるのなんて、みんなヘンなヤツで、普通の人なんていませんでしたから」(清成)

何か初期のモータースポーツを彷彿させる話である。

●ニフティ以前に北海道にあったインターネット!?

パソコン通信にお金がかかったのは、ホストの構築にだけではない。アクセスする側は電話代が馬鹿にならなかった。とくに地方のユーザーは、アメリカのネットワークにつなぐほどではないにしろ、国内のBBSにアクセスするのにも、かなりの電話代がかかるケースがあった。そしてなぜか、相対的に地方のほうがBBSの構築に熱心だった。理由のひとつとしては、商用ネットワークは大都市部を優先してアクセスポイントを設置したことがあるだろう。高い電話代を払って東京につなぐよりも、地元でホストを開いて、そこでコミュニケーションするほうが安上がりだからだ。

北海道も、そのように草の根BBSの活動が盛んだった地域だ。旭川、室蘭、釧路、小樽……と、84~85年ごろからホストが開局し始め、参加者も急増していた。

しかし、たとえば札幌から根室に電話をかけると、同じ北海道内でありながら3分400円近くもの遠距離通話料金をとられてしまうため、気軽にBBSを回ることができなかった。中学生がチャットで遊んだ結果、電話代が10万円近くなり、怒った親がシスオペにねじ込んできたというエピソードもあったらしい。

そういう状況のなか、道内のネットワーカーが一堂に集まるイベントが開催された。1986年8月に旭川市で開かれ100人に上る参加者が集まった「北海道パソコンネットワークフォーラム」である。そこでの大きなテーマはやはり「通信費」であった。

「電話回線料はユーザーの大きな負担になっており、NTTに対し早急な対策を求めたい。DDX‐TP(NTTのパケット通信網)の全国拡大はとくに急ぐべきであり、NTTは『DDXは地方から』をモットーにしてほしい。一般第2種電気通信事業者同士をつなぐ『公・専・公接続』(一般公衆回線と専用線を接続し、長距離の通信コストを下げる方法)の正規採用を急ぐべきである。同時にVENUS‐P料金の日米間格差の解消も必要である」(北海道パソコンネットワークフォーラム「宣言」より)

要求の採択だけではない。そこで発案されたのが、道内に点在するBBSのホスト同士がデータを交換してユーザーの通信コストを減らすという構想だ。各BBS共通の掲示板を設けて、そこには道内に広く知らせたい情報を書き込んだり読んだりができる。同時に電話代も軽減される。

この構想は、ファイルの転送方法をどうするかの検討を経て、その年の12月にさっそく開始された。最初の参加ネットは、「BBS‐MEDIA」(旭川)、「LUMB‐NET」(室蘭)、「O.M.C.」(小樽)、「THE NET」(札幌)、「ICLAND‐NET」(富良野)、「KURINET」(栗山)の6つ。

そのネットワーク連合体の名称は「北海道インターネット(略称HINT)」という。「ネットがその境界を超えて広くつながっていく」という意味でつけられた。期せずして名前は同じだが、現在のインターネットと直接の関係はない。しかし、その発想やメリットはインターネットや後に述べる「FIDOネット」と共通のものだ。

当時から小樽でBBS「O.M.C.」を主宰していた金子一成によれば、そのシステムはこうだ。

「最初は、1週間に1度フロッピーを郵便で回していって、各BBSのシスオペが自分の会議室にデータを書き込み、とやっていました。発言の日付けの順番に並べ直すのもシスオペの手作業。これは時間がかかってしまうので数か月で頓挫しました。

次に、電話代の安い夜間にシスオペが別のネットを回り、データをコピーする方法をとった。しかし、これも結局はシスオペによって1週間に1度しか更新しなかったりで、結局成功とはいえなかったかもしれません」

北海道インターネットはその後、センター局を設けるなどして約3年間運用され続けた。1989年ごろになると大手商用ネットのアクセスポイントも道内に行き渡ったため、その使命を終えたのである。

金には糸目をつけずに突っ走る、お金がもったいないのでいろいろ工夫する。この2つの正反対の発想が技術を向上させてきた。

●地域BBSとアスキーネットとの手動接続

北海道インターネットのように、地域内のBBS同士のファイル転送だけではなく、地方のBBSと東京の商用ネットとの接続を試みる動きも1986年ごろから始まっている。

大分のネット「コアラ(COARA)」は、アスキーネットと共同の掲示板を運営していた。それぞれのホストの中に「アスキーからコアラへ」「コアラからアスキーへ」という2つのコーナーを用意し、それぞれ相手に伝えたいメッセージを書き込む仕組みになっていた。長距離の電話料金を払わずに、直接全国の通信ユーザーとコミュニケーションできるとあって、コアラのメンバーと全国からアスキーネットにアクセスしてくる人たちとの間で活発なメッセージ交換がおこなわれた。この共同掲示板のデータを転送していたのは、コアラの東京特派員。毎日のデータ転送をなんと手動でおこなっていたという。

コアラと同様にアスキーネットに掲示板を持っていたのが名古屋最古のBBS「レジャーマップ」である。これもシスオペがアスキーネットとデータの転送を手動でアクセスして交換していた。

「レジャーマップの場合は、コアラのように地域興しの目的などはなく、パソコンの情報を手に入れたいだけのユーザーが多かったので、アスキーが全国にアクセスポイントを設置しだすと、共同掲示板の意味はなくなりました」

そう説明するのは、東海3県(愛知・岐阜・三重)のBBS電話帳『NETPAGE』を編集・発行している高木康光だ。

名古屋も草の根BBSの活動がとくに盛んだった地域のひとつだ。

後に全国に展開するNTT運営のBBSも名古屋が最初である。NTT名古屋支社内にあったBBS「TELEPUTE(テレピュート)」は、パソコンを使わなくても自分宛の電子メールや掲示板の内容を知ることができるシステム「V‐BBS」を持っていた。

「電話をかけると、音声ボードによってテキストを音声で聞くことができたのです。聞くだけで書き込みはできませんが、漢字も使えました。ただし、漢字は辞書読みになりますが。まだパソコンは大きくて重かった時代だったので、外出先の公衆電話からでもメールが確認できるとして重宝されました」(高木)

そして、1985年の名古屋には今のインターネットカフェの“はしり”ともいえる「パソコン通信喫茶」なる店が存在した。

「『CITY‐NET』というBBSが東京と名古屋にあったのですが、これらにアクセスできる端末を置いていたのが東京・渋谷の『シティロード』と名古屋・八事の『HISHA』です。オーナーは新しいもの好きな方でともにDJのいるおしゃれな雰囲気の店でした。DJの女の子がBBSに書き込んでアクセスを増やすといったこともやっていましたね」

店の企画に携わったメディアプランナーの北川喜英(取材時、エイプリル・コミュニケイションズ社長)の説明である。

そしてパソコン通信とラジオ放送のメディアミックスの“はしり”もこの北川の手によるものだ。

1986年に始まったCBCラジオの『つボイノリオのおしゃべりキーボード』という番組のために開設されたBBSの名は「DAGA‐YER‐NET(ダガヤーネット)」という。名古屋弁の「~だがや」からつけられたのはいうまでもない。

BBSではリクエストや番組への投稿をオンラインで受け付けていた。番組は週1回の放送だったが回線数は2回線でかなりビジーが多かったという。

「録音番組でしたので、放送中のリアルタイムなやりとりはありませんでしたが、リスナー同士がコミュニケーションしてオフ会もやったようです。パーソナリティーのつボイノリオさん(放送禁止ソング『金太の大冒険』で有名)も京都から週2~3回はアクセスして掲示板に書き込んでいました。『電話代が大変』といっていましたね」(北川)

●金太の大実験

パーソナリティーのつボイノリオは、電気通信事業法施行以前はパソコン通信の存在すら知らなかったという。

「パソコンは80年ぐらいから、初代の『PC‐8801』から使ってましたけど、パソコン通信自体はそれまで全然知らなかった。オンラインという概念がなかったんですね。アメリカの映画なんかで、FBIがオンラインで検索してるシーンを見たときも、あんな小さなパソコンのどこにそんな容量があるんだ!? と不思議でしたから。85年になって、初めてモデムとBBS電話帳を買ってきてやろうとしたんですが設定のトーンとパルスからとまどいましたね。自分のとこの電話がどっちだかわからない」

というつボイがそれまでパソコンで主にやっていたのはゲーム作り。リスナーと一緒にいろいろなアイデアを出しゲームにしていたという。

「ちょっと前に地下鉄サリンゲームなんかが問題になりましたけど、私はBASICのころから反社会的なゲームを作ってましたね。たとえば『エロ本買いゲーム』。これは家を抜け出してエロ本を自動販売機で買って、家に帰って”果てる”までの時間を競うゲームなんです。途中でPTAのオバチャンや警察官に見つかると説教されて時間が過ぎてしまうんです。警察に3回補導されたらゲームオーバー。あと、途中で不良に会ってしまうとお金を取られてしまうんですよ。家から持ち出す金額は自分で決められ、高いエロ本を買ってくるほど早く“果てる”ことができるんです。キーボードの“し”と“こ”のキーをすばやく交互にたたくんですが(笑い)、高いエロ本だと、あまり速くたたかなくてもいいわけです。だけどお金をたくさん持っていけば不良に取られたときの出直しがきかない」(つボイ)

あまりにバカバカしいが、男ならちょっとやってみたいゲームである。

しかし、まだつボイがパソコン通信の存在を知らない1983年ごろ、今考えるとデータ通信史に残してもいいぐらいの偉業を彼は果たしている。それは、KBS京都の深夜番組『ハイヤング京都』において、パソコンのデータを(おそらく)初めてAMラジオを通じて放送するという実験だ。

「この番組ではなんでも実験的にいろいろやってたんですよ。通販で売られていた

“蚊がよってこない”という機械の音を放送中にずっと流して、リスナーが蚊に刺されずにすむか、とか。パソコンのデータを流したのは、まだ『PC‐8801』でBASICのゲームを作り始めてすぐのころ。BASICの基本構文を使って『じゃんけんゲーム』というのを作ったんです。まだカセットからデータを読み込んでいた時代で、そのときもピーピー音がするもんですから、これを番組で流してみた。『カセットに録音して、みんなで遊んでね』といって。時間にして1分半から2分ぐらいですかね。そうしたら、明くる週にレポートが、『よく動きました』というのやら『構造化プログラムにすればもっと短く作れる』なんてプログラム自体に対する指摘までがきました。全部で10人ぐらいは動いたみたいですね」(つボイ)

さらには、リスナーがカセットテープで送ってきたゲームプログラムも放送で流したという。電話回線を使ったパソコン通信さえ、ほとんど知られていなかった時代に、電波でプログラムを配信し、さらに成功していたというのだから驚く。

人間の想像力は持っている技術のレベルとは関係なく発揮されるという典型といえよう。

また、つボイは何人かのリスナーと協力して手書きのフォントを開発したこともある。つボイ本人の汚い字で書かれた『乱筆くん』、普通の楷書体『ていねいくん』、当時流行っていた丸文字の『まるみちゃん』の3つ。それらは、86年に3セット1万円で販売され(発売元は「つボイノリオ商店」、流通はソフトバンク)、アスキーの「LOGIN」で賞をも獲得した。

「リスナーのハガキの中から典型的な丸文字や、やたらに丁寧な文字を書いてくる子を選んで、第1水準、第2水準全部書いてもらったんです。それをスキャナーに取り込んで、修正して作りました。

売り上げは全部で300万円ぐらいあったんですが、事務所や機材を借りたお金やバイト代、広告費で500万円かかってるんで赤字ですわ」(つボイ)

しかし、12年も前に、つボイはなぜ手書きフォントなど 作ろうと思ったのか。

「手書きの文字を印刷したかったんです。そのころは和田アキ子がワープロのCMで『手書きなんて古い古い』とやってた時代だったんですが、科学が発達すればするほど人間に近くなる、というのが私の持論なんです」(つボイ)

第6章 パソコン通信文化論

●分かち書きによるメッセージ

BBSの本当に初期のパイオニアたちは、純粋に技術的な問題をクリアするところからスタートした。プログラムの開発、ホストシステムの構築、電話回線、音響カプラーの問題……。それらが徐々に解決していき、アマチュアにもパソコン通信ができるということが一般のパソコンユーザーに見えてくる。BBSにアクセスするユーザーが増えるにしたがって、そこに独自の文化が生まれていった。もしくは日本なら日本の文化がパソコン通信に与えた影響もある。この章ではパソコン通信を、文化面、精神面の視点でもって振り返ってみる。

「マイニチホウソウ サマ。コトシ ハ グリコ デ オオサカ ハ タイヘン デスネ。オカゲデ コノ ヨウナ ワカチガキ ヲ オボエル コトガ デキマシタ」

84年10月にスタートした「PCW BBS」への最初の書き込みは、大阪・毎日放送のスタッフからだった。BBSサイドのスタッフがこれに応えたのが、この一文だ。まだ漢字が使えないマシンが多かった時代、パソコン通信ではこうした半角カタカナによる「分かち書き」でのやりとりがおこなわれていた。分かち書きとは、このように語や文節の間に空白を入れる書き方である。

このメッセージにもあるように、当時世間を騒がせていたグリコ・森永事件の「かい人21面相」が送りつけてきた脅迫文は、和文タイプで作成された分かち書きだった。この特異な文章が生まれたのは、和文タイプに今のワープロのようにカナを漢字に変換する機能がなかったことも理由にちがいない。これは、テクノロジーが文章という文化に影響を及ぼしていた一例とはいえないだろうか。

グリコ・森永事件の犯人とされる「キツネ目の男」

PCW BBSは、パソコン誌『パソコンワールド』(PCワールド・ジャパン発行)の創刊1周年を記念して実験運用された。利用はもちろん無料。氏名、電話番号を登録することにより、電子メールの利用もできた。ホストマシンは『PC‐9801F』。これに(そのころとしては)大容量の10MB(メガバイト)ハードディスクを接続し、回線数は4回線(通信速度300bps)をサポート。24時間連続運転のシステムだった。『PC‐9801』自体は、漢字の使えるマシンであるが、あらゆるマシンとの交信を可能にするために、基本的に半角カタカナ(もしくはアルファベット)での書き込みがルールとなっていた。

「パソコンCQメイトの呼びかけ」と題された『パソコンワールド』の告知記事には、「おそらく日本で行われているどのBBSシステムより大きな実験となります。いつも回線が塞がりっぱなしということはないはずです」と自信が表れていた。

「ところが、ふたを開けてみると、開始前に予測していた1日100アクセスをはるかに超え、初日に300件、翌日からは毎日400件にものぼりました。しかも、カプラーを持っている読者は少なかったですから、秋葉原でこの翌日から大騒ぎになったんですよ。それまで埃をかぶっていたカプラーがあっという間になくなっちゃった」

当時『パソコンワールド』編集長だった魚岸勝治(『PC WAVE』編集長)はこう振り返る。最終的に、IDを発行したアクティブのメンバーが約260人。ROM(発言せず読むだけの人。Read Only Member)はその5~6倍はいただろうという。

当然、これだけの数が殺到するものだから、さすがの4回線もいつもパンク状態であった。

「4回線のうち、開始直後から1回線が常時つながっているんですよ。それで、調べてみると秋葉原のあるショップからだということがわかった。要するに、お店でお客さんにそれを見せてデモをやっていたわけ。それはかなわないわね」(魚岸)

音響カプラーやパソコン通信を説明するための格好のシステムだったわけだ。この雑誌を見てパソコン通信に初めて挑戦する読者は多く、当然ほとんどの人はすんなりとはアクセスできない。問い合わせの電話は編集部にかかってくる。

「編集部のやってることは、まるで『子ども電話相談室』でしたよ。雑誌に書いているとおりやったけどうまくいかない、という人相手に、『同じシステムですから、同じことをやりましょう。全部電源を落としてくださいね。じゃ、立ち上げますよ。次に、カプラーの電源を入れてください』というと、『カプラーって電源が必要なんですか?』とか、そういう感じで。それで成功すると、また電話をかけてくるんですよ。『うわっ、つながりました』って」(魚岸)

気持ちはわからないでもない。しかし冷静に考えれば、BBSにつながったのだから掲示板上でメッセージを書いて報告できることではある。

「今では当たり前のことなんだけど、パソコンには通信機の側面があるわけでしょう。でも日本の場合は、ゲーム中心にでき上がったマーケットだったこともあり、通信機であるという側面が抜け落ちた形でパソコン文化が成り立っちゃったんです。だから、パソコンと電話線で通信ができるというのは、当時は非常なカルチャーショックだったのです」(魚岸)

『アップルII』が最初から通信をサポートしていたように、アメリカのパソコンムーブメントにおいては、データ通信は最初からテーマのひとつだった。だから、パソコンの登場とほぼ同時に、PCハッカーはBBSを、UNIXハッカーはインターネットを、それぞれ発展させていく。

しかし日本では、マーケットや法律の規制のために通信分野のPCハッカーが育ちにくかった。BBSでは完全にアメリカに後れをとったのである。

「日本の場合、パソコンユーザーよりも、大学の大型計算機センターに接続できる人たちが、通信にアクティブなユーザー層だったんですよ。日本のパソコン通信の黎明期においては、UNIXユーザーの役割というのも大きかったような気がします」(魚岸)

PCW BBSにアクセスしてきたマシンは、8ビット、16ビット合わせて計60機種にのぼった。通信童貞をちゃちなマイコンで捧げたものが多かった反面、大型コンピュータからのアクセスもあった。

「なんと九段の科学技術館のメインフレームマシン『HITAC240B』からのアクセスがあった。そこの技術者が『パソコンでも通信できるんですね』とメールを残してくれたんですが、こちらもびっくりしましたね」(魚岸)

当時の汎用機ユーザーにしても、パソコンで通信できることが驚きだったのだ。

開始早々は、書き込んだメッセージが消えてしまうなど技術的なトラブルもあったが、多くのユーザーはPCW BBSを通じて新たなパソコン仲間と知りあったり、技術的な情報を交換しあうなどの有意義なやりとりをおこなったりした。

そのひとつが、当時新しく出た日本語文字コード「シフトJIS」の実験である。PCW BBSでは、さまざまな機種でアクセスされることを前提に、漢字や全角文字を使わないように決められていたが、この新しい文字コードがどれだけの機種で読むことができるのか、それを試してみようという動きがユーザーの中から起こってきたのである。

「この実験をやっている最中に、見えない文字が出てきて、その上に、『以下の文章を読めた人は連絡ください』と書いているんです。要するにシフトJISの実験を勝手に始めたのね。そうすると、そのうちにだんだん気がついてきて、これは漢字なんだと。それで、読めました、読めましたと。アクセスしていた約60機種すべてのマシンがシフトJISで問題なく使えるとわかったんです」(魚岸)

またこの実験の最中に、同じBBSでもアマチュア無線による「RBBS」が、ユーザーによって立ち上げられる。その報告は掲示板に報告された。

RBBSとは、無線機とパソコンをつなぎ、電波を通してアクセスする電子掲示板システムである。小田原マイコンクラブの例のように、アマチュア無線ユーザーによって刺激を受けたパソコン通信が、今度はアマチュア無線へと影響を与えたのだ。

PCW BBSの管理・運営をおこなったのは、システムを構築した朝日情報センターと編集部。編集部のスタッフは、編集作業の合間に、システムをメンテナンスしたり、ユーザーからのメッセージに返事を書いたりしていた。

「いやあ、大変だったのはクリスマスでしたね。少なくともIDを発行した260人には、クリスマスメッセージを出したいということで、1件1件送ったんですよ。今みたいに複数のアドレスにメールを送信できる通信ソフトがない時代だったから、朝までかかりました」(魚岸)

当時の通信記録の一部は、『パソコンワールド』本誌に収録されている。やはりパソコンやBBSのシステムに関する話題が多いが、なかには編集部の、

「天皇賞の勝ち馬を教えてください。儲けてハードディスクを買うのです」

という”お願い”に応えて、レースが終わった時間に、

「天皇賞の勝ち馬は、ミスターシービーです。配当金は、“7―8・1790円”です。ハードディスク、買えるといいですね」

と書き込まれるなどといった、とぼけたやりとりもあった。

そして、すでにこのころから、現在のネットと同様のトラブル、伝言板でのバトルも起こりつつあった。

「最初はみんな珍しいので、おとなしく伝言板に参加していたんだけど、そこで“空中戦”が始まるんです。理由はだいたい、技術的な話をやりとりしている間に、だんだん激化してくる。暗いですね〜。すると野次馬に来るROMは増えるんだけど、だんだん『ああ、こういうメディアなのか』と気がつく大人も出てくるわけです。そうすると、伝言板で気の合う人たちだけでメールを使うようになる。メールでは、通信ソフトを作りましょうとか、地元でBBSをやりましょうといった建設的なコミュニケーションが多かったです」(魚岸)

ここでのメールのやりとりがきっかけとなって、有名なパソコン通信ソフト「まいと〜く」が誕生した。

「結局、匿名のよさと、匿名であればあるほど、匿名を許す社会というのは、そこに参加する人たち一人一人がふところ深くないと無理なんだということが、そこでわかりました」(魚岸)

現在のインターネットでも、状況はあまり変わらないのではないだろうか。しかし、たとえば経済の自由化によってもたらされる活性化が、犯罪などのデメリットより歓迎されることが多いように、実験の成果はそれよりもはるかに大きかった。

「手ごたえはありましたね。これは自分たちの作っているパソコン雑誌よりもおもしろいと。なぜなら、現在目の前にあるユーザーが抱えている問題がリアルタイムに出てくるし、リアルタイムに解決しちゃうのね。雑誌で問題を解決するとなると、3か月や4か月はかかっちゃうでしょう。そういう面で、パソコン通信の威力というのはよくわかりましたよ。大きな問題があっても、それを解決した人は一夜にしてヒーローになりますしね」(魚岸)

●PCW BBSを3か月で打ち切った理由

大盛況のPCW BBSであったが、実験期間は最初に告知されたときから2か月間と決められていた。しかし、アクセスしていたユーザーがこれを許すはずはない。終了予定の日が近づくにつれ、伝言板上で存続を求める意見が相次いだ。たとえばこういうメッセージがアップされた。

「みなさんにお願いします。せっかく始めたこのPCW BBS。12月でなくなるのは惜しいとは思いませんか? せっかく始まった“Communicationの輪”をなくしてしまうのは非常に残念だと思いませんか? そこで、みなさんに提案があります。みんなPCWに圧力をかけましょう! ただし、PCWも公共性のあるマスコミとはいえ一企業です。設備投資や維持費にお金がかかると思います。そこで、いくらぐらいの入会金と月額ならば参加しますか? みなさんの回答をぜひ掲示板にお寄せください」

この後、ユーザー同士の意見交換では、入会金500円、月額300円というところに落ちついたようだ。

ユーザーの要望があまりに強かったため、翌年の1月31日まで延長したが、これは「PCW BBSをどのような形態で存続させるか」についての公開討議のためであった。

PCW BBSを打ち切るにあたっては、単に金銭面やメンテナンスの理由だけではなく、魚岸のパソコン通信に対する、ある見識があった。

「たとえ小規模であっても、こういう便宜的な仕組みがあって、そこにみんながアクセスして満足する。僕はそれがいちばん嫌だったんですよ。パソコンユーザーが既成のネットワークにぶら下がり、ピラミッド構造を作ってしまうことは警戒すべきことと考えていたんです。だから、『このパソコンホストを見ても、えらく簡便なものでしょう。自ら草の根BBSを作りなさい』という呼びかけをして、打ち切りました」(魚岸)

将来、情報を寡占化するおそれのある既成のネットワークではなく、自ら情報をコントロールできるパーソナルなBBS作りを魚岸は提唱したのである。

「読者はわかってくれましたよ、ビンビンとね。うちが実験システムをずっと維持し続けるのはよくないことだということも、最後にはみんな理解してくれました」(魚岸)

その結果、1985年初めからBBSのホスト局が全国で運営され始めた。『パソコンワールド』の読者欄には毎号のように「ホスト局開設しました」という報告が掲載される。そして魚岸の予想どおり、全国で10程度だったBBSは、1年後に100ステーションになっていた。この潮流は、大手パソコン通信サービスの開業以降も、止まることはなかったのである。

●低価格モデム提案のためのモデムメーカー行脚

みずから草の根BBSを作ることを読者に勧めた手前、魚岸はこの実験の後ある行動に出る。

「僕は僕自身の後始末の仕方として、モデムメーカーに、ぜひ安いモデムをパソコンユーザー用に作ってくれと話に行ったんですよ。業務用のモデムを作っていたところが僕は最短距離だと思って、田村電機やエプソン、パラダイン、沖電気、モトローラ……。全部で11社訪ねていきました」

BBSを立ち上げるには、自動着信できるモデムが必要だが、当時は一般ユーザー向けのモデムなど存在しなかった。魚岸は最低1200bpsのモデムが必要だと考えていた。ところが1200bpsのモデムは非常に高価で、しかも通信方式は「半二重」で、パソコン通信には使いにくいものだった。

「テキストを送るだけであれば、まだそのころはそれほど大きなプログラムもなかったですから、300bpsもあれば十分なんです。ところが、日本の通信の場合は、日本に特化した文化として、画像を送るのがテーマになると気がついたんです。日本人は、グラフィックが好きですからね」(魚岸)

1200bpsで全二重、さらに米国で大きなシェアを占めるヘイズ社の規格「ヘイズコンパチ」(ATコマンドを発給できる)モデム。今では通信速度をのぞいて標準のスペックだが、魚岸がこれを各メーカーに提案したところ……。

「馬鹿にされましてね。まず、『あなたはご存じないでしょうけれども、300は全二重、1200は半二重。そういうふうに国際規格で決まっているんですよ』と逆に教え諭された。たしかに汎用機などの業種端末ではそれでよかったんですけど、メーカーの技術者たちには、パソコン通信がこれだけ一般化するという頭はまったくなかった。銀行とか、政府、大学のセンターで商売をやることしか考えていなかったんです。アメリカのパソコン通信ではすでにスタンダードとなっている、CCITTの『V22bis』などは日本のメーカーの担当者たちは知らなかった。なおかつ、アメリカのパソコン通信でヘイズコンパチのスマートモデムで、しかも2400全二重というカルチャーが起き上がっているということすらわからなかった」(魚岸)

アメリカのパソコン通信におけるデファクトスタンダード(事実上の標準規格)。これに対する認識が日本のメーカーは甘かったのだ。1984年ごろから日本で売られたモデム電話の規格は1200bpsが半二重だった。そのため多くのBBSやVENUS‐Pには300bpsでしか接続できなかったのだ。

そして、モデム電話ではなく単体のモデム(300全二重、1200半二重)を発売したばかりのメーカーへも訪ねていった。

「技術者が出てきて、やっぱり怒られました。ATコマンドをどうこう、そんなものは邪道だというんです。しかも、これからの本命は郵政プロトコルである『JUST‐PC方式』になる、と」(魚岸)

「JUST‐PC方式」とは、郵政省が推奨したパソコン通信の通信方式で、2400/4800bps半二重。それまでのBBSやVENUS‐P、アメリカのネットワークなどとの互換性はなく、そのため、NECやNTTが推進したにもかかわらず一般に普及することはなかった。

「BBSのホスト局によっては、1200半二重の実験をやったところもありましたが、すぐ終わっちゃいました。というのは、この後、秋葉原で目端のきく人たちが台湾製のヘイズコンパチのモデム、当然1200全二重のものを安くどんどん入れ始めて、BBSを作ろうとしていた人はそれを買っていきましたから」(魚岸)

もちろん、これらのモデムは郵政省の認可を経ていない違法なシロモノだ。しかし、日本のユーザーは、お上の決めた“次世代”のプロトコルより、実際に今使える、アメリカでデファクトスタンダードとされている通信規格を選択したのである。

そして、魚岸のいうとおり、ヘイズコンパチのモデムが主流になるとわかると、国内の各メーカーは魚岸との会話を忘れたかのように、一斉に対応モデムを発売し始める。

●カウンターカルチャーとパソ通のあやしい関係

パーソナルコンピュータはもともとアメリカでカウンターカルチャーとして誕生した。それに相対する、体制側・権力の象徴は、IBMに代表されるメインフレームマシンであった。しかし、パソコン通信には、それら体制側と因縁浅からぬ関係がある、と魚岸は指摘する。

「反戦運動と一緒にいわゆるマイクロコンピュータのムーブメントが立ち上がって、大学に戻らない、企業にも戻らない。アップルのジョブズやウォズニアックなんかはそうだよね。サンフランシスコでみんな遊んでいたんですね。“マイクローズ”と呼びならわしたおもちゃみたいなマイクロコンピュータでいろいろ遊び出したんだけれども、結局、メインフレームでできることをやってみようというところしかいかないんだよね。データ通信にしても、もともとメインフレームの得意な分野であったゆえに、マイクロコンピュータのムーブメントのテーマのひとつだった。僕は、そういうちょっといびつな背景があったような気がしますね」

カウンターカルチャーを標榜しつつも結局はメインフレームの真似事をしてしまったことを、魚岸は“いびつ”と評する。

「あともうひとつ。アメリカでパソコン通信がだれもが不自由なく、いわゆるマイクロコンピュータとパソコン通信で当たり前のようにつながった文化になった背景は、やっぱりベトナム戦争なんですよ。当時、無線で通信する非常に簡便なテレタイプを兵隊全員に配っていましたから、帰還兵はキーボードを使った通信にすぐになじむことができたんです」

実際、どの程度の因果関係があったかは不明だが、ベトナム戦争とIBMのおかげで、アメリカのカウンターカルチャーが育ったという話はおもしろい。

インターネットとARPANETの例を持ち出すまでもなく、軍事と通信のかかわりは深い。

「日本のアマチュア無線の歴史は、昭和23年から始まりますけど、これは電波行政が進駐軍から日本に返されたときに、電波の民主化といって、GHQ(連合軍総司令部)が電波を民間に開放するという意味で、ハムを抱き合わせで戻したんです。それまで、お上が管理する電波を個人が自由に利用するという歴史は日本にはなかった。つねに軍事と電波がつながってきていましたから」(魚岸)

そして秋葉原の街も、昭和23年に、進駐軍放出の通信機をばらしてパーツを屋台に載せて売り始めたところから始まった。

ところが、これが電話となると、まるで反対のことをマッカーサーはおこなっている。戦後、逓信省から郵便事業を分離すると同時に、電話事業の国営化を維持するよう指示したのはマッカーサーである。GHQの一部や当時の首相、吉田茂までもが民営論者だったにもかかわらず、民営化はおろか公社案までもつぶされたのは、進駐軍が電話回線の軍事利用に制約を受けないために、日本政府に命じれば何でも通じる国営のほうが、都合がよかったことが理由だとみられている。

マッカーサーがアマチュア無線を日本人に開放し、一方では結果的にパソコン通信の誕生を阻害していた。現在、日本のハム人口は140万局でダントツの世界一だ(取材時)。もし、無線と電話回線に対する政策が逆であったならば、日本はパソコン通信の分野で世界一だったかもしれない。

話を戻そう。

魚岸によると、パソコンをネットワークに接続しようとするムーブメント――つまりパソコン通信――は、結果的にメインフレームを補完してしまったのだという。

「IBMに代表される汎用コンピュータ。それに対するカウンターカルチャーとしての運動が、IBMが単体ではなしえなかったネットワークにみずからぶら下がるようなことまで、パソコンが始めてしまったわけです。結局、パソコン通信はカウンターカルチャーとしての色彩を帯びつつも、自分たちのいちばん嫌いなメインフレームの文化を補完してしまった。お釈迦様の手のひらで遊んでいた。そのため、有効な組織論と運動論を生み出すことができなかった。僕はそういうふうにとらえています」(魚岸)

つまり、カウンターカルチャーであったはずのパソコンが、通信によって巨大なネットワークに組み込まれる。そういう危惧が魚岸の心の中で生まれていた。

PCW BBSを終了し、草の根BBSを自ら作るよう読者を説得したのもその危惧があってのことである。

●ロックを聴きながら作られた日本初のPDS

しかし、パソコン通信の生み出した文化には意味がなかったのか、といえば、そうではない。アマチュアの手による草の根BBS、無料で公開されるプログラム、PDS――今でいうフリーソフト――の文化などが生まれた。

1985年当時、日本IBMで大型汎用機の生産計画を担当し、後に『ThinkPad』シリーズの開発を率いた竹村譲は、地元で「帝塚山マイコンクラブ」を主宰していた。彼がクラブのホストを開くにあたって、友人の萩原茂樹と作ったプログラムこそが、公に月刊雑誌で公開・ディスク配布された日本初のPDSであった。

「最初は、みんな『ComCom』とか入っていたんですよ。『ComCom』というのは、もうつぶれちゃったんですけれども、大阪にあったショップで、会員になれば電話モデムが安く買えたんです。それでみんな会員になったんですよ。

しかし入ったはいいけど、あまり大したことなくて、しかも4回線ぐらいのシステムでいつもビジーだったんです。それなら自分らで作ったほうがいいじゃないか、ということで萩原とホストのプログラムを作り始めたんです」(竹村)

これがBBS設立のきっかけだった。

「テストは僕と一緒に萩原がやりました。だいたい夜の11時ぐらいから始めるんです。家の電話だから一日中占有したら怒られるわけです。彼は滋賀県に住んでいるので、大阪と滋賀の間で交互にアクセスして。じゃ、次はおまえがホストになってくれよ、僕がアクセスするから、とかね。そのたびに電話せにゃいかんわけですよ。テストの最中によもやま話になったりもして。電話代はその間、月に2万円から3万円近くかかってました」(竹村)

6月から2か月間、クラブのメンバー6人はプログラムに打ち込んだ。竹村は、当時の流行である絞り染めのTシャツにジーンズというラフな格好で、好きな音楽(クリームなど)を聴きながら、プログラムを書いていたという。

「佳境に入ったときは、僕と萩原は会社を休んで、有給を1週間とって、家で作業してました」(竹村)

何が彼らをそこまで駆り立てたのか。日本のホストプログラムのスタンダードを作るという意気込みでもあったのだろうか。

「そんな大それたことは考えてなかったですよ。もともとが自分たちの身内だけで連絡できればいい留守番BBSのためでしたから。力が入ったのは、アメリカのプログラムのリード・ミー・ドック(マニュアル)を見ていて驚いたからです。解説がすごく多くて、初めての人でも読んですぐわかるように書かれている。アメリカ人がここまでやっているのに、日本で出すのに生半可なものを出したら、馬鹿にされると。あと嫌だったのは、やっぱり無料だからあまり気合が入ってないといわれること。だから、こうなったら、意地でも、マニュアルも絶対にわかるように、まじめに手を抜かずに書こうと思いました」(竹村)

かつて体制側の象徴(もちろん、いい意味ではない)のようにいわれていたIBMの、しかもメインフレームの担当の社員が、2人して会社を休んでフリーソフトを作っていた! ステレオタイプは、本当にあてにならないものだ。

しかも、もとはといえば、BBSを発明したワード・クリスチャンセン自身がIBMのエンジニアである。

「僕はたまたま、これを知らなかったんですよ。うちの社員でそういうのがいるというのは、後で知ったんです。本当かなと思って社内の電話帳を調べたら、これが本当にいるんですよね。それで、ワード・クリスチャンセンなんかに、こういうのはフリーだから美しい、フリーだから意味があるということを教わった。通信ソフトは言論の自由を実現するツールだから、使いやすいようにしないといけない。もし、人が自分でやりたいと思ったときに、どのパソコンでもアクセスできないといけない、と。だから僕らは、アクセスする側のソフトも機種ごとに何本か入れたんですよ。それに対するマニュアルもすべて書いたので、死ぬぐらい大変でしたよ。みんな自分が好きでやっていたわけですから。そのころパソコン通信をやった人間で、これで儲けてやろうなんて考えたやつはいなかったと思いますよ」(竹村)

そして『日経バイト』誌から日本のフリーウエアとして配布しないかという打診がなされ、竹村は「もともと、みんなにやってもらうために作ったわけで、ぜひ使ってください」と快諾する。

「たとえば、僕たちがこれを売ったとしても、たぶん10人にしかならなかった。1人1万円として10万円。そんなものをもらうよりも、潔く全部タダで、すっきりやったほうがいい。このソフト自身は、まだ一部BASIC、一部マシン語というような中途半端なものですよ。そういう製品なんですけれども、当時、フリーウエアでホストプログラムを配っているところがなかったんで、結構あっちこっちに使っていただきましたね」(竹村)

そのホストプログラムは、あらかじめ公開するために作られただけあって、新たにホストを始めるユーザーにとって大変使いやすいソフトだった。たとえば、ホストの名前、メンバーリスト、オープニングメッセージなどはサンプルがあらかじめ入っており、テキストエディターで直すだけで簡単にカスタマイズできるようになっていた。

そこには、PDSとして出す限りは、いろいろな人がすぐに使えるものをという思想が込められていた。

●BBS間の転送メール「FIDOネット」の実験

85年、86年を境に、まさに雨後の竹の子状態で、商用ネットやいわゆる草の根BBSが全国各地に開局する。比例して増えるアクセスする側のユーザーは、ひとつのホストでは飽きたらず、多くのBBSを開拓するようになる。たとえばニフティに入りたてのユーザーがとりあえずいろいろなフォーラムに入ってみるように、ネットワーカーたちはさまざまなBBSに入りそれぞれの雰囲気を楽しんだのだ。気に入ったBBSを複数掛け持ちするユーザーも相当な数がいた。

そこで問題となってきたのが、異なるホスト間でのメールのやりとりだ。あちこちのBBSに友達ができても、メールの送受信はひとつにまとめておきたい、と考えるのが当然の成りゆきだ。

今でこそ、インターネットを経由して、異なったパソコン通信の間で電子メールを送り合うことができる。しかし、インターネットなどない時代、、商用ネットの間でさえメールの交換は不可能だった。ところが彼の地、アメリカでは、異なるBBS同士でメッセージやメールのやりとりを可能にする「FIDO(ファイド)ネット」というシステムが大人気となっていた。このシステムを1984年に作りだしたのは、サンフランシスコに在住するソフトウエア技師、トム・ジェニングスである。

FIDOネットでは、参加しているホストが定期的に、自分のところにきたメールを、電話線で隣のホストに送り、バケツリレー的に目的のアドレスまでメールが送られる。全米では、このシステムで、約千数百台のホストがつながっていた。しかも、データの転送にかかる費用を発信者に請求するシステムをも備え、非常に実用的であった。

「僕たちもやっぱり、パソコン通信とはいえども、クローズドだというのはわかっていたんですよ。地域地域でね。それを連携するのがないというのがいちばん気になったんですね。たとえば、僕の友達が僕にメールを送るために『ComCom』に入れというのは理不尽ですよね。いわば、彼は違うネットに入っていても、飛んでくるべきだという理解があったわけですよ」(竹村)

このFIDOネットを日本で実験したのも、帝塚山マイコンクラブを中心とした竹村らのグループだった。

「日本版FIDOネット」は、滋賀県の八日市と野洲、京都、大阪の千里ヶ丘、帝塚山の5か所で実験が開始された。転送するメールは、今のインターネットメールの「@」のかわりに「/(スラッシュ)」が使われ、ユーザー名とステーション名を区切っていた。この宛先を指定することによって、別のホストのユーザーにもメールを出すことができたのだ。もちろん、データの転送は時間をおいて電話をかけあうので、到着までに時間がかかることもあった。

この実験は、数か月間続けられ、終了した。

「実験だけで終わらせてしまったのは僕らの失敗ですね。いずれ、それはインターネットに置きかえられてしまったとしても、もうちょっとやっていれば、おもしろかったなと後悔しています」(竹村)

●日本のBBSは“おらが大将”型多回線志向

実は、FIDOネットの実験は、ほかにもいくつかおこなわれていたらしいが、同じように実用化はされなかった。FIDOネットが日本のBBSで広がらなかった原因は国民性、文化の違いにある。そう語るのは、落合正幸(取材時、ニフティサーブ「全国BBSフォーラム=FBBS」シスオペ)だ。

「日本のBBSは、自戒の念を込めていえば“おらが大将”“俺のネット”的な意識が強いんです。しかも、日本はどちらかというと縦割り社会だから。本当に小さな地域や組織の中では連帯はあるのだけれど、それ以外ではない。そういう意味では日本人というのは個人主義なのかもしれない。だから日本のBBSは、多くのユーザーを確保できるように多回線志向になっていったわけ。

ユーザーがアクセスしてきてもつながらないと、『ここはいつ来てもつながらない』なんて苦情をいわれてしまう。そうすると、必然的に多回線にしていかないといけなくなるのです。さらに、回線数だけでなく、『通信速度が遅い』とかいわれるとそれも上げなきゃいけないでしょう。通信速度を上げるとマシンの負担は大きくなるわけで、マシンも買い換えなきゃいけない。シスオペの負担がどんどん増えていくわけです」(落合)

92~93年ごろにはユーザーのシスオペに対する要求はさらに激しくなり、シスオペが自分のマシンも見たくなくなる、アクセスしたくなくなる、ホストをやめたくなる「シスオペ病」(落合が命名)なる現象まで起こる。

「会員の登録が遅い、とか、時代は2400のMNP5(エラー訂正の規格)なのにここはまだ4だ、とかいわれて、最初はそういうのに対して一生懸命で、小遣いを削ってモデムをつけようかとかってやっているシスオペも、だんだんきりがなくなってくるわけ。そうすると、『俺は何のためにやっているんだ。俺はおまえらの下僕じゃねえ』とキレてしまう。僕はそれをFBBSに書いたの。そうしたら、『僕もそうだ』『僕もシスオペ病です』ってものすごい反響だった。

川崎にそれでネットをやめた人がいたんで、電話をしてみたわけ。そうしたら、『ホストを閉じた次の日から、もう朝の空のすがすがしさたるやない。すべての自分のしがらみも放り捨てて、このすがる会員たちをざあっと脱ぎ捨て、爽快です』って。

それに比べると、アメリカ人は合理的なんでしょう。自分で多回線を保持するには費用もメンテナンスも大変なわけだから、平等に横につながっていくという考えになる。要するに網の目につながればいいという考え方。まったく発想が、文化が違う。だから、インターネットなんかが広まったのは、アメリカなんかはそこがベースでしょう。もともとリンクしていくという考えがあるからだと思いますよ」(落合)

たしかに、日本でインターネットが普及したのも、リンク自体の観念や海外とのコミュニケーションが注目されたというよりも、「世界の情報が見られる」「情報発信ができる=自分のホームページが持てる」などの理由が大きい。多くの個人ページに掲示板やチャットコーナーが設置されているのも特徴的だ。しかも日本にはリンク禁止のページも多い(多かった)。インターネットの使い方にも、落合のいう“おらが大将”的なところが表れていたといえよう。また、「ホストをやっている人間は、まずコミュニケーションが好きだし。それと、そういう場を提供してあげることに対して、意気に感じているわけですよ」と落合がいうように、日本のBBSではシスオペに多大な負担がかかっていたことを、別の視点でとらえるならば、太っ腹でお人好しといえなくもない。

これらパソコン通信の文化の違いが、アメリカのように横のつながりが日本では作られることがなかった原因だと落合は分析する。

「FIDOネットは、日本の中にリンクの思想を持ち込んだんだけど、もともと土壌が違うものだから、広めようとする人は自分たちがフランシスコ・ザビエルみたいにならざるをえないわけですよ。まず、自分たちとリンク組まないかと説得しなきゃなんない。そうなるとコミュニケーションというよりも、ネットワークというのはお互いに手と手を取り合わねばならないんだということを説くわけですね。

もちろん、俺たちはそれ自体は理解はするんだけれども、かといって、そういう人たちと組む気にもならないんです。これは要するに、俺たちが日本人的だから。自分のところの地域や趣味のコミュニケーションを求めているわけだから、別に組まんでもいいよと、そうなっちゃう」(落合)

この日米の文化の違いはパソコン通信以外(たとえば政治、行政)に当てはめても非常にわかりやすい。たしかに、日本では原理原則よりも限られた共同体内のコミュニケーションが重視される傾向がある。

学生運動を経験した落合によれば、それは反体制運動自体にも表れているという。

「日本の運動というのは、大衆的に広がるのではなく、どんどん先鋭化、過激化していく傾向があったでしょう。その間に、より大衆的な思想を持った人は落ちこぼれていくわけですよ。たとえば、『おまえは、次の何月何日のあれの闘いに参加しろ』となったとき、自分はお母さんとどこかに行かなきゃならないとか、そういう生活上の問題と思想的な問題との間で葛藤が生じるわけです。当然、闘いのほうへ参加しないと、要するに自己変革というか、追及されていく。そこに来ないと『なんで同じ場所にいないんだ、あいつは』というところで評価が決まってしまう。このへんは非常に日本的だよね」(落合)

ある時刻にある場所にある目的のもとに集まらなきゃいけない。これは、アクセスする時間や場所は問わないというBBSとはまったく逆の発想ともいえる。

「だから、僕なんかはそれが本当に嫌になって、大学の最後のころは組織的なしがらみとは縁を切ったけどね。それがきっかけで、自分を解放できて、コンピュータとかにも目がいくようになったわけだけど」(落合)

それはともかく、初期のBBSには、いい意味で先鋭的な人がかかわっていた。

「最初のころのユーザーは、先進的な人たち、自分自身が情報の提供者であり、なおかついろいろな情報の中から、良い情報を選びたいという願望が強い人たちだった。だから、ギブ・アンド・テイクというのが当時はBBSの中のルールになっていた。でも僕は、それは嫌いなんですよ。別にいいじゃないの、テイク・アンド・テイクでもいいし。いろいろな人がいていい。多様性を認めるということを前提にしようという考え方でずっとやってきた」(落合)

多様化。それぞれが独自のスタンスでやっていくという意味でいえば、日本の草の根BBSは最初から多様化していたのだろう。そういえば、「草の根」という言葉、英語ではgrass-rootsといって、地面の下でつながっているようなイメージなんだろうが、日本のBBSはそれぞれが勝手に生えている雑草のイメージか。

「草の根という言葉は、僕は嫌いだから使っていなかったんですよ。ここ1~2年は、もういいやと思って使ってますけど。やっぱり日本では“草の根”って市民運動的なイメージでしょう。でも別にそういう層じゃないもんね、BBSは。カテゴリーとしては、地域BBSとか、専門BBSとか、そういうほうがピッタリくる。その中にコミュニケーション主体のBBSもあれば、情報提供主体のBBSもある。そういうカテゴリーなんです」(落合)

横につながって広がりを持つか、閉じた空間で密度の濃いやりとりをおこなうか。当時のBBSには、この2つの方向性が考えられたが、どちらを取るにせよ「コミュニケーション」の快感が大切にされていたのではないだろうか。つながるのが当たり前になった今日のインターネット時代では、この「コミュニケーション」から「コンテンツ」へと人々の興味が移っている。

第7章 商用ネット苦闘の黎明期

●つながらないと評判のアスキーネット

「アスキーネットは、最初は本当に、付録感覚で始めちゃったわけですね」

パソコン通信という言葉を初めて世に広めた『パソコン通信ハンドブック』を編集した宮崎秀規(第0章参照)は、日本初の商用ネット誕生の理由をこう語る。ホストに使われたコンピュータはDECのミニコン『VAX11/750』。ミニコンといっても、メモリーは8MB(メガバイト)、ハードディスクの容量は450MBと、現在のパソコンよりスペックは低かった。回線数は7本、通信速度300bpsという体制でアスキーネットはスタートした。

「実はVAXは、社内にたまたま1台余っていたのを借りたものだったんです。モデムも、“電電公社 データ伝送装置”なんて書かれた金属製のプレートがついているような、でかくて重装備のものでしたが、たまたま社内でアメリカのソフトを日本向けにローカライズするプロジェクトがあって、アメリカにアクセスするために購入したモデムがいらなくなったので、アスキーネット用に私がガメてきたんですね」(宮崎)

その後、システムの改良や維持費で莫大な出費を迫られることになるアスキーネットだが、スタートが社内からの借り物でまかなえたのは、ラッキーだったといえよう。

最初のホストプログラムは、UNIXのメールシステムや会議システムを改良したものだった。

「ですから、ホストのシステムでいちばん苦労したのは、“いかにしてつなぐか”じゃなくて、“いかにして切るか”だったんですよ。UNIXベースのシステムですから、ちょっと知っている人だと、通りようによってはUSENET(インターネットの前身。1979年にアメリカの大学のUNIXハッカーたちが作り上げた)に入れちゃう可能性があったんです。まあ、入れたところで別に、慶応の学生ならだれでも入れるような、そういった世界ですけど。

だから、たとえばメールも、もし何かでUSENETに接続しちゃったら世界に流れちゃう。いきなり全然読めない漢字コードがワーッとのったメールががんがんアスキーのホストから発信されていたらまずいじゃないですか。だから、それをどうやって切るかが課題だった。メーラー自体を変えたり、ヘッダーを変えたり、いろんなものを全部変えて、ちょっと大変でしたよ。普通は標準化のために苦労するんですけどね。だから多分、インターネットとメールのやりとりするようにしたのは、アスキーがいちばんやりやすかったと思いますよ。もともとつながる仕様のものをちょっと縮小しただけですから」(宮崎)

初の商用ネットであるアスキーネットはパソコン通信でありながら、システム的にインターネットに近かったのである。そして、UNIXを使っていたため、特定の操作でUNIXのシェル(プロンプト)に抜けることも可能だった。

無料の実験サービス、UNIXのシステム、そしてアスキーのブランド。初期のアスキーネットはハッキングの格好の対象となる条件が揃っていた。

当時の会則は冒頭から、これを制止する注意書きとなっている。

「(1)システム破りを試みないでください。メインコンピュータは大型システム特有の防護が施されており、システム破りやシステム侵入の試みはすべて記録されます。試みる人にとっても処置する人にとっても無益で不愉快なことでしょう」(「アスキーネットワーク利用上のルールVer.1・0」)

一方、普通にアクセスするユーザーにとって問題だったのは、“つながらない”ことであった。電話を何度かけても混雑していてつながらないのである。回線数7本のところに5000人のユーザーが殺到。後に回線数を51本に増設した時点での会員数は1万6000人。相当な競争率である。当然、「アスキーネットは一度切ったら二度とつながらない」との悪評が立つ。このため、一度つながったユーザーは切らなくなり、つながらない度合いにさらに拍車がかかる。

このころ、音響カプラーで接続していたユーザーには、「ダイヤルの回しすぎで指の皮がむけてしまった」「リダイヤルを繰り返すあまり、せっかくつながったのに、つい機械的にフックを押して切ってしまった」などのエピソードが残っているという。

「当初は本当にいつも満杯みたいな状態で、ユーザーさんにはずいぶん迷惑かけちゃいましたけれどもね。でも、うれしいことはうれしいんですよ、混んでいるとね」

宮崎はこう述懐する。たしかに、アクセスがないよりは手応えがあるほうがいい。

しかし、あまりに多くのコールがひとつの電話番号に集中するため、電話局の交換機の処理が追いつかずシステムが不安定になる回線輻輳(ふくそう)を招きかけ、電話局からアスキーに抗議が来たこともあったという。

そして、ユーザーのなかからも、つながらないとの苦情が寄せられてくる。

これを解決するには、回線数を増やし、システムを改良するほかないのだが、もともと無料のサービスであるからむやみにおこなうわけにもいかない。

そういう点でいえば、アマチュアのBBSのほうがまだ気は楽だ。1回線のBBSのなかには、時間制限を設けて強制的に切断するという“荒技”を採用しているところも多かった。いや、今思えば荒技だが、当時の主だったホストプログラムには、会員/非会員、または会員のレベルやアクセスする時間帯によって接続時間が設定できる機能が備わっていたのだ。

「よそのBBSでは、ゲストアクセスで入ると、10分で切れちゃうとか。だいたい

“あと1分”というようなメッセージが出てから切れましたけど。それでちゃんとした正規のユーザーだと、30分とか1時間ぐらい使える。あるいは、メンバーにレベルがあってランクアップされると時間が長くなるとか。そういったようなことで、1回線を有効に使うというのをやっているところが多かったですね」(宮崎)

そのレベルは、役に立つメッセージを書いたり、フリーのソフトを提供することでシスオペが決めていったという。単に、シスオペと仲がよければ長い間接続できる、ということも当然あったようだ。

「あと、朝の出勤時間前とかはアクセスが集中するので、メールが来ているかどうかだけ見たらすぐ抜けるように、とか。だから、朝読んだメールに、朝そのまま返事をするとマナーの悪いやつだと思われたりですね。

アクセスが多いのは、夜中のほかには朝が多かったですかね。だから、つながらないと寝て、明け方起きてからやるとかいう人は多いようでした。普通は、コミュニケーションしようと思ったら、人と同じ時間に起きようとするものなんだけど、コミュニケーションしたいがために、わざわざ別の時間にずらす、別の時間のほうがよりコミュニケーションしやすいというところが、パソ通のタイムシフト効果というか、なかなかおもしろいですよね」(宮崎)

制限されたのは接続時間だけではない。ソフトのダウンロードのできるBBSのなかには、掲示板の内容を読んでからでないとダウンロードできない、という制限を設けていることもあった。また、初期のBBSには、掲示板にはメッセージを一度に3つ以上書かないというルールを採用しているところもあった。なぜなら、ハードディスクは高価だったので、フロッピーで内容を保存しているBBSも多かったからだ。

「だからユーザーの間で、『みんなでお金を出し合って、シスオペにハードディスクをプレゼントしよう』なんて話が出るんですけど、実際はあんまり実現されなかったような気もします。シスオペが、『僕、バイトして買いますよ。皆さん、お気持ちだけでありがとう』とか、そんなのもどこかで見ましたけどね。ハードディスクと速いモデムをプレゼントしよう運動はどこでもあったと思いますよ」(宮崎)

BBSのシスオペは大変だった。ゆえに、個人の運営するBBSであれば、ある程度は好きなように運営されることも許される。

ところが、一企業の運営するネット、しかも商用ネットとなれば、それは通らない。公共性を求められるのだ。ユーザーからの要求は強く、つながらなければ苦情は殺到する。どう転んでも、モデムをプレゼントしよう、なんて話にはならない。

●ホストは「たまごっち」、モデムラックは養鶏場

アスキーネットの責任者であった宮崎は当時を振り返って話す。

「ですから、私はシスオペというのをやっていた時期、3年ぐらいの間は、どこも旅行へ行かなかったですね。本当にちょっと、実家へ行ってパッと帰るぐらいで、心配で長くは行っていられないんです。正月もあまり帰らなかったですね。スタッフが帰れなくなるので」

あまりのアクセスの多さもあって、初期のアスキーネットのホストのシステムは非常に不安定であった。

「ほとんど3日に1回は落っこちているという状態でですね。システムに異常が発生すると、私の持っているポケットベルが自動で鳴るようになっていたんですよ。ポケベルがピッピッと鳴ると、ああ、これはいかれたなというので、とりあえずそのへんの公衆電話から自分のホストにかけてみるわけです。モデムの音が返ってこないと、あっ、これはシステムが寝ちゃっていますね、というのがわかるんですよ」(宮崎)

昼間であれば、会社にいるスタッフに電話で指示をして直してもらうこともできた。だが、問題が発生するのは深夜、アクセスが集中する夜10時から3時までが多かった。

「たいていは渋谷で飲んでいたり、家で寝ていたりというパターンでしたが、どこにいても会社まで戻って、システムを再立ち上げするわけです。だから、あんまり遠いところからはしんどいので、遠くへはなるべく行かないようにしていました」(宮崎)

そして、宮崎は当時青山にあったアスキーへ行き、マシンルームの端末を操作してホストを復旧させる。

「どこが壊れたかにもよりけりなんですけど、ホストのコンピュータをリブート(再起動)するだけで復旧することが多かったです。リセットがかかると、ディスクシステムのチェックをやって、そのチェック結果とかを見て、このまま運転を続けて安全なものか、それともダメなものか判定するわけです。だいたいは30分から1時間ぐらいで終わるんですが、重要な箇所が壊れていたら、メーカーのメンテナンスを呼ぶほかないですし、来るまで待っていなけりゃいけないんです。そこまで深刻なのは、さすがに月に1度ぐらいでしたけど」(宮崎)

まるで持ち歩けない巨大な「たまごっち」を飼っているような話である。しかも、このたまごっち、プログラムにも問題があった。

「まあ、一種のバグに近いんですけど。ある特定の漢字コードが端末から送られてくると落ちるんです。ユーザーさんから『このテキストをアップロードしようとすると落ちる。また立ち上がったので喜んでもう一回それを送ろうとするとまた落ちる。どうやら私が悪いんじゃないか』といわれて気がついたんです。調べてみたら、どうやら画数の多い漢字の何種類かの組み合わせで、それが発生するらしかったんですね。それには驚きましたけどね」(宮崎)

そういったホストのトラブルは、そのつど対応していったために、だんだん少なくなっていった。

「ユーザーさんも最初のころの人は非常によくわかってくれていたので、長くシステムがダウンしていると怒るどころか心配してくれて、メールがたくさん来ました。まあ、余計大変だったんですけどね」

と、宮崎は苦笑する。商用ネットといえども本当に初めてのころは、ユーザーもホスト側の苦労を理解してくれていたのだ。

そしてユーザー数の増加に対応して回線を増設するにしたがい、増えていったのは、ホスト側のモデムのトラブルだった。

ユーザーから「つながってもすぐ切れる」と電話があると、宮崎は原因を調べるためにモデムが設置されている薄暗い部屋へよくこもった。

ラックに整列されたモデムを調べているとき、宮崎はある光景を思い出すことがあったという。

「昔、私のじいさんが田舎の長野で養鶏場をやっていたんですけどね。ニワトリを飼っているケージを毎日見回って、このニワトリは今日は卵を産んだ、今日は産まなかった、とチェックしていくんですよ。成績がいいと、いいエサをあげたりするんですが、成績が悪いと……(食べられてしまう?)」

宮崎は成績のいいモデムとダメなモデムを、インジケーターランプの点滅のしかたで判別していた。