病害虫防除 2024年5月7日up

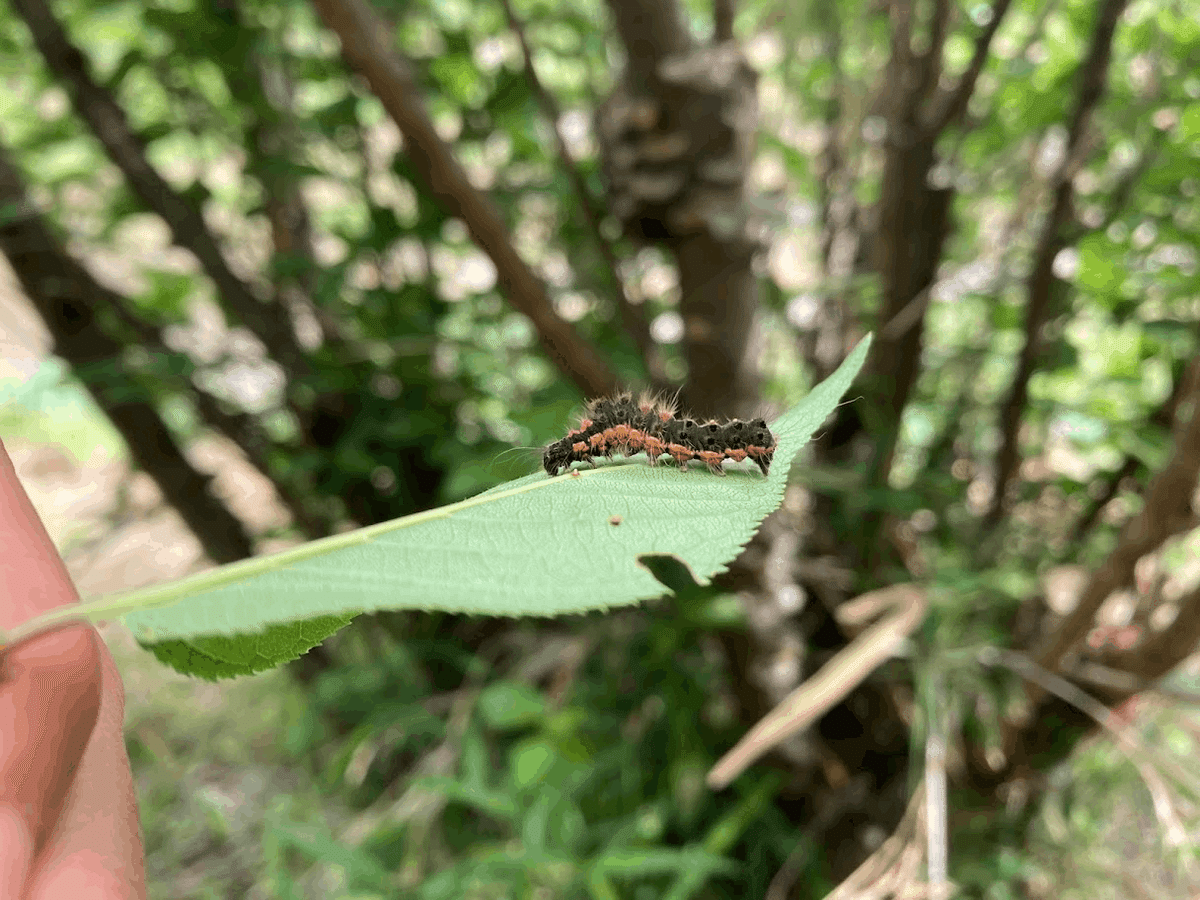

(2024年5月7日up)ケムシが発生する季節になりました。桜と言えばアメリカシロヒトリですね。

防除適期は今年の場合、1回目が6月1日、2回目が8月4日です。昨年と比べると10日早い発生になります。5mmぐらいの幼虫がまだ白いクモの巣状の袋の中にいるときに防除するとダメージが最小限で済みます。

詳しくは下の資料をご覧ください。

(2024年3月9日up)桜の幹にキツツキが開けた穴。中のカミキリムシ幼虫を狙ったのでしょう。順番的には最初に木口から菌が入り「腐れ」を起こし、その腐った部分にこの虫が入ったと考えられます。

夏場に被害が拡大するので6月ぐらいになったらモニタリングを欠かさず行い、もし木の幹に径2mmぐらいの孔やフラス(のこくずと虫の糞が混ざったもので橙色をしている)を見つけたら「キンチョール」などノズル付の殺虫剤で薬液を孔に注入しましょう。我が家ではリンゴの樹に入ります。

桜の大敵 コスカシバを退治しよう!

有効積算温度により駆除適期(第3齢幼虫・4mm大)を予測したところ、第1回目は昨年よりも9日早い6月10日、第2回目は6日早い8月9日です。クモの巣のようなところに固まっているので捕殺が一番効果的ですが、殺虫剤であれば合成ピレスロイド剤が強力で商品にはトレボンなどがあります。

羽アリは黒アリと白アリがおり、この時期新しい巣を求め大群で移動するようです。夏場、樹の表面に木クズやヤニ、小さな新しい傷痕も要注意です。見つけた場合には防除に努めてください。(堤防巡回中、一昨日は羽アリの大群が桜の空洞部分や溝から飛び立つのを見ましたし、昨日は桜の幹2022年7月15日up)

アメリカシロヒトリ幼虫を食う蜂(2022年7月5日UP)

食物連鎖ですねえ!(写真)。今回の防除で町内の9割以上が駆除できました。次回は8月15日前後を予定しています。歩くとき少しお気をつけください。上から落ちてきたりしますので!

世界の侵略的外来種ワースト100の害虫 ツヤハダゴマダラカミキリについて (2022年7月1日現在)

県内では昨年7月に仙台市と名取市で初めて発見されました。発見した東京農業大学の柳先生によれば富沢の市道の街路樹、「ソメイヨシノ」と「カツラ」は国内初の食樹とのことで、こうなると成虫は1回に100mぐらいは飛翔するのでいつ来るかわかりません。一目千本桜でも注意していく必要がありますね。樹の中に一度入ってしまうと殺虫剤では駆除が難しくなるため、根絶に向けた水際対策として大規模モニタリングが求められています。今年5月13日付の神戸新聞によれば神戸市でスマホの生物判定アプリを使った調査や親子向けイベント、カミキリを回収するポストを設け市民レベルで取り組み始めたとのことです。

大河原町でも調査を開始します。似ているなと思ったら捕獲するか写真を撮り、堤防の桜は樹木番号を控え直接商工観光課までお持ちください。「体色は黒い光沢に白い斑点」「シマシマの触覚」「1cm大の孔と細長い木くず」「産卵痕(1cm大のかじった痕)」がポイントです。(写真)

散歩中などの皆さん!一歩踏み込んでの観察にご協力ください。町民全体で大河原の桜を守りましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?