生きづらさを、生き延びる

1. 「暮らし」のリアリティ

「女性にとってヘイト男性とは誰か」という題をいただいた。「ヘイト男性」とは耳慣れない言葉である。これはいったい誰か。

貴戸理恵『フェミニズムと「ヘイト男性」を結ぶ「生きづらさを生き延びるための思想」に向けて(*1)』は、このような問いから始まる。

「ヘイト男性」とは、男女はすでに平等か、むしろ女性の方が底上げされているにもかかわらず、未だに弱者の顔をして権利を主張する女性たちへの憎悪を表明する、その担い手を指す。「ヘイト男性とは誰か」、この問いに「女性の敵である」とこたえれば、話を終えることはできる。だが、もう少し、別の回路がほしい。

「ヘイト男性」を語るにあたり、貴戸は、その代表格として、赤木智弘とその論稿『私は主夫になりたい!』を取り上げる。

赤木智弘は、1975年生まれの団塊ジュニア世代で自身のフリーター経験に基づき社会批判を行なって来たフリーライターである。

(中略)赤木はこの「希望は戦争」論を収録した初の単著である『若者を見殺しにする国』の第二章を「私は主夫になりたい!」というタイトルの論考にあてている(赤木 2011 : 87-128)。そこにおける主張は、まとめれば次のようなものだ。

「学歴も職歴もない年長男性フリーターは、まともな就職も結婚もできずこのままでは生きていけない。その解決は、経済力のある女性と結婚して「主夫」になることである。これは個人の願望を超えて「弱者救済」という社会的課題である。

(中略)このような不平等を少しでも解消するために、経済強者の女性は経済弱者の男性と結婚し養うことを「社会的責任」として引き受けるべきだ」

貴戸は、赤木の主張が「生活保護」や「親との同居」ではなく、あえて「結婚」を求めていることから、経済的な保障というよりも、むしろ「結婚」に付随する(と思われる)男性としての承認と自身の居場所を求めているとし、であるならば、「憎悪」する「経済強者の女性」との生活によって自身の承認と居場所を獲得するという赤木の結婚観は、社会的地位という幻想に囚われ、他者への想像力に乏しく、生活への身体性も伺えず、詰まるところ一発逆転を夢見る肥大した「妄想」ではないか、と指摘する。

一方で、赤木の「主夫になりたい」という主張に対し、「養われる」ことのつらさをもって反論することは、「養われる」ことと引き換えに、ケア責任を一手に引き受け、家に縛られ、経済的に依存せざるを得ない生き方すらも「贅沢」に思えてしまう人々の「生きづらさ」を素通りしてしまう。

ここで貴戸は、妄想や嫌悪に横滑りすることなく、身体の居場所を求める回路として、まずは自分の身体の暮らし方に意識的になってみるという第一歩があっても良いのではないか、と提示する。「生きづらさ」を「生きる」と「つらさ」にわけ、「生きる」こと、すなわち「暮らし」のリアリティに重心を移し、それを掴み直そうという提案だ。

親元に同居していても、一人暮らしでも、「今の自分の日々の暮らし」をきちんと見つめるところから、考えを始めてみることはできる。料理や掃除などの家事は、多くの場合、「手の込んだ多品目のごはん」と「毎日コンビニ」のあいだ、「ちりひとつない清潔で片付いた空間」と「ゴミ屋敷」のあいだのどこかに存在しているのであって、自分の場合はどの辺りにあるのか、どこが自分にとって心地よい塩梅なのかを意識しておくのは重要だ。それは、将来的に自分の家族を持つにしても、シェアハウスのようなかたちを選ぶにしても、他者と共に暮らす事態に至ったときに直面することだからだ。

(太字引用者)

「今の自分の日々の暮らし」をきちんと見つめるとは、「ていねいな暮らし」と揶揄されるような上品なものではなく、幾度となく繰り返してきた、食べて、寝て、老いてきた自身の身体経験を振り返ることであり、自分がどの辺りにいて、どの辺りが自分にとって心地よいのか、自身の身体に問いかけることである。

貴戸の主張は、「生きづらさ」を即時に消すものではないが、「生きづらさ」を「生き延びる」第一歩として、「今の自分の日々の暮らし」に立ち戻り、自身の身体を取り戻してはどうか、と促している。

2. ほどよい距離から振り返る

当事者の「生きづらさ」の語りから、身体が遠ざかってしまうのはなぜだろうか。

その手がかりを、貴戸の『不登校は終わらない―「選択」の物語から“当事者”の語りへ(新曜社)』から見つけてみたい。不登校当事者の語りを主題とした本書は、当事者インタビューでの工夫が目を引く。

貴戸は、そもそも「不登校<その後>研究」で知られている。不登校は、主に非当事者によって、不登校を否定的に捉える「病理・逸脱」の物語として語られ、その後、不登校を肯定的に捉える「居場所の選択」の物語として語られてきた。

一方で、不登校の当事者自身の語りの回路は乏しい。不登校児は、そもそも語る言葉を持たず、沈黙するか、周りに受容されやすい、分かりやすい語りへと追い込まれる傾向にある。当事者は不登校のその後も、学歴等に付随する社会的不平等や、将来「学校」や「教育」へ関与する際の居心地の悪さ等を引き受けているが、特に、不登校を肯定的に捉える「居場所の選択」という物語からは、そのマイナス面を語りにくい。

貴戸は、不登校の「かつての当事者」にインタビューすることによって、当事者の新しい語りの回路を開いた。また、「不登校経験」の理由や実態にはあえて迫らず、不登校経験を「よく分からない経験」のまま振り返らせた。このことは、不登校のマイナス面を語りやすくし、当事者固有の語りを豊かにした。理由を問うことは責任を問うことにつながり、自己責任として回収されやすく当事者の語りを硬くする。「よく分からない経験」として放逐することは、経験と自分との間にほどよい距離をつくり、振り返らせることを可能にしている。

当事者の身体を維持したまま、当事者が語るためには、この、ほどよい距離からの振り返りが必要なのではないか。

3. 一瞬の沈黙を味わう

振り返ることで、初めて、世界から別れて「自分」や「個」が立ち現れる、そんな考え方がある。今の自分を起点として、何かを振り返るとき、どう感じているのか、自身の身体に問いかけるとき、一瞬の沈黙が生まれる。この瞬間こそ、世界から別れて、「自分」の思いが立ち上がる瞬間なのだという。(*2)。

これになぞらえるならば、不登校の当事者が、ほどよい距離から振り返ることができたとき、初めて、世界から別れて、「自分」と「不登校経験」それぞれが立ち上がったと考えることはできないだろうか。

貴戸の主張も同じように考えてみたい。「生きづらさ」を「生き延びる」第一歩として、「今の自分の日々の暮らし」に立ち戻り、自身の身体を取り戻すことが貴戸の主張だ。「生きづらさ」の世界から、「生きる」を抜き出し、さらに「食べて、寝て、老いていく」という、からだの記憶を振り返り、心地よい塩梅に思いを巡らせることができたとき、世界に溶けた「私」と私の「生きる」が、初めて、静かに立ち上がるのではないか。暮らしのリアリティを掴み直す意義とは、この瞬間にこそあるのではないかと思う。

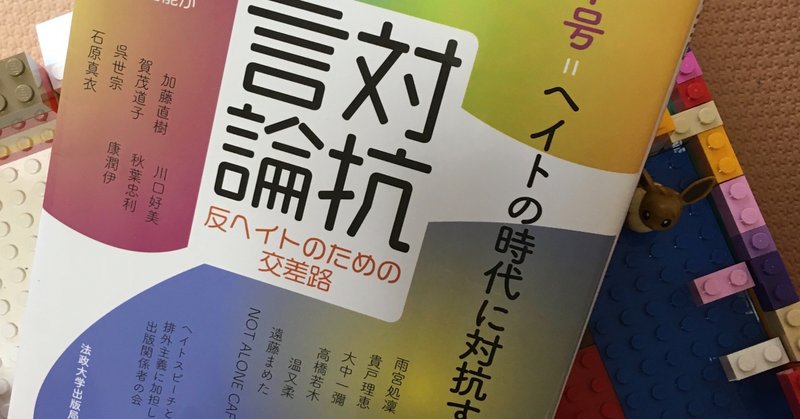

(*1 ) 『フェミニズムと「ヘイト男性」を結ぶ「生きづらさを生き延びるための思想」に向けて』は、雑誌「対抗言論 反ヘイトのための交差路 1号: ヘイトの時代に対抗する(法政大学出版局)」に寄稿された論稿

(*2) 池見陽『僕のフォーカシング=カウンセリング ひとときの生を言い表す(創元社)」参照

(*3) このnoteは、リレーマガジン「Feature FUTURE」に参加しています。