【Excel】実働日ベースで納期管理する2つのテクニック★

こんにちは、HARUです!

実務では取引先からの商品の発注に対し、指定納期までの残日数を表示したり、所要日数から考慮して納品可能日を提示したりすることがよくあります。

単に開始日から終了日までの日数をカウントするだけならさほど手間ではありませんが、土日祝日を含まない実稼働日ベースで納期管理をしたいときにカレンダーを見ながら1つ1つ数えるのは大変です。

そこでこの記事では、平日や就業日といった「実働」のみを考慮した日数や日時を表示するテクニックを解説します。

暦通りの就労環境でスケジュール管理をする際に必ずおさえておきたいテーマですので、ぜひご一読ください!

実働日ベースで日数を数える

今回は大きく2つの切り口からアプローチします。

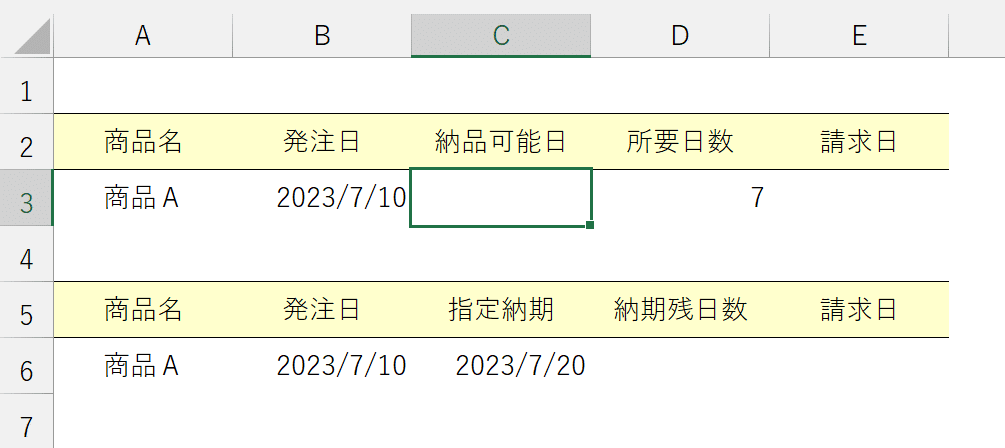

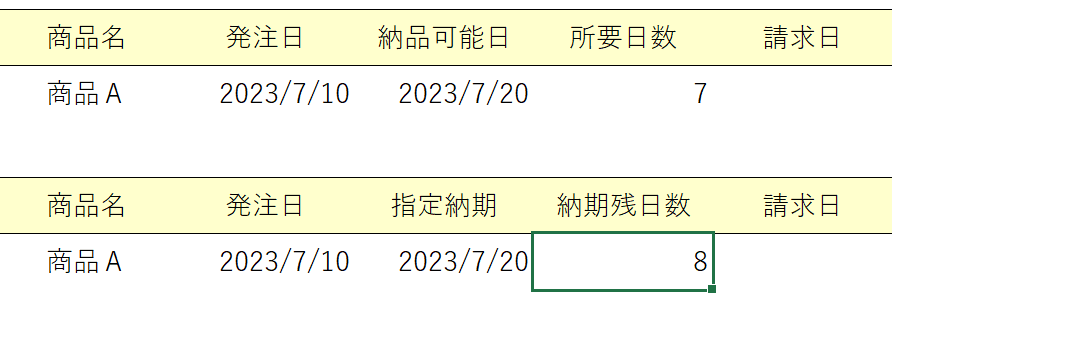

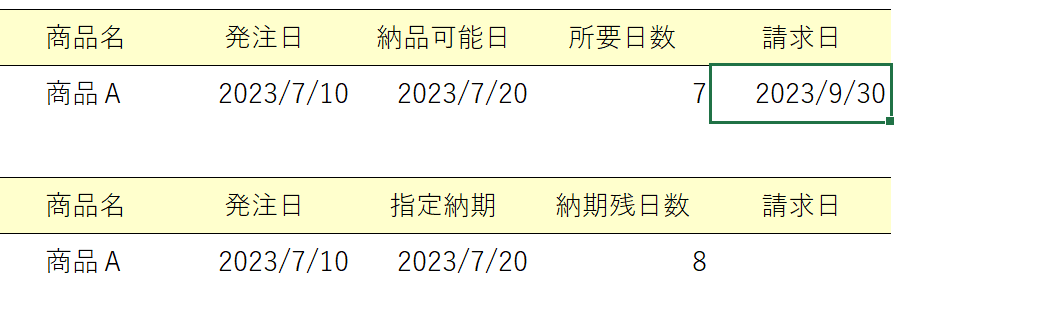

下図はとある商品の注文管理表で、いずれも発注日は同じです。

上段では発注日に対し納品までに必要な所要日数を勘案した納品可能日を求め、下段では指定納期までの残日数を求めます。

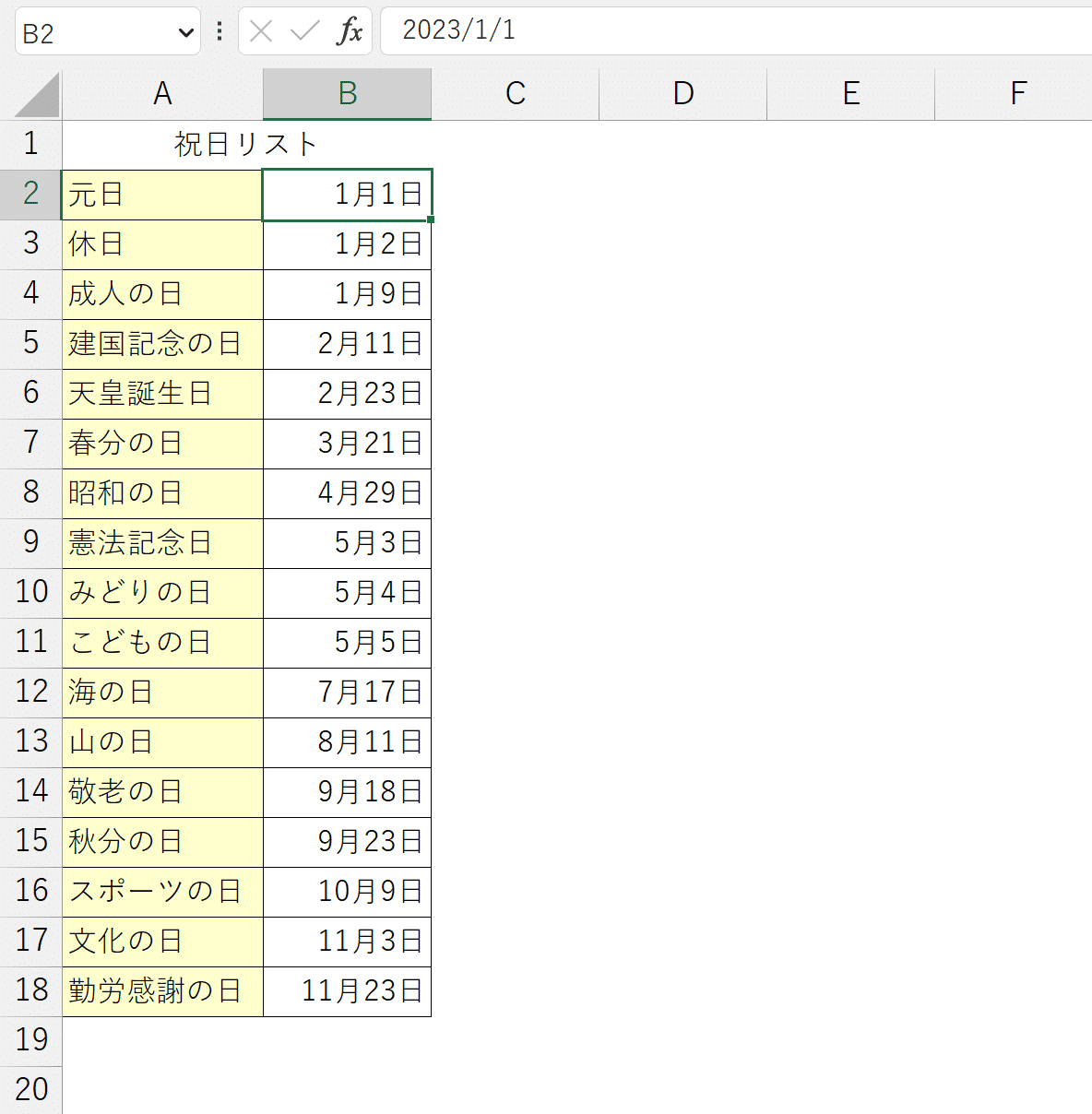

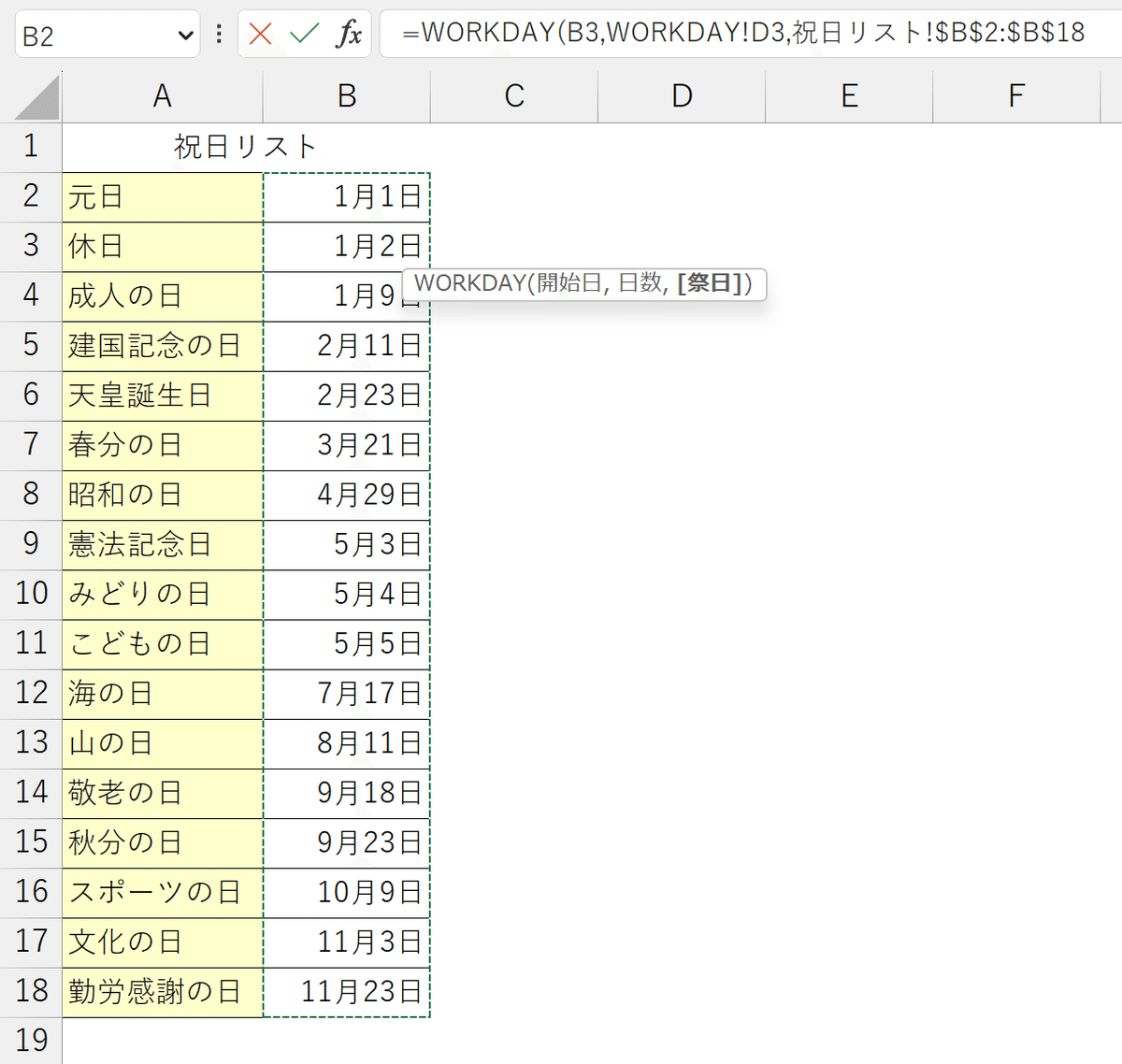

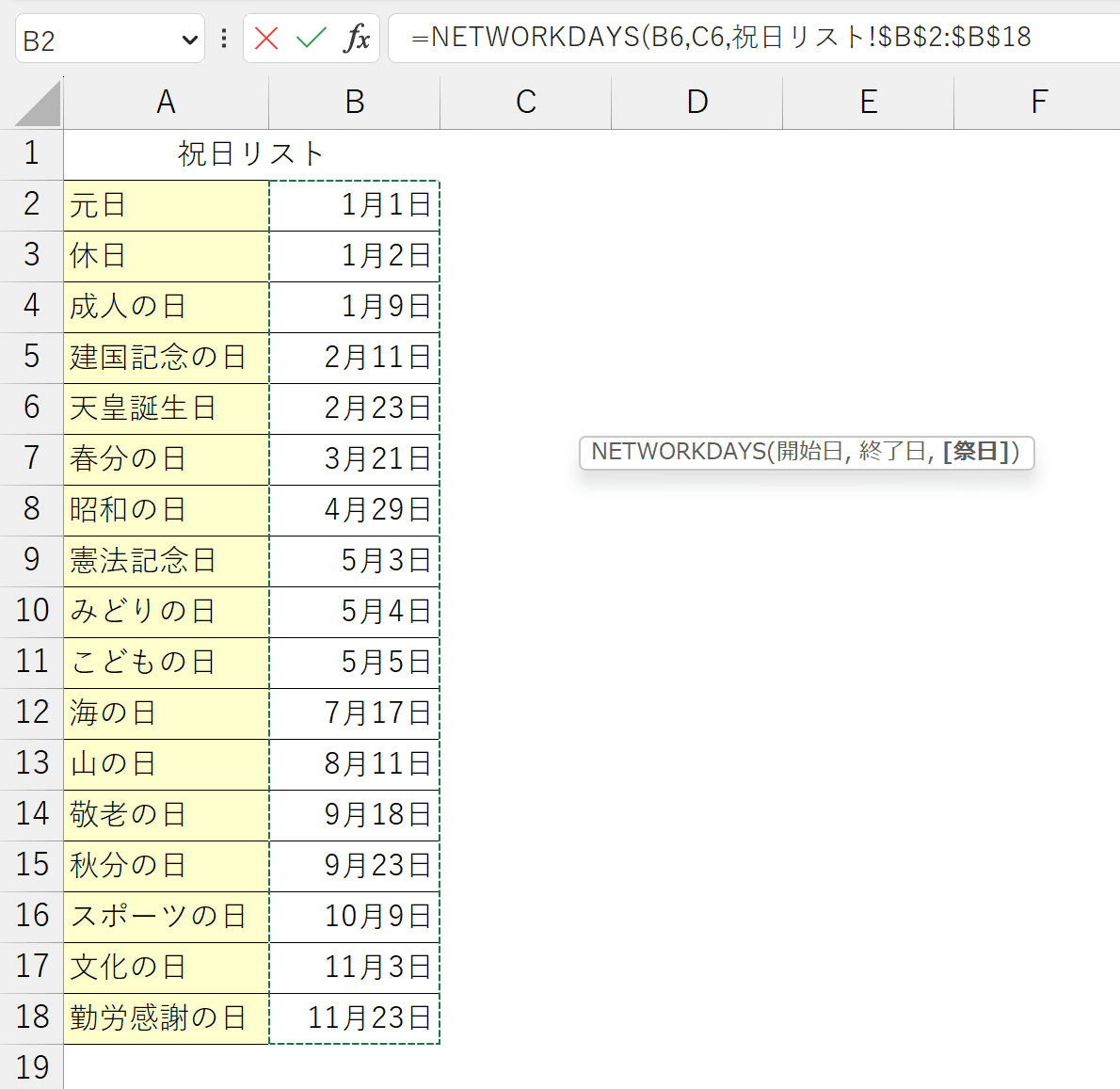

また、下準備として祝日のリストを別シートに用意しておきます。

引用元:内閣府「国民の祝日」より

決まった公休日などがあれば、そちらも一覧にまとめておきましょう。

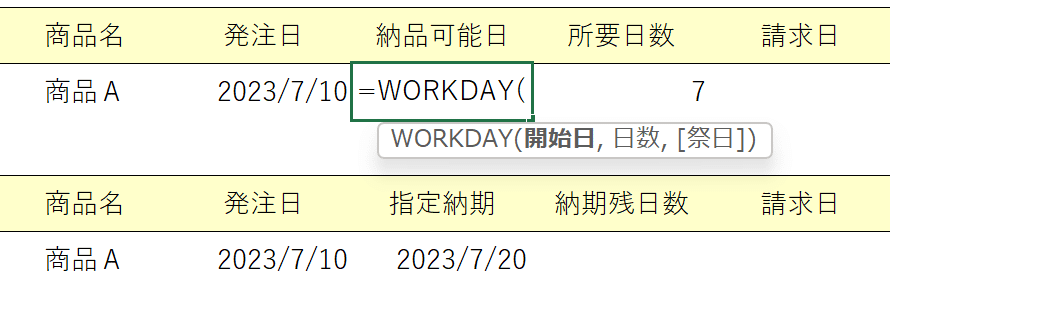

WORKDAY関数

発注日(開始日)から所要日数(日数)を考慮して納品可能日(終了日)を求めるには、WORKDAY関数を使います。

(workday:平日、就業日)

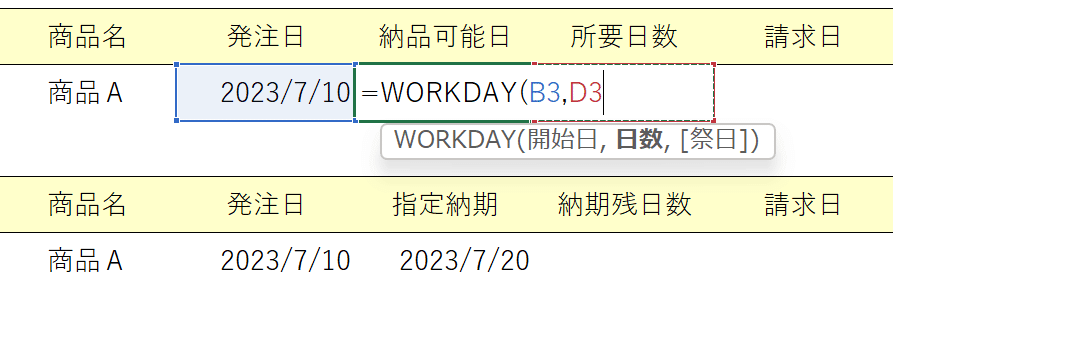

①WORKDAY関数を挿入する。

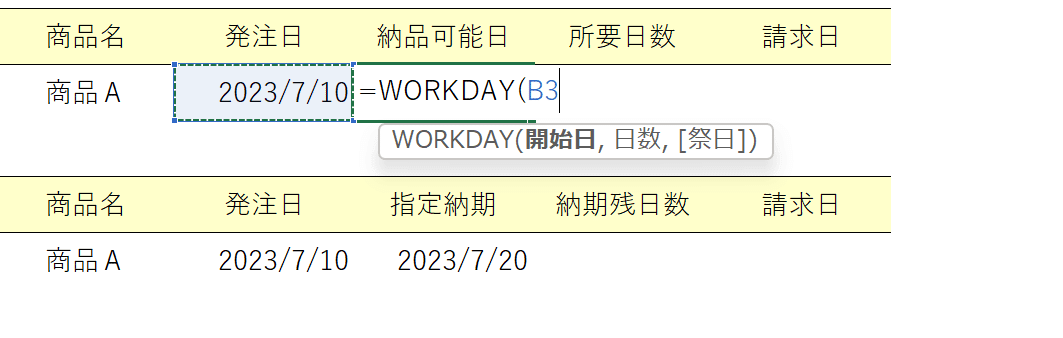

②第1引数「開始日」に発注日を参照する。

③第2引数「日数」に所要日数を参照する。

④第3引数「祭日」に祝日リストを参照する。

※この数式を他の範囲にコピーすることを考慮し絶対参照にしておく。

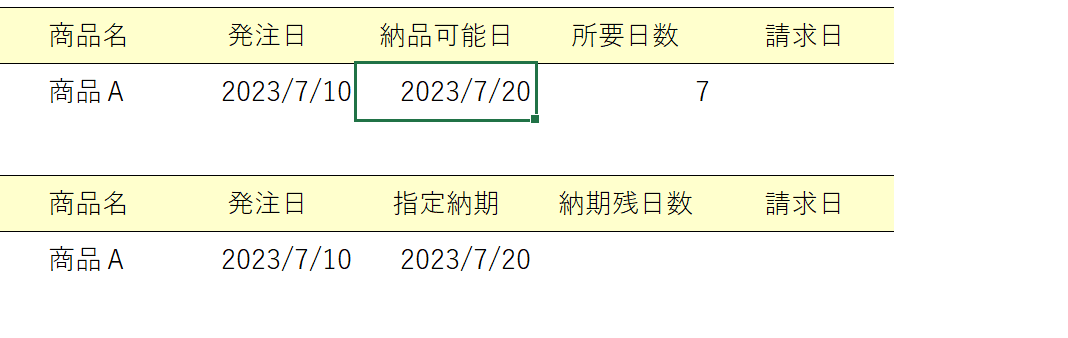

納品可能日として、「2023/7/20」が返されました。

今回の場合、7月10日から7月20日の間に土曜日が1つ、日曜日が1つ、祝日(海の日)が1つ、計3つの土日祝日があったため、【20日ー10日ー3日="7日"】が表示されたということです。

このように開始日から所要日数ベースで終了日を求めたいとき、WORKDAY関数の活用がおススメです。

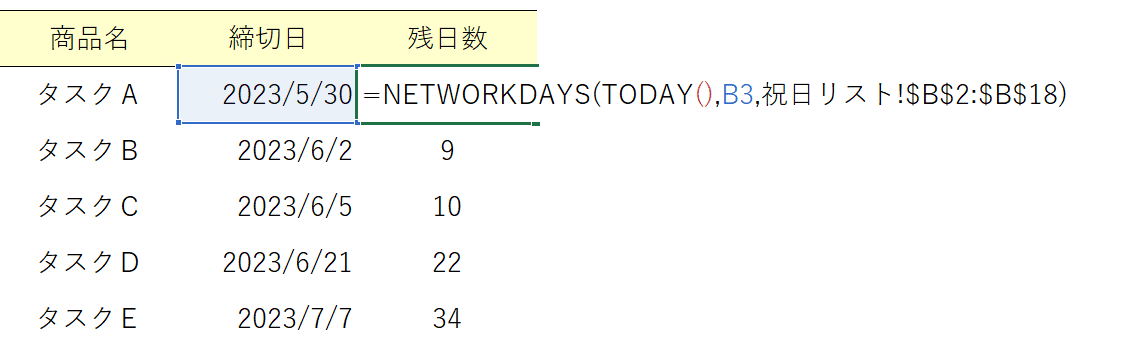

NETWORKDAYS関数

発注日(開始日)から指定納期(終了日)を考慮して残日数(日数)を求めるには、NETWORKDAYS関数を使います。

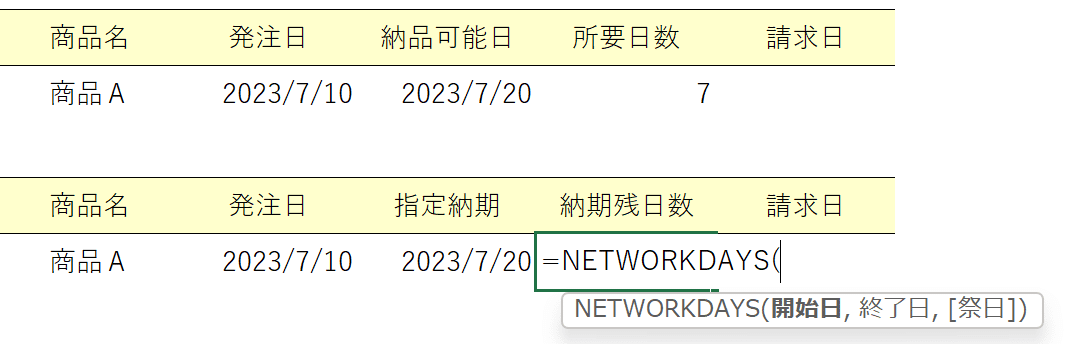

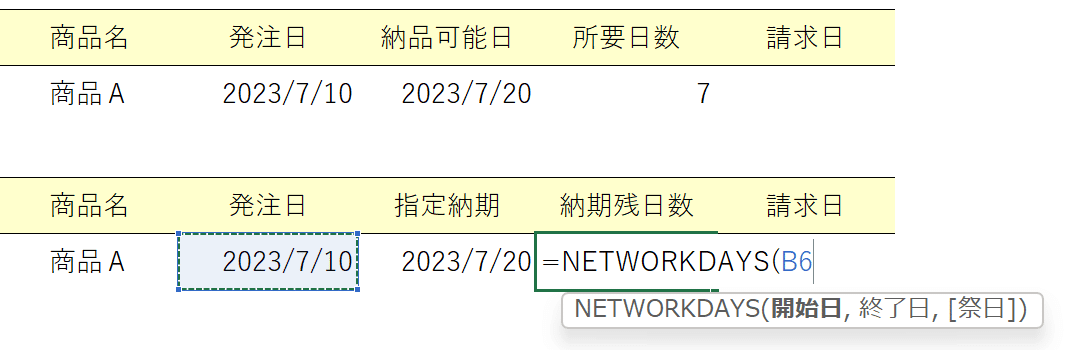

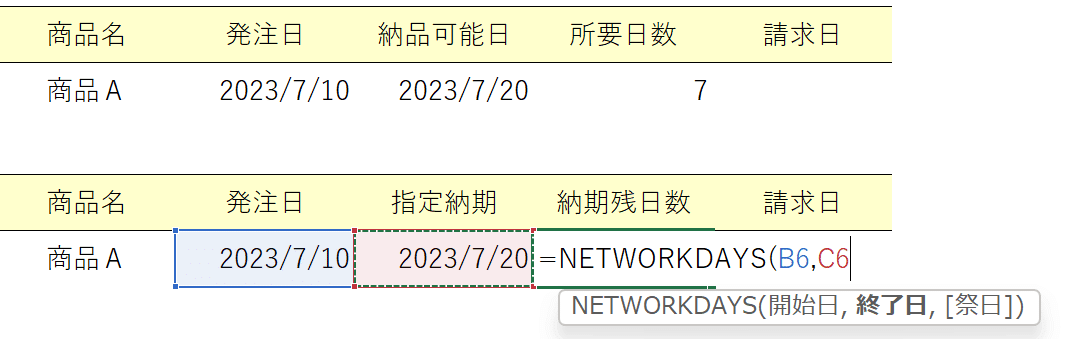

①NETWORKDAYS関数を挿入する。

②第1引数「開始日」に発注日を参照する。

③第2引数「終了日」に指定納期を参照する。

④第3引数「祭日」に祝日リストを参照する。

※この数式を他の範囲にコピーすることを考慮し絶対参照にしておく。

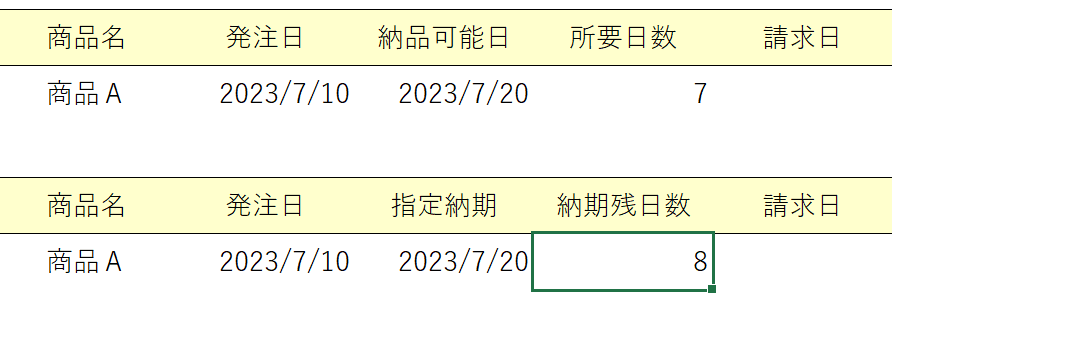

納期残日数として「8」日が返されました。

このように開始日から終了日までの実働日数を求めたいとき、NETWORKDAYS関数の活用がおススメです。

また、NETWORKDAYS関数の第1引数「開始日」にTODAY関数を設定することで、今日の日付から終了日(締切日)までのタイムリーな残日数も求められます。

タスクやプロジェクトの進捗フォローに役立ちますね!

WORKDAY関数とNETWORKDAYS関数の違い

WORKDAY関数で指定した所要日数と、NETWORKDAYS関数で求めた納期残日数が1日ズレています。

これは、WORKDAY関数が開始日からの経過日数をもとに【開始日を含まずに】納品可能日を求めるのに対し、NETWORKDAYS関数は【開始日を含んだ】稼働日数を求めるためです。

開始日から終了日までの期間が同じ場合、NETWORKDAYS関数の方が1日多いことになります。

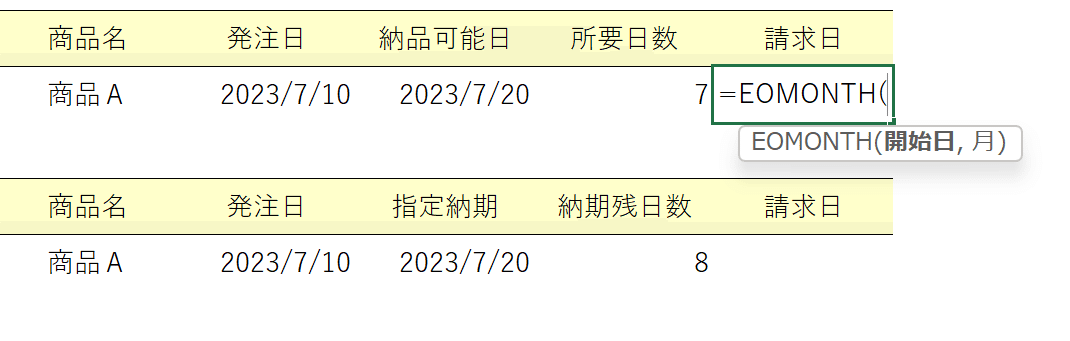

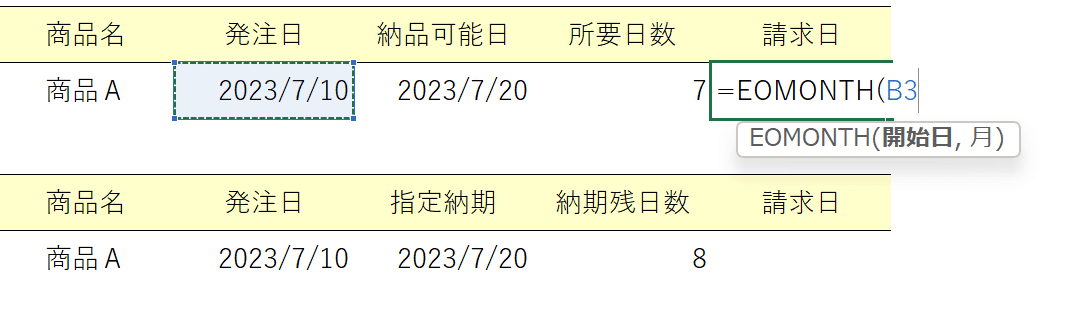

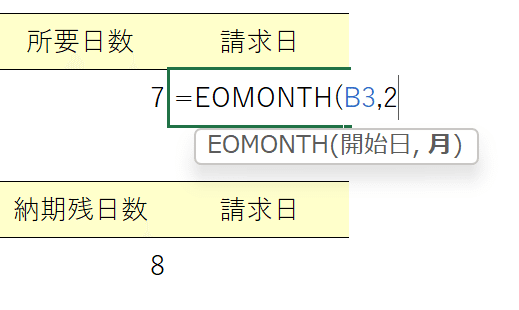

EOMONTH関数

本題から少し反れますが、こうした注文管理の領域ではあわせて「請求日」を併記しておくことがあります。

請求日=入金〆日は発注日から起算してnか月後の月末日に設定されることが多いため、指定月の「月末日」を求めるEOMONTH関数を最後にご紹介します。(end of month:月の最終日、月末日)

①EOMONTH関数を挿入する。

②第1引数「開始日」に発注日を参照する。

③第2引数「月」に経過月数を入力する。

発注日から2ヶ月後の月の最終日を求める場合、「2」と入力する。

請求日として「2023/9/30」が返されました。

今回の場合、発注日「2023/7/10」の2ヶ月後は「2023/9/10」なので、その月末日である「2023/9/30」が表示されるということです。

EOMONTH関数の第2引数「月」に"0"を入力すれば当月の最終日が、"-3"を入力すれば3カ月前の月の最終日が返されます。

いかがでしたか?

今回は土日祝日を含まない「実働」のみを考慮した日数や日時を表示するテクニックをご紹介しました。

所要日数から起算して終了日を求めるのか、終了日までの残日数を求めたいのかによって、使い分けてみてくださいね!

↓↓Excel操作をとにかく高速化したい方へ↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?