あの近大マグロから学ぶ!オークジェイ式ブランディング戦略とは?

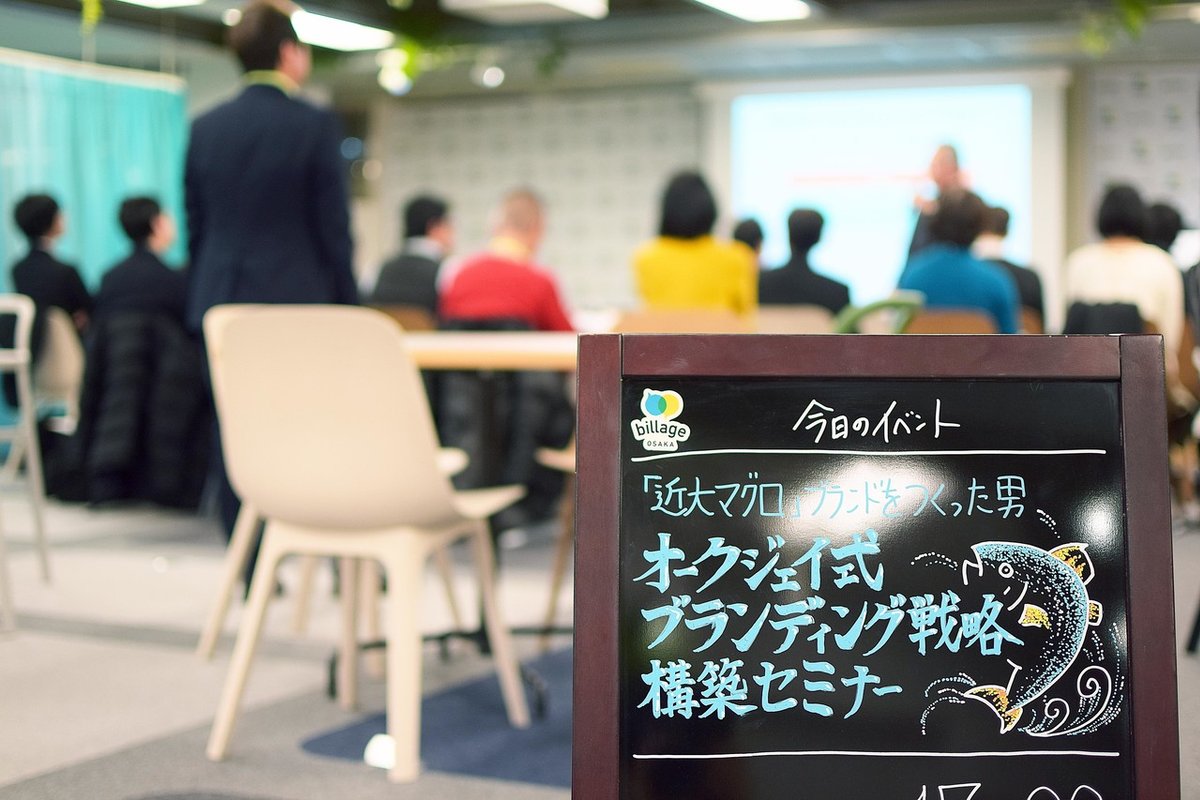

(19分から動画再開)2019年2月19日、billage OSAKA内にてビジネスプロモーションマネジメント主催「『近大マグロ』ブランドをつくった男 大久保嘉洋氏によるブランディング戦略 構築セミナー」が開催されました。

今回登壇いただいたのはこちらの方。

大久保嘉洋さん(株式会社Oak-Jソリューションズ 代表取締役)

• 三重大学卒業後、近畿大学に事務職として入職。

• 近畿大学在職中、経営者として民間企業に出向し、企業経営や人材育成について実践的に学ぶ。

• 近畿大学退職後は株式会社キャリア特待館を起業。「人材育成とブランドづくり」を中心に展開。

• 2017年2月。社名を株式会社Oak-Jソリューションズに変更。

講演/セミナー/研修/コンサルティング等の事業を中小企業中心に展開

【主な経歴】

近畿大学水産研究所在任中、「近大マグロ」のブランディングを企画・立案からプロデュースし、近畿大

学ブランド戦略の礎を築くとともに、「クエで町おこし」など多くのプロジェクトの中心的役割を担い地

域活性化や組織改革に貢献する。

起業後は主に中小企業のコンサルタントとして活動する傍ら、「近大マグロブランディング秘話」

「成功する新規事業企画のポイント」「売れる商品のつくり方」などの講演やセミナーを展開している。

【実績・著書】

◇「少子化時代における大学経営戦略」講演とワークショップ

◇「近大マグロとオークジェイブランド戦略~商標登録の観点から~」講演

◇「欲しい!と言わせるブランドづくり」講演とワークショップ

◇「ビジネスプラン作成特別企画」研修

◇「新聞が書かない近大マグロ秘話」講演

◇「ブランディングの時代がやってくる!」講演

◇「マグロビジネスはなぜ成功したか」講演

◇「マグロだけじゃない近大マグロの話」研修

◇「組織改革とブランディング戦略」研修

◇「ここでしか聞けない近大マグロブランディング秘話」講演

◇「近大マグロ物語と関西経済活性化への提言」講演

◇「近大マグロ仕掛人のブランドづくりと営業の基本」講演

◇「月額たった5万で売上倍増!そんなうまい話は・・・」講演

◇上記の他講演・研修多数

<著書>(ペンネーム:大久保嘉洋)

◇PHP出版「卒業証書をもらったマグロ」(電子書籍版)

◇澪標社「欲しい!と言わせるブランドづくり」(2015年9月出版)

では早速セミナーに参りましょう。

固定観念を打ち破って売上を倍増する

ブランディングとは

そもそもブランディングとは何でしょうか?中小企業には関係ないのではないか、と考えてはいませんか?「関係はないことはないが、ピンとこない…。」という声を多数聞きます。

ブランディングとは信用、信頼、安心感を作っていき心の中のイメージを作っていくという作業です。では具体的にどんなことがブランディングといえるのでしょうか。

競合するものとの共感的差別化、と定義されます。簡単に言うと差別化です。ライバル会社と比べてうちはこういうことがあるよ、と強調していき、信用や信頼関係を培っていき、知名度と価値を上げ、売り上げを挙げていくことをブランディングといいます。

では、このブランディングで大切なことは何でしょうか?

ひとつ想像してみてください。土星人とシリウス星人、その二つの宇宙人を自由な発想で想像してみてください。そしてその二つを差別化してみてください。

この話は300年ほど前にフランスのボルテールという空想思想家が『ミクロメガス』とい小説の中で提唱した話です。その中に出てくるシリウス星人の身長は身長39㎞、土星人が2㎞。そして各星人の寿命は1500万年、1万5000年。地球人はそれに比べるといかにちっぽけなのか…。という話です。

実はこのお話の中に、ブランディングに関して2つの教訓が読み取れます。

①私たちの常識は潜在意識の中に強く組み込まれている

先のシリウス星人、土星人の話を会場の参加者に聞いてみたところ、せいぜい身長は100mや100cmと、ボルテールのような突飛な発想にはたどり着けませんでした。私たちは潜在意識の中にある常識にとらわれているのです。

②私たちが信じている価値観は相対的なものである

ミクロメガㇲの話の中に、土星人がシリウス星人がこう言います。「私たちの一生はなんて儚いんだ。シリウス星人は1500万年生きるのに、自分たちはたったの1万5000年しか生きられないのだから。」と。これは自分の生涯の短さを語っているのですが、地球人から見れば、土星人の寿命はほとんど永遠の時間です。価値観というのは相対的な斧である、ということがわかります。

この二つを心にとどめていただき、ブランディングの話に進んでいきましょう。

ブランディングで最も大切なこと

当たり前、常識という固定概念を突き破って差別化を推し進めていくこと。そして、すべての面は光の面と影の面があります。その光り輝く面をクローズアップしていくことが基本となり、大切です。

「これはこうだから、いやいや、あぁだから」というと、影の面に目が行ってしまうことがありますが、これからは光の面(良い部分)に目を向けていきましょう、という話です。

“ブランド”ってそもそもどこから来たの?

そもそもブランドという言葉はどこからやってきたのでしょうか。これはもともとノルウェーの放牧場の家畜に押した焼印が語源です。多くの家畜がいる中、自分の家畜がどこにいるかわからなくなってしまいます。だから他の家畜と区別、差別するために使用していました。この説が有力とされています。

元々は自分の家畜を区別するためのものでしたが、ブランドという言葉は次第に「ふつうのものに様々な付加価値をつけて特別なものとして展開していく」という意味に変わっていきました。売り手側が普通のものに付加価値を付け、また買い手側はその付加価値に共感をし、特別な価値を感じて、双方の間に信頼関係や信用が生まれるのです。

ブランドの目的

ではブランドを作っていくうえで大切なことは何でしょうか。

ブランドの目的は「ブランドを作ること」ではありません。「売り上げをアップする」ことです。

売上とは「数量」×「単価」です。

「数量」を上げるには知名度を上げて販売数量を伸ばしていく必要があります。また「単価」を上げるためには商品価値を高める必要があります。

知名度と商品価値を上げて、ブランドを構築し、そして売り上げをアップしていくのです。

ひとつ事例を紹介しましょう。同じ普通の財布で同じ価格だと、有名ブランドの方を選ぶ人の方が圧倒的に多いのです。それは、そのブランドの方が付加価値が高いと無意識に感じているから。実際はそれを価格で差別化しているのです。この差別化を生み出すための様々な戦略がブランディングなのです。

ブランドの効果

ブランドの効果は売り上げのアップだけではありません。知名度の向上のおかげで営業先等の商談の成約率が上がったり、銀行から融資してもらうときの与信度も向上しますし、新規事業参入へのリスクも下がっていきます。あるいは優秀な人材が集まりやすくなったり、組織の目標の統一化ができたりと、良いことずくめなのです。

しかし良いことずくめなだけに気を付けないといけないこともあります。それがリスク管理です。

SNSなどで話題の不適切動画。このような行為から一瞬でブランドの信頼を失ってしまいます。そういったこともきちんと管理をしておくことも忘れずにやっていかなければなりません。アルバイトの教育など…。

ブランディングはアクセルとブレーキの両方を意識しながら進めていきましょう。

経済環境と販売戦略の推移

戦後間もない頃の日本は需要が供給を大きく上回っていたため、ものを作れば売れる、という時代でした。物資が足りず、供給量がなかったためです。この時代を「プロダクト・アウト」と呼びます。やがて技術力が向上し、供給が需要を上回るようになり、新たな市場を開拓していく必要性に迫られました。そこで必要になったのがマーケティング。顧客への情報発信(認知活動)と顧客の情報を収集するこの双方向によって新たに市場を拡大していきました。これを「マーケット・イン」と呼びます。

そしてさらに時代は進んでいき、供給力は需要を上回った状況で、市場を拡大していくことが難しくなっていきました。人口減少、情報の信ぴょう性の低下が原因です。そこで「信頼性」で差別化を図る必要性が出てきました。これこそが「ブランディング」なのです。今はそのブランディングの時代といわれています。

近大マグロはどうやってブランド化したのか?

近大マグロも初めは常識という壁に阻まれました。

近大マグロとは

近大マグロは養殖魚です。「養殖魚でブランドを作るなんて無理だ」という固定観念がありました。また、研究者たちは金儲けなど必要ない、いいものさえ作っていればいい、という考え、そして、研究者の魚は胡散臭いのではないか?という見方もありました。加えて専門知識もない。近大マグロはマイナスからのスタートでした。

近大の研究者チームは過去、輝かしい成果を出していました。世界で初めての「小割式網いけす養殖法」を編み出したり、優良なマダイを作り出し売り出していきました。現在出回っているマダイの稚魚は6万トン、その遺伝子をたどっていくと、この近大が作り出したマダイにたどり着くのです。この潤沢な資金でマグロの養殖を行っています。

しかし、当時ブランドや商標の概念がありませんでした。加えて研究所に悲劇が起こります。

養殖していた海にパンデミックが蔓延したり、プロジェクトリーダーの急逝、景気悪化で価格が下がり、安価な外来魚が日本に入ってきました。競合の業者も台頭してきて、それまで黒字で利益を出していたのに、翌年からは数億円という赤字を出し続ける結果となります。

過去にマダイの成功体験があったせいで、新しいことにも挑戦しませんでした。「いいものを作っていればいつか時代が変わる」…。そう考えて。時は流れてついに研究所も閉鎖か、というときに、事務所を一人飛び出した大久保さんがブランディング戦略に着手したのです。

組織に存在する3つのタイプ

皆さんいろいろな組織に所属していると思います。「犬は人につき、猫は家につく。豚はマイペースにその日を過ごす。」という言葉がありますが、組織にはこの3つのタイプの人間がいるのです。

犬は仲良しのグループを作り、輪を大切にするタイプ、猫は組織のために行動を起こせるタイプ、そして、豚はマイペースに何事にも惑わされないタイプ。どのタイプがいいというわけではなく、この3つのタイプの人間すべてが組織にとって重要であるということが大切です。

近大マグロの歴史

そうこうしているうちに、平成14年、クロマグロの完全養殖に成功します。

完全養殖とは、卵から成魚、親魚までを完全に人の手で育てることです。完全養殖ができたことで今までの赤字も解消されると期待が膨らみました。

2年3か月がたち、マグロが20㎏~30㎏を超えたころ、そのマグロを市場へもっていきました。しかし、「単なる養殖マグロではないか」という、自分たちの期待とは裏腹に辛らつな言葉が返ってきました。学術的にはオンリーワンのマグロだったかもしれませんが、市場のプロたちは味で勝負を仕掛けてきました。味は普通の養殖マグロと変わらないと突き返されてしまったのです。

市場での出来事を近畿大学内部に報告しても、同じような返答。「仕方ないよね、養殖魚だから」と。外からも内からも批判的な、常識にとらわれた意見が返ってきました。しかしそんなことも言ってられません。研究所の閉鎖されてしまう…。そんな時に、固定観念を破った出来事が次々と起こりました。

まず、自分たちだけではどうにもならない。そう思った大久保さんは外部の人(アウトサイダー)のもとへ駆け込みました。コンサルタントの人は、大久保さんにこう言います。

「魚の販売を考えるなら流通全体のことを考えなければならならないよ。卸売り業者からだめだと言われて終わってはだめだ。卸売り以外にも仲卸、小売り業者などたくさんあるではないか。その人たちの意見をすべて聞いたのか。」

そういわれて行動できていなかったと気づかされました。そこで大久保さんはお客様の声を聞くために全国を回り始めます。魚屋の店頭に立って、魚屋で買い物をしている人たちに近大のマグロを進めてみると返ってくる言葉は「おいしいの?安いの?」でした。ほとんどの人たちは市場と同じことを言っているな…。と感じました。しかし、同じような答えを返す2,000人~3,000人の中、たった一人、こんなことをいうお客様がいました。

「安心よね。」

それまで安い・おいしいという言葉の中で「安心よね」という言葉は、それまで大久保さんたちが持っていた「研究所の魚は胡散臭い」という潜在意識を一切取っ払いました。安心、という言葉で売りに出していいんだ、と。

今度は安心をどのように目に見える形にするか考え始めました。ただただ安心だ、おいしいというだけではお客様は信用しません。農産物では作り手の顔を見せる、という安心感の提供は既にありましたが、差別化、ユニーク性がありません。何か目立つことをしなくてはなりません。

そんな時、大久保さんの友人の一人がすし屋で体験したことを話してくれました。

「すし屋の大将は中卒だったんだけど、このマグロは大卒だね、て言ったんだ。」

大久保さんはこの言葉から「大学を出ているマグロ」「大卒マグロ」で行こうと決めました。大学を出ているから安心なんだと。それを見える化するには卒業証書を作ってあげようと考えました。卒業証書の中にQRコードを入れて、それを読み取ると生産履歴(卵から成魚になるまでどのように成長したか)を掲載しました。この卒業証書が安心の見える化につながるだろうと考えたのです。

大久保さんは上記の意見を会議に出しました。すると、研究所の中から帰ってきた言葉は「そんな常識外れな…」「クレームは誰が処理するんだ」など、また常識にとらわれた人たちからの猛攻撃を受けてしまいます。大久保さんはここで我慢しませんでした。こればかりは引けない、一年かけてお客様の意見を聞いたのだからやってみよう!と。そうした大久保さんの熱意を受けて、満を持して近大マグロは世にお披露目となりました。

卒業証書のついたマグロが百貨店に並べられ、メディアに取り上げられ、一夜にしてどっと注文が増えたのです。注文が殺到し、メディアにもどんどん取り上げられていきました。

ここまで行けばブランディングは成功といえるでしょう。しかし、成功したことをいい気に少し気を抜いてしまった大久保さんは痛い目を見ることになります。

せっかく築いたブランドが消える事態が発生しました。近大マグロが売り切れてしまい、市場に出回らなくなってしまったのです。市場に出なければ知名度も売り上げも上がりません。しかし時すでに遅し…。そこで大久保さんは「物がないのであればノウハウを売ろう。」と思い付きました。世界にノウハウを売り、世界の近大マグロにしようと奮起します。

たちまち契約のお問い合わせが大久保さんのもとにやってきます。地中海のとある国と契約、という話まで上がりました。世界の近大を夢見て事前調査に乗り出し、現地の調査を約1週間して帰国しました。その国と契約をしよう!と息巻いて帰国したのですが、研究者からは「No」と、思わぬ返答が返ってきました。

研究者たちはリスクを恐れました。最終的に顧問弁護士の元へ駆け込み、意見を伺うと、「この段階でもめてるプロジェクトが成功したためしがない。やめなさい。」といわれ、泣く泣くプロジェクトは失敗に終わりました。

案の定近大マグロのブランドが消えかかってしまいます。そんな時に大久保さんは何をしたのか、というと本を執筆しました。こんなことをしてきた、あの時近大はこの方角に行くべきだった、という内容で本を書き、研究者たちに配って回りました。

すると大久保さんの本を読んだかどうかはわかりませんが、もう一人大久保さんと似たタイプの大学本部の人が研究所にいてくれたおかげで、今度はきれいな研究所をグランフロントにオープンさせることができたのです。このときになると大企業型のブランド戦略を行い、商品ブランドではなくコーポレートブランドの向上を目的として戦略が展開されていきました。

まとめ

ブランディングで最も難しいこと

ブランディングで最も難しいこととはやはり「固定概念を打ち破ること」なんです。

日頃から「こうしてはだめだ」といったダメな理由はたくさん持っていますが、その常識を破らなければ、そのダメな理由も破れません。

ガリレオ・ガリレイは地動説という世界の常識を、投獄されても破っていきました。それでも地球は回っているのだ、と。チャールズ・ダーウィンも「生き残るのは強いものではなく、変化できるものである」と唱えて現在の進化論につなげていき、生物学の大いなる発展に寄与しているのです。

ブランディングで最も大切なことは固定概念を打ち破ること。あきらめず、当たり前に流されず、ここからブランディングを始めるのです。

セミナーの合間にショートコラムとして養殖マグロ事業の現状やちょっとした豆知識も教えていただきました。

大久保さんが構築したブランド価値を高める戦略もあります。気になる方はぜひ大久保さんのもとへご相談に行ってみてはいかがでしょうか?

※無料相談は当日参加者の方に限ります。

以上、参加者の方の質疑応答をもってセミナーは終了しました。

株式会社Oak-Jソリューションズさんのホームページ

セミナー主催会社:株式会社ビジネスプロモーションマネジメントさんのホームページ

billage OSAKAではこれからもこのようなイベントを随時開催していきます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?