大学進学率と「あるべき大学の姿」

noteまさかの連投です(笑)

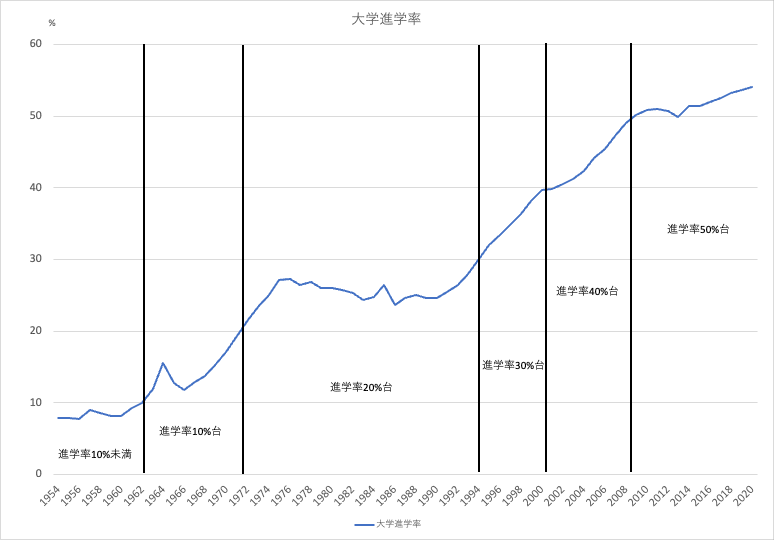

学部長の強化書にはあまり関係ない話かもしれませんが、僕が大学の現状を理解してもらおうとする時に、最も使うデータの一つは大学進学率です。

「大学とはかくあるべき」とか「今の大学はおかしい」という人は結構います。一般の人ならまだしも、今の大学生を教える立場の大学教員がそんなことを言っていたら、困っちゃいます。学部長はそういう教員を説得しないと、仕事が進まないときがあります。。

そんな人達の話を聞いてみると、多くの場合、自分の経験談、つまり自分が大学生の時代の、しかも自分が見聞きした1〜2例という非常に特殊な事例を一般化していることが多いように感じます

そこで、僕は、そういう人に対しては、進学率の変化からじゅんじゅんと説明していくことにしています。

大学進学率の変遷と大学のあり方の変化

まず、大学進学率のグラフをみてみましょう。みなさんが18〜22歳の時の進学率はどれくらいでしたか?

僕は進学率20%時代に大学に通いました。日本の大学の歴史の中でも、進学率が特に安定していた(変化しなかった)時代です。この時代は長く続き、大学の状況もそれほど変化が起きなかったので、現在の40歳台後半から60歳台の大卒者は、大学時代を「共通体験」として語ることができます。曰く、「あの頃はみんな授業なんて出なかったよね」とか「あの頃は図書館にこもってればよかった」とか。「授業なんて、自分で面白そうなものだけを履修すればよかった」とか。

とってものどかな時代でした。懐かしい限りです(笑

しかし、ここに70歳以上の大卒者が加わるとちょっと状況が異なってくるはずです。「あの頃は学生運動が盛んでね。。。」と多くは語らないかもしれませんが、1960年代の大学はまた、全然雰囲気が違っていたことが想像されます。

さらに80歳以上の大卒者になると、さらに違ってくるはずです。そのころの大卒者は、大学生が「特権」であった時代に、誇りを持って学生生活を過ごした「エリート」に違いありません。哲学を読み、街なかで高歌放吟した経験をお持ちかもしれません。

ちなみに、金沢には「四高記念館」があるので、そこの資料をみるだけでも、旧制高校、そして戦後の新制大学の雰囲気がなんとなくわかります。

さて、では「あるべき大学の姿」とは、いつの時代のことでしょうか? もし、進学率20%時代のことを「あるべき大学」とか「あの頃は良かった」と思っていたら、それ以前の進学率10%台や進学率10%未満の人たちから「あんな大衆化した時代の大学なんてもはや大学じゃない」ってどやされると思います(笑

マーチン・トロウはこう言ってます

ちなみに、アメリカの教育社会学者の泰斗マーチン・トロウさんは、今から45年前ほどの論考で、「進学の機会が極度に制限されている段階では、それは社会的出自や才能、あるいはその双方に基づいた特権とみなされる」と語っています(『高学歴社会の大学』東京大学出版)。そして、「進学率が15%をこすようになると、人々は進学を一定の資格を備えたものに許された権利であると考えるようになる」とも言っています。

これは鋭いです。僕も大学に合格したときは、「大学に入学する権利を得た」と思ったことは間違いありません。

僕が大学入学直後の4学部合同履修ガイダンスで、(どこかに書いたかもしれませんが)当時社会学部長か教務部長だった阿部謹也先生が、「大学の中に閉じこもって時間割通り勉強しようなんて人は馬鹿です。他の大学のこれぞと思った人の授業にモグリなさい。」といい放ち、履修ガイダンスの場でなんてことを言うんだと、さすがに当時でも、笑えない空気になっていたことは忘れられません。でも、阿部先生は、「大学生としての特権・権利」を最大限有効に活用しなさい、ということをおっしゃってたんだろうなと思います。この辺の話は浅羽通明『見えない大学本舗』に詳しいです。

ところで、マーチン・トロウさんにはその続きがあって、「進学率50%に近づけば、(中略)、進学は一種の義務とみなされるようになる。(中略)ますます多くの学生が、進学しなければならないという義務感に駆り立てられるようになっていく」

日本でも、大学生は「特権」→「権利」→「義務」というように、進学の意味が変わってきていると理解すれば、今の大学生の気持がよく分かるようになります。

今の大学生に対して、「君たちは大学に入学するという権利を手に入れたんだから、研究室を訪ねたり、図書館でもなんでも自由に使うようにしてください。大学は自由なところですよ」って言っても、ピンとこないかもしれません。

むしろ、「大学に来なきゃな、と思って来たみなさん。確かにみなさんは大学進学を義務と思っていたかもしれない。確かに大学は、決められたカリキュラム通りに「勉強しなきゃいけないところ」でもあるけれど、その一方で「これ面白いな」と思った瞬間に、その分野を自分で深めることができる場所なんですよ。それが本の世界でもリアルな現実の世界でも。そういう出会いがあることを教員は願ってます」などと言ってあげるほうがよいのかもしれません。

ともあれ、「大学とはこういうものだ」という固定観念を持ってしまうと、今の大学での仕事(特に教育)はできない、という話です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?