甲種防火管理者をとってきた

住んでいるマンションのジャンケンで負けて甲種防火管理者になれる資格をとってきた。平日に2日間の講習受講のため休暇は必要なものの、受講費用8,000円はマンションが出してくれて、一度受講すれば一生モノとなる。

私は資格集めに凝っていたことがあり、何の役にも立った事のない危険物取扱者を乙1〜6まで集めたこともあった。我ながら適任だと思う。学ぶうちに、実は意外と求められるシーンの多い資格とも分かった。

毎度、予約開始の翌日には定員締切していて、場所や開催を変えて何度目かのリベンジの末に予約できた人気の資格だった。

オーナーや経営者(≒管理権原者)が自ら必要に駆られるパターンもあるだろうけれど、多くは前任者が居なくなってジャン負けした人だろうから、そんな人の励みになる情報が残せれば幸い。

そもそも防火管理者とは?

防火管理が求められる背景に、年間100件を超える火災がある。中には複合的に悪いことが重なって、死者数十人にわたる多い痛ましい事件もあった。もちろん消防の方が駆けつけてくださるけれど、基本的に自分のことは自分で守らねばならないのだ。

そのため、建物(≒防火対象物)の用途ごと一定以上の定員となる場合には、防火管理者を立てて消防計画を作成して届け出て遂行することが義務付けられている。実際のお仕事として、火災を未然に防ぐこともあれば、もしもの火災被害を最小化することもある。

私が勤務している数百人規模の事業所、住んでいる50人以上のマンション、30人規模のお店、大型商用施設に入る小さなテナントなども制度の適用となる。

人が生活・仕事を営む数だけ必要となる資格なのだから、そりゃ予約も取れないくらい人気になるのだと納得した。

防火管理講習の内容

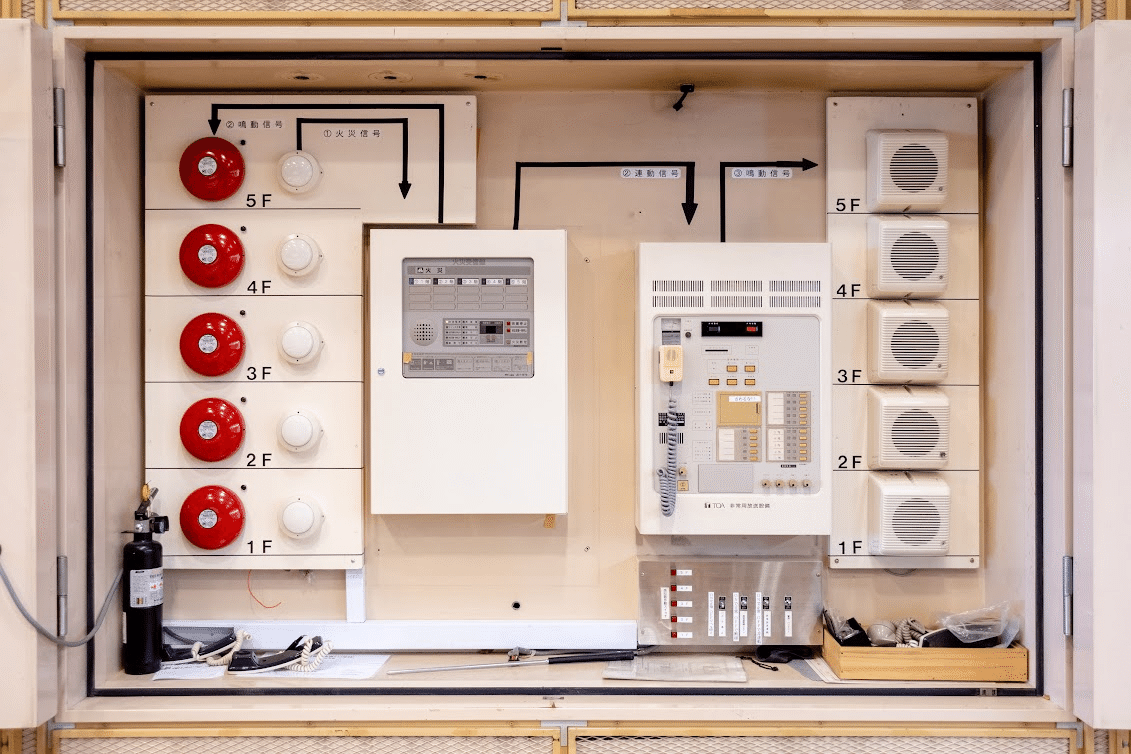

前節の「防火管理者とは何か?」のほか、危険物の範囲に近い火気取扱いの基礎知識やら、設備(例:消火器)や施設(例:防火シャッター)の知識やら、避難訓練のような人の運用やら、防災計画の書き方やらをみっちり学ぶ。

消防署に併設のホールのようなところで、おそらく消防署OBの方が講師を勤められている。消防署と言えば火を消すお仕事というイメージであるけれど、できるならば火災を未然に防ぐに越したことはない。そのための仕事もあるんだなと知った。

防災管理者にも、1日の座学でとれる「乙種」と、2日かかる「甲種」がある。大型商用施設に入る小さなテナントだと乙種で事足りるけれど、どうせ受講するなら大して値段も変わらないので甲種をオススメしたい。

というのも、講習の2日目には実際の消火栓や消火器を触ってみる実習があって楽しい。普段から使っていないとイザという時に使えないよなと感じた。

四半世紀前、プール掃除に消火栓のホースを拝借してメチャクチャ怒られたことがあるんだけど、今思えば使い慣れておく意義はあったんじゃないだろうか。いや、アカンけど。

ともかく、防火管理は資格者だけでなくみんなでやるものだから、誰にとっても無関係ではない。その舵取りをする知識や技能について、防火管理者の講習を受けたことを形に残せて、良い経験になった。

「文章でメシを食う」の道を開くため、サポートいただけると励みになります。それを元手にメシを食ってメシレポします。