「例え話ができる」は最強な資質

講演家・セミナー講師といった話す仕事の人や、ライターやコラムニストなど書く仕事をしている、つまり何かを人に伝える仕事をしている人に必要とされるのは、どれだけうまい例え話が出来るかではないかと、常々考えている。

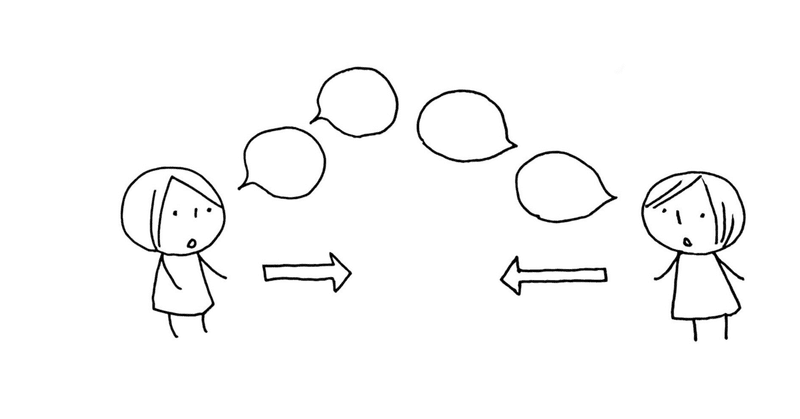

当たり前だけれども、自分と目の前にいる人は違う人間だ。

自分が思っている当たり前と相手が思う当たり前をすり合わせることがコミュニケーションの基本だと思う。

例えば「広い会議室を用意して」という一言取ってみても、広いという言葉から想像するものは人それぞれ違う。100人入る部屋が広いと感じる人もいれば10人入れば十分広いと感じる人もいるだろう。

だから「広い会議室を予約しておいて。例えば20人が軽い運動できるくらいの」と言ったように、その人の中にある当たり前に例え話でアクセスしておくことが大切だ。

私のnote記事を読んだ友人から「仁美さん、結構お金の話を書いているね」と指摘されたことがある。お金が好きで好きで仕方ないということもあるが、お金の例え話が便利でよく使ってしまうということの方が大きい。

例えば「大金をムダにした」と書くよりも「給料二か月分をムダにした」の方が読み手は頭の中に絵を描きやすい。大金というと人によって程度が違うけれど、給料二か月分と書けば読み手も「ああ、あのくらいか」とピンときやすい。

ただ注意したいのが、物書きには好きなフレーズがあって無意識にくりかえし使う癖がある。私の場合はお金以外の鉄板フレーズを増やす努力も必要だ。

そうした言葉のトレーニングとして私がやっているのが「これを江戸時代の人に伝えるなら」という問答だ。スマホを、飛行機を、タピオカをあの時代の人にも伝わる言葉を、頭の中で考えるのが楽しい。

本やyoutubeから得る情報も貴重だ。

私の好きなチャンネルでバズマフという農林水産省のチャンネルがあるのだが、その中で登場する松岡さんという若手職員さんが抜群にたとえ話がうまくてよく見ている。

何年か前、農林水産省が「地理的表示保護制度(GI)」という取り組みを始めた。

漢字ばかりの難しそうな制度に聞こえたけど、上の動画を最後まで見たところこの制度が何なのか理解できた。たいていの人は一回この歌を聞けば忘れられないと思う。

ぱっと見るとラップで面白おかしくしているだけに見えるが、実はかなり高度なたとえ話なのがお分かりいただけるはず。

文章の世界では、自分の主張を読み手にぶつけるように書くことを「書き手が主人公になっている」と例えたりする。

子どもなら子どもにわかるような、お年寄りならお年寄りに伝わる、相手に寄り添ったたとえ話が出来る人は「読み手を主人公に出来る人」である可能性が高い。そういう人が書く文章は面白い。

バズっているブロガーさんを見ると羨ましい気持ちになるけれど、いつか自分の言葉が誰かにとって必要なタイミングで届くように、日々努力していきたい。