ハンズオンはオンラインで学べるか?

はじめに

コロナ禍で、学会だけでなく多くの研究会や勉強会がリアル開催できなくなり、非接触で感染対策もできるオンライン化がすすんだ。感染状況に地域差があり、職場のや地域自治体の指針にも格差が出る一方で、自己研鑽も含めた学ぶ機会というのは平等に与えられなければならない。オンラインセミナーや、リアルとオンラインを同時に行うハイブリッドセミナーはそのような背景の中で広がっていった。特に、一部の人達は問題なくリアルで集まれたり、ワクチン接種の有無や地域の事情っも合わせると集まれる人そうでない人と区別しないハイブリッドセミナーは今後のこういった学会や研究会のスタンダードになるのだろうか。

ライブ配信のノウハウを日々情報発信されている松井さんのYouTube Liveに参加させていただいた際も、そういった配信技術について話をさせていただいた。

学会発表や講演など、プレゼン形式に関してはある程度技術ノウハウにも見通しがついたが、一方で体験型学習に関しては未だに答えが出せずにいる。医療の分野でも、入職する看護師が十分な現場実習経験をつめていないことから新人研修や指導に配慮する必要が出てきたりなど、コロナと学習機会についてはまだまだ解決すべき問題が多い。

麻酔科領域では、ハンズオンセミナーという体験型の学習にどうしても頼らないといけないものがいくつもある。厚生労働省が定めた、すべての初期臨床研修医が習得すべき基本手技には麻酔科領域の研修で学べることが数多くある。

この中でも、超音波診断装置を用いた基本実技について、画像を見ながら点滴笠智手技を行うというもの。

※実習風景のイメージ(大分大学医学部麻酔科学講座HPより)

この風景は、コロナ禍で感染対策を行った上で開催されたものだが、ハイブリッドで行われた。

このときは、リアル会場のセミナーをオンラインで配信するということだったが、オンライン参加者も指導を受けたり、体験型の実習はできないものだろうか?つまり、全国同時開催で、拠点となる機関施設にそれぞれの感染対策をした上で集まり、場合によってはオンラインで指導を受ける。リアル会場にいない講師に指導を受けるということは可能なのか。それを模索している。

テーマは「超音波ガイド下血管穿刺」

扱う教育テーマとしては超音波ガイド下血管穿刺を選択。これが一番オーソドックスだ。厚生労働省が定めた基本手技の中にも「注射法(中心静脈確保)」が項目としてあげられており、研修医にとってこの主義は登竜門であり花形手技である。『明日CVデビューなんだ!』『俺、もう5回も刺したぜ』なんていう会話が研修医室では日常茶飯事。実際は、そこそこ重症患者に対して行われる手技なので、時代もあってより安全確実に手技を行うために今では超音波診断装置で目標とする血管を確認してから点滴の針をそこに刺すというのがスタンダード。

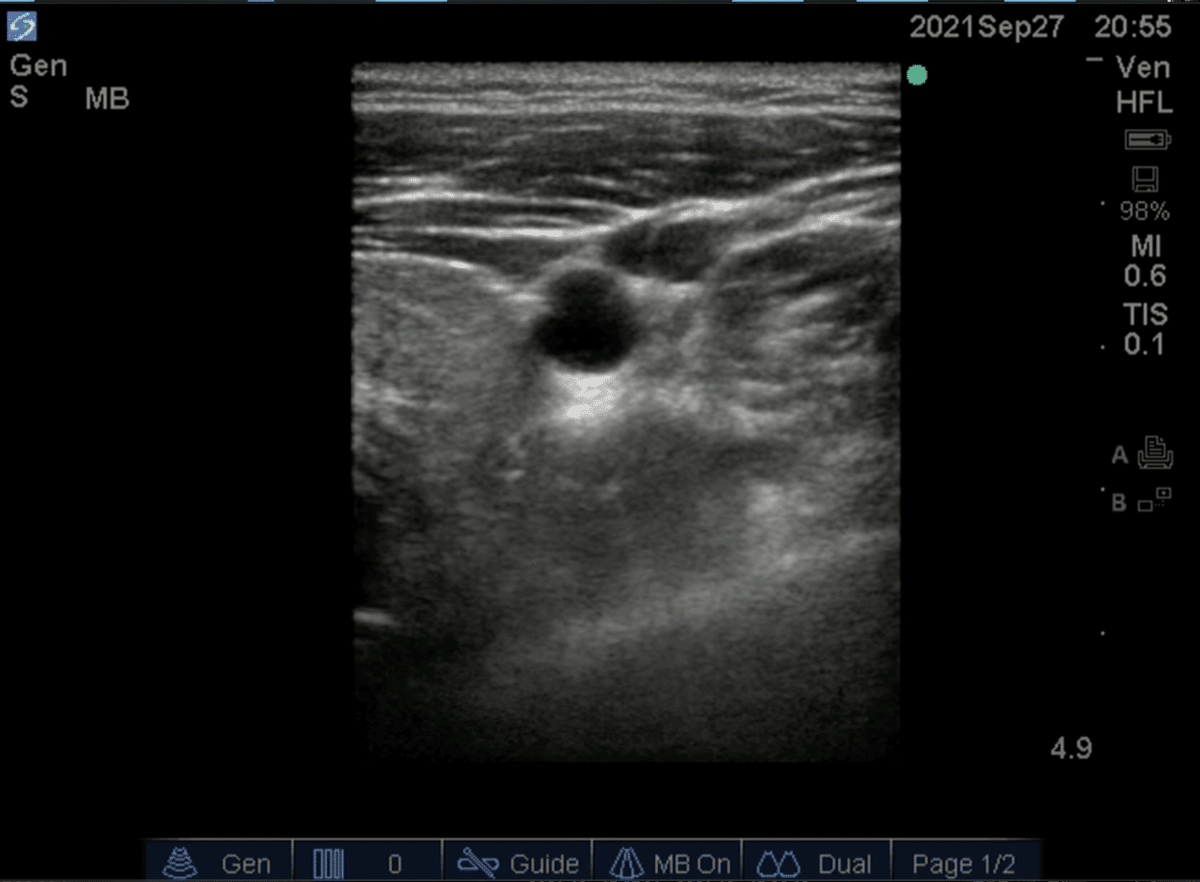

例えば首の血管に点滴をいれる場合はこんな感じ(ちなみに、私の血管です)。黒い楕円形のものとその左下に比較的まんまるの黒い円形の物体があると思いますが、それが血管です。まんまるい方は動脈であり、これを刺してはいけません。ガチで事故ですし、実際年間数件はそれに関連した医療事故が報告されています。真ん中のまんまるい黒いのを刺さずに、その右上のちょい楕円形の静脈をめがけて点滴の針を刺すというものです。体験型の手技の中では基礎中の基礎であり、多くの大学病院や研修病院では研修医向けの体験型セミナー=ハンズオンセミナーが開催されています。

ハンズオンセミナーの配信画面

今年の4月に、アカデミーでハンズオンハイブリッドセミナーを開催しました。

このときは、自分たちの中でも勝手に『快挙』と思っているのだが、配信のためにビデオスイッチャーで画面構成をして、それをリアル会場のスクリーンに映し出すことでリアル会場も大画面で超音波の画面を見ることができるという新たな発見ができた。

リアル会場のハンズオンは、4−5人程度の小グループに分かれて実習を行うが、インストラクターの技術をいい位置で見ながら学べるのはせいぜい1人か2人だろう。あとは、場所を移動したり隙間から覗き込んだりしながら多くの技術を盗み出そうと必死なのだが、配信を意識して画面を組んでそれをリアル会場にも流すことで参加者の誰もが特等席で学ぶことができるという大きな発見があった。

具体的な配信画面案

これまでのハイブリッドハンズオンは、リアル会場のハンズオンを配信するだけだった。オンライン参加者も指導を体験できたり、オンラインインストラクターから指導を受けたりはできないものだろうか。そのために必要な情報としてはどのようなものがあるか。以下に示すのはあくまでイメージ図。

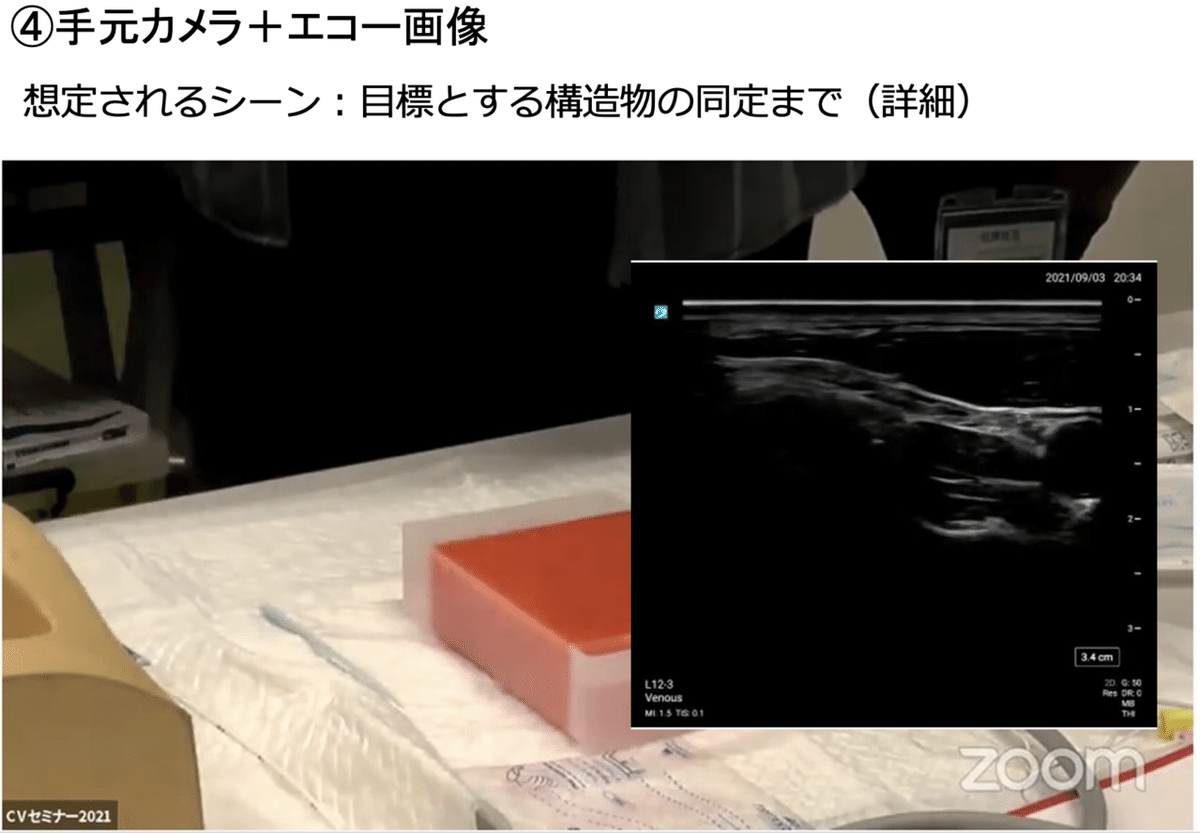

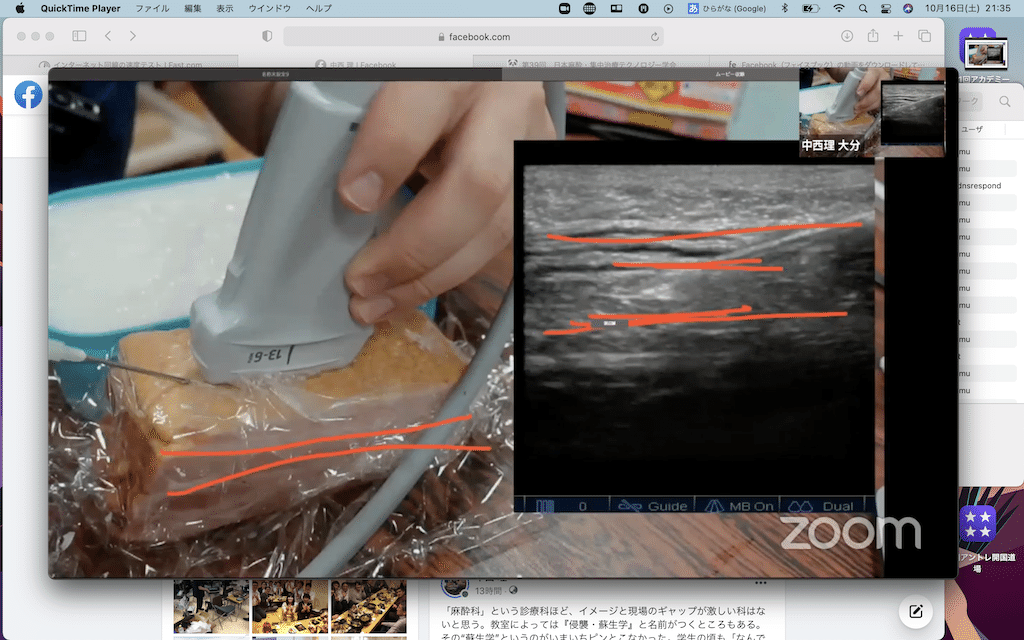

おそらく、用意できる映像素材としてはこの4種類。これらをどう組み合わせるかだと思う。なお、あくまでイメージ図なので実際の画像はそれぞれのシーンに合致していませんが予めご了承ください。

意外と大事な俯瞰カメラ。実際の施行者と患者の位置関係、エコーの位置など。点滴などの手技モノは、8割が体勢も含めた準備にあるといっても過言ではない。自分も、研修医に指導するときは「もう30秒かけてゆっくり確認して」と言う。

全体を写す俯瞰カメラでは、手元の様子が今ひとつ伝わらない。そこで、手元カメラをPinPで挿入するという方法が考えられる。

実際に超音波診断装置を使って、目標とする血管などの構造物を見つけるまでは、手元の超音波機械のあて方や針の角度が指導の中心となる。

③の応用がこの④。カメラ位置は調整が必要だが、このような画面配置で指導をしている先生もいる。

指導の際に、説明用のPC画像が必要になる場合のあるだろう。

以上、この5種類が今のところ考えられる双方向超音波ハンズオンハイブリッドセミナー。

言うまでもなく、V-8HDならPinP2系統まで容易に準備できるし、位置の調整は拡大縮小も自由自在。本体備え付けのマルチビューで映像トラブルにはいち早く対処できるし、スケーラーも2入力に対応しているため様々な解像度を持つ超音波機器にも対応できる。何より、本体のみでその操作が完結することからライブ配信に向いており、トラブル時の対応やアドリブでの新規画面構成作成にも対応しやすい。前回のCVセミナーでは事情によりATEM Miniで組んだためそのトラブルに追われたが、今回は遠慮なくV-8HDを使わせていただいた。

テストの配線図

今回の配信では、実際は「演者PC」と「ZoomPC」の2入力を省いている。簡略化のためです。

実際のセミナー運用では、演者PCもいるでしょうし、ZoomハイブリッドでSplit画面を作るならZoomPCの入力もいるので最低でも5入力必要になりそうです。

実際の配信、指導で使うお絵かきツール

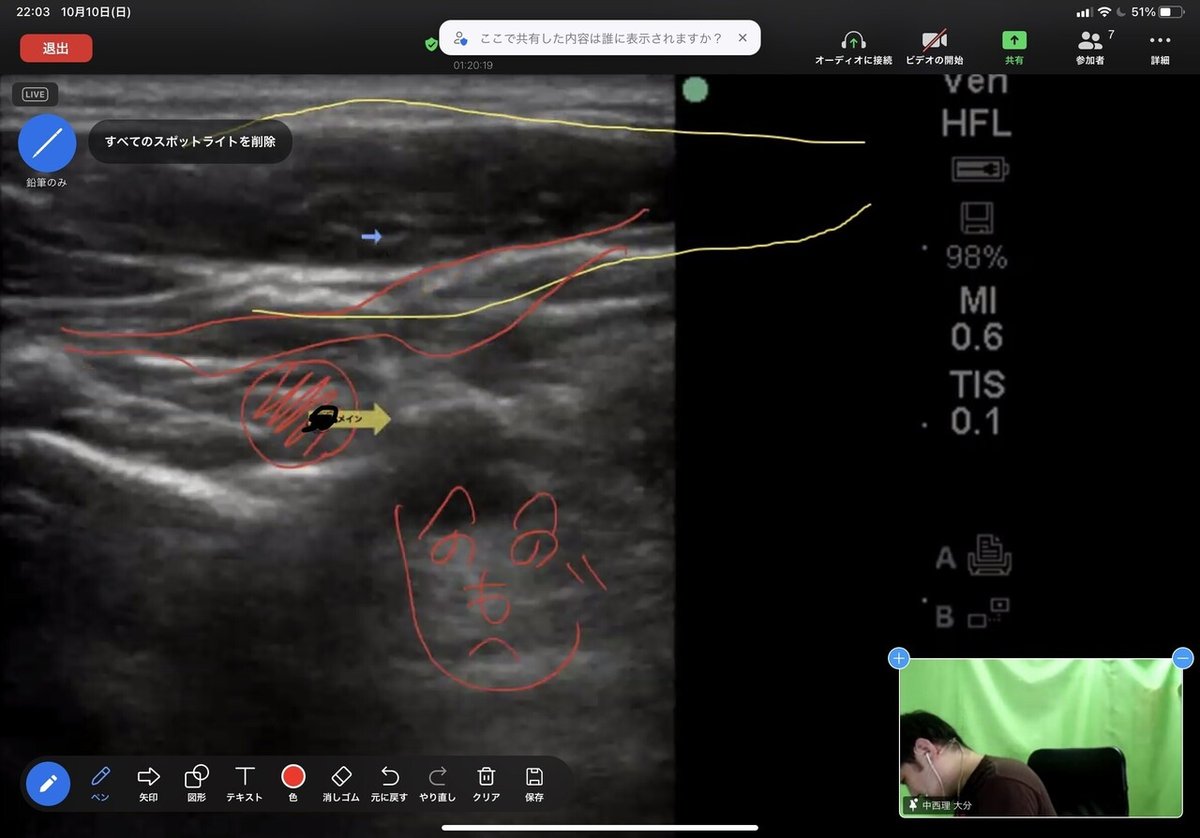

まず最初に、オンラインで指導を受ける際に便利な機能として「Zoom画面共有での”お絵かき”」機能を活用したい。Zoomで画面共有をした際の「コメントを付ける」でお絵かきツールが立ち上がる。

これで、共有画面に書き込みができる。もちろん、iPad端末でZoomにログインしていたらApple Pencilも使えます。

こんな感じで、レクチャーを受けることができる。

ポイントとなるのは、「画面共有で共有されていること」。なので少しオペレーションが煩雑になる。ビデオスイッチャーなどの映像をUVCキャプチャーボードなどを経由してPCに入力されている場合、Zoomにはそのままデバイスをカメラとして認識できるが、画面共有機能で共有するデバイスにそれを指定できない。なので、Macの場合はQuickTimeを立ち上げて、新規ムービー収録画面を立ち上げ、そこでビデオをUVCキャプチャーボードを選択することで配信画面と同じ映像が表示される。Zoomの画面共有機能でQuickTimeを指定すれば、V-8HDで作った映像が画面共有で表示される。

画面共有をすると、今後ハイブリッドセミナーをやる上でZoomのデュアルディスプレイ画面がどうなるかとか、Display Linkを併用した場合の画面表示はどうなるかなどいろいろ検証しないといけない部分はあるが、このお絵かきツールは非常に有用だった。

2画面での指導例

今回実際、指導を受けるシーンを再現してみて様々なことが見えてきた。

このように、基本的に指導を受けるのは2画面が一番快適だった。エコー画面もタイムラグは気になることなく指導を受けることができる。この技術、実はすごいかもしれません!!

3次元の指導には3画面が必要か?

3画面になるとどうしても情報過多になってしまうような気もするため、やはりスタンダードは2画面がいいだろう。しかしこれは、実際の動きは3次元の動きになるため、指導内容によっては手元カメラ2方向が必要になることもある。

こういった、超音波プローベの3次元的な動きを指導する場合はどうしても2方向の手元カメラが必須になってくる。2画面で手元カメラをライブスイッチングで切り替える方法もあるだろうが、ライブスイッチング操作は使用機材の影響を受けやすいと個人的にも思っているし、慣れない人がライブスイッチングをやるのはトラブルのもとになる気がする(やってみてください)。シームレスな指導のためには、ここだけは3画面にしたほうが無難かもしれない。

指導を受ける立場としての意外な発見

実際、簡単な超音波ガイド下穿刺手技の指導を受けてみた。最初に言い訳だが、医師経験年数の割に動作がぎこちなかったのは、シミュレーターとして用意した寒天の強度が足りず(食用としてはちょうどよいのだが)にすぐ崩れてしまうことや、豚バラ肉は匂いがつくため手を思いっきりつけたくなかったため実際に行う手技とは少し手を話した状態でのシミュレーションだったため、そこだけはご理解いただきたい。寒天は、レシピ本(=添付文書?www)よりも2−3倍の濃さで作ったほうがちょうど良いようです。ベーコンは実際店頭でいい筋層のものを選びました。自作セミナーです。このへんのノウハウも、いるかな?笑

指導を受けて思ったのは、オンラインでの指導はありだということ。もちろん、受講生側に配信装置とそれを扱うスタッフ、一通りのシミュレーターや超音波診断装置は必要にはなる。そのため、オンライン参加者は各ご家庭でというわけには流石にいかず、各地域の基幹病院や大学などに小規模で集まって、業界で有名な先生の指導を受けるというのが実際のところだろう。

自分が手技をやる間、一切実際の超音波装置の画面を見なかった。すべて、配信画面に写っている超音波の画面を見ていた。更に、自分の手元もあまり見ていなかった。手元よりかは、画面に写っている手元カメラを見ていた。オンラインで『ここの角度をもっとこうして』と画面に書かれたコメントに沿ってプローベを動かして手技を行った。これはやってみてわかった新たな発見だった。実際のセミナーでは、この画面をPCミラーリングでスクリーンに映し出すことで、大画面ですべての受講生が同じ画面を見ることができる。超音波の画面が大画面で見れるというのはすごくメリットだった。

オンラインを意識した画面にすることで、リアル会場参加者にも全員平等に特等席を準備できる。これは、アフターコロナのハイブリッドセミナーの大きな利点としてスタンダードになるのではないだろうか。もちろん、そうしていきたいため引き続き精進していきます。

ネックとなった通信速度

今回一番ネックとなったのは通信速度。超音波装置を使う関係で、職場からのテスト配信となった。院内ネットワークを使えればいいのだが、使用機材とアプリの都合で院内ネットワークで認証させていない個人のPCを使うことになったので、回線はテザリング回線での配信とした。いつも使っている回線なのだが、院内Ope室は入り組んでいて携帯電話端末の電波の入りが良くない。麻酔科控室はせいぜいアンテナ1本。窓際のラウンジでようやく2本立つ程度。そのため、安定した通信が非常に困難だった。最低値で600kbps程度を叩き出すという時代錯誤感!。さらに、同時にZoomISOでもログインしようとネットワークを使うと一気にZoomのパフォーマンスが落ちて、アプリが落ちた。さらに、同じ回線で紐付けしてあるiPadやiPhoneでもZoomアクセスしようと試みるも困難だった。Zoomは、画質を落としてでも音だけは届ける仕様になっているが、最終的には音まで遅れだす。安定しているときは20Mは出ていたのだが、差が非常に激しかった。

実際にこの環境で正式なセミナーや配信をするということはないので、それほど問題とは思っていないが、逆にこのような制限のある環境で配信するとどうなるかを知ることができた。配信画質は落ちるし、音も宇宙人がしゃべってるようになる。インターネット回線に負荷をかけるシステムは実用的ではないな・・・。

ハイブリッドハンズオンセミナーの幕開けなるか!?

ただの試験配信ではあったが、こうした配信を検証しているというのは実はすごいことだったのかもしれない。トラブル時(主に音だが)も含めた内容は、YouTubeに公開しているが、順調に再生回数が伸びている。実際、オンラインハンズオンの場合に必要な配信画面や指導法は試行錯誤の段階なので、こうして情報発信して様々な意見をいただきたい。

今回は、自由自在にV-8HDを使ってのびのびと配信をした。しばらく縛りプレイが続いていたので、トラブル回避でき安定・安心してオペレーションができるV-8HDはまさに愛機。超音波診断装置は、自動スリープ機能もついているためやはりスイッチャーに映像入力が確認できるマルチビューは必須と確信した。

今後も様々な検証をしていきたいと思いますので、お付き合いいただけると幸いです。

たまたま自分がこういう立場で、こういうニーズがあったからやってますが、実験手技系の教育や会議の円滑な運営など様々な場面に応用することができます。アフターコロナの可能性として、ハイブリッドセミナーには可能性がたくさんある。地方住まいの身としては、これにより地方のデメリットはほぼ解消できたと言っていい。前から言っていますが、やるかやらないか。はじめるなら早いほうがいい。この配信も、実際配信の運用をやってみるのと見ないのとでは大きな差が出てきただろうし、実際実現したのは『この計画ならできる』系だった。「できる」よりも「できた」が大事なんだとあらためて思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?