【最新作云々㊹】26年前のインターハイ会場に堂々到着!! 原作者自らの手で換骨代替された超高校生級アニメーション映画『THE FIRST SLAM DUNK』

結論から言おう!!・・・・・・こんにちは。

普段から極力運動しようと平日は仕事帰りの夜に、土日は早朝に走るようにしてるんですが、早朝に近所の公園を通ると必ず中高年の近隣の方々の太極拳を目撃してその度に"暗黒太極拳"を思い出しちゃう、O次郎です。

※ハイ、こちらが通称"暗黒太極拳"と揶揄されたセガサターンの恋愛シミュレーションゲーム『センチメンタルグラフティ』(1998)のオープニングデモ。ヒロインの女の子たちが謎の暗黒舞踏を披露しつつなんか雨に濡れそぼってます。

作品自体は当時莫大な広告費かけてプロモーションしてたということで、確かに当時読んでたゲーム雑誌で大々的に宣伝されてたかも。ウチはゲームをやってた兄も僕もこういう"ギャルゲー"的なものに手を出さなかったので幸いにというか、肝心のゲーム内容がめちゃくちゃ酷評の嵐だったのは後年になって知りました。

それにしてもこのPV、曲はわりと普通なのでなおのこと謎モーションとのギャップが凄いというか・・・。(・w・)

特に1:30過ぎぐらいからが強烈ですが、どことなく本作発売の数年前のアニメ『ストリートファイターII V』でリュウが波動拳を溜める(そう、このアニメ版では波動拳に"溜め"が必要なのです。しかも終盤は数話分ずっとリュウは"溜め"動作だけという引き延ばし展開も…)モーションに似ているので、ひょっとすると参考にされたのかもしれません。

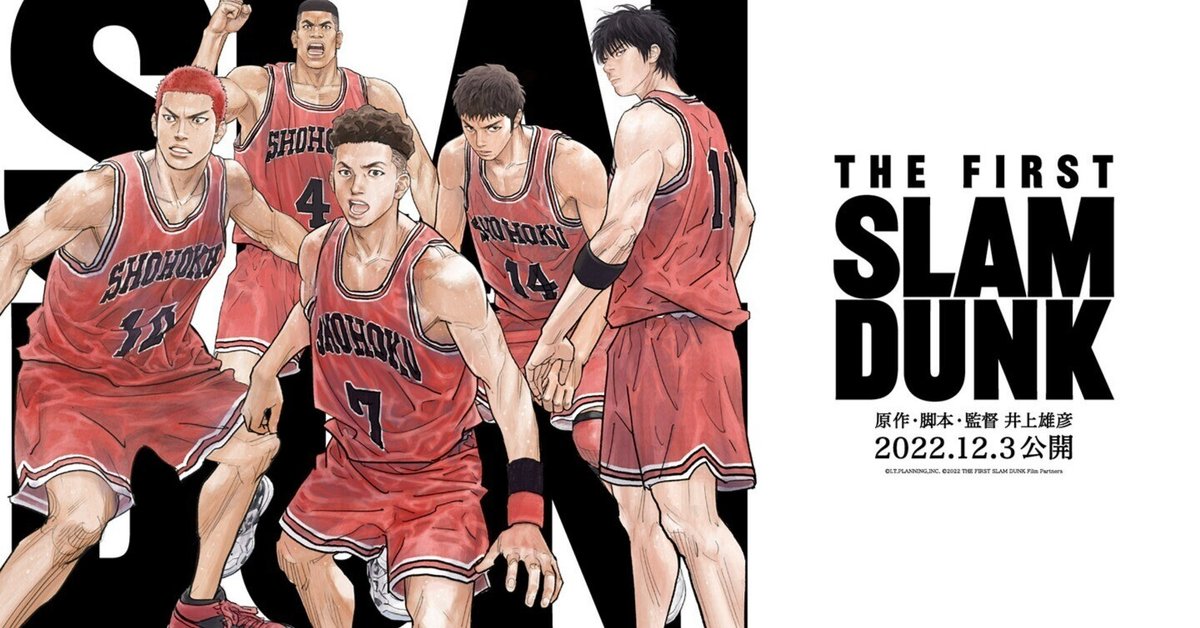

今回は最新のアニメ映画『THE FIRST SLAM DUNK』です。

製作が発表されて以降、一貫して内容情報は伏せたままという異例のプロモーションを展開しつつ公開一月前ぐらいになってようやく声優さんが90年代のTVアニメシリーズから全変更になる旨がアナウンスされて物議を醸してたのも記憶に新しいですが、結局公開まで物語内容は明かされずに半ば地雷覚悟で観に行かれた方も相当数居らっしゃるでしょうし、かく言う僕もその一人でした。

結果としては原作の最終戦におけるIH第2回戦・山王工業高校との試合を現代感覚にアップデートしつつ、まるで原画がそのまま動いているかのような重みのあるCGにて、原作者の井上雄彦先生自身が監督した渾身の一本。

一応ギリギリリアルタイム世代として原作連載・TVアニメ放映当時の思い出を振り返りつつ、本作で感じた良し悪しを挙げてみようと思います。ちなみに原作漫画は連載当時や完全版コミックスが刊行された当時に友人宅で一通りは読んだ、ぐらいのレベルです。

それでは・・・・・・・・・・・・・・・"波動拳"!!

※上記の"暗黒太極拳"話の続き、ストⅡⅤ版の波動拳がコチラです(動画の1分過ぎ頃から)。

もし本当にこれの流れでアレが出来上がったのだとしたらジャンル違いも甚だしいというか、最高にトチ狂ってますね。(゜Д゜)

さしずめ"女の子を可愛く動かしたいんだけど決まりきった既視感のある構図は取らず、誰もやっていないユニークなものを"というプロデューサーの思いが暴走しちゃった感じでしょうか。

だとすればまぁ確かに強烈に印象には残るのである意味で達成はされてるんでしょうが。

Ⅰ. 作品概要と原作漫画およびテレビアニメ版の思ひで

僕は昭和60年なので、原作漫画連載中(1990~1996年)およびTVアニメ放映中(1993~1996年)は幼稚園から小学校高学年の頃でした。

バスケットボールという題材のうえにそこに漫画的なハッタリも上乗せされるために作中の等身が高く目鼻立ちのしっかりした登場人物たちはかなり大人に見え、井上先生の当時から卓抜した筆致が児童には相対するのに背伸びを要求され、どこか取っつき辛い印象が有りました。

そもそもウチの家庭では5歳上の兄も4歳上の姉も『週刊少年ジャンプ』は購読しておらず、僕も小学生頃は月刊誌の『コミックボンボン』が購読誌でしたが、友人から回し読みさせてもらう中でも本作はちょっと読むハードルが高く、"『SLAM DUNK』は中高生のお兄さんお姉さん世代が読むもの"という印象が強かったのを思い出します。

当時クラス内では『ドラゴンボール』ももちろん大人気でしたが、あちらは物心ついた頃には既に漫画もアニメも隆盛を極めており、"原作もアニメも最初から最後まで付き合った"

という同時代感でいうとやはり『幽☆遊☆白書』でしょう。

当時、友人たちと休み時間に輪ゴム使って"霊丸"の真似事を何百発やってたことか。

ちなみに今月初めに六本木ヒルズの『冨樫義博展 -PUZZLE-』に行って参りましたが、

桑原が戸愚呂弟にやられて幽助が覚醒するあたりの原画で当時の興奮を思い出してウルッと…。

構図的には『ドラゴンボール』での悟空の初スーパーサイヤ人化と瓜二つですかそれは些末な事。

対してアニメについては原作のギャグチックなところが強調されていたので原作よりかは取っつきやすく、クラスの女の子なんかはアニメ発信のデフォルメされたキャラクターのキーホルダーをランドセルに付けてる子が居たりもしました。

ガチャガチャのラインナップの中に在りました。

ちなみにガチャガチャで個人的に一番回したのはSDガンダムのカードダスかな。

1枚20円でレバーをカチカチ回しながら出てくるヤツ。

しかしながらやはりというか児童には活字でこそ真に効果的な細密な内面描写のモノローグをアニメーションでまで再現されて試合が牛歩戦術の如く何週にも渡る展開がじれったく、一話完結の解り易さを期待しつつもそれは稀ゆえにたまにしか観なかった覚えがあります。

※わたくし関西地方出身ですが、たしか土曜日の17時からだったかな。

習い事のそろばん(もう今では習い事としては絶滅してるのでしょうか。僕も数年で行かなくなっちゃったんだけど…。)や友人宅に遊びに行ってて観そびれることもしばしば。

しかしながらこの放送枠の大きな特色であるビーイング系列のアーティストで統一された爽やかなOP/ED主題歌はこのうえなくキャッチ―で強烈に覚えてます。

・・・Spotifyとかにはあんまりそっち方面のアーティスト配信無いのでちょっと残念だども。

ゆえにアニメではジャンプ原作アニメによくあるアニメオリジナルエピソードを多少挟みつつも結局原作に追いついて途中で終了、というパターンで幕切れており、インターハイ会場に向かうところで終了という当時のヤキモキ感にもあまり共感できず、「あ~アニメは先に終わったのか」ぐらいの感想でした。

そのジャンプアニメの"迂回ルート"を解説するというメタ展開がなかなか面白かったですね。

ちなみに僕はキャラクターとしてはハタ皇子、

エピソードとしては土方さんがマヨマヨ星の王子になる話が特に好きでした。

こっちは頂上的な力が可視化された異能バトルの解り易さに加えて登場人物たちが

同年齢の小5であり、各声優さんのキャスティングもイメージに

ベストマッチしていて毎週楽しかったです。

少々間延びしてしまった原作後半までアニメ化せず余韻のある終わり方をしたのも好印象で。

※あまりにもインパクトとイメージが合致してたのでOPテーマはこれ一曲で十分でしたね。CG合成に時代を感じる…。

EDは「ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜」よりも「SPIRIT」のほうが印象に残ってます。

夏場は土曜は友だちと公営のプールに行ったりしてて「ぬ~べ~始まるからそろそろ帰らなきゃ…」みたいな感じだったなぁ。

後年になってジャンプ漫画の完全版コミックス商法の走りとも言える本作の完全版が発売され、既に揃えていた旧作コミックス全巻を手放して新たに完全版コミックス揃える友人が結構多く、あんまり興味の無い身からすると「既にほぼ同じもの持ってるのにもったいないことするな~」と醒めたというか親目線で見てたのをなんとなく覚えてます。

※調べてみると一冊当たりギリ千円未満なので良心的といえば良心的か。

そういえば意外や意外、kindle本にはなってないんですね。

なんとなく背景に井上先生の並々ならぬ哲学がありそうですがはてさて。

で、最初のジャンプコミックス版で中途半端に読んでいたものを完全版であらためて友人宅で読ませてもらいました。高校生の頃です。

その頃にはさすがに"背伸びしなきゃ"感は無かったですが、なんというか登場人物たちのあまりの身体的・能力的な非凡さに居心地の悪さのようなものを終始感じました。

もちろん、上述の『幽☆遊☆白書』や『ドラゴンボール』のような超能力は出て来ず、それどころか後のジャンプ連載のバスケ漫画の雄『黒子のバスケ』のような必殺シュートも登場しないのですが、逆にそうしたあからさまな異次元描写を避けたうえで現実感覚の常に天井ギリギリを描き、登場人物たちが迸らせる汗に"死ぬ気で頑張れ"との無言の諭しを述べられているようなプレッシャーを感じさせられることが強烈でした。

物語としては文句無しに面白いしキャラクターも生きており、不満点は無いのですがとにかく濃密で"その道のトップオブトップ"という彼岸の物語感も強く、"本作を読んで憧れて中高生のバスケ人口が飛躍的に増大した"という話については、僕が文芸部畑だったこともありますが、「憧れ抱けるほど手の届くような人達の話か?」と疑問符を付けたくなったのも事実です。

必殺技や超人的な能力で"これは娯楽の絵空事だから"という一歩引いた思考は許さず、その一方で強力且つ濃密な筆致で生身の人間の到達できる地平のギリギリを描き、合間のギャグでようやく一息ついたら再び極限の世界へ…という覚悟を強いる作品。

数多のジャンプ作品の中でもこれだけ読むのに敷居が高く、だけれども夥しい数のファンを生み出した作品、というのも稀有なのではないかと思います。

Ⅱ. 個人的ヒャッハー!!な点

というわけで26年越しの山王工業戦ですが、脚本のみならず監督まで務められた井上雄彦先生の多才ぶりにまずは脱帽、というところでしょうか。

こと絵に関しては、井上先生は如何にして己の理想を筆致で埋めていくかというアーティスティックな側面が強いように個人的には思います。

こちらも友人に借りて読んだりしていましたが、時に水墨画かと見紛うばかりの

芸術重視感で眩暈を起こしそうになったりも。

しかしながら監督というのはそうしたアーティスティックな素材を如何に取捨選択して繋ぎ合わせるか、省いたことによって何を観客に残すか、といういわゆる"引き算"の仕事であり、対極に位置する職人の仕事です。

ゆえに一人の人間がその両方の才気を発露させることはとみに困難であり、結果としてどちらも中途半端になるか最悪のところ没個性的に終わってしまうところですが、本作によって井上先生はその職人的気質も十二分に示された感が有ります。

山王戦だけで何十回も読み返したという私の上司が言っておりましたが、

花道がリバウンドの直後にトップスピードで走るヤバさを原作の相手のモノローグを

大胆に排し、アニメーションの精緻な動きだけでそれをしてしている点にいたく感動したとか。

原作漫画ではこの山王戦だけで一年数か月連載しており、細部に井上先生の感性と拘りが迸っている筈ですが、本作ではそうしたディティールは極力排したうえであくまで刻一刻の時間経過への動機に観客を誘い、結果としてアニメーションでしか表現し得ない一番大事なスピード感が際立っています。

すでに原作漫画を描いた際にアーティスティックな力の激発は済み切っているからこそなのかもしれませんが、かといってただ単に抒情的な面を排除するだけではこうはならない筈で、作品を俯瞰して全体としての一貫したテーマを掴んでからでないと取捨選択は行えない筈です。

それを本作でこなしてしまわれたあたり、井上先生はアーティストと職人の二刀流としてもはや仙人のような領域に達した感すらしました。

個人的に思い浮かべるのは押井守監督。

最近の作品はそうでもないかと思いますが、初期の『紅い眼鏡』なんかは

自分の撮りたい画のために冒頭の5~10分のために予算の9割を使ってしまって

その結果残りはモノクロのスラップスティックに…という経緯と聞きます。

それはそれで逸話としてはバッチリですが、周囲はヒヤヒヤですわな…。

そしてギャグをバッサリカットした点も潔い限りです。

これについても作品全体としてのスピード感と緊張感を優先してのオミットではあるとも思いますが、当時のギャグが時代の流れの中でギャグとして成立せず薄ら寒くなってしまうことを当の井上先生自身が冷静に見抜いているということの証左でもあると感じました。

おそらくは今のちびっ子が本作を観た際に親近感を感じる余地を狭めてしまっている

ところでもあるのでしょうが、"今の世に出す"うえでは避けては通れないのでしょう。

そしてそれはとどのつまり、TVアニメや原作漫画で慣れ親しんだ地平とは別次元のキャラクター達であるということでもあり、「もしも今回お願いしたら、その方たちのお芝居をいったん捨ててもらわないといけなくなる」という過去のテレビアニメ版からのキャスティング一新に対する先生自身の発言にも通ずるところです。

今回、宮城リョータを主役に据えて彼の過去をメインに展開していくことについて井上先生は「連載時、僕は20代だったから高校生側の視点のほうが得意というか、それしか知らなかったんです。そこから年をとって視野が広がり、描きたいものも広がってきた」と述べているとのことですが、個人的には上記のようにギャグをオミットしたことによってかなり薄れた観客からの親近感を担保する意味合いも相応に有ったように思います。

本作で語られた彼の過去は"幼少期に兄と死別している""その兄の方がバスケットの非凡な才能を有していた"という、ドラマツルギーとしてはわりかしオーソドックスなものでしたが、なればこそ観客にとって入り易く、超人的な肉体の湘北メンバーの中に在って中肉中背の彼が主役となることで圧迫感をギリギリ現実と地続きまで削ぎ落したのではないかと。

本作における優れた"親近感の担保"の一旦でしょう。

魚住の大根や花道の"大好きです"、沢村の過去話等、好きな人には「そこをカットしては?!」というところも数あれど、あれでも2時間超という劇場用アニメ作品としてはギリギリの尺なので、そこはもう好みのレベルの話、というかそれこそ何を重視するかというところではないでしょうか。

Ⅲ. 個人的ムムムッ!!な点

上記の良い点全ての集約の煽りを食った点、とでも言いましょうか、女性キャラクターが悉く空気です。

彩子さんはまだしもですが、本作のヒロインである筈の晴子ちゃんに至っては全編通してほぼ空気になってしまっていたのはなんともかんとも。

その昔、『BSマンガ夜話』で本作が取り上げられた際にも"もともと井上先生は女性キャラクターに思い入れは云々"という話が出ていたように記憶していますが、本作での女性関係のくだりのオミットによってまさに数十年ぶりにその見方が証明されたように思えてもしまいました。

"その道を究めた先には女性は相容れない存在として別離が待っている"という梶原一騎先生作品とまでは言いませんが、本作が青春ドラマとしての側面も切っても切れない以上、"女性との関係性ゆえにアスリートとして強くなっていく"というキャラクター性や演出がまるでないのはやはりどうかなとは感じてしまった次第です。

うってつけなものの割愛・・・。

リョ~ちんが主役なのでなおさら絡めづらいのはありますが、

エンディングなりエピローグなりでもなんとか立てられなかったものかと。(´・ω・`)

そしてこれは作品というより売り方、プロモーションについてですが、キャストさんの総入れ替えについては直前まで伏せられていたのはマーケティングサイドとしてはやはり批判を避けられようのない部分だと思います。

本年の夏から秋にかけてテレビアニメ版がYouTube配信されて観客が期

待を煽られたうえでの公表がマズかったのは勿論のこと、何より批判を受けることは必定の中で尋常ならざる覚悟を以て仕事を引き受けられ、リビルドされた物語の中でそれぞれのキャラクターに監督の新しい解釈を見事に落とし込まれた新キャストの皆さんに対して礼と擁護を尽くしたとは言えないのではないかと。

旧キャストの方々に別役でご出演いただくことはもとより、それも監督の構想からして難しいのであれば、事前のプロモーションの一環としてキャストの交代式セレモニーなりを企画することも不可能ではなかったのではないでしょうか。

天下の集英社であればどの方面の関係者にも迷惑が掛からないだけのそれだけの根回しや予算は組めたはずであり、とすればあらためて、ただでさえコンプライアンスの厳しいこのご時世の中でこの眠れる獅子のような一大コンテンツを扱うにあたり、流通に際して方々への拝跪の姿勢が欠けていたように思えてなりません。

配給後の興収の驚異的な伸びを鑑みるにビジネスとしては間違いでは無かったのかも

しれませんが、モラル的には……という感じは拭えませんでした。

Ⅳ. おしまいに

というわけで今回は最新のアニメ映画『THE FIRST SLAM DUNK』について語りました。

身もフタも無い言い方をしてしまうと"作品は最高だったのに作品外のところで水を差された"というところなのですが、これだけの一大コンテンツでしかも現在進行形でないものを揺り起こすとなるとそれもむべなるかな、という気もします。

取り止めが無くなってきたので、そのあたりの反省・改善については本作の特大ヒットを受けて俄かに期待されてる豊玉戦のアニメ化が実現の暁には必ずや為されるであろう、という期待を込めまして。

今回はこのへんにて。

それでは・・・・・・・どうぞよしなに。

思い出深いのは何本も出たスーファミ版より兄の友人宅で一回プレイしたぐらいのMD版か。

原作再現度も然ることながらちゃんとしたバスケットになってる感。

時期的にメガドラミニ2に入ってればね・・・まぁ層として予想販促効果は極めて薄いか。(´・ω・`)

この記事が参加している募集

もしももしもよろしければサポートをどうぞよしなに。いただいたサポートは日々の映画感想文執筆のための鑑賞費に活用させていただきます。