シェアドリーダーシップの仕組み化

東京都練馬区立石神井台小学校のSTORY

照らしてつながるスポットライト

第6号は、練馬区立石神井台小学校だ。ぼくが大好きな学校のひとつ。

この学校には、恩人がいる。

ぼくが現場にいたときに、ぼくの伴走をしてくださった二川佳祐さん。

文科省働き方改革実証事業の21校の中に石神井台小がjoin。伴走してくださったあのときの恩送りとして、学校の伴走ができる喜びをかみしめた1年間だった。

この学校はすごい。

なんせ、改善のサイクルがあるんだ。

それも、ボトムアップでうまれたもの。

すごいことは、たくさんあって書ききれないが、あえて挙げるなら

・管理職の方の「任せる」マネジメント

・ミドルの「巻き込む」アクション

・年間で適切な「立ち止まりの場」があること

・若手もベテランも分け隔てなく、アイデアが出せて、「試行実施」ができる。

そしてそれが、年度が変わっても、サイクルがまわり続けているんだ。

では、この学校は、なぜ進んだのか。

いざ!ワンポイント組織論♪

今回のワンポイント組織論♪

シェアドリーダーシップの仕組み化

❶シェアドリーダーシップ

学校改善をしていくのであれば、トップダウンが一番早い。

しかし、「押し通す」で進めた改善は、「押し戻す」がいずれ起こりやすいという副作用があるんだ。そのため、ボトムアップで改善を進めたいと思う管理職の方が多いのは妥当と言える。

ただ、ボトムアップと言えばきれいに聞こえるけど、実際は簡単じゃない。「自分事として学校課題を捉え、改善に向けて主体的に行動できる」人材、いわゆる当事者が必要だから。

「うちの学校には、当事者としてのミドルリーダーがいなくて困っているよ。」

という声もたくさん聞く。

でも、本当にいないのかな?実は、「信じて任せる」を、待っているのかもしれないよ。

一般的にリーダーと言えば、チームの先頭に立ってメンバーに指示を出したり、周囲を巻き込んで組織を引っ張ったりする人を連想することが多いかも。あるいは、管理職や経営者など「組織のトップ」をイメージするかもしれない。こうしたイメージは、1970年代半ばにロバート・ハウス(R.House)らによって提唱され浸透していた「カリスマ型リーダーシップ」に由来すると考えられる。

石神井台小の在り方は、シェアドリーダーシップだ。

シェアドリーダーシップの考え方として、リーダーとはある特定の人物を指すものではなく、一人のリーダーのリーダーシップに頼るのではない。

「職場やチームのメンバーが必要なときに必要なリーダーシップを発揮し、誰かがリーダーシップを発揮しているときには、他のメンバーはフォロワーシップに徹するような職場やチームの状態」を指す。(立教大学 石川淳氏2016)

主な特徴としては、「全員がリーダーシップを発揮している」「誰かがリーダーシップを発揮しており、それが適切と感じたときには、他のメンバーはフォロワーシップに徹する」「リーダーとフォロワーが流動的である」の3つが挙げられているよ。

リーダーシップとは、「影響力」と言える。

自分の得意なところで、発揮すればいい。

そう考えている。

例えば、時程や日課表の見直しであれば教務主任がリーダーシップを発揮し、校内研究のアップデートであれば研究主任がリーダーシップを発揮する。

この仕組みとしては、多くの学校で校務分掌が振り分けられているため、実現が容易に見える。しかし、この仕組みでは当事者がうまれにくい2つの側面があるんだ。

1つ目は、縦割りで校務が分掌されているがゆえに、引継ぎ資料をもとにした前例踏襲に陥りやすい側面。

2つ目は、他の分掌メンバーと思考や思いが共有されず、ブラックボックス化されているために対立しやすい側面。

そのため、既存の校務分掌の在り方では改善をしていくことが困難な場合が多いかも。

❷プロジェクト型改善で動かした

この学校では、まず業務改善のアイデア出しをするワークショップを実施。その中から、実施できることはすぐに実施をしていく試行実施の軽やかさがこの学校にはあった。

アイデアの中には、じっくりと在り方を検討していく必要があるものもあり、そのアイデアをプロジェクト型で進めていくことにしたんだ。

自分がプロジェクトテーマにしたいことを1つ選び、数人のメンバーでプロジェクトチームを組む。次に、チームごとにテーマに対して納得解を導き出していく。

この学校には「何を言っても大丈夫。」な心理的安全性で満たされている。そのため、踏み込んだ提案だったり、配慮のある指摘だったりが心地よく起きていて感動したんだ。

❸混乱期を、楽しむ

プロジェクトを発足させれば、全てが順風満帆に動くものではない。スムーズに試行実施にうつるチームもあれば、なかなか動けないチームもある。

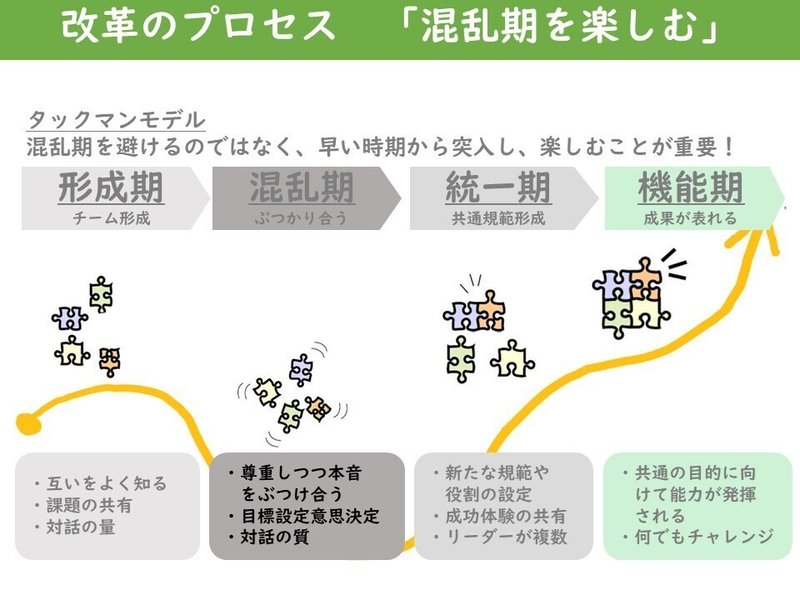

また、タックマンモデルにもあるように、「混乱期」というのがつきものだという認識が重要かも。ときには意見のぶつかり合いが起きたり、試行実施してみた際に混乱が起きたりするものだという認識。

この学校でも、もちろん混乱期がおとずれた。ただ、いい混乱期だった。本音が共有できたことで、改善につながったからだ。心理的安全性があるからこそ、混乱期が来たのかも。

では、どのように乗り越えたのか。この学校では「全員での立ち止まり」の時間を適切に確保し、価値の共有や対話を通して乗り越え、動かしていった。午後の授業をカットして時間を創出し、立ち止まりの時間とし、この時間で「これまで進んだこと」を共有し、「けっこうがんばってきたね!」と手応えとして価値を共有したんだ。

自分たちが歩んできた軌跡を振り返ることで、実感が遅延してやってくる。また、プロジェクトチームごとに対話する時間を確保することで、もうワンサイクルまわすこともできる。年度末だったこともあり、新年度の提案に盛り込めた。

❹「シェアドリーダーシップの仕組み化」

石神井台小では、有志メンバーによる「推進チーム」がある。教務主任が「この指とまれ」で呼びかけると約3分の一の10人程度が集まる求心力だ。この推進チームがコアブレインとなり、出たアイデアを整理して共有したり、プロジェクトチームの推進のフォロワーになったりした。

この在り方が、シェアドリーダーシップを活性化し、仕組み化していると言える。

「あるとき、わたしがリーダーであれば、誰かがフォロワーになり、あるとき誰かがリーダーになれば、わたしがよくフォロワーになる」

年度が明けた後も、この学校では改善のサイクルがまわり続けている。カリスマ型リーダーシップのような劇的な改善がスピーディに起きるわけではない。じっくり、ゆっくり、でも確実に前に進み続ける組織。しかも、その方が早い。

今では、区教委、他校にも影響力を及ぼすモデル校として、ありがたくぼくも関わらせてもらっている。

新年度はまた新しい風が吹き、子どもを信じて委ねる授業改善やシン校内研究のチャレンジにも向かっているとのこと。

これからも、石神井台小のあゆみ

それから、ぼくの恩送りは続く。

読んでくださり、感謝でいっぱい♪

また来週。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?