加越能紀行①:能登半島と渤海ー古代の戦略環境を回顧する

石川県能登地方は「渤海」との関わりが深いことは意外に知られていません。「渤海」とは現中国東北部から朝鮮半島北部、ロシア沿海地方にかつて存在した国です。大祚栄により698年に建国され、周囲との交易で栄え、唐からも「海東の盛国」(『新唐書』)と呼ばれていましたが、926年に契丹(遼)によって滅亡しました。

渤海の初代王大祚栄については2007年に韓国でドラマ化されました。

日本の平安時代についていえば、『日本後紀』によれば、804年に「比年渤海国使来着、多く能登国に在り。停宿の処踈陋すべからず。宜く早く客院を造るべし」とあります。これが渤海の使節を接遇する施設「能登客院」のこと。現在の羽咋郡志賀町福浦港にあったと推定されています。

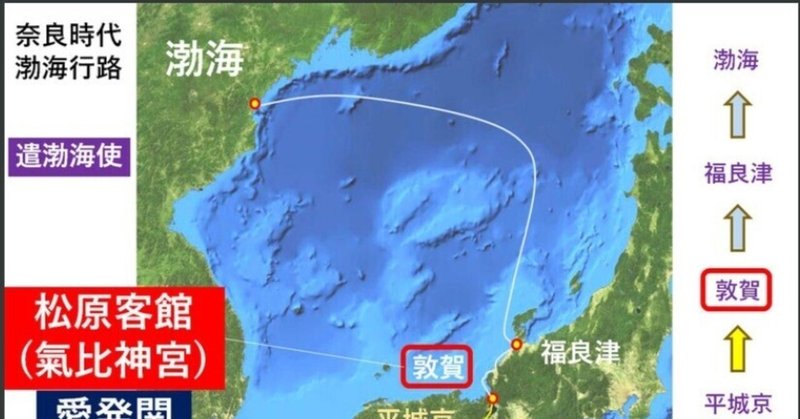

一方で、渤海は新羅と関係が極めて悪く、対立の歴史でした。日本も新羅の関係も良くはなかったことから、渤海と日本の関係は、当初は新羅を牽制するための軍事的性格が強く、また渤海も唐とも対抗するためにも奈良時代から日本に接触しています。日本側からは渤海に720年~810年の間で合計14回使節を派遣しています。

759年(天平宝字3年)「新羅が日本の使節に無礼を働いた」(笑えるけど、当時の記述)として、藤原仲麻呂は新羅征討の準備を開始させています。この前後に渤海への使節も集中しています。

また、日本と渤海との間での、軍事同盟の存在を推測する学者もいるほどです。さらに宮内庁には、渤海から送られてきた外交文書が残っているのも注目に値する。写しであるとはいえ、現存する日本最古の外交文書であり、相手は渤海なのです。

ただ、この新羅征討計画は孝謙上皇と藤原仲麻呂の不和により頓挫します。当時も朝鮮半島や中国大陸との関係をめぐる国内対立の要素も見逃せなません。ただこの計画は藤原仲麻呂の謀反とその鎮圧という形で収束します。

一方で渤海から古代の北東アジアのを考えると、渤海が唐との間に入ったので新羅が独立できたとも言えますし、新羅は日本と渤海と唐と囲まれてバランスをとった緩衝地帯であったともいえます。

千年前の渤海を接遇する「能登客院」、現代の国際情勢と国内の政治抗争を何か示唆しているように思えてきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?