ネットワーク遅延装置をつかってみる

ほぼ需要は無いと思うのですが、ネットワーク遅延装置について書き残しておきます。

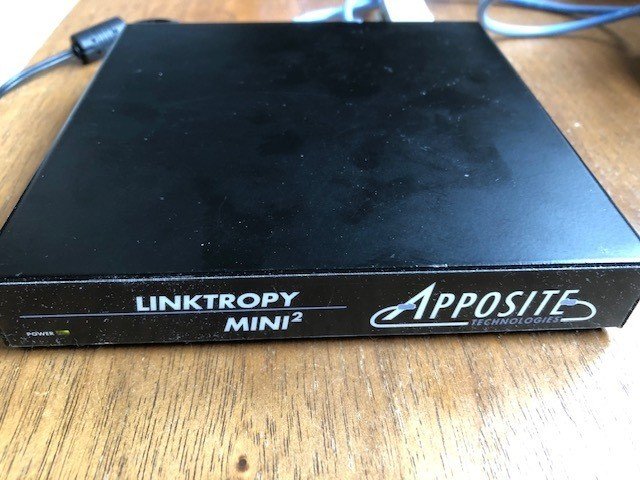

今回は、Linktropy Mini2というネットワークに遅延を発生させる装置を使ってテストしてみます。

これを使うことで、意図的にネットワークに遅延やパケットロスを発生させることが出来ます。

非常にニッチな装置ですが、稀にヤフオクや中古屋で見かけます。

これをWANやLAN部分に挟んで遅延やパケットロスなどのボトルネックを意図的に発生させることが出来ます。

こんな感じでLAN A と LAN B のポートにハブとして挟みます。

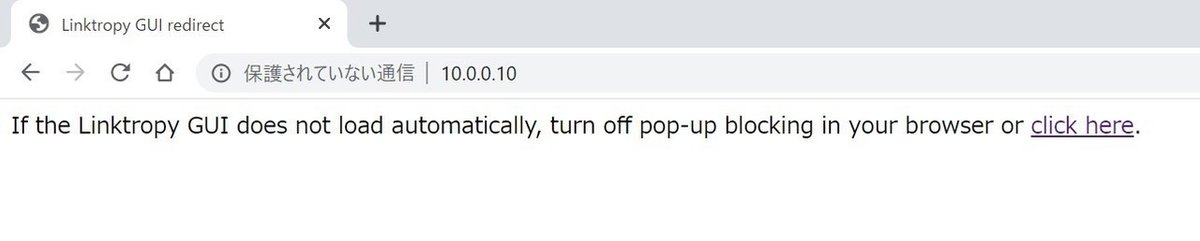

管理画面にアクセス

MGMTポートにPCを接続してブラウザから http://10.0.0.10 にアクセスします。(MGMTポートのアドレスは変更可能です。)

click here をクリックするとダッシュボード画面が開きます。

RS-232のシリアルポートからもCLI経由で設定することも可能です。

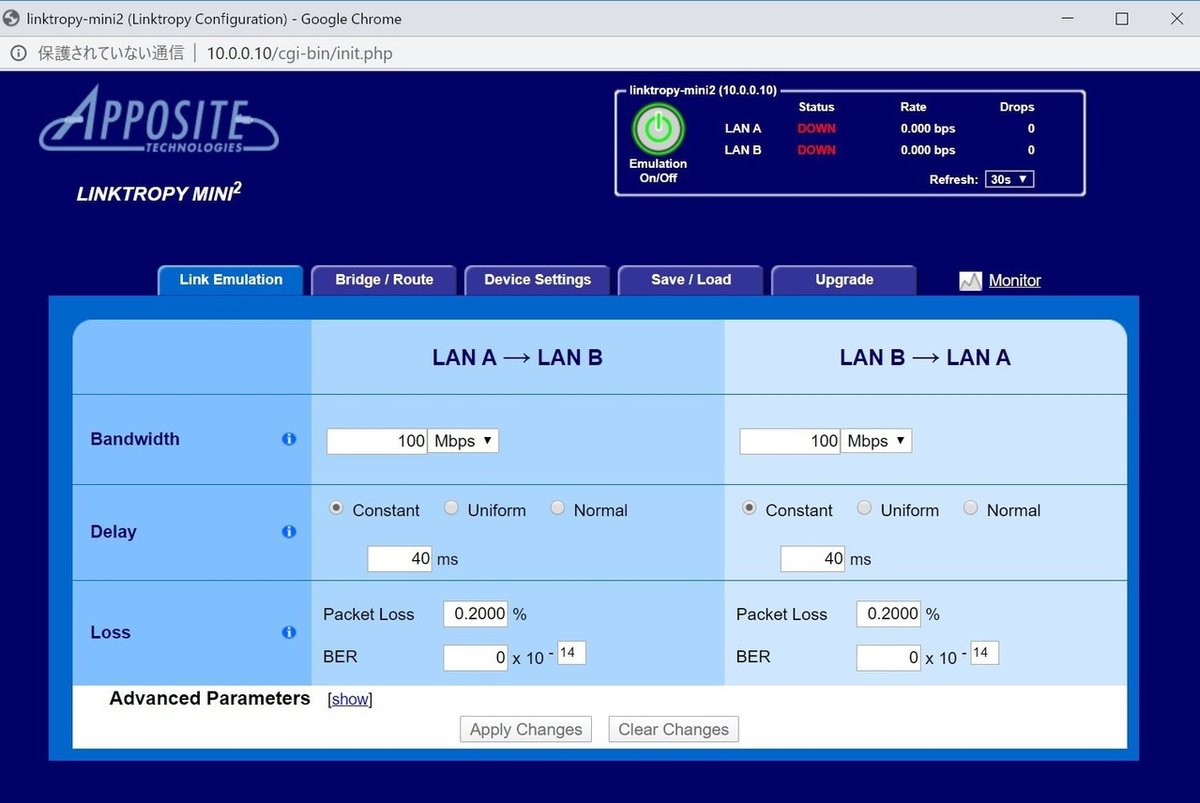

遅延を発生させてみる

この状態でDelayが40ms(LAN A → LAN B)と40ms(LAN B → LAN A)になっています。

それではLAN A - LAN B 間でpingを実行してみましょう。

遅延の平均値が81msとなっています。おおよそ想定通りの遅延が発生していることが確認できました。

もう少し遅延を増やしてみましょう。

この状態でDelayが40ms(LAN A → LAN B)と80ms(LAN B → LAN A)になっています。

それではLAN A - LAN B 間でpingを実行してみましょう。

おおよその想定通り、遅延の平均値が121msとの結果となりました。

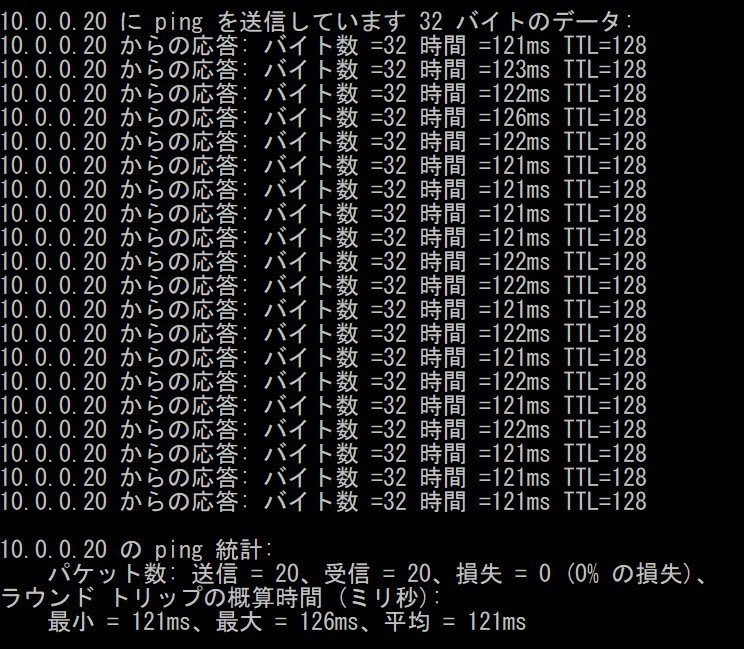

パケットロスを発生させてみる

Lossの部分を少しいじってみました。

Packet Loss がLAN B → LAN A のPacket Loss 10%、BER 1 x 10に設定しました。

それではLAN A - LAN B 間でpingを実行してみましょう。

パケットロスが発生しました。

Linktropy Mini2を使うと、こんな感じで簡単にネットワークの遅延やを発生させることができます。

他にもビットエラーを発生させたりもできるみたいです。SD-WANの切り替わりテストを実施する際などには使えるかなあと思ったり。

詳細な使用方法についてはメーカーのユーザーガイドをご確認ください。

https://www.apposite-tech.com/wp-content/uploads/2018/12/Linktropy_Mini_User-Guide.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?