論文執筆について思うこと ③・・ガイドさんに従ってみては?②・・栄養疫学研究向け

以前、「ガイドさんに従ってみては?①」という主旨のNoteで種々の論文執筆に関するガイドラインを紹介しました。今回はそのひとつであるSTROBEを拡張した、栄養疫学研究の著者に向けられたSTROBE-Nutというものをここに紹介したいと思います。

STROBE-Nut

STROBEとはStrengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiologyの略です。その名から解るよう、観察研究の論文の質の向上を目指した、論文執筆に関する指南の役割を果たしています。栄養疫学研究においても論文の質の向上が望まれており、それに沿って栄養学研究向けにもそうした指南を設けようと動きがあったわけです。そしてその論文はPLOS Medicineに紹介されました(Lachat et al., PLoS Med, 2016)。

.@carllachat and colleagues describe the STROBE-nut reporting guideline extension https://t.co/T1mvOwJ6tz

— PLOS Medicine (@PLOSMedicine) June 7, 2016

「食事調査方法とそれに関わる情報を正確に」

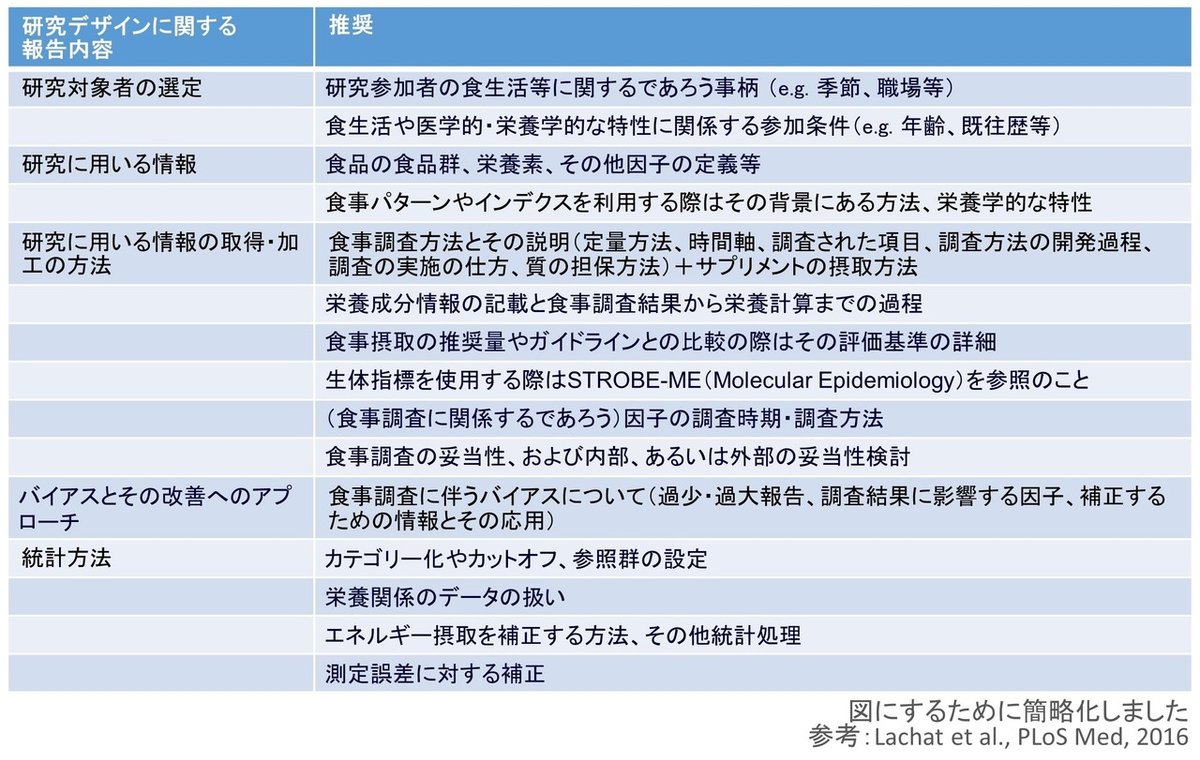

栄養疫学研究は特に食生活の内容の把握とその解析に科学的な考察や労力が注がれます。それを示すように、STROBE-Nutで記されている指針には研究方法に関する事柄が多く盛り込まれておりました。研究方法を記載するセクションについては、次の図に示したとおりです。

研究方法以外のセクションについては、食事調査の実施に伴う欠損値や除外、あるいはバイアスに関する表記について押さえるよう記載があります(結果・考察)。また結果の考察の際には、「食の複雑さを考慮したうえで、研究成果にはどのような意義があるのか記載せよ」という項目があります。わりと欠けがちな内容ですので、よい事柄かと思います。

栄養疫学では生体指標(e.g. 血中のビタミンC)を用いるものもありますが、それについては分子疫学(Molecular Epidemoilogy)研究のためのSTROBEがありますのでそれを参照にせよとのことです(Gallo et al., PLOS Med, 2011)。

STRIBE-Nutを紹介した論文にもあるように、こうした提言は必ずしも満たさなくてはならないということではありません(私も同意しない事柄、あるいは記載すべき事柄など思い当たります)。もちろん、学術誌の種類や論文の目的、研究そのものの状況によって従うべき事柄、そうでない事柄とあることでしょう。とはいえ、前回と同様、論文の執筆に慣れていない方にとっては役に立つ事柄がリストアップされているのではと思います。論文執筆に役立てるのに加え、論文を学術誌に投稿する際にも学術誌側が要求している際はもちろん、要求がなくとも補足資料として投稿するとよいのでしょう。

STROBE-Nutに従って論文を執筆しても...

こうしたガイドラインに従って論文を書くのはもちろん推奨されることではありますが、それでも論文の質への懸念は尽きません。上記の内容を鑑みた上で、多くの論文の査読を行って気になる点として2つの点を挙げたいと思います。

①食事関係外の事柄の記載が乏しい

やはり栄養疫学研究となると栄養学者が旗を振るケースが多いのか、食事調査に関する記載は細かなものは多くなりながらも、他の事柄に関する記載が乏しいということがよくあります。たとえば、日本のがんセンターの疫学研究で、糖尿病の発症の把握は、自己申告に基づいています。そしてその自己申告の感度(糖尿病を罹患した人のうち、自己申告した人の割合)は男女それぞれ85.5%、女性で79.3%と栄養学の学術誌で紹介されています(Nanri et al., Am J Clin Nutr, 2010;92(6):1468-1477)。しかしこの論文ではその情報が得られた人数などその情報の質について記載がなく、得られた結果にどう影響を与えているのか不明瞭なままです。

上記のNanri et al.ではこうした記載がある分、比較的、素晴らしいといえます。実際には記載がないことの方が多いように思います。その点、STROBE-Nutだけではなく、やはり大元のSTROBEの内容も意識する必要があるといえるでしょう。

②研究の限界や問題点は十分な把握があるが、けっきょく解釈や結論にどう影響を及ぼしているのか不明

(栄養)疫学論文でもどんな研究でも問題点がない研究などありえません。ですので研究論文の考察部分には、その問題点を記載して議論することが求められています。実際にほぼ全ての論文でその要求に応じるわけですが、その問題点等が結果にどう影響を与えるのかまったく考察が及ばないことが多くあります。査読をしていて非常に気になる事柄のひとつです。

たとえば栄養疫学研究では、食事調査は自己申告に頼ることが多くあり、「測定誤差」が伴います。そして研究結果の考察では、測定誤差が問題として記載されます。教科書的な記載として、「測定誤差があったとしても、それは真の相関を減衰(attenuate)させるものである。」というような内容です。この記載について(必ずしも正しくないのですが)、とりあえず正しいとしても実際の結果の解釈にはどう影響を与えるか記載が不十分なことが多くあります。

仮に、研究結果が、「食品Aと病気Dとの関係が女性では認められた。一方で男性では認められなかった。」という内容だったらいかがでしょうか(例: Kurotani et al., Br J Nutr, 2013;109(4):709-717)。

上記の問題点に従えば、女性については真の相関が軽減してしまったと判断できます。一方で男性については関係が無いのか真の相関があるのに見えなくなったのか不明・・ということになります。論文の問題点として記載は、そうした解釈が妥当であると言っているのに他ならないのですが、論文著者の真意は不明なままになります。

けっきょく問題点の記載を真摯にしているとしても、実際に抄録や結論についてその問題点が考慮されていなければ、残念ながら査読者の視点としては「罪を認めるポーズをしているだけ」というように写ってしまいます。論文執筆の際はそうしたポーズのように写らないよう気をつけたいですね。

最後にSTROBEやSTROBE-Nutでもカバーしきれていない内容として挙げられる事柄の一つは「異なる複数のセクションで一貫性を保たれるようにせよ」・・ということが挙げられます。上記の例では、「問題点として述べたことが、研究意義の考察、抄録での結論などで鑑みられていない」ということになります。

STROBE-Nutの内容の紹介から脱線してしまいましたが、STROBE-Nutに記された内容以外にも気にするべきことは多くあるということですね。とはいえ、繰り返しになりますが、指南の一つとしてはとてもよいものだと思います。ここでの紹介と、STROBE-Nutとがお役に立てば栄養疫学者の一人として嬉しいです。

画像は https://wallpaperaccess.com/ より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?