音律 ・ 音階 ・ 倍音 ・ 和音

音律・音階・倍音・和音の意味をまとめました。

1. 音と波

◎ 音と波

音は「波」の一種。波には「縦波」と「横波」があり、海の波や光や電磁波は「横波」、音波は「縦波」に属する。

「音の3要素」は、音の「高さ」「大きさ」「音色」の3つ。

・音の大きさ : 振幅が大きく影響する

・音の高さ : 周波数が大きく影響する

・音色 : 波形 (エンベロープ) が大きく影響する

◎ 横波と縦波

・横波

媒質の揺れる方向が、波の進む向きと垂直である波を 横波 と呼ぶ。

・縦波

媒質の揺れる方向が、波の進む向きと同じである波を 縦波 と呼ぶ。縦波は密になっている部分と疎になっている部分があるので 疎密波 ともいう。

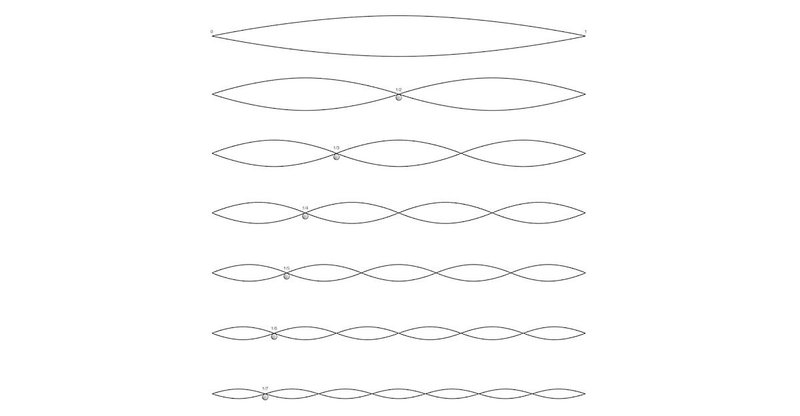

◎ 進行波と定常波

・進行波

ある方向に進んでいく波を 進行波 と呼ぶ。

・定常波

どちらの方向にも進行せず、その場で振動する波もあり、定常波(定在波) と呼ぶ。

◎ 媒質

波が揺らすものを 媒質 と呼ぶ。音波は空気、海の波は海水が媒質になる。

◎ 位相と逆位相

周期的な運動をするものが一周期の内のどのタイミングにいるかを示す量を 位相 と呼ぶ。単位はラジアン。初期位相がπずれている波を 逆位相 と呼び、逆位相の波と合成すると打ち消し合って0となる。

◎ 波の重ね合わせの原理

2つ以上の波が重ね合わさってできた波を合成波といい、その高さがそれぞれの波の高さの和になることを 波の重ね合わせの原理 という。

詳しくは、「わかりやすい高校物理の部屋」参照。

2. 音律

◎ オクターヴ

「ド」の音階を鳴らしたとき、1つ高い「ド」までの音程を1 オクターヴ と呼ぶ。音の高さが違うのに同じ音に聞こえるのは、音の周波数がちょうど2倍になっているため。周波数は、1 オクターヴ 上がるたびに2倍、1 オクターヴ 下がるたびに半分になる。

◎ 音律

音楽に用いる音の高さの相対的な関係の規定を 音律 と呼ぶ。

現在では、1オクターヴを12等分した 平均律 (12平均律)が広く使われている。

◎ 音名

絶対的な音の高さを示す音の名前を 音名 と呼ぶ。

異なるオクターヴに属する同じ音には同じ音名が与えられる。

以下はドイツ式の音名の一例。

どのオクターヴの音名かを知りたい時は、国際式音名 が使われる。絶対的な音の高さを表すため、周波数も決まっている。

・B3 (220 x 2^{2/12} Hz)

・C4 (440 x 2^{-9/12} Hz)

・C#4 (440 x 2^{-8/12} Hz)

・D4 (440 x 2^{-7/12} Hz)

・D#4 (440 x 2^{-6/12} Hz)

・E4 (440 x 2^{-5/12} Hz)

・F4 (440 x 2^{-4/12} Hz)

・F#4 (440 x 2^{-3/12} Hz)

・G4 (440 x 2^{-2/12} Hz)

・G#4 (440 x 2^{-1/12} Hz)

・A4 (440 Hz)

・A#4 (440 x 2^{1/12} Hz)

・B4 (440 x 2^{2/12} Hz)

・C5 (880 x 2^{9/12} Hz) ◎ 音程

2つの音がある時、音の高さがどの程度違いがあるのかを 音程 と呼ぶ。

・「ド」と「ド」は同じ音なので 1度。

・「ド」と「レ」は 2度。

・「ド」と「ミ」は 3度。

・「ド」と1つ上の「ド」は 8度。

# や ♭ がついても度数は変わらない。

・「ド」と「ミ」は 3度。

・「ド」と「ミ#」は 3度。

・「ド」と「ミ♭」は 3度。

音は違うので、数字の前に以下の文字を付加。

「短」「長」「完全」「減」「増」

詳しくは、「誰でもわかる音楽理論」の「音程一覧表(基本版)」参照。

3. 音階(スケール)

◎ 音階(スケール)

任意の複数の音を音高順に並べたものを 音階(スケール)と呼ぶ。

・ト長調の音名と階名(主音=ソ)

詳しくは、「誰でもわかる音楽理論」の「音名と階名の違い」参照。

◎ 階名

音階の中の、それぞれの音に付けた名前を 階名 と呼ぶ。

日本では、音名 にドイツ語(CDE)、階名 にイタリア語(ドレミ)を用いる。

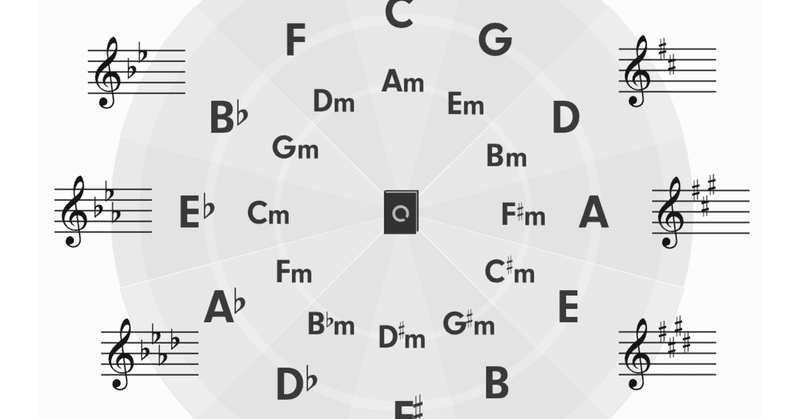

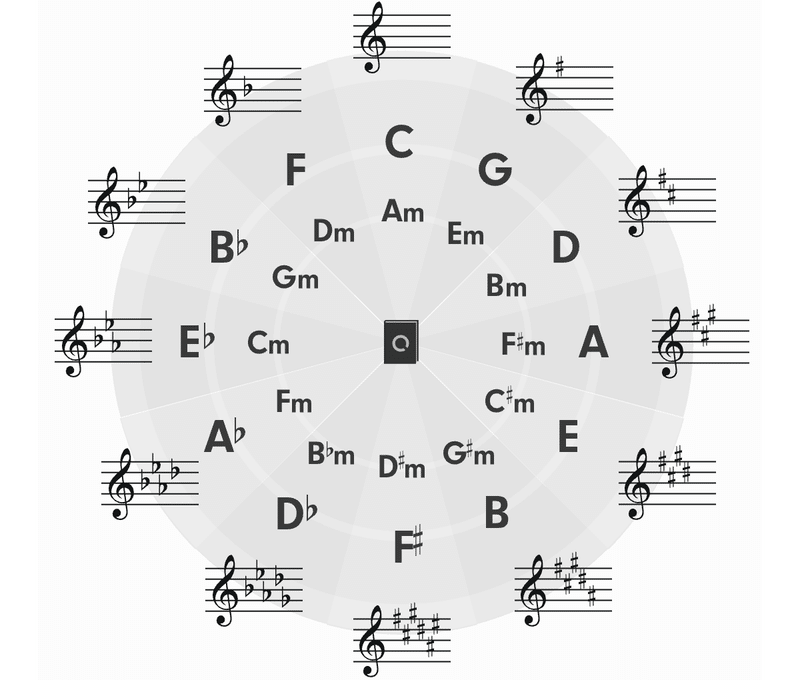

◎ 調

楽曲の音階について、主音(=音階の1番目の音)が何であり、音階が長音階と短音階のどちらであるかを表す言葉。ピアノはハ長調(Cメジャー)用の楽器で白鍵盤がハ長調で並んでいる。

詳しくは、「SoundQuest」の「五度圏」参照。

4. 倍音

音の高さは周波数によって決まるが、実際の音の周波数を解析(フーリエ変換)すると、基本となる周波数の他に、その2倍、3倍と整数倍の周波数の振動がいくつも含まれていることがわかる。これを 倍音 と呼ぶ。第1倍音以外の倍音の違いが音色の違いとなる。

5. 和音(コード)

高さの異なる音が2つ以上響いた時、その単音の集合を 和音(コード) と呼ぶ。

◎ 三和音

三和音の種類は次のとおり。

・長三和音(メジャー)

・短三和音(マイナー)

・減三和音(ディミッシュト)

・増三和音(オーギュメンテッド)

6. リズム

◎ テンポ

曲の速さのことをテンポと呼び、「速度を表す言葉」(Andanteなど)か「メトロノーム記号」で記される。近年は、1分間に何回の拍を打つテンポにしたいかを示す「BPM」が用いられる。

以下は、1分間に4分音符を120回打つテンポを意味する。

◎ 拍子

どの長さの音符を基準に、何拍までを1小節とするかを 拍子 と呼ぶ。

3/4拍子は4分音符3つで1小節を構成することを意味する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?