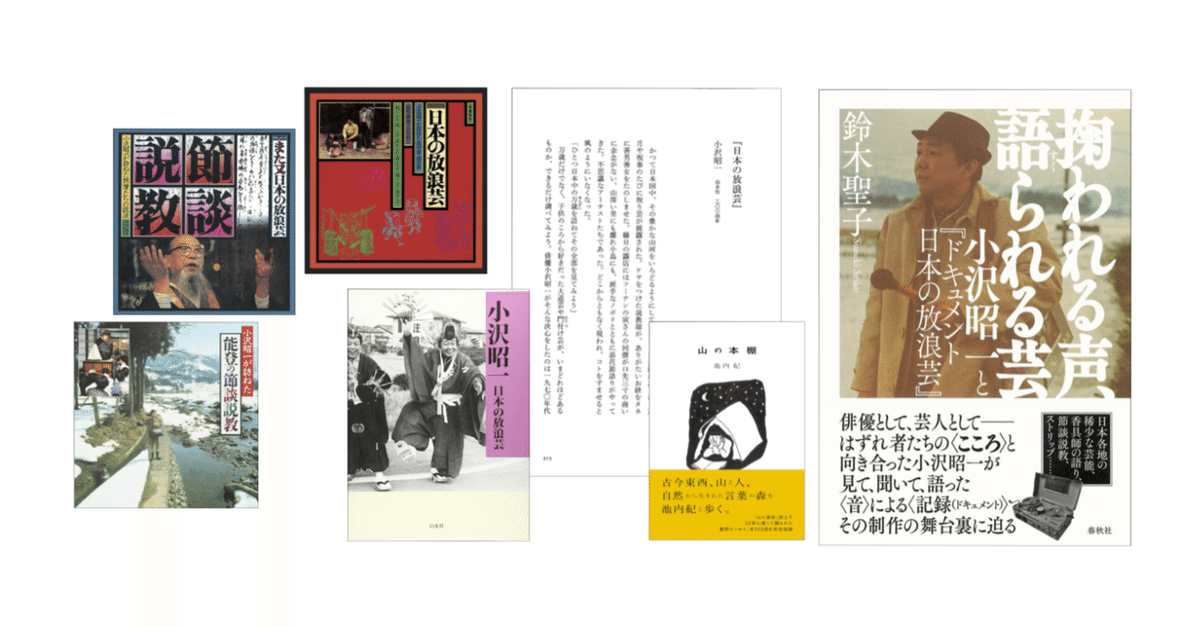

鈴木聖子『掬われる声、語られる芸 小沢昭一と『ドキュメント 日本の放浪芸』』/池内紀『山の本棚』

☆mediopos3474 2024.5.22

小沢昭一は二〇一二年一二月に亡くなっているが

その三年ほど前に講演会のディレクターをした関係で

お話しする機会があった

そのときどうしても小沢昭一に会って

『ドキュメント 日本の放浪芸』のCDに

サインをいただきたいというお年を召した方がいて

小沢氏の了解を得て楽屋にお連れした

『ドキュメント 日本の放浪芸』は

当初一九七一年六月に発売されたレコードで

小沢昭一が日本の放浪芸を探訪し

現地録音した音楽芸能とインタビューを

小沢昭一の語りによって紡がれ収録されているもので

その後続編なども含めて発売されたLPが

覆刻版としてCD化されている

小沢昭一は一九七〇年代はじめ

「ひとつ日本中の万歳を訪ねてその全部を見てみよう」と

大道芸や門付け芸などの芸能を

聞き書き・録音をとりながら訪ね始め

それがその後十年ほどにわたって続けられることになる

さてサインを求めて持参されたのは

覆刻されたCDの冊子で

それがカラーコピーされたものであるにもかかわらず

気にすることもなく笑顔でサインされていた

ぼく自身『ドキュメント 日本の放浪芸』シリーズを

その数年前から繰り返し聴いていたが

それは図書館から借りたもの

ぼくのばあいも冊子をコピーしたりしていたので

じぶんがその冊子にサインしていただいているように感じ

苦笑したことを覚えている

さてそのシリーズには四作あり

それが『日本の放浪芸』として活字化されている

『ドキュメント 日本の放浪芸

————小沢昭一が訪ねた道の芸・街の芸』(一九七一年)

『ドキュメント 又 日本の放浪芸

————小沢昭一が訪ねた渡世(てきや)芸術』(一九七三年)

『ドキュメント また又 日本の放浪芸

————節談説教 小沢昭一が訪ねた旅僧たちの説法』(一九七四年)

『ドキュメント まいど・・・日本の放浪芸

————一条さゆり・桐かおるの世界

小沢昭一が訪ねたオールA級特出特別興行』(一九七七年)

その『日本の放浪芸』が

昨年池内紀『山の本棚』でとりあげられ

さらには『ドキュメント 日本の放浪芸』について論じた

鈴木聖子『掬われる声、語られる芸

小沢昭一と『ドキュメント 日本の放浪芸』』が

刊行されたこともあり

久しぶりにそれらの音源を聴き直したりもしている

鈴木聖子『掬われる声、語られる芸』で述べられているように

「これまで『日本放浪芸』シリーズは、

ひとつの作品として学術的な研究が行われることはなかった」

貴重な音楽芸能が収録されているにもかかわらず

「小沢個人の「語り」が顕在しすぎていて、

「学術的」な資料として使えないといったことにあるようである。

しかしこれを逆から見ると、アカデミズムにそのような反応を

起こさせる「反魅力」が、この作品を満たす小沢の「語り」にある」

鈴木氏はそのことから

「四作ともがそれぞれの方法で、それぞれに芸能者の「環世界」を、

そして小沢自身の「環世界」を描くドキュメンタリー作品であった」

という結論へと至っている

鈴木氏は小沢氏が「放浪芸」を探訪し

そこで求めたものがなんだったのかについて

小沢氏は「標本的な「保存」をする行為や

「そのまま掘り起こして演じ」ようとする行為には、

「世のみなさん」への信頼や共感が欠落している」

という思いをもっていたのだという

つまり「無形文化財」というような

「文化財保護システムと現実との齟齬」である

「無形文化財」とされ保護されようとしているものの多くは

すでにその生きた場を失っているにもかかわらず

博物館に展示するようなかたちで保護されるばかりとなっている

そのことから鈴木氏は本書をつうじ

「一人一人の個の「人にまつわる生活」への視点を具えた

新しい「文化財」の伝え方を目指」す方向の必要性を示唆している

また池内紀は小沢昭一の「日本の放浪芸」について

「小沢昭一の放浪芸集成は、

学者や研究者のものと大きくちがっていた。」

「自分が身すぎ世すぎとしている芸ごとの

ルーツを探る旅でもあった」といい

「私の関心は一点、職業芸————金に換える芸、

ないしは芸を金に換えるくらしについてでありました」

という言葉を紹介している

そして「やがて識者が「民間芸能」などと持ち上げ、

テレビが特集を組んだり、各地で保存会ができたりすると、

小沢昭一はさっさと自分の仕事に幕引きをした」という

世の識者・アカデミズムの研究者は

「芸を金に換えるくらし」のことから目を背けているが

かつてもいまも「芸」は金に換えなければ成り立たない

しかし識者・研究者の多くは

その研究をおこなうために「お上」から

公式・非公式に「金」を与えられている

「芸を金に換える」といっても

芸能者と研究者とではその「金」のでどころが違う

「お上」から与えられたもので

そこで研究されることは半ば化石化・標本化されがちだが

芸を事とする人たちは

「民」から得ることで「身すぎ世すぎ」の「芸」を行い

しかもいまや過剰なまでに倫理道徳を問われ

「お上」の道具にさえさせられたりしている

識者にせよ芸能者にせよ

「ホンモノ」にこだわる人こそ

生きた「文化財」をつくるひとたちでありますように

■鈴木聖子『掬われる声、語られる芸 小沢昭一と『ドキュメント 日本の放浪芸』』

(春秋社 2023/5)

■小沢昭一『日本の放浪芸』(白水社 2004/5)

(池内紀『山の本棚』 山と渓谷社 2023/6)

*以下、CD

■ドキュメント「日本の放浪芸」〜小沢昭一が訪ねた道の芸・街の芸〜

■ドキュメント また又「日本の放浪芸」 節談説教〜小沢昭一が訪ねた旅僧たちの説法〜

■小沢昭一が訪ねた「能登の節談説教」

**(池内紀『山の本棚』〜小沢昭一『日本の放浪芸』より)

*「かつて日本国中、その豊かな山河をいろどるようにしてさまざまな芸能があった。正月や祝事のたびに祝う芸が披露された。ケサをつけた説教師が、ありがたいお経をタネに善男善女をたのしませた。縁日の露店にはフーテンの寅さんの同僚が口先三寸の商いに余年がない。山深い里にも離れ小島にも、派手なノボリとともに浪花節語りがやってきた。不思議なアーチストたちであった。どこからともなく現われ、コトをすませると風のようにいなくなった。

「ひとつ日本中の万歳を訪ねてその全部を見てみよう」

万歳だけでなく、子供のころから好きだった大道芸や門付け芸が、いまどれほどあるものか、できるだけ調べてみよう。俳優小沢昭一がそんな決心をしたのは一九七〇年代はじめのこと。絵解き、猿回し、香具師の口上、河内音頭、山伏神楽、琵琶法師、大衆演劇・・・・・・。さまざまな芸能を訪ねる旅は合計すると十年ちかくに及んだ。聞き書き、録音をとりながらの探訪であって、活字による報告とともにレコードになり、CDに収録された。

日本経済が「高度成長」といわれる未曾有の活動期にとびこんだ矢先である。暮らしが大きく変化した。テレビを中心とするマスメディアが急激に膨脹して、伝統的な芸能は、もはやお呼びではないのである。放浪芸は卑しまれ、耳と口で伝えられてきた舌耕芸が急速にすたれていく。あとかたなくなる寸前であって、小沢昭一の探訪と記録が、辛くも二つとない伝統文化のありかをとどめたといえるのだ。

いま、ある世代以上は幼いころの紙芝居を覚えている。縁日の露店のダミ声や小屋掛けの呼びこみを耳の底にのこしている。見たい心の一面に何やら怖い気持ちもまじっていた。

「テキヤってものは、露天、路上の商売いっさい自分たちの傘下にあるわけです」

ギターの流しや紙芝居もそうだった。市民社会の外にあるウラの世界を、子供心に感じっていたわけだ。

小沢昭一の放浪芸集成は、学者や研究者のものと大きくちがっていた。みずから腕こきの芸能人であって、自分が身すぎ世すぎとしている芸ごとのルーツを探る旅でもあった。学者や研究者には口を閉ざしていただろう芸人たちも、多少とも風変わりな同類には重い口をひらいてくれる。

「私の関心は一点、職業芸————金に換える芸、ないしは芸を金に換えるくらしについてでありました」

真剣勝負の口先三寸であって、舌の回りが悪いと、その日から干上がってしまうのだ。

みずから万歳の片棒をかついだり、説教師のお座にのぼったりもした。やがて識者が「民間芸能」などと持ち上げ、テレビが特集を組んだり、各地で保存会ができたりすると、小沢昭一はさっさと自分の仕事に幕引きをした。そして名もない芸能者からいただいた芸ごとをこやしにして、前人未踏のひとり芝居「しゃぼん玉座」を旗揚げした。金に換える芸こそまことのホンモノ。どこまでも自分の考えに忠実だった。」

**(鈴木聖子『掬われる声、語られる芸』〜「はじめに」より)

・LP『ドキュメント 日本の放浪芸』と「語り」

*「一九七一年六月にビクター株式会社から発売されたLPレコード集『ドキュメント 日本の放浪芸————小沢昭一が訪ねた道の芸・街の芸』(七枚組)には、俳優・小沢昭一が探訪して現地録音した音楽芸能とインタビューが、小沢の語りによって紡がれて収録されている。(・・・)この作品は予想外の売り上げを見せ、年末には日本レコード大賞企画賞を受賞した。続編が企画され、第二作『ドキュメント 又 日本の放浪芸————小沢昭一が訪ねた渡世(てきや)芸術』(五枚組、一九七三年一二月)、第三作『ドキュメント また又 日本の放浪芸————節談説教 小沢昭一が訪ねた旅僧たちの説法』(六枚組、一九七四年七月)、そして第四作『ドキュメント まいど・・・日本の放浪芸————一条さゆり・桐かおるの世界 小沢昭一が訪ねたオールA級特出特別興行』(四枚組。一九七七年二月)が出版された。そしてホームビデオ時代に入ると、映像版『小沢昭一の新日本の放浪芸————訪ねて韓国・インドまで』(二枚組、一九八四年)が制作されてビデオカセットとVHD(・・・)で刊行され、これは現在ではDVD化されている(ただし絶版である)。

LPのほうは、一九八八〜一九八九年にはカセットテープ版(全一九巻)、一九九九年と二〇一五〜二〇一六年と二度、異なる仕様でCD覆刻版が刊行されている。」

*「このような日本の聴覚文化の時空に広がりを持つ『日本の放浪芸』シリーズは、現在でもエッセイや雑誌記事などでは小沢の代名詞のように取り上げられる。ところが、これまで『日本放浪芸』シリーズは、ひとつの作品として学術的な研究が行われることはなかった。確かにこの作品は、おそらく小沢の思想がそうであったように、研究よりもエッセイのうちに、茫洋としたたたずまいの魅力のまま置いておきたいという欲望を感じさせるところがある。『日本の放浪芸』全四作には、計二二枚のLPレコードに、総計約九〇種を上回る稀少な多種多様の音楽芸能が収録されていることから。その内容を列記するだけで人の関心を十分に惹き、博覧強記あるいはディレッタンティズムのうちに人を満足させてしまう力がある。

あまりにも貴重な音楽芸能が収録されているので、理想としては、それらのそれぞれの音楽芸能の専門家による小沢の録音に関する研究を待って、このLP作品全体の研究に取り組みたいところである。しかし、『日本の放浪芸』を研究対象として取り上げてみて意外に思われたのは、この作品に対して学術的な評価を与えることを好まない傾向があることである。これは筆者だけが受けた印象ではなく、制作関係者への聞き取り調査でも、制作当時からそのようであったとの回答があった。その原因を一言でいえば、小沢個人の「語り」が顕在しすぎていて、「学術的」な資料として使えないといったことにあるようである。しかしこれを逆から見ると、アカデミズムにそのような反応を起こさせる「反魅力」が、この作品を満たす小沢の「語り」にあるということができる。さらに、駆け出しの頃の小沢が星の数ほど出演したラジオ劇や、一九七三年一月から開始したラジオ番組「小沢昭一の小沢昭一的こころ」(TBSラジオ)が、劇作家や放送作家が書いたものを小沢が語っているということと比較するならば、この『日本の放浪芸』シリーズは、すべて小沢自身が書いたものを小沢自身が語っているという点で、小沢が自ら時代の「語り」を掬い取って構築した作品であると位置づけることができる。

一方、「学術的」な場でも、レコードの「音源」に「語り」を組みあわせて、自らの音楽観を解説するという手法は用いられてきた。」

・「世のみなさんの捨てた芸」

*「LP『ドキュメント 日本の放浪芸』を対象に腰を据えて研究に取りかかることにしたきっかけは、レコードの解説書に書かれた、次のような小沢の言葉との出会いであった。

さて、ひとまず訪ね終えての感想は、〔・・・〕ひとことでいえば、この種の芸能に、断末魔に立ちあったというような実感のみが残った。わずかの例を除いて、殆どがもう残骸であった。しかし、その残骸にでも接することの出来たことを私は幸せに思う。もうあと何年かで、それも完全に風化して消滅するであろう。残るとしても、それは「保存」された標本で、生きた放浪芸ではるまい。〔・・・〕

それもこれも、明らかに世の中のくらしの変化ゆえである。そして世の中のくらしに密着していた芸能であったからこそ、そのまま一緒にのたれ死にするのであろう。生きながらえて人々のくらしの外で余命を保つことを、それは拒否しているかの様にも思える。芸能とは、本来そういうものかもしれない。(小沢 1971.6:1)

実際、ビクターの市川によれば、訪れた多くの場所で、「あと半年はやく来てくれていれば残っていたのに」という声があったという。もうひとつ挙げておきたい。

あれ〔=放浪諸芸〕は、一言で片づけさせてもらえば、世のみなさんの捨てた芸であります。それをそのまま掘り起こして演じてみても、つまりは捨てた世のみなさんに逆らうことになる。(小沢 1974.7:4)

これらの引用に表現されていることを要約すれば、標本的な「保存」をする行為や「そのまま掘り起こして演じ」ようとする行為には、「世のみなさん」への信頼や共感が欠落している、という批判である。この小沢の言葉は、伝統音楽・伝統芸能に対して、どのような無形文化財保護の在り方が理想なのかを考えていた筆者を激しく揺さぶり、いまも揺さぶり続けている。小沢が「放浪芸」に見たもの、求めたものは、何であったのか。」

・「無形文化財」再考

*「文化財保護システムと現実との齟齬を事例研究によって綿密に描いた珠玉の論考集、飯田卓編著『文化財と生きる』(二〇一七年)は、私たちがもはや無責任に「文化財保護」という言葉を発することを慎むべき時代に生きていることを理解させてくれる。本書もこのような問題系に位置づけられるものである。」

**(鈴木聖子『掬われる声、語られる芸』〜「まとめ 芸能者の「環世界」の「ドキュメンタリー」より)

*「本書の結論をひとことで言うならば、四作ともがそれぞれの方法で、それぞれに芸能者の「環世界」を、そして小沢自身の「環世界」を描くドキュメンタリー作品であったということである。また、小沢の主観が際立つ『ドキュメント 日本の放浪芸』シリーズの「語り」が同時代の人々の心を力強く揺さぶったことは、同時代の人々に向けた「文化財」の「語り」における主体の重要性を私たちに教えてくれている。どのような人物が、どのような理由で、それを伝えようとしているのか。私たちはそれを知る必要があるのだ。」

*「現在では、銭湯へゆく人と「よく出会う」風景はほぼ失われているが、それに象徴されるように私たちは個と個が相手を人として受け入れていた日常の公共空間を失いつつる。二〇二〇年の春頃に始まったコロナウイルス感染症の拡大によるリスク回避は、人間同士の物理的な接触を失わせる傾向をあおりもしただろう。しかし同時に、異なる形での個と個の接触を探る時代に入っている、と考えずにはこの困難な状況を乗り越えるのは難しい。現在の無形文化財の保護政策が真に公共のものであろうとするならば、このような時期をきっかけに、一人一人の個の「人にまつわる生活」への視点を具えた新しい「文化財」の伝え方を目指してはどうか、という提案を本書の結びの言葉としたい。」

*小沢昭一と井上陽水との

芸としての「虚業」についての味わい深い対談

◎井上陽水 小沢昭一 ① 1979年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?