塚原東吾「文理融合はカッコいいから始まる C・P・スノー、剣山、軍事科学の三題噺」 (遠くをみるメディア「DISTANCE.media」)

☆mediopos3436 2024.4.14

2023年6月に開設された

エヌ・ティ・ティ出版の

遠くをみるメディア「DISTANCE.media」から

塚原東吾の

「文理融合はカッコいいから始まる

C・P・スノー、剣山、軍事科学の三題噺」

「文(系)」と「理(系)」が

あまりに分裂しすぎ

さらにそれぞれの「専門」も細分化され

「専門」と「専門」もさらに細分化され

しかも分断されている現状のなかで

「文理融合」をどう考えるのかについて

「二刀流」のように「文理融合はカッコいい」し

必要不可欠な課題ではあるが

実際のところ現状は激しく困難であって

たとえ「文理融合」のための施策等が行われるとしても

それが安易に道具にされてしまうような向きについては

それがなにをもたらすのかを確かに見定める必要がある

という内容だと理解されるが・・・

論考のContentsは以下のとおり

文理融合は良さげでカッコよく見える

文理融合の難しさ:パラダイムで営まれる科学

一つ目のお題、古き良き教養人からの提案:スノーの「二つの文化」

二つ目のお題、科学の変容:剣山モデル

三つ目のお題:軍事研究と文理融合

小結

「文理融合は良さげでカッコよく見える」のは

「学問世界では、「文理」があまりに分裂しすぎている、

それぞれが「タコ壺」に入ってしまっていて、

どうもお互い通じ合ってはいないようだということを、

みんなうっすらと、しかし確実に、少しよくないなあ、とか、

感じているからではなかろうか」という

そしてなにかと話題の大谷翔平の「二刀流」のように

「カッコいい、と思えるのは、

なんだか「両方できる」というののカッコ良さ」というのがある

しかし「文理融合」は「カッコいい」かもしれないけれど難しい

「学際的研究」が推奨されているにもかかわらず

「現実にはなかなかハッピーではない」

「学者の世界は熾烈な戦いの世界」であって

「研究費の獲得」や「ポスト」

「研究者の報償システム」など

「科学者には、科学社会学の対象になる「社会」が

それぞれの分野にあ」って

「そのような社会と社会は、そんなに簡単には融和しない」

以上の現状を踏まえながら

「「文・理」とはどういうことなのか、

これからどうなるのか、どうなるべきなの」かが

「スノー、剣山、軍事科学の三題」話で語られている

まず一つ目のお題はC・P・スノー

スノーは文科系と理科系の分裂を

「二つの文化」と呼んだりしたように

科学の専門細分化や科学技術の影響力の拡大の結果

科学的な文化を持つ理学者の認識の間に超えがたい亀裂が

「深刻な文化的な危機」が生まれると警鐘を鳴らしたが

実際のところ「スノー自身は文科系文化に対して

「新石器時代」並みの無理解さを示してい」て

「融和や和解を示唆しながらも、

ある一方から別の一方を潰すことを意図していた」ため

「文科系知識人の逆鱗に触れてしまっていた」という

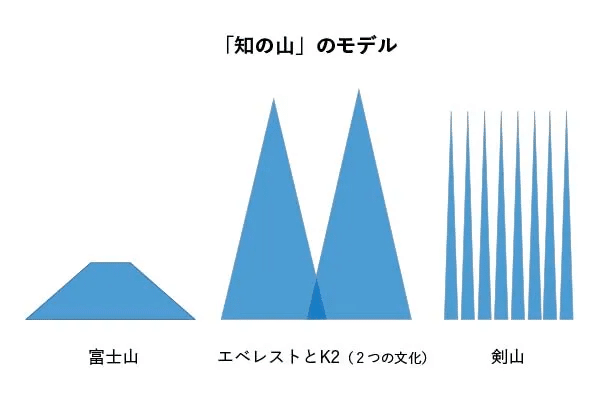

二つ目のお題は「科学の変容:剣山モデル」

かつて学問の世界は

台形型の山(知識の裾野は広く頂点は一つ)のようだったが

やがて二つのピークを持つ

険しい山塊(理系の山と文系の山)へ変容してきた

さらに現状においては

「文系も理系も専門分化が極端に進んで、

さらに多くの分野に分かれ」

「剣山モデル」(トゲトゲしい、小さな山がたくさんある形)

となってきている

三つ目のお題は「軍事研究と文理融合」

「科学のあり方や、知識の融合について考えるなら、

アイゼンハワーの例を詳細に検討するような、

歴史からの視線こそが必要だ」という

アイゼンハワーは「安易な融合や合流、

キャンペーン的な国家総動員(オールなんとか)、

そして無茶振り的に盛るだけ盛り上げられた

「危機」や「脅威」に乗らずに、時代の先端で、

科学技術と社会のあり方を洞察した人物」だからである

そして「小結」

現状は「剣山」の時代である

「水上のお花を愛でるだけにしか見えない

花鳥風月式の文学部では、先行きは暗そう」で

そんななかで

「何か耳あたりのいいキャンペーンが始まったら、

歴史という鏡で自らの姿見をしてみるのが必要」

なのではないかという

「文理融合」どころか

お先真っ暗の「剣山」のなかで

「融合」が安易になにかの道具にされようとしたときには

その「文理融合」がもたらすものについて

しっかり見定めていく必要がある

しかし現状が「剣山」だとしても

その「剣山」の全体を見渡せるような

そんなヴィジョンはないものだろうか

「DISTANCE.media」は「遠くをみるメディア」だというが

「剣山」の先の「遠く」はどんな姿になっていくことやら

すでに「富士山」のような「台形型の山」は

たんなるユートピア(どこにもない場所)なのだろうか

■塚原東吾「文理融合はカッコいいから始まる

C・P・スノー、剣山、軍事科学の三題噺」

(遠くをみるメディア「DISTANCE.media」エヌ・ティ・ティ出版)

**(「文理融合は良さげでカッコよく見える」より)

*「「文理融合」というと、何か「いいこと」をしているように思える。あと、少し、カッコよく見える。でもなぜ、「文理融合」は「いいこと」のように思えたり、カッコよく感じられてしまうのだろう。

それはたぶん、学問世界では、「文理」があまりに分裂しすぎている、それぞれが「タコ壺」に入ってしまっていて、どうもお互い通じ合ってはいないようだということを、みんなうっすらと、しかし確実に、少しよくないなあ、とか、感じているからではなかろうか。一つだったものが、いくつかの専門に分かれたり、お互いに担当の範囲を決めて、それぞれに分業して作業の効率を上げるのは、もともとは、必要なことだからそうなったのだろう。でもそれは、互いに助け合って、(人類の福祉や共通の価値のために?)協力をするために分担していたはずだ。手持ちの資源をうまく配分して、それぞれ理系とか文系とかを担当して進めようとしたのであって、互いの競争があったとしても、全体の能率を上げるためにそうしていたのである。それがいまではあまりに分断が進みすぎて、互いが別々の道を歩むようになっていたり、それぞれに無関心になったり、よもや互いに敵対意識などが出てくるのは良くない。場合によっては、分業や専門化が進みすぎているのは少し本末転倒で、やはり双方とも、少しは融和した方がいい。それも科学や技術、そして知識に関することならなおさらだ。

あとそもそも日本では、高校生くらいのときに、多くの人々は、文科系か理科系かを選択させられる。大学進学を志すなら、なおさらそうである。それでいわゆる文系オタサーとか、理系男子くんとか、趣味や「文化的行動様式」に大きな差異が出てきて、世界が分断されるようになる。それはそれで、いろいろな青春があるのだし、自分が文系か理系かの選択でどう悩んだかとか、場合によっては選択に失敗したり、まだその辺、どうもどっちつかずの長引く慢性厨二病であったりすることを自己告白するとか、まあ面白おかしい話の一つや二つ捻り出せるだろう。だからこのことは、当たり障りのない、ちょっとしたネタ振りには悪くないかもしれない。文理選択というのは、日本の青春の通過儀礼だからだ。一般的には、ああいうのもやってみたかったなあ、とか、そういう才能もあったかもしれない、とかいう意味で、無意識かもしれないが、かつての願望と、ノスタルジックな感覚に、不如意にふわりと出逢ったりする。文系と理系が未分化だった頃の自分を呼び出したりして、ああ、数学がもう少しできていたらなあ、とか、ちょっとテレくさいのを案外楽しんだりしてみることができる。だからそれらが融合するというイベントとか企画には、「そうでなかった(別の選択をした)自分」を探し求めることもできるかも、とかいう淡い期待ができたりする。そういうのも、「文理融合」が、なんだか少し、ヨサゲだなあと思える理由なのかもしれない。

そしてカッコいい、と思えるのは、なんだか「両方できる」というののカッコ良さだと思う。それも別々に分かれている「元は一つのもの」を、両方を通してできる、というのは、カッコいい。サッカーだと、(あくまで素人の見方だが)、攻撃と守備のポジションはいちおう分かれてはいるけど、ピッチでボールを前にすると、そこまでは専門分化していない感じで誰もがあくせくと走っている(ゴールキーパーは別だが)。でも野球での打撃と守備は、完全に別のものになっている。野球選手たるもの、野手をやりながら打席にも立つので、全然打てないショート・ストップはまずいし、守備がボロボロのレフトも困る。キャッチャーにも必ず打席が回るので、打てないキャッチャーは良くない。それでも、ピッチャーは専門化が極端に進んでいるし(専門化というより、消耗品になっているようだが)、打つだけの専門職という、指名打者という制度までできてきた時代だ。

そんな中で「両方できる」大谷翔平くんは、どう見てもヒーローだ。そもそも野球は、かなり専門分化や商業化の進んだ興行物というか、すでに全体がエンタメ産業の一部になっているのだが、それでも野球はスポーツだ。選手に求められるのは、グラウンドで躍動する「全人性」である。見たい、というか、見ることでプレーヤーやチームとともにことほぎたいのは、消耗品としての選手ではなく、ましてや専門化した挙げ句、特殊な職業技法をバフォーマンスする肉体モンスターとなった奇妙な生命体などではない。大谷くんを語るとき、非常によく引き合いに出されるのが、「野球少年の夢」というフレーズである。だからもしかすると、「文理融合」というのは、「理系男子」とか、「文学少女」の夢の中に出てくる、「そうでなかった自分」を求めることにつながっているのかもしれない。そんなイベント企画ものだから、両方できるって、ちょっとカッコいいと、期待を持って思えるのかもしれない。」

**(「文理融合の難しさ:パラダイムで営まれる科学」)

*「ただ現実に戻って見てみると、実はこの「文理融合」というキャッチフレーズは、叫ばれてから久しいが、あまりうまくいっているようには見えない。実際には、なかなか難しいのだ。いわゆる「学際的研究(interdisciplinary research)」が推奨されているし、うまくいっている突出した例もあるけれど、現実にはなかなかハッピーではないと聞く。大学の学科名で、「総合科学」とかが流行った時代もあった(いまでもある)。そのような掛け声に乗って予算を獲得したとしても、やはり、科学者も人文・社会科学を専門にするものたちも、アカデミック世界での生き残りをかけて、自分の業績を達成することが必要だ。そうなると、自分の学問の「パラダイム」での通常科学を高いレベルで遂行しないといけない。そのようなパラダイムは、「ジャーナル共同体」が下支えをしているものであり、論文のゲートキーパーがいて、総合なんとかとか、学際なんとかとかの研究成果は、そのパラダイムにそぐわないからと、なかなか通してもらえない。それに「研究費の獲得」とか、「ポスト」とか、研究者の報償システムもあるから、学者の世界は熾烈な戦いの世界でもある。科学者には、科学社会学の対象になる「社会」がそれぞれの分野にある。そのような社会と社会は、そんなに簡単には融和しない。

ただ歴史的な変遷を見るなら、パラダイムがうまく重なるとき、つまり問題意識や使っているマテリアルが重なったり、共通で使えるリサーチのツール(インストルメンツ)が出現したとき、最も成功する学際研究が生まれると想定していい。たとえば、ディシプリン全体で言うなら、化学と生物学が合流したことから「生化学」という分野が成り立った、とか、具体的なツールの共有の例としては、田中耕一さんがレーザーを使って質量分析をしたとかが、そういうケースだろう。だけれど、そのときは、重なった部分で何か新たなパラダイムが生まれていることが多い。そうなると、何かと何かの共有ではなく、一つの新しい領域ができているので、すでに学際的研究とは呼べなくなってくる。学際研究がうまくいくのは、リサーチ・ツールやマテリアルの共有できる隣接分野の間での話であると一般に考えていい。だから、文理融合という大きな、というか大雑把な話となると、共有できるツールやマテリアル探しの段階から、その難しさには拍車がかかっている。

それでも近年、データサイエンスやAIのインパクトから、人文学では「デジタル・ヒューマニティーズ」のような分野が生まれている。これまでの人文学が生み出してきた膨大な資料やデータを、コンピュータで整理したり、新たなデータサイエンスの手法を使って、うまく再整理をしてみたりする分野だ。それで、これまで見えなかったものを見えるようにデータ・マイニングをしたり、またウェブ上で公開したりして、より広いアクセスができるようにしようという領域である。ここで共通して利用しているマテリアルは、ある分野が生み出した情報リソースやアーカイブされたもの(一般にはデータセット)、ツールはコンピュータやデータサイエンスである。これはパラダイムが融合したというより、新たなパラダイムが生成されたと見るべきかもしれない。もしくは新たな手法(データサイエンス)で、既存のリソース(さまざまな情報セット)を包み込んだもの、いわば方法論が素材を併呑した結果だとも言える。

実際のところ、デジタル・ヒューマニティーズの成果は、便利なこと、このうえない。筆者もいいデータベースがあると、ちょくちょく使わせてもらっている。ちなみに筆者は気象の歴史データベースの作成に協力していて、江戸時代の日記など文献的な記録に現れた天候・気象のデータ(つまり人文系の成果)をデータベースに組み入れるための加工をしている。つまり、自分でもデータサイエンスと科学史の「文理融合」を試しているのだが、もちろん、こういうことに問題がないわけではない。これまでコツコツと、現場で史料を発掘したり、古文書を調査したり、一語一句、丁寧に読んできたり解釈を考えてきた研究者にとって、デジタル・ヒューマニティーズを僭称する輩たちは、まるでハゲタカかハイエナのごときもので、メタレベルからの知識の搾取者にほかならない。成果だけ、つまり美味しいところを掻っ攫っていくとはなにごとか。地道な資料発掘の現場や、丁寧で繊細な解釈の手法はデジタル化にはそぐわないと、根強い反発を喰らうことがある。

「環境人文学」というのも、近年提唱されている重要な分野だ。従来は理系のアプローチが主流だった環境科学や地球システム学の分野に、これまで蓄積されてきた人文知を活かすようなアプローチも出てきている。また環境史など、そもそも人文系の領域の研究者が理系の手法を使ったり、さまざまな応用も試みられてもいる。しかし、一方では文系学部不要論も依然として強く、人文知を軽んじる流れもあるのは少し嘆かわしいことでもある。「使えないものはダメである」(だから研究費は自分で稼げ)という、ほとんどイデオロギーに近い掛け声で文部行政に押し切られがちに見える。この流れが狙っているのは文学部だけではない。より深刻なのは、工学部が優先され、理学部系の基礎科学が軽視されていることだ。農学部では、フィールドで生き物を対象にした基礎的な農学ではなくラボラトリー型のバイオ偏重となり、たとえば林学などは長いこと冷遇されている。また文科系でも生き残りやすいのは経済学・経営学とかで、彼らは率先して基礎分野のアカデミアを絶滅させるための旗振りをしているようにも見える。

以上で論じたような現状をふまえつつ、そもそも「文・理」とはどういうことなのか、これからどうなるのか、どうなるべきなのだろう。未来を見通すためには、「過去」を見直すことが必要である。少なくとも、理系の用語を使うなら、未来をシミュレートするには、過去のデータからの外挿曲線上にわれわれは位置することになると考えられるから、過去を見ない未来の構築は考えられない。

だからここからは歴史を少し振り返ることで、「文理融合」とか、そもそも文系と理系についての考え方は、どう変わってきたのか、以下の三題噺で考察を進めてみたい。お題は、スノー、剣山、軍事科学の三題である。」

**(「一つ目のお題、古き良き教養人からの提案:スノーの「二つの文化」」)

*「文理融合とか文科系と理科系ということを考えるとき、まず思い浮かぶのはC・P・スノー(Charles Percy Snow, 1905−1980)のことである。スノーは物理学者としてケンブリッジ大学のフェローのキャリアをスタートさせている。その後、イギリス政府の科学行政の重職を歴任して産業界にも名を連ね、スコットランドのセント・アンドリューズ大学の総長にも任じられている。また同時に小説家としてもよく知られており、自伝的な要素の強い小説シリーズ“Strangers and Brothers”は、スノーの存命時代には、イギリスをはじめ世界各国でよく読まれた(売れた)本である。このシリーズは、いまではあまり面白いとは言えないし、いわば陰鬱で写実主義的な小説なので、つまらない純文学の典型っぽいものなのだが、それなりに興味深いものではある。時代の中でよく売れたということは、その時代のイギリスのアカデミアを知るうえで、何かを深いところで捉えていたという意味がある。だから、もちろん、読んでおいても悪くはない代物ではあるし、スノーはこれらのシリーズで、大英帝国における文名を大いに馳せたのだと言っていいだろう。

そのように理系も文系も股にかけた当時一流の知識人として、彼は1959年に、「二つの文化と科学革命」というタイトルでの講演を行っている。これは当時、本としても刊行され、実によく売れた。日本語への翻訳もある(『二つの文化と科学革命』松井巻之助訳、みすず書房、2021年 [初版1960年])。ここでスノーが表明したのは、科学の専門細分化や科学技術の影響力の拡大の結果、深刻な文化的な危機が生じているということに対する懸念である。深刻な文化的な危機とは、人文的な文化や文学者たちと、科学的な文化を持つ理学者の認識の間には、すでに超えがたい亀裂が生まれている。そして相互の無理解が深刻なレベルにまで達していて、言葉(基礎的な概念やターム)が通じなくなっていることだ。このことは、「西欧文化における危機」につながるという警鐘を鳴らしたのだ。

スノーの議論は、イギリスをはじめ世界的に、大きな論争を巻き起こした。表層で見るならスノーの警鐘は、いわゆる「文理にまたがる知識豊かな学識経験者」による、共通の教養体系が崩壊していることへの憂慮の表明と受け取られた。つまり、「二つの文化」は、なんらかの共通する教養によって、乗り越えるべきものとされた。ここでもう一度、理系と文系で手と手を相携え、議論の共通基盤を取り戻し、イギリスという国家の活力を再興すべきであるというわけだ。つまり、ある種、穏健で融和的なポーズを示していたかに見える。

だが、どうやって? スノーの処方箋は、その実、なかなか棘のある内容を含んでいた。当時、まさにさまざまな技術進歩や「科学革命」が進行しているのだから、文科系の知識人が科学技術に対して、基本的な認識と理解をもっと持つように努力すべきだというのである。文科系の知識人、すなわち西欧の最も賢明で、シェイクスピアに親しんでいるような人々は、科学に対して「新石器時代の祖先並みの洞察しか持っていない」とまで言い放っているのだ。

文科系と理科系の分裂を「二つの文化」と呼ぶネーミング・センスは卓越していた。当時の状況が、端的に切り取られている。スノーは科学行政官として戦争を乗り切ったわけで、いわゆる戦時のダーティーワーク(スパイ活動やマンハッタン計画への協力)もこなしただけの人物でもある。だから、政治的な状況性にも、老練かつ巧妙な目配りのできる人物であった。だがその「二つの文化」を統合するための提案は、あまりにも凡庸な、科学や技術の側からの啓蒙主義的な提案であった。さらに悪いことに、そこには予算や資源を科学技術系により多く配分しようという意図も見え隠れしていたし、イギリスの国家的衰退を食い止めたい(そのためには科学技術の振興が必要だ)という、実に単純な技術主義で国家主義的な政策方針まで示している。つまりスノー自身は文科系文化に対して「新石器時代」並みの無理解さを示していた。

スノーは典型的な「冷戦文化人」であり、とてもイデオロギッシュであるという近年の研究(ガイ・オルトラーノ『「二つの文化」論争』増田珠子訳、みすず書房、2019年)も出ている。つまり「二つの文化」を指摘して、融和や和解を示唆しながらも、ある一方から別の一方を潰すことを意図していたのがスノーだったのだ。そのことが、いわゆる文科系知識人の逆鱗に触れてしまっていたのである。」

**(「二つ目のお題、科学の変容:剣山モデル」)

*「スノーは融和を提唱したかに見せかけて、その実、なかなか強引なところがあった。とは言うものの、スノーの議論は20世紀半ばの状況、つまり「二つの文化」という言葉で表せるような状況をよく表している。彼の本や発言は、いまや歴史的なものとしての読み方ができるだろう。

スノーが提唱したような「二つの文化」に分化してくる前のノスタルジックな知的な状況とは、たとえるとするなら台形型の山(知識の裾野は広く頂点は一つ)のようなものだろう。この知的世界の山には、誰もがどこからでも登ることができるし、皆が一緒に、頂上からの眺望を楽しめる。

そこから知識世界には、大きな地殻変動が起こった。そのため、二つのピークを持つ険しい山塊(すなわち理系の山と文系の山)へ変容してきたと考えていいだろう。そのことに危機感を感じていたと考えていいかもしれない。ここでスノーが指摘したように、文系と理系というのは、何も人間タイプや教育システムの違いだけではない。スノーの時代、科学や知識生産のあり方自体も、いわゆる「上流」(研究計画や予算配分、制度設計)の段階から、大きく変質してきている。たとえば国家や企業が巨費を投じるビッグサイエンスがリアルになったのは、マンハッタン計画からである。スノーはイギリス側のトップの一人として、それに協力していた。まさに、科学技術が大きく変化している状況を牽引してきたので、科学の変容や技術進歩の実感があったのだろう。原爆のリアリティの前に、シェイクスピアだとかチョーサーだとか、いまさら何を言っているのだ。ましてやソビエト・ロシアは原爆を開発し水爆も手にしている。ベルリンは分割され、極東では朝鮮戦争が起こっている。共産主義の脅威が刻々と迫る中で、文科系だろうがなんだろうが、科学技術のリアリティを少しでも勉強してほしい、そして科学技術をもって我が大英帝国の衰退を食い止め、植民地から離脱したことで混乱に陥っているアジア・アフリカを貧困から救おう。そう思っていたとしても、あまり不思議ではない。

ここではこのことを模式化して考えてみたい。ピークは一つで、どちらから登っても、ある程度の共通の頂上(平らな頂上)があるのが、かつてのアカデミアだった。このことを図で左に示しているのが「富士山モデル」だ。雄大で、遠目にも神々しい。ある種、国家的・文化的で象徴的な意味合いさえ含むものとなる。富嶽三十六景ともいうように、いろいろなところからこれを愛でることができるし、季節の移り変わりを楽しむこともできる。いわば、古き良きアカデミアの理想型でもある。

だがそれは、ある大きな造山運動をへて、真ん中の図にあるように、頂点が二つに割れてしまった。ここで分かれたのが理系の山と文系の山である。筆者は仮にこれを、「エベレスト・K2モデル」と呼んでいる。こっちの頂点からあちらの頂点に登るには、また別のトレーニングが必要で、それぞれ別々のベース・キャンプを作らないといけない。これは「二つの文化」の時代を示すモデルである。この地殻変動は巨大な地質学的な力による大規模な大陸レベルの隆起を伴ったので、富士山とエベレストの比率くらいの割合で、山体も全体に大きくなり、そして頂点は常人には近寄り難いほど高くなっている。それらは人口の多いところから離れた孤高の存在としてあり、ときには宗教的な崇拝の対象になっていたりはするが、どこからでも頂上は見えるものではない。(ときおり、ノーベル賞などで、頂上が垣間見えはするが。)アプローチも登頂も、エベレストやK2がそうであるように、常人にはほぼ無理だ。つまりかなり難しい。

これはいまはどうなったのであろう。エベレスト・K2モデルがスノーの時代だとするなら、それから半世紀が経っている。この間に、文系も理系も専門分化が極端に進んで、さらに多くの分野に分かれてきている。ある種の先端の崩壊というか、さらなる分裂・分化が進んだと考えていい。この状況を表すのが、一番右にある、トゲトゲしい、小さな山がたくさんあるものである。筆者はこれを「剣山モデル」と呼んでいる。お花で使う、あの剣山である。その心は、いまや知的世界は、より細く、より高い、(だが全体として、スケールは小さい?)針の山のようなものである、というところにある。いわば山体崩壊が起こり、バラバラの山、というよりトゲのようなものがたくさん生まれてきたというのが、この半世紀の状況ではなかろうか。

いまやサイエンスもエンジニアリングも、「隣の研究室でやっていることが、実はよくわからない」という状況に近くなっている。ピアグループは小さい。物質や手法だけではない。試薬や機械やスケールが違う。統計の手法や実験の設計思想がわからない。同じ学科ではなく、たとえば化学でも、無機分析の専門家にとって無機化学全般ならまだしも、有機になると、わからないことが多いだろう。また化学の一部には少しは通暁していても、物理系や生物系なら、テクニカルな内容まではわからないと思われる。つまり、スノーの時代なら、互いの世界の違いを「二つの文化」の分裂に心を痛める、というあたりで話は落ち着いていたのかもしれない。だがそれから半世紀の分化は、加速度的であって、まさにグレート・アクセラレーションの時代である。文化はすでに二つどころではなくなっているし、細分化はさらに進んで、もはや「たくさんの文化」とでもいうべきだろうか、山というより針の山のような状態になるまで、地盤の解体と変容が進んでいる。

これは戯言になるかもしれないが、剣山は踏むと痛いが、綺麗なお花を水面下で支える立派な役割をしている。この比喩は、現代の状況そのものだとも言えるのではなかろうか。つまり剣山は、それ自体では文化や国家の象徴ではもはやなく、崇高で孤高のものでもない。資本主義的な商品という水上で枯れてゆくお花の世界、すなわち大量消費社会の見せかけの華やかさを「水面下で支える」役割を担っている。これをすべて否定するわけではないが、やはり少し戸惑う。剣山のようになった現代科学やテクノロジーのことを、どう考えたらいいのだろう。下手に踏む、つまり批判を試みたりすると、非合理主義とか、文明否定論者・反理性的とか、ときには「放射脳」とかいう決めつけまで、かなりの反発が返ってきて、つまり「痛い」。スノー先生なら、ここまで分化が進んで、文化がバラバラに分裂してしまっている状況をどう論じたであろう。是非とも、相方の知性を新石器時代並みであると決めつけるような鈍感力を再度、存分に発揮していただいて、大局を眺められる見地から、なんらかのご高説をいただきたいものである。」

**(「三つ目のお題:軍事研究と文理融合」より)

*「文理融合している究極の社会現象とはなんだろう。もしかすると「戦争」かもしれない。

戦争は武器で戦う。古くは武器を手にした肉体同士のぶつかり合いで、やがて馬に乗って槍や刀を持って戦うようになった。それが鉄砲や大砲になり、それらを乗せた蒸気船になった。そして20世紀になると内燃機関を備えた戦車や飛行機を動員して、挙げ句の果ては原子爆弾やミサイル、そして近年では電子戦と呼ばれる戦いになっている。主には理系で作っているモノや道具で戦っている。

でも本当に、武器だけ、すなわち理系が作ったものだけで戦っているのだろうか? ある国家や国民が戦争をやる気になるのには、「大義」が必要だ。少なくとも「大義と思い込むもの」がなくてはできない。それは国家主義であったり、歴史であったり、神話であったりする。つまり戦争には、集団的な「物語」が必要である。それを作るのは理系ではない。文科系の仕事だ。宣伝や情報戦を含め、人のココロを動かすのは何かを考え、立案し、実際に実行することが必要だ。広告代理店が活躍する分野でもある。そこでは、とても文科系的で、人文学的・社会科学的な知性が必要だ。最近のウクライナやガザを見ていても、思い当たるふしがあると思う。

文理融合は、産(軍)学協同や軍事研究(デュアルユース問題)とは、一体、どういう関係にあるのか、というあたりにも筆者は問題意識がある。そう考えると、文理融合を推奨する人たちは、産学協同による(文系も含んだ)軍事研究も推進すべきだと考えているのだろうか?

核の脅威が再燃するこの時代に想起すべきは、1961年に行われたアイゼンハワー大統領の退任演説だと考えている。マンハッタン計画に成功したアメリカで、自身も軍人であって、超人気者だった大統領の彼が表明したのは、皮肉にも、強大な軍隊と肥大化した軍事産業の結びつきへの懸念だった。彼は軍産複合体の力を不当なものであるとして、その結合の力が、「われわれの自由あるいは民主主義のプロセスを危険にさらすことを許してはならない」と強く主張したのである。

驚くべきなのは、この発言が冷戦の真最中に行われたこと、そしてアイゼンハワー自身が軍人出身で、いわゆる右派、つまりなかなかのタカ派と目された人物で、しかも反共レッドパージを容認しており、産業界ともズブズブの関係にあった共和党の所属であったことだ。表層的な反共の時流や産業界からの煽りに流されず、産業構造の変化や技術進歩のあり方に対してこういう洞察力のある発言をする当時の政治家は、やはりなかなかの胆力があったというべきだろう。

そのようにしてアイゼンハワーを見てゆくなら、彼は、ソ連のスプートニクなどに煽られてアメリカでも宇宙開発を急ぐことが叫ばれた時代に大統領だった。だが彼は、宇宙開発の過度な競争がすでに強大な影響力を持ってしまった軍産複合体をさらに増長させることを深く憂慮しており、アメリカ航空宇宙局(NASA)を軍部と切り離した形で設立する決定をしていたりもしていた。つまりアイゼンハワーは、安易な融合や合流、キャンペーン的な国家総動員(オールなんとか)、そして無茶振り的に盛るだけ盛り上げられた「危機」や「脅威」に乗らずに、時代の先端で、科学技術と社会のあり方を洞察した人物である。科学のあり方や、知識の融合について考えるなら、アイゼンハワーの例を詳細に検討するような、歴史からの視線こそが必要だと考えている。」

**(「小結」より)

*「掛け声ばかりの文理融合になると、大きな予算を取ってこれるところ、ビッグサイエンスだけが栄えるような傾向があるのではないかということも気になる。

また、文理融合と言っても、電子通信関係や、IT、AIに関係するコンピュータや情報系のことを考えるのか、バイオ系や医学・医療系、サービス系とか、もしくは気候や地球システム科学系のことを論ずるのかで、それぞれの切り口は異なってくる。この三題噺は、ごく一部を切り取って、どんなことが考えられるか、大雑把な示唆の可能性を試みたにすぎない。

文系からの反撃、というか、何か一矢報いることができるかとか、いまはやたらとやり込められている文学部の再興は可能かと問われれば、どうも「剣山」の時代、水上のお花を愛でるだけにしか見えない花鳥風月式の文学部では、先行きは暗そうだ。

それでもギリギリ、なんだか良さげでカッコ良さそうな「文理融合」には、この三題噺で、なんとか少しばかりのリザベーションがあるということを表明したつもりである。少なくとも、何か耳あたりのいいキャンペーンが始まったら、歴史という鏡で自らの姿見をしてみるのが必要だと考えている。」

○塚原東吾(つかはら とうご)

科学史・科学哲学、科学技術社会論(STS)。蘭学や化学史、気候再現などに取り組む。神戸大学大学院・国際文化学研究科教授。1961年東京生まれ。東京学芸大学修士課程修了/ライデン大学医学部博士課程修了。医学博士(Ph.D.)。野球ではタイガースとファイターズを、サッカーではフェイエノールトを、バレーではシーガルズを応援。

■塚原東吾「文理融合はカッコいいから始まる

C・P・スノー、剣山、軍事科学の三題噺」

(遠くをみるメディア「DISTANCE.media」エヌ・ティ・ティ出版)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?