藤井 一至『大地の五億年/せめぎあう土と生き物たち』

☆mediopos2790 2022.7.8

わたしたちは土のことを

あまり知らずに生きている

いわれてみれば

あたりまえのことのようにも思えるが

はじめ地球には土はなかったのだ

そのころはまだ動物はもちろん

植物も存在しなかったのだから

土が生まれるためには

生き物が生まれ育ち死んでいき

またそれによって生き物を育んでいくプロセスが必要となる

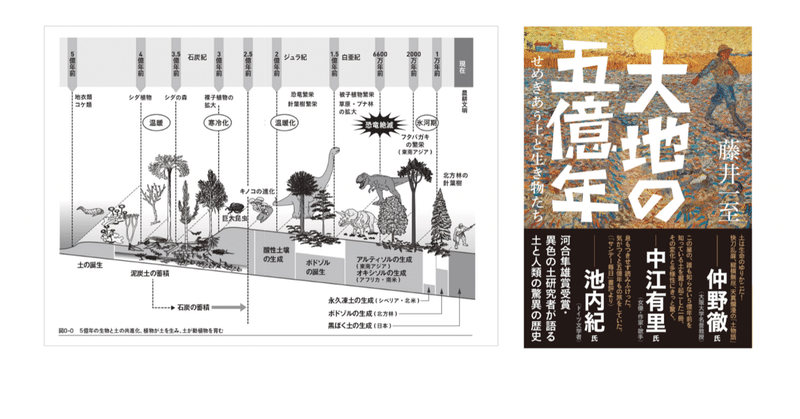

地球が誕生したのは46億年前

土が誕生したのはそのずっと後

生物たちが関わりはじめた5億年前のことだという

まず地球上に生き物が誕生し

その遺体と岩石から土は生まれた

人間が土と関わる歴史はまだ1万年ほどだ

土によってつくられる土壌とは

「岩石の風化によって生まれた砂や粘土に

腐った動植物遺体が交ざったもの」であり

「生き物を育む、生き物が育んだもの」

土を食べて耕すミミズ

岩を食べるようになったキノコ

腐葉土を食べるカブトムシの幼虫などまでいて

植物や昆虫の躍進を支えるとともに相互に影響し合い

土は恐竜の消長から人類の現在のような繁栄に

場所を提供し続けている

けれど土壌は平均すると

厚さ1メートルほど地球を覆っているにすぎない

その「地球の皮膚」である土の存在が

地球の生命圏を豊かに形成している

現在のところ他の惑星で土は見つかっていない

少なくとも地球のような生命が存在しないところでは

土は生まれることができないのだ

土を耕し過ぎたりすることで

表面の土が失われてしまったら

その土が再生するには

100年から1000年もの時間がかかるのだという

その再生には植物と微生物の働きが必要だからだ

土の大切さを理解することは

人間の未来を考えていくうえでも欠かすことはできない

さて著者の藤井一至氏の専門は土壌学・生態学であり

スコップ片手に日本各地はもちろん

世界各地をとびまわりながら

土と地球の成り立ちや持続的な利用方法を研究されている

その藤井氏が研究をはじめてから

忘れることのできない感動の瞬間が三度ほどあったという

それは

「土壌を酸性に変える犯人が植物自身だと分かったとき」

「熱帯雨林の落ち葉からしみ出した茶色い水を観察したとき」

「焼畑農業に酸性化を食いとめる

仕組みがあることを発見したとき」で

それまでの「酸性=悪」という思い込みが

ひっくり返った瞬間だったのだという

酸性土壌をどう克服するかは

人間が土に関わりそこから収穫することを始めてからの

大きな課題となっているが

「焼畑農業」という「酸性化を食いとめる仕組み」以上に

感動的に思われたのは「水田稲作」という

酸性の土にも対応できる仕組みである

田んぼに水が張られ田植えがはじまると

水の下では土の中の鉄酸化物が溶け始め

その溶けた鉄によって青灰色の土になり

酸性土壌を中性に変えるために一役買うのだという

そしてそのことによって

酸性状態では溶けなかったリンが水に溶けやすくなる

なんという知恵なのだろう

「大地の5億年」は

土の5億年であり生き物たちの5億年であり

そうした土が人間の1万年を育んできた

その土をいかにして長い目線でとらえ

その活かし活かされることのできる仕方を工夫していくか

まずはわたしたち一人ひとりが

身近な足元にひろがっている土に目を向け

その声を聞くことがなにより大切なことだろう

■藤井 一至『大地の五億年/せめぎあう土と生き物たち』

(ヤマケイ文庫 山と渓谷社 2022/6)

(「プロローグ 足元に広がる世界」より)

「土壌の生成には数百年から数百万年かかる。数百歳は若い土、数千年かかり数万年で一人前、数十万〜数百万歳の土でようやく高齢の域に達する。(…)

今から約46億年前に地球が誕生したといわれる。土壌が誕生したのは5億年前である。」

「植物(コケやシダ植物)は光合成によって大気中の二酸化炭素ガス(CO2)を固定し、その遺体の多くは微生物や動物に食べられて大気に戻るが、一部は残存し「腐植」として土を構成する。腐植を肉でたとえるなら、新鮮な肉(落ち葉)→臭う肉(腐葉土)→腐った肉(腐植)と変化したものだ。落ち葉が細かくなって腐植となり、砂や粘土と混ざり合う。こげ茶色の腐植が赤色や黄色の年度とくっついて茶色い大地をつくりだした。

植物だけではなく動物も、土壌の発達に大きく関わる。ミミズは落ち葉と年度を一緒に食べ、腸内でよく混和したフンをすることで、ダンゴのような構造をつくり出す。足元に広がる土のほとんどがミミズのフンだと聞くと、ぎょっとするかもしれないが、ミミズが土を耕すことで柔らかい土壌がつくり出される。

土が、岩石の風化だけではなく植物や動物との相互作用によってつくられることは、地球にしか存在しない土壌の本質を教えてくれている。現在のところ、地球は生き物が確認されている唯一の惑星であり、土壌は地球の特産物である。」

「そもそも、生物が陸上に進出した5億年前、大地は楽園ではなかった。荒涼とした大地は不毛な岩石砂漠であったと考えられている。土壌は存在しなかったのだ。文字どおり〝砂を噛むような思い〟である。植物が地上に登場した5億年前の夜明けは、土をめぐる生き物たちの仁義なき戦いのスタートラインでもあった。」

「本書を理解する上で欠かせないキーワードを説明しておきたい。

ひとつは、土はゆっくりと少しずつ「変化」するものだということ。そしてもうひとつは、ある条件の下で、「酸性」という厄介な性格を持つということだ。このふたつのキーワードと関わる意外な有名人がいる。「変化」と関わるひとりは進化論で有名なチャールズ・ダーウィン、「酸性」と関わるひとりは童話作家として有名な宮沢賢治である。」

「ビーグル号でのダーウィンの発見は、環境の違いに応じて、生き物たち(たとえばフィンチという小鳥)が小さな変化を積み重ねながら多様な進化を遂げたことにあったが、その根本には、土壌を含む自然環境の多様さへの理解があった。」

「森の養分循環や「酸性」をめぐる生き物たちの応酬を経ながらも、温順な地域では少しずつ土が酸性に傾いていく。

日本のように降水量が多い地域では、生物の活動が盛んであり、樹木や微生物による酸性物質の放出も盛んなため、カルシウムなど中和に働く土の成分が溶かされ、雨とともに洗い流される。そして、土がpH4〜5まで酸性になると、水素イオンによって、土に含まれる粘土が破壊され、アルミニウムイオンが溶け出してしまう。アルミニウムイオンは植物に対して毒性を示し、根の成長や水と養分の吸収を疎外する。」

「5億年にわたる土の「変化」は生き物を育むだけでなく、時に生き物たちを翻弄しながら、現在の自然の姿を形作ってきた。そのひとつが土の「酸性」への変化であり、アジサイの花が青色に染まる理由も、宮沢賢治が「雨ニモマケズ」石灰肥料を売り回った理由も土が酸性であったためだ。土を含む環境の変化に対応して生き物たちが獲得した多様な姿に、「適応」や「進化」を見出したのがダーウィンであった。」

(「第3章 人と土の1万年」より)

「酸性土壌での作物栽培を可能にした仕組みが焼畑農業である。森林を伐採し、燃焼させた草木灰を肥料として作物を栽培する。草木灰はカルシウムやカリウムなどのアルカリ成分を含み、土の酸性物質を中和する中和剤となる。焼畑農業は、ヒトの酸性土壌への適応術ともいえる。」

「焼畑とは、少ない人口した扶養できない農業システムである。人口密度が高くなると、酸性土壌の問題が深刻化する。しかし、アジア地域の土壌は酸性であるにもかかわらず、世界的にも高い人口密度を支えてきた。この酸性土壌を克服した秘訣が水田稲作にある。」

「日本の春、田んぼの水が張られ、田植えがはじまる。2週間もたたないうちに、田んぼの土の色が変わりはじめる。水の下では酸素欠乏になり、還元状態が進むことで、どんどん土の中の鉄酸化物が溶け始める。もともと赤や黄色だった鉄酸化物が溶けると、2価イオンに変化する。この溶けた鉄が土を青く染め、黒、茶、白色の他の成分(有機物や砂)と混じって青灰色の土になる。

変わるのは色だけではない。鉄酸化物の還元反応は電子だけでなく水素イオンを3つも消費するため、酸性土壌を中性に変えるために一役買う。さらに、pHが上がることで、酸性状態では溶けなかったリンが、水に溶けやすくなる。こうして、イネの根っこんいリンが届けられる。田んぼに水を張る効果である。水面下での土とのやり取りの甲斐あって、イネは酸性の土にも対応できるのだ。」

(「第4章 土のこれから」より)

「本書を要約すれば、決して楽園ではない土に、必死に居場所と栄養分を求めてきた植物・動物・人間の試行錯誤の歴史の末に今がある、ということになる。その歩みを、「適応」と呼んできた。生き物たちの歴史は、「自然との共生」という生やさしい言葉で収まるものではなく、土をめぐる競争と絶滅の繰り返しであった。私たちの生活も、この自然の摂理と無関係ではなく、土を保全しなければ文明が崩壊することは歴史が教えてくれてきる。

酸性土壌とうまく付き合ってきた植物やキノコの進化には、数億年という時間がかかっている。このデリケートな土と人間が付き合ってきたのはずっと短い1万年前後である。まだまだ無駄や失敗があって当たり前だ。酸性土壌にも自らの色を変えながらしなやかに対応しているアジサイのように、私たち人間も土壌とうまく付き合いたいものだ。」

(「文庫版あとがき」より)

「土を耕し過ぎると10年のうちに厚み1センチメートルの土がすぐに失われるが、その土が再生するには100年から1000年もの時間がかかる。人類には土がつくれない以上、植物と微生物の働きによる土壌発達を待つしかない。土壌が劣化してしまってからでは遅い。」

「土の研究者になるために必要なのは、論文や博士号ではなく、土への好奇心とスコップだけだ。土に声はないが、ちょうどタネをまく春の土からは強い生命の匂いを感じることができる。匂い物質の多くは、微生物のオナラ(代謝産物)か、微生物どうしの縄張り争いで使われる化学兵器に相当する。

土の匂い物質のひとつであるゲオスミンもまた細菌(ストレプトマイセス属の放線菌)のオナラにあたる。湿った土の中でガスを発生する性質があり、水のありかを知らせてくれる。ラクダはその匂いを嗅ぎつけて80キロメートル彼方からでもオアシスにたどり着くことができる。待ち受ける細菌は水を飲むラクダの鼻に胞子をくっつけることで、遠くに子孫を拡散する。

日本でも土砂崩れの前兆として土臭いにおいがすることがしばしば報告されるが、これもゲオスミンの匂いだ。土にはままだまだ身を守る知識や暮らしの知恵が埋もれているはずだ。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?