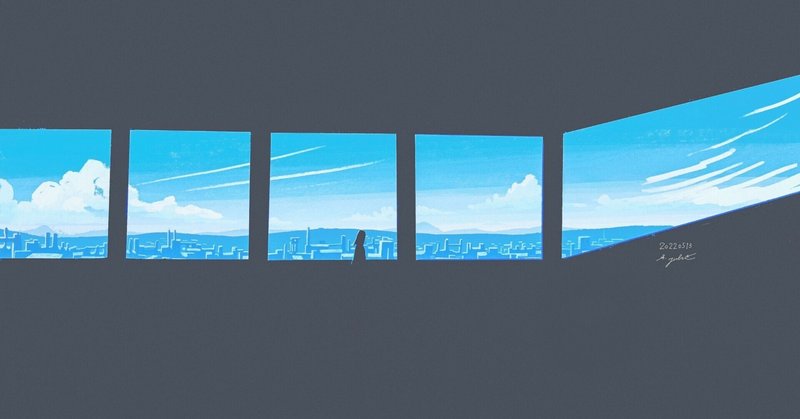

駐車場と青空の話

立体駐車場の、灰色の柱の向こうに、広い青空が見えていた。響いていた靴の音、乾いたコンクリートの香り。そんな景色ばかり、いくつも覚えている。

―――――

人混みが怖くて、駅をまともに歩けなかった。

中学生の頃の話だ。

駅も繁華街もデパートも、あの頃はとても怖かった。

そうなる少し前から、中学校には行けなくなっていた。

なんとか行けた高校は、通信制だった。

平日にも時間があったから、よく母に連れられて、遠くのショッピングモールに行った。

1時間も車に乗るのに、買うのはくだらない、小さなものばかり。あるいは、2人で適当に選んだ映画を、ほとんど誰もいないシアターで眺めて過ごした。人のいないショッピングモールなら、人混みに怯えていたわたしにも歩くことが出来た。

当時のことを思い出すとき、頭をよぎる景色はいつも、お店ではなくて、ショッピングモールの駐車場だ。そうでなければ、車の窓から見ていた海のこと。

立体駐車場は、どこも薄暗くひんやりしていて、ひどく無機質で人工的だ。でも、なぜかそれが好きだった。あの寂しさが好きでたまらなかった。

屋外ではないけれど、屋内と呼ぶにはどこか頼りない、あの殺風景な空間が。

立ち並ぶ柱の向こうには、いつも、広い広い空が見える。遠くの山々や、街並みも。

雨の日には、山には薄ら靄がかかる。

晴れた夕方には、建物の輪郭や停まっている車のフロントガラスが、日を浴びて金色に光っていた。

母と2人で買い物から戻って、明るかったショッピングモールから、車に向かって歩いていく。青空がとても綺麗だった瞬間を、今でもはっきり思い出せる。

あの青空の下のどこかでは、父が仕事をしていたり、兄が机に座って勉強をしている。昔仲の良かった友人たちは、当たり前に授業を受けて、知らない誰かと笑いあっている。

それを想像すると、平日の昼間にこんなところにいて、ぼんやり過ごすだけの自分が惨めで情けなくて、余計に外の世界が眩しく美しく見えた。

でも、どこか清々しい気持ちがあったことも、やっぱり覚えている。世の中の平均的な「普通」からは外れてしまったけれど、何も自分を急かさない。誰もわたしを責めない。

そういう、自由な時間を許してもらったことが、本当にありがたかった。光や風を浴びて、ゆっくりじっくり好きなだけ、思考を巡らせる機会があるということが、なにより幸運で幸福だと思った。

大抵、そういうとき、わたしと母の手元からはパンの香ばしい匂いがしていて(なにも買わなかった日にも、とりあえずおいしいパンだけは購入して帰っていた)、その香りと、駐車場の中を通り抜けていく風と一緒に車に乗り込んだ。

ぐるりと方向が変わって、見える景色が変わる。さっきまで、他人事のように見ていた明るい空の下へ、車は走る。

あれから何年か経って、家族と離れて暮らすようになって、今では人がたくさんいる場所も歩けるようになった。車も、車の免許も持っていないから、駐車場に行くことはすっかり無くなった。

あの頃のわたしに言わせるなら、たぶん今のわたしは、あの日羨ましがった青空の下の人間だ。過去の自分はいつでも、無機質なコンクリートに立って空を見ている。

でもね、と、心の中で過去に向けて語りかける。

きっと他の人の心にも、本当は、あのがらんどうの駐車場はあるんだと思う。同じ明るい場所にいる時は、そんなことはわからないけれど。

あの日より強くなったわたしが、それでも尚、迷いや痛みを抱えるように。

誰もが、届かないものに想いを馳せる。

誰もが、周りの眩しさに立ち尽くすこともある。

それでもみんな生きていくんだなと思ったら、なんだかもう、とても愛おしい。駐車場から見ていた世界の全てが。ひとりぼっちだと思い込んで寂しがっていた自分のことも。

今のわたしが、あの場所に立ったら、広い景色と灰色の柱や壁に、何を思うんだろう。案外、あの頃より空っぽの心で、風に吹かれていられるかもしれない。そうだったらいいのに。

日が沈む。

夕暮れの光の中で、記憶の中の自分が、バタンと音を立てて車のドアを閉めた。

2022.5.14

幸

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?