ダーツのプロの世界に飛び込む話 vol.1

「ダーツのプロってどんなものなのか。」

SNSやYouTubeから今ではどんな情報でも得ることができます。

それらのほとんどは文字数の限られた断片的な投稿か、そこに辿り着いた人達のスーパープレーの応酬がほとんどです。

自分自身、何度かその域に触れられたものの維持することは途方もなく困難な道であると痛感しています。

しかしながら、その域に挑戦するまでの過程についてはあまり多く語られていない現状があります。

私がダーツを始めた当時、バーの傍らにポツンと置かれていたダーツマシン。これがどういった遊びなのか、ましてやプロという世界があるということは情報もなければ想像もできませんでした。

本投稿は私のエッセイ的なものとなります。

普段自分のことはあまり話さないのですが、こんなことを書いている時点で「自己主張の強い、競技歴も実力も中堅くらいの人」だと認識しています。

まだ自分自身も道半ばではありますが、まだトップを諦めていません。

誰かの手助けになるわけでもないですが、現在進行形でダーツのプロツアーに挑戦している私の道のりをつらつらと書いていこうと思います。

まずは自己紹介をさせてください。

中村成孝(のりゆき)と申します。みんなからは「のりとん」「のりとーん」と呼んでいただいております。

私の漢字は絶対初見ではのりゆきと読めないのですよね。

あだ名でノリと呼ばれることもありますが、私の知っている中でもノリと呼ばれている人は3人は居ます。

のりとーんは自分を差別化するのにつけたニックネームのようなものです。もう慣れたので恥ずかしくはないですが、自分から名乗るにはまだ「のりとん」と歯切れよく言うか「のりとーん」とボヤっとした感じで行くのか方向性は定まっておりません。

現在は「SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN」(以後JAPAN)というソフトダーツのプロツアーに参戦しています。

ダーツのプロという肩書を持ちながらも平日はサラリーマンとして会社に勤めています。いわゆる副業ダーツプロという扱いになるでしょう。

2008年にダーツを始め、2012年にプロ資格を取得し、初入賞は2018年です。最高戦績は2021年の3位タイとなります。

いわゆるその地域でちょっと上手い人の域を出なかった私は最初の6年間、とにかく勝てなかった…。

いや…そもそもプロを取得するまでの4年間はまさか自分がプロに?と疑うレベルの実力でした。

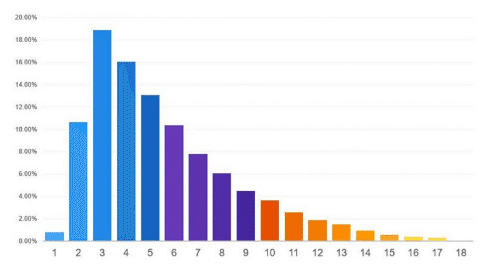

ダーツにはその人の技術力を示すレーティングというものがあります。

こちらは18段階に分かれていて、上手な人ほど数字が上がっていく仕組みです。

トッププロのほとんどが17~18に該当します。真ん中のBULLというエリアに10本投げたら8~10本を当たり前のように入れられる人たちです。

ダーツを始めた当初のレーティングは限りなく3に近い2からのスタートでした。

10本真ん中に投げたら1本入ったら良いほうかもという実力です。

このレーティングを設定しているDARTSLIVE社が、レーティング分布図を公開しています。

私ももれなく大多数を占めるうちの一人だったわけです。

ダーツデビューは友達がバイトを始めたダーツバーに遊びにいったことです。きっかけとしてはなんら珍しくない理由ですが、茨城から都会に憧れて出てきた芋男にはバーという響きがとてもかっこよく聞こえました。

ゆったりとした音楽が流れ、落ち着いた薄暗い空間でおじさまがロックグラスを回しながらお酒をたしなむ空間だと想像していた私は、その空間を体験してみたいと思ったのです。

しかし、当日指定されたのは都心から離れたベッドタウンの雑居ビル。

乗るときにガコンと上下に揺れるエレベーター。

中の見えないテナントへの扉がいくつも並ぶ薄暗いフロアの共用スペース。

間違って入ったらえらいことになると田舎者の警戒レーダーがビンビン反応しています。

不安と緊張が入り乱れ「ここで合ってるよな…?」とドキドキしながらそーっと扉を開く。

黒塗りの壁に照明が気持ちばかり灯る店内入口からは、そこよりも気持ち明るめのカウンターが見える。

5~6席程度のカウンターに所狭しとリキュールや酒瓶が並べられ、カウンターにはネクタイを緩めながら誰かと談笑していたサラリーマンがこちらに気づき、私に視線を向けます。

その視線につられ目を合わせてしまいますがすぐに気まずくなり視線を逸らすと、奥には天井から吊り下げられたジャックダニエルの垂れ幕と窓から外を照らすギラギラ輝くネオン。

やったかこれ。

そんな数秒にも満たない中、状況把握と逃げ方についての考えが走馬灯のように駆け巡っているときにようやくカウンターの中でサラリーマンと談笑していた友達がひょこり顔を出してくれました。

生き延びた。

ほっ…と胸を撫で下ろし、カウンター端の席に座ると店内を見渡す余裕が出てきました。自分の心とともに店内が明るくなっていくような感覚がありました。

入店したときには見えなかったダーツマシンが店の奥に2台並んでおり、ゲームセンターなどに置かれているものと同じでも存在感と輝きが異なる印象を受け、これが大人の遊ぶダーツというものか!と気分が高揚したのを覚えています。

まだお酒に慣れていなかった私は1杯のビールを少しずつ飲みながらお店のシステムを確認していきます。

ドリンクとは別にテーブルチャージが300円。ダーツは1ゲーム100円から。

ふむふむ。事前に勉強していた通り。

当時は学生でしたから寂しいお財布の中身と相談して遊ばなければ帰りの電車賃も無くなってしまいます。その場を楽しむためにわからないことは聞く!これが最初に学んだことといっても過言ではないかもしれません。

場も落ち着いたところで(私が勝手に緊張していただけ)、友達から「ダーツ投げてみる?」はい!その言葉待ってました!

マシンを淀みなく操作する友達。

「100円ちょうだい」という言葉でお財布をワタワタ探す私。

ドゥルルルーンと何かの開始を告げるように鳴り響くマシンの音。

「じゃあやろうか!」・・・何を!?

教習所でもそんないきなり運転しようかみたいなこと言わんぞ。

訳も分からぬまま無造作に置かれていたハウスダーツを渡されて「3本投げてそれがスコアになるから8ラウンド投げて点数高いほうが勝ちだから」

呪文かな?

投げ方はもちろんどこが何点かの説明はなし。見て覚えろスタイルのスパルタな友達でした。嫌いではないタイプです。

いざやってみたら特に難しい動きもないし1投ごとに一喜一憂していました。まだ全然わかってなかったですけどね。

正直初めてBULLに入ったとき、BULLに2本入った時、3本入った時のことは覚えていません。

でも今も変わらないのが、狙ったところに入る快感。それだけが私のモチベーションとなっています。

この日以降すっかりダーツにはまってしまった私は、周りの友達を巻き込んで学校内でのダーツブームの火付け役となっていました。

この頃ダーツショップなんてものは周りになかったので、マイダーツを買おうとなったらダーツバーに吊り下げられている2~3個くらいのダーツから選ぶというのが当たり前でした。

選択肢なんてほとんどなかったです。

それは3,000~5,000円くらいのものでしたが、カウントアップで500点を出したらダーツをプレゼントというのもやっていたのでそれが欲しくていっぱい投げまくったのを覚えています。ブラスでしたけどね。それでもめちゃくちゃ嬉しかったです。そもそもこの当時は違いなんて分からなかったので。

ようやくもらえたダーツを引っ提げ、ダーツバーに通う頻度はだんだんと高くなっていきました。

レーティングを表示するためのダーツライブカードはいつ買ったか覚えてはいないのですが、この当時701もクリケットも200円(高いところは300円以上)という値段設定だったので、レーティングを出すにも一苦労の時代でした。

最初のほうこそ1ヵ月に1くらいレーティングが上がっていきましたが、上手な友達でもほとんどが6~8で停滞する時期が訪れます。

私もその一人でした。

一緒に始めた一部の友達は、その当時の大台だったレーティング10に達する人=才能あるという認識で、そこに誰が一番最初に到達するか競い合っていました。

自分自身の一つの目標だったAフライト(レーティング10以上)に達するためには投げた時間=上手くなると思って投げれる日は5時間以上は当たり前に投げていました。でも最高レーティングは9に留まってしまいます。

ダーツを始めてから2年、続けている友達との差が開き始めてきました。

友達だけではなく、この時は年齢性別問わずその空間にいるお客さん全員と勝手に競っていた私ですが、つい先月まで私と同じくらいだった人がレーティング10になったよと情報を聞いて焦りが芽生えたりもしました。

一番悔しかったのは私の同い年のいとこが、ほぼ同じタイミングでダーツを始めながら、この時すでに13くらいまで上がっていたことです。

これはとても悔しかった。

投げている頻度は同じくらい、身長も同じくらい、でも向こうはどんどん上手くなってきてお店の人たちからも一目置かれつつある。

でも自分だって調子良ければすぐ10になるし…その日1日だけだったら10以上あるし!という変な競争心を抱いていました。

それでもレーティングが上がることはなく、ただただ停滞する日々。

私よりも前からダーツを嗜んでいたRt.12くらいのおじさんや、その当時でRt.15以上あった店長さんに教えを請うも「投げ方は人それぞれだから」。

分かってはいるのですがこの当時の私は藁にも縋る思いだったのです。

見て学ぶことに限界を感じていた私はなかなか上達することはできませんでした。

もう無理なのかな。

成長できない悔しさもありましたが、この時にはリーグや大会に出場する機会も増え、それはそれで楽しんでいたと思います。

その日の調子次第のギャンブルダーツでしたが、これまで団体スポーツだけを経験していた私は、個人として誰かと競うこと、個人として数字(レーティング)で評価されることに非常に燃え上がっていたのだと思います。

さらに月日は経過し、あれから何の成長もなくついに丸3年が経過しようとしていた頃。

自分のダーツ人生の中で間違いなく転機が訪れます。

木山さんとの出会いです。

このときダーツハイブ神田小川町店をホームとしていた私はいつも通り友達と投げていました。

友達がバイトだからと帰っていく中、その日何もなかった私は一人になっても投げ続けていました。

入店を告げるベルの音が鳴ってそっちをみたときに驚愕しました。

心の声「え!あの人プロの木山さんじゃない!?映像で見たことある人!」

勝手にプロを神格化していた私は、プロがどこで練習しているかも知らなかったですし、一般客のいるところにはいないと思っていたから。(そんなわけない)

ダーツを始めたころよりはダーツの知識も増え、プロの存在というのを認識していました。

burn.というこの当時の国内ソフトダーツ最高峰の大会のDVDは初年度から全作見まくっていましたから、映像の中の人っていっても過言ではない存在だったので動揺しまくってたのを覚えています。

この時はもちろん一緒に投げるとかになるわけでもなかったのですが、いいとこ見せてやろうと思って、隣の台でイキっていたと思います。

木山さんのことは「関西弁(博多弁との違いが分からなかった。総じて関西弁という認識)をしゃべるダーツのうまい怖い人」という認識だったので、特に関わることはなかったのですが隣で粗相しないようにという若干の遠慮も添えて。

この日は何もなかったのですが、これから何回か同じようなシチュエーションになることがありました。

とある日、隣で投げていた木山さんから急に「ちょっと君、一緒に投げようや。対戦相手になって。」との指名が。関西弁で話しかけられてしもうた!怖っ!イキった大学生の心は瞬時に委縮しました。

何とかいい勝負をしてやる。調子のいい俺こい!という願いもむなしく1レグを脅かすこともなく惨敗。

もう負けても気持ち良くなっちゃうくらいバンバン入れてくる。やっぱりプロってすごいなと感動のほうが強くて諦めちゃうくらい。

対戦が終わってちょっと休憩しているときに、「君上手くなりたいそうやんな?プロになりたいんか?1年俺のいうこと聞けるか?」と聞かれた。

『なりたいです。できます。』と即答した。木山さんからしたらただの気まぐれだったかもしれない。でも私の今はこの返事から始まったと思う。

よく巷では上手くなったらプロになる、レーティングがいくつになったらプロになるという話を聞きます。その考えや決意は間違いじゃないと思う。でもそれって「上手くなれればあわよくば」っていう保険があると思う。

でも私の場合は上手くなったらプロになるじゃなくて、プロになるために上手くなるというように意識が変わることになりました。

努力をしてプロになるというよりプロになるために努力をするという、ほとんど同じ意味ですが、明確な目標を先に持つことで挫けそうになった時に心が踏ん張れるようになります。

もう諦めるという選択肢は無くなりました。

正直自分自身がプロになるなんてことは想像していなかったし、なんなら縁のない世界だと思っていました。

だからこそなぜあの時即答したかは今でもわからない。。

上手くなってもプロになれる保証はないし、やっていくとも限らない。

周りから置いて行かれるような焦燥感、やってもやっても実力が伴わない苛立ち。そんなところから抜け出したかっただけなのかもしれない。

この日から今まで経験したことのない練習が始まりました。

いわゆる仏門と呼ばれるものです。

この時の私のフォームは、的に近いほうが有利だろと思って可能な限り前傾姿勢になることで身体がくの字に折れ曲がり、放物線とか意識するより全力て下からミサイルみたいに投げて最高到達点がBULLのほうが再現度高くなるんじゃないかと身長を生かすこともなく低い位置から構えることで、肩は強張り、引くのも投げるのも常に100%の力でぶん投げるというフォームでした。

SLAMDUNKの二万本シュートが始まる前の安西先生と勝負していた桜木のようなフォームです。

身体を上手く使えずとにかく可動域を無理に固めた力技の投げ方。

そこに独学で取り込んだ当時のトッププロたちの投げ方のイメージがごちゃ混ぜになってたから、もう今となっては再現するのは無理です。むしろこの投げ方で良く9まで行けたもんだと別の意味で褒めたくなる黒歴史フォームでした。

仏門第一段階

無理のない範囲でスタンスをとる。スタンスって概念じゃないかも。楽に立つ。セットアップやテイクバックは皆無。ダーツを持った手を肩のほうに倒せるだけ倒しそこで力を抜いて止める。ここで止めるの重要。止めたつもりじゃなくて一呼吸おけるくらい止める。そこから一切のユーミングや反動を使うことなく「一発で前に」投げる。この時絶対に狙ってはいけない。矢角通りに投げれば画面まですっ飛ぶこともある。それでいい。でも上に投げるのではなく前に投げるという意識は崩さない。BULLより下に刺さるようなことがあればそれは力み。これは良くない。

まずは行き過ぎた前傾姿勢と無理な身体の強張りのせいで力いっぱい投げるという癖を100%抜く作業がはじまりました。

これはその癖を抜くのと同時にこれから何回も出てくるであろう前に力を伝える練習でもあります。

これが私には本当に難しくて肩に倒したときには上腕二頭筋の力こぶができちゃうくらい力んでいたし、反動を使えないからダーツを持っている手も力んでいました。

いざ「前」に投げるときも矢角を無視して力いっぱい投げてしまっていました。

脱力?力を前に?どういうことやねん。

腕を倒したときの反動を利用してしまうこともあったし、モニターまですっ飛ぶこともあれば地面にたたきつけてしまうこともありました。

最初の1ヵ月は地獄でした。

こんな練習で本当にうまくなるのかという疑心もありました。

でも最初に約束したのが、「この練習中はメドレーをやってもいいが絶対にこの練習を辞めたらあかん。もちろん狙ってる的になんか当たらんけど狙ったり、入れに行ったらあかん。これを俺がいいというまで毎日やること。」

これまで一緒に投げていた友達にはふざけてるの?と怒られることもありました。でも途中で投げ出したくなかった。

2~3か月経って徐々に脱力の仕方が分かってきて、「矢角どおり」に「前」に「一発」で「力まず」投げれる回数が増えてきました。カウントアップ24本投げて10本くらいは成功するくらい。でも私の身長で前述した意識ポイントを完璧にこなしたら24本中24本成功しなければならない。これが第一段階終了の目安とされていました。

できる回数が増えると中だるみの思考で「このノーテイクバックがフォームでもいいんじゃないか?」と練習の本質を見失いかけた私がいました。

そんな時でもずっと見ててくれた木山さんにはすぐに見透かされてげきを飛ばされます。「あかーん!」「そう!」「入れに行くなや!」「できるやん!」「その程度の気持ちならもうやめてもええよ」怖いですやん。スパルタですやん。

怒られるのは嫌だったし褒められると嬉しい。ちょろいやつですやん私。

仏門が始まって半年くらい。

24本中20本以上は誤魔化すことなくできるようになってきました。

でもまだ1度も100%成功ができない。数回がどうしても誤魔化しが入ってしまいます。あかんやつです。

入れる練習じゃないのにこの練習で100%身体をコントロールできないなら狙ったときにはもっとミスするぞ。厳しい鬼コーチの指導は続きます。

ただいつからか、いつまでも出来ない自分への焦りや苛立ちなどは無くなっていました。毎日同じことの繰り返し。脳が麻痺してきてこれが仏門と言われる由来なのかもしれないですね。

これまでは自分がこう投げたいという理想が常に先行していましたが、この第一段階を行っていくうちに、自分はこう動かすのがいいんじゃないかという自分の身体の可動を意識するようになっていました。

できない動きに慣れるのではなく、できる動きの中で再現性の高いものを取り入れて反復を行うようになっていきました。

おそらく入門から7~8か月くらいたった時、いつも通り第一段階の練習をしていたら「お前気づいてないかもしれんけどようできるようになってるで。次の段階いくか。」と。

なにか試験みたいなのがあると思っていたし、毎日のようにみてもらいつつもそんな素振り全く見せてくれなかったから本当に泣きそうになりました。

いや、嬉しいもそうですけど麻痺してるから喜び方も忘れて感情が追い付かず混乱していたというのが正しいでしょうか。

このとき24本中24回できることもあれば、連続してできることは稀でも、力みなどは1~2本程度に抑えることができていたと思います。

仏門第二段階

第一段階のノーテイクバックにセットアップという動作を増やします。セットアップしたポイントで一度止める。折りたたむように第一段階のポジションに持っていく。第一段階の動きを行う。この時テイクバックの反動を使ってはいけない。もちろん狙ってもいけない。

いままでひたすらに前への意識で練習していた私にとって、後ろ方向の練習が加わることで難易度の高さが爆上がりする絶望感は凄まじいものでした。

倒す(引く)時に力を抜く方法が未体験だったので、セットアップから第一段階のポジションに戻したときには違和感しかなく、あれだけやっていた前に飛ばすことができなくなってしまっていました。

第二段階は力のベクトルの切り替えしの練習だと思っています。フォームを作る練習じゃないと認識しています。第一段階の動作がスムーズに行えるための予備動作の練習。引いて投げるというダーツでは当たり前の動作を一つ一つ分解して考えます。

セットアップで止める→倒す→止める→脱力する→前に投げるという、動作のベクトルの切り替えしを学びます。

自分で言うのもなんですが、第一段階で練習の本質を見失わないようになれていた私は、早い段階で自分ができる可動について試行錯誤できるようになっていました。

切り返しのイメージをつかむことでこの動きが最終的にどういう結果になるか想像しやすくなっていたからです。

それでも決して器用ではなかったので第二段階が終わるころにはさらに3か月以上が経過していました。

仏門卒業

第二段階でも24本中24本できることが増えてきました。仏門に入門してから丸っと1年以上は経過したある日、「ようやりきったな。これから普通に投げてみい。」

卒業を言い渡された瞬間でした。

すごくうれしかった。達成感と開放感がすごかったです。

しかしながら私は気づいてしまいました。久ぶりの絶望を味わうことになります。

「普通って何…?」

仏門終了時にはレーティングは6まで下がっていました。そりゃ当然ですね。

でも1年前との明らかな違いは、届かせるために必要な力、狙うために必要なベクトルのイメージ、そのために必要な動き、失敗したときの気づき、沼に陥らないためのあらゆる装備が身についているという自信があったということです。

これらがちゃんと自分のものになった時どこまで伸びることができるのかが楽しみで仕方ありませんでした。

仏門は自分に合ったフォームを作り出すわけではなく、意識を変え動きを変えひたすらに反復を繰り返すことで自分と向き合うということだったのですが、もはや1年前の自分なんかどこにもいないので、普通というのが全く分からないのです。

ここまでは最低限の自分への理解を叩き込むだけだったので、これからどう昇華していくかが非常に難しい。

正に裏仏門。

ルーティーンであったりリズムであったりスタンスであったり、はたまたセットアップの位置やテイクバックの距離…etc。

これらを自分に合ったものに再構築しなければ狙った場所に投げることができません。

もちろん仏門で培った感覚である程度は狙ったあたりに投げることはできたものの求める精度はそんなものではないのです。

ダーツプレイヤーとしての自分を構築していく修行が始まりました。

この当時は4スタンス理論というものはなく、経験や感覚に頼るほかありませんでした。

試行錯誤の日々が続きましたが全く苦ではありませんでした。

AとBの動きは相性良いけどAとCは合わない。

でもBとCは合うかも。

でもいい感覚は長続きしない。

どんどん自分の引き出しが増えていきました。

この時間が本当に楽しかった。

考えの軸には仏門での経験があるので、使えるものと使えないものの判別は割と容易かったように思います。

ダーツを始めた頃のようにBULLに入る快感。

それを何度も味わえるなんて、なんて幸せなんだろうと。

取捨選択を繰り返しながらさらに数カ月過ぎました。

何も考えずに投げていた3年間とは全く密度の異なる数カ月でした。

感謝の正拳突。

仏門を卒業してから6だったレーティングはあっと今に16にまで上がっていました。

3年以上積み重ねてもレーティング9までだった自分が、意識を取り戻したときにはSAの壁を突破するに至っていました。

ここからともや君や赤松さんと出会い、毎日のようにダーツ談義を重ねながら思考と技術をさらにブラッシュアップしていきます。

主観と客観を組み合わせることで更なる研鑽を積んでいきました。

トッププロ達も言う毎日同じ投げ方をしているわけではないという言葉をよく耳にします。

これは勝手な推測ですが、こういう膨大な思考、経験を経てその時々の変化に対応することで高い技術力を維持しているのだと思っています。

ダーツにセンスという言葉が当てはまることがあるとするならば、この無限に等しい選択肢の組み合わせの中から短時間で理解、再現をできる人のことを指すと考えています。

自己流でそこに辿り着けなかった私は、始めて数カ月でSAいったなどというSNSの投稿を見ると素直にすごいなと思いますし、自分は大きく回り道をしてしまったなと思うこともありますが、後悔はしていません。

人に教えるほどの知識や技術もなければセンスがあるとも思っていません。

でもあの日やると決意し、やり切った経験は今でも精神的な支えになっていることは間違いないです。

少し脱線しましたが、これでようやく目標であったプロになるという目標に一歩近づくことができました。

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?