なるほどなっとくセンスメーキング|1冊目『センスメーキング イン オーガニゼーションズ』

カール・E・ワイク著 遠田雄志・西本直人 訳(2001, 文眞堂)

”仕事中に何か起こると、ただちに認知プロセス、モチベーション・プロセスが働く。人々の心は状況認識(センスメーキング)を開始し、そのような状況が生じた理由と、それがどのような影響をもたらすのかを理解しようとする。”

”状況判断の優劣は、情報から独自の意味をつくり出す「知覚力」が左右する。”

”激しい変化と高い不確実性が渦巻くVUCAの時代においては、組織のリーダーシップには、「意味づけ」が問われている。”

”現在の日本の大手・中堅企業に最も欠けており、最も必要なのがこのセンスメイキングである”

”それは「納得」であり、さらに平たく表現すれば「腹落ち」である。”

”組織のメンバーや周囲のステークホルダーが、事象の意味について納得(腹落ち)し、それを集約させるプロセスをとらえる理論”

ミッション、ビジョンやモチベーションをテーマに研究を続けていると、あるいは経営戦略や組織論を学んでいると、頻繁に「センスメーキング」というワードに行き当たります。

今日はセンスメーキング研究の中心人物で、ミシガン大学の組織心理学者カール・E・ワイク教授の著書『センスメーキング イン オーガニゼーションズ』を紹介したいと思います。

私は、組織のミッションやビジョンはどう組織文化に影響をするのかについて調べています。

組織文化研究には、機能主義的な立場と解釈主義的な立場があるのだそうです。機能主義的な組織観では組織文化を組織の変数として捉えています。組織文化が組織の変数であるならば、その構成要素であるところの「価値観」「信念」「規範」を「ミッション」「バリュー」あるいは「経営理念」として言語化し、明確な方向性を示すことによって、組織文化自体をマネジメントすることが可能と考えます。一方の解釈主義的立場ではミッション、バリュー、経営理念と組織文化の間に、「組織成員が自らの中につくり出す意味」が関わってきます。

センスメーキング理論は組織文化研究の機能主義的立場、解釈的立場といった文脈とは異なるところにある理論ですが、センスメーキングを理解することは組織文化を理解する上でも重要であることは間違いないと思います。

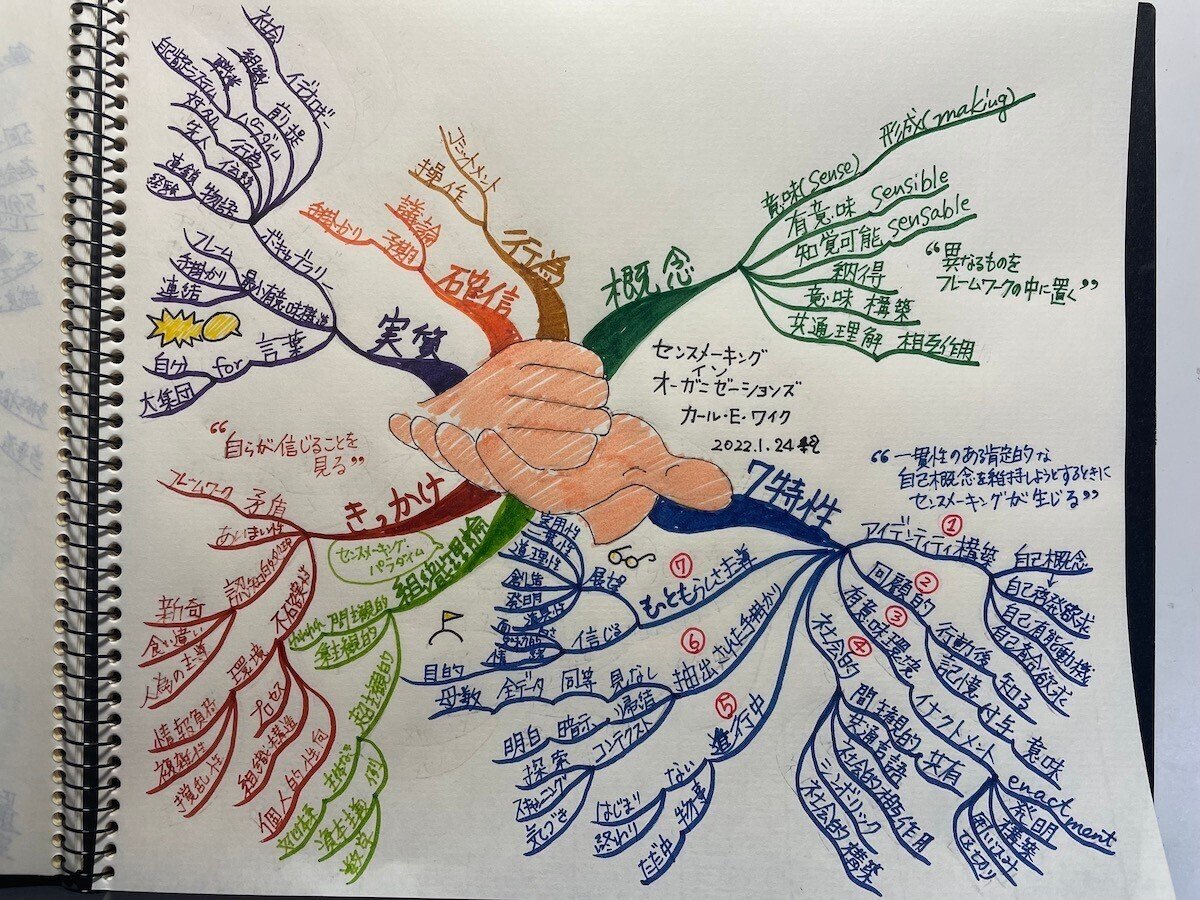

『センスメーキング イン オーガニゼーションズ』

第1章 センスメーキングとは何か

第2章 センスメーキングの7つの特性

第3章 組織におけるセンスメーキング

第4章 センスメーキングのきっかけ

第5章 センスメーキングの実質

第6章 確信主導のセンスメーキング・プロセス

第7章 行為主導のセンスメーキング・プロセス

第8章 センスメーキングの未来

第1章と第2章でセンスメーキングとは何か、つまり、概念や特性が説明されます。

タイトルがセンスメーキング イン オーガニゼーションズですから第3章の「組織におけるセンスメーキング」以降が本題となるのでしょうが、第2章の「センスメーキングの7つの特性」が好きなので、少しご紹介します。

7つの特性とは以下の通りのプロセスです。

例えば冒頭に書いたアマビールとクラマーの論文の引用。

「仕事中に何か起こる」と、関わっている人たちそれぞれの心の中で、自動的にセンスメーキングが開始されるのですが、それには以下の7つの特性が影響します。

1.アイデンティティ構築に根づいたプロセス

アイデンティティは自己定義として形成されますが、自分の自分に対する認識と他者の自分に対する認識が一致したときに生じると言われています。そして、おそらく誰もが肯定的に捉えたいと思っています。自分は有能であると思いたいし、一貫性があって、自信をもって説明できる自分として定義したいと考えています。

2.回顧的プロセス

自分の知覚している世界は常に過去の経験であるので、意味づけは過去の経験に対してなされます。つまり、意味は後から付けられるので、後知恵として、先行条件までも再構築されることがあります。

3.有意味な環境をイナクトするプロセス

センスメーキングを説明する上で「イナクトメント」は重要な言葉として登場します。英語で書くとenactmentとなりますが、enは”中に”、actは”行為”です。世界の中での行為であるという意味合いが語られます。本の中では「囲い込み」や「区切り」という言葉で説明もされています。例えば”石”があるとして、その”石”は私たちが認識しなくてもそこに存在していますが、われわれが認知して意味を与えることで、建築の素材に使うなど物理的に行為することができると言っています。

4.社会的プロセス

センスメーキングは個人レベルでの意味形成と考えがちですが、実は社会的なものです。よく考えれば、意思決定において自分一人で決断しているかに見えても、他者の影響を大いに受けています。「間主観的に共有された意味」や「共通言語」「社会的相互作用」の影響のもとでセンスメーキングは行われています。

5.進行中のプロセス

センスメーキングにははじまりと終わりがないので、意味は継続的に修正され続けます。

6.抽出された手掛かりが焦点となるプロセス

人は何にでも意味づけをすることができます。何かの手掛かりに気づき、それを抽出し脚色をしていきます。何を手掛かりにして、そしてそれをどのような解釈に結びつけるのかはコンテクスト(その場の偶然的条件)で決まると言います。

7.正確性よりももっともらしさ主導のプロセス

情報が正しいかどうかということよりも、むしろ、それは面白いのか、魅力的であるのか、展望があるのか、といったことの方がセンスメーキングに影響すると言います。

第3章では、こうしたセンスメーキングが行われるときに影響する特性が、組織のセンスメーキングの場合ではどうなのかとうことが考察されていきます。

そして、第4章 センスメーキングのきっかけ に書かれているこんな文章が印象的でした。

人は自らが信じることを見、信じないとことは見ないという点こそ、センスメーキングの核心をなしている。

組織にとって必要なセンスメーキングとは、組織活動が組織成員に肯定的に認識され、意味づけされることだと私は理解しました。

ではそれを実現するにはどうすべきでしょう。

センスメーキングとは、個人レベルでは自己肯定、モチベーション維持のための、自分の生き方、働き方の「自己正当化の手段」、あるいは「言い訳」なのではないかと私は考えます。

仕事の中で起こったできごとに対して、それがポジティブなできごとであってもネガティブなできごとであったとしても、いずれにしても自分に都合が良いように解釈をして、自分の働き方や存在自体を否定しないように注意しながら意味が与えられます。

同じ組織にいながら、組織に評価されている人が認識する組織文化と、組織から評価されずに不満を抱いている人が認識している組織文化は、まったく違うものなのだと思います。

実際に起こっている現象が一緒であっても、付与されるそれぞれの意味づけが変わってくるからです。

組織はその存在意義を明確にし、ミッションステートメントやビジョンステートメントとして言語化し、ストーリーを語ることでポジティブな組織文化をつくろうとします。

それに共感して意味づけがなされ、モチベーションのあがる人がいる一方で、共感できずに違う意味づけがなされる人もいるでしょう。

組織のミッション、ビジョンが大事でないとは言いませんが、もっと大切にすべきなのは組織成員が個人的に持つミッションやビジョン、すなわち「仕事を通して何を実現させたいのか」、「一生を通して何を成し遂げたいのか」ということだと思います。

組織成員が個人的なミッション、ビジョンを持つならば、そのミッション、ビジョンには当然ながら主体的に関わっていくでしょう。

そして、できごとに対して肯定的なセンスメーキングが行われ易くなるのではないかと私は思います。

組織のミッションやビジョンがそれを引き出す動機になるかも知れませんし、あるいは個人的なミッションやビジョンが組織のミッション、ビジョンとインテグレートされて共通の目的となることもあると思います。

佐宗氏は、著書『直感と論理をつなぐ思考法』で、結果を出している会社には「これがやりたい!」という強い想いを持った人たちがいるとし、組織はそうした「妄想」(=ビジョン)を駆動力にすべきだと書いています。

さて、このように書いてきて気がついたのは、私自身が常に自己肯定、自己正当化をするための意味づけを求めているのではないかということです。

デザイン思考やティール組織や、クリエイティブにつながる文脈にあるビジネス書が特に好きなのですが、おそらくはそうした中に見えている自由さや、ある意味での非常識さを正当化し、管理されることを窮屈に思い、遊ぶように楽しく仕事をしたいと考えている自分とを照らし合わせて、「これでいいのだ。」と言いたいのかも知れません。

社長にもなれず、たいした出世もせず、自信を持って人に教えられることも何もなくて、50半ばにしていまだに何者にもなれない自分を、それでも「これでいいのだ。」と言いたいために、私はこれからも経営学を学び続け、ビジネス書を読み漁るのだと思います。

参考書籍

テレサ M・アマビール、スティーブンJ・クラマー , 2007「知識労働者のモチベーション心理学」(山本冬彦訳)『Harvard Business Review』, 2007年5月号, ダイヤモンド社

佐宗 邦威 , 2019 『直感と論理をつなぐ思考法』ダイヤモンド社

入山 章栄 , 2019『世界標準の経営理論』ダイヤモンド社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?