成績と集団作りの相関性

成績と集団作り・学級経営。

この二つ、相関関係高し!が実感。

学級作りの重要性は、中等教育機関ではあまり注目されない。小学校だと、学級開きや学級集団作りの重要性は共通認識になってると思うけど、て言うか、当たり前。高校だと入学時後のLHRはHR役員・委員会決めれば良いでしょ的な。もちろん、入学時には、担任の施政方針演説もしくは学級通信はわりとあると思うけど。ま、コレも言ってみれば教員からの一方通行要素高し。学級集団形成の重要性ってどこまで認識されているのか疑問。きちんと意図を持って取り組んでいるのだろうか。クラス担任という個人に帰するだけでなく、組織としての課題意識はあるのか。授業時間確保はそれこそ至上命題。授業は大事。そんなことわかってる。わかってる上での学級集団作り・学級経営の重要性を大声で言いたい!

なんでこんなことを取り上げるのかと言うと、学級集団の在り方は、学びに深く関わっているから!

学習指導要領が変わり、アクティブラーニングとか、学力の三要素とかの、重点が置かれていることにも関連する。

でも、そもそも人間を、集団で同じ時空の中で教育するという形態を取ることの意義や価値は何なのかを問うた時、集団の在り方、つまり安全・安心の保障は必須。

こんなことして・言って、どんな反応が返ってくるか不安、SNSでどう扱われるかが気になる状態では、薄っぺらーーい学びしか出来ない。守りに入ってて何が学べるのだろう。多様性を尊重とか個性重視とか自ら課題を見つけて協働して課題解決とか言うけど、上っ面撫でてる集団じゃ学べっこないじゃん。綺麗事や一般論のやり取りになんの意味があるわけ⁈全く無いとは決めつけないけど。

この集団で何を言っても否定されない、自分の存在自体が尊重されている、相手の存在自体を尊重するんだという実感、自分の意見は誰かの学びになるし、クラスメイトから学ぶという構え。失敗は挑戦の証、成長のチャンス。この土台があってこそ深い学びの扉は開かれる。

よっぽど安全・安心を保障しないと、意見なんて言えない。でも、安全・安心が実感できれば、どんどん持てる力を発揮するようになる。意見出て、気づいて、触発されて、また意見出て。アウフヘーベンも起きたり。こうなると、教師はファシリテーターだよね。あ、大事なこと忘れてた。授業は生徒と共に創るという教師の価値観。生徒が学んでこそ授業なんだってこと。教師の教えた感じゃなくてね。ここも結構鬼門。牙城だねー。

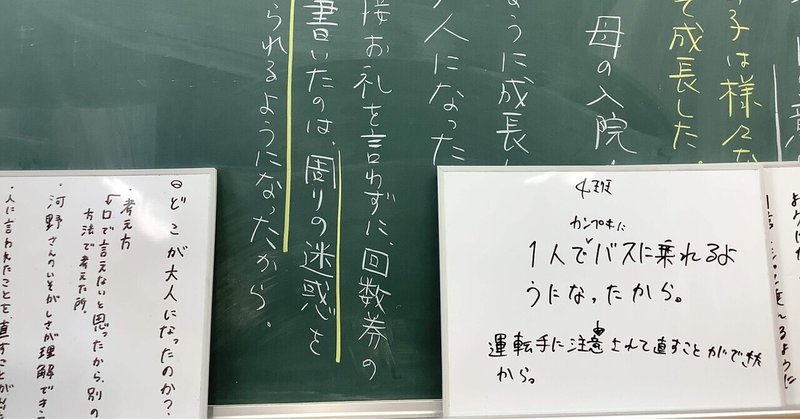

高校で、入試の成績が異なるクラスに、同じ教材で授業をしたからこそわかる実感。集団作りが出来てるクラスは学びの質が高い。結果的に成績も良くなる。伸びる。5教科で何十点も差があったのにね!教える人は同じだよ。

学びを大切にするのなら、学級作り、学級経営が喫緊の課題だ‼️オイル無しでエンジンふかすのはヤメーー!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?