頭の悪いおばちゃんが放送大学の初歩からの数学で大苦戦した話

はじめに

高校時代は数学の授業に全くついていけず、1年で脱落、高校の数学の定期試験は赤点、大学入試センター試験の数学は未受験。大学は数学で受験することなく地方のFランク大学の文系学部に進学。そして数学は全く勉強ゼロ。それからも全く数学に縁のない40代後半の頭の悪いおばちゃんが何を血迷ったのか、放送大学で中学高校の数学を4ヶ月で総ざらいをするという、無茶極まりない授業を履修したらこうなったという話である。

あまりにも低レベルなお話なので頭の悪いおばちゃんのくだらない娯楽として楽しんでいただければと思う。

初歩からの数学とは?

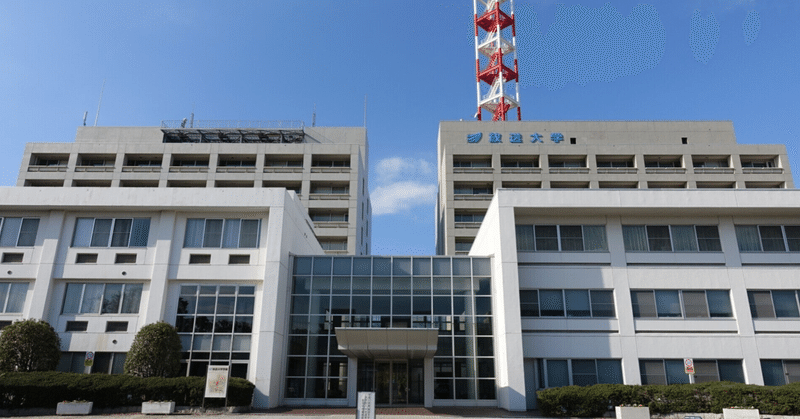

放送大学に在学している人であればおそらく知らない人はいないであろう、放送大学の各コース共通かつ最も基本の基盤科目で、放送大学の数学の授業の中で最も基本の授業である。

初歩からの〜というタイトルからして、簡単な数学を手取り足取り教える授業を思い浮かべるところであるがとんでもない。授業で扱う内容は中学の括弧付きの計算からスタートして高校3年の微分積分まで中学と高校6年間の数学をたったの4ヶ月で総ざらいしてお勉強するという、無茶極まりない科目なのである。

放送大学では、この科目で中学と高校の数学を学んで、大学の理数系の科目に入ってもらおうという流れでカリキュラムが組まれている。

中学高校時代は数学が得意だった人は超楽勝科目で試験だけで合格しました〜という科目なのだが、数式を見ただけで一瞬で眠りこけてしまう頭の悪いおばちゃんにとってはとてつもない超難関科目である。放送大学に入る前に高校の数学や統計学の本を数冊買っても数ページ読んだだけで全くやる気が起きずじまいで1〜2日で終了。そんな頭の悪いダメダメおばちゃんが数学の授業を履修することそのものが無謀な選択であった。改めて今回おばちゃんが受講した数学の授業は、

初歩からの数学(‘18)

演習初歩からの数学(‘20)

の2科目。初歩からの数学はテレビによる放送授業で最後に単位認定試験が実施される。そして、もう1つの演習初歩からの数学は、先の初歩からの数学を補完する授業で、自宅のパソコンからインターネットの専用サイトにアクセスして講義と練習問題と小テストを繰り返して最後にレポートを提出するという演習メインのオンライン授業となっている。

やっぱり3日坊主

2022年2学期の学費の納入も終わり、放送開始前に放送教材も無事到着。10月からさっそく学習がスタートした。

放送大学のテレビ授業、初歩からの数学の第1回目の授業はなんとかついていけたが速い。第2回で早くもギブアップ。

さらに仕事に関連した講座や統計関連講座の予定が入り、がっつりと時間を持っていかれる。

通信指導

11月も仕事やイベントに追われ、全くの手つかずのまま通信指導期間に入ってしまった。

通信指導とは、放送大学の中間試験のような立ち位置で、各科目の問題を解いて期間内に放送大学に提出するイベントである。通信指導を提出しないと単位認定試験が受験できないのである。

初歩からの数学も例外なく通信指導があり、休みの日に放送教材を見ながら問題を解いてみたが、さっぱり解けず。ルートの計算はインターネットでGoogle検索して回答。マークシートを塗りつぶして、糊付けして、学籍番号と住所を書いて提出。締め切り間近だったこともありレターパックでまとめて郵便局に提出した。(2学期もアナログなおばちゃんである)

そして、オンライン授業の演習初歩からの数学も相変わらず全く手つかずであった。

まさかの最終レポートの存在

やがて12月に入ったが、次は放送大学の面接授業(といってもZoomによるライブWeb授業と呼ばれるオンラインによる授業)に集中することになり、ますます数学は手つかずの日が続く。そして、この面接授業のついでに演習初歩からの数学のページを見ていたら、ある文章がおばちゃんの目に止まった。

レポート最終締切 1月10日

うん?レポート?1月10日?え?1月?!

ここに来てなんと頭の悪いおばちゃんは最終レポートという存在を知り、しかも演習初歩からの数学の最終レポートの締切が1月上旬だったのである。

2月までに小テストが終わっていればいいやーと呑気に構えていた頭の悪いおばちゃん真っ青!😱😱😱

4ヶ月で中学高校の数学を総ざらいするはずが、たったの3週間で微分積分まで中学高校の数学を総ざらいした上に最終レポート提出!という無茶極まりない状況となってしまい、やばい!やばい!どうしよ?!どうしよ?!と焦るおばちゃん!😱😱😱(今まで何をしていたのか?おばちゃんよ。)

面接授業はPythonの授業で1日目の終わりにPythonでプログラミングを書く課題が出されて、こちらもやらないといけなくってしまい、さらに焦る。

さらに面接授業2日目終了後も最終課題でまたもやプログラミングの課題が出され、年明け早々に提出必須となり、ますます焦る。

そして気がつけばクリスマス。おばちゃんは年末年始に面接授業のプログラミング課題と演習初歩からの数学をやることになってしまったのである。

困り果てたおばちゃんは当初の年末年始休暇の予定を1日増やすことにして、12/25のクリスマスの日曜日。重い腰を上げて演習初歩からの数学の第1章を開始したのであった。

通信指導の結果

そしてクリスマスから数日後、通信指導の結果が戻ってきた。通信指導は5科目合格していたが、初歩からの数学は10問中6問正解。最後の3問は全部不正解。🙀🙀🙀

おばちゃんは因数分解からルート計算からなにもかもわかっていなかったのである。

おいおいおいおい!どうすんだよーとますます窮地に追い込まれるおばちゃん。😣

こんな状態で最終レポート1月10日の締切に間に合うのか?!

こうしてわーきゃーしながら年末年始に向けて時は進んでいくのであった。

年末年始休暇突入

12/28に仕事納め、12/29から年末年始休暇に突入した。

まずは面接授業のPythonの最終課題をクリスマスの日に取り組んでいたが予想外の苦戦を強いられ、29日に調整を加えてやっと最終提出。

そして、やっと本格的に演習初歩からの数学に入っていったのであった。

頭の悪いおばちゃんの数学学習

まず最初に見たのが、YouTubeでアップされている演習初歩からの数学の講義紹介動画。

おばちゃんは学習開始にあたり、この動画をかれこれ10回くらいは見たと思う。この中で主任講師の隈部先生が講義の内容を紹介しているのだが、おばちゃんがとても印象に残ったのが、

ゆっくりと時間をかけて理解する

数学は難しい学問ではありません

時間をかけて自分のペースで解いていけば理解が深まっていきます

時間をかけることを惜しんではいけません

というくだりである。全く数学がわからない頭の悪いおばちゃんはこれを愚直にやっていくしかないと思い、隈部先生の講義動画を見ながら、実際に計算しながら書き写して、練習問題も全部やることにしたのであった。

ルートの計算も演習初歩からの数学の講義の中で丁寧に説明があり、説明を聞きながら実際に計算。練習問題で慣れてきた。因数分解も隈部先生の丁寧な解説でコツがわかってきた。それでも最初の壁にぶち当たる。

分数の計算ができない

指数計算ができない

対数がわからない

ここに来て頭の悪いおばちゃん本領発揮である。分数の計算、特に分数の割り算は計算方法をすっかり忘れてしまっており、こちらは流石に授業で扱っていないので、ネットで調べて計算方法を確認。簡単な分数の割り算の練習問題を解く。そして演習初歩からの数学の練習問題、そして小テストに戻る。小テストは第1回から100点が取れない。何回も小テストができるとはいえ最初から100点を目指していては時間がないので、まずは80点取れていれば次の章に進むことにした。

そして、指数計算と対数は演習の解き方の講義に加えてテレビ授業の初歩からの数学も視聴。おばちゃんは高校時代の数学の対数で既に数学戦線から脱落していたため、45分の放送の間は所々止めて分かるまでメモしながら視聴。樋口さんのコメントでなんとか理解。樋口さんは神であった。底の変換はどちらを見てもよく分かっていなかったので、ネットでも調べてようやく理解ができ、指数計算と対数の練習問題も自力で解けるようになり、指数計算と対数の意味をやっと理解できたのであった。

対数以降も時間をかけて演習の講義を視聴しながら計算して練習問題ができなければ、解答動画を見ながら、または、解答を見ながらどうしてこうなるのか考えながら答えをノートに書いていった。

さらに難易度は増していき、さらに無知の領域に入っていく。三角比からの三角関数もわけがわからず、演習の動画、インターネットのテレビ授業も途中で止めてメモをしながら視聴して、さらに放送教材も確認しながら演習問題を解く。答えを見なくてもできるようになるまで答えを見ながら書いて解き方を繰り返し練習をした。小テストは60点しか取れなかったので、こちらは再度小テストをやってなんとか80点取れた。

こうして起きてから寝るまで数学にぶっこむ日々が続く。そして気がつけば年末。紅白歌合戦をちょろ見しつつ、演習初歩からの数学の問題を解きながら新年を迎えたのであった。

正月は初詣に行ったもののあとは買ってきたお節とお餅を食べて寝るだけの寝正月となってしまった。これまでの勉強疲れでぐったりとするおばちゃんであった。

そして2日からはさらに異次元の世界、極限、微分積分である。こちらも全く無知なので、演習の講義と放送授業も視聴。それでも演習の練習問題で固まってしまう。こちらも解答確認しながら解き方を1つずつ確認しながら解いていく。やっと終わりが見えてきた。

2日の夜。2時間30分かけてやっと第8回の微分積分の小テストが終わり90点。こうして全ての小テストがひと通り終了。

3日は最終レポートの作成に取り掛かる。最初見た時はちんぷんかんぷんだったレポートの課題は、あー放送教材のここを見ればいいわねーというものに変わった。

まずは手書きで最終レポートの課題を解いて、細かい計算途中の内容もまとめた。レポートに書く内容も整理した。そして手持ちのMacbook Proで数式を書いていくのだが、あれこれ試してみたが、思ったように数式が書けず、結局オンラインLatexを使う方向で落ち着いた。

手持ちのエディタにLatexで作った数式を貼りつけてレポートが完成。A4のPDFファイルに出力してひと通り完成。ところがよく見直すと所々入力漏れがあり、Latexで再度修正しないといけない場面もあったが、再度修正をしてレポートが完成。無事提出完了した。3日の夕方近くになっていた。4日からは仕事始め。年末年始休暇中になんとかレポート提出までこぎつけたのであった。

そして再び1月の3連休。小テストが70点から90点なので、小テストを第1回からやり直した。小テストのチャレンジ期間も1月11日まであった。学習前よりスムーズに進んだが、やはり第6回の小テストからは自力で解けなくなっていた。再度練習問題に戻って繰り返し練習して、再度小テストをした。

そして、1月10日。第1回から第8回の小テストは全て100点となった。1月11日の小テスト終了日前日に演習初歩からの数学は完全終了。残りは最終レポートの結果待ちとなった。気がつけば愛用のA5ノート2冊と黒ボールペン2本使い切っていた。演習が終わったあとはうまいものを食べて充実した夜となった。😇

単位認定試験

オンライン授業の演習初歩からの数学は無事終了したが、次は1月下旬のテレビ授業の初歩からの数学の単位認定試験が控えていた。改めて通信指導の問題を見直す。間違えていた問題は分かるようになっていた。自習型問題もさらに取り組んだ。微分積分はやっぱり忘れてしまうので練習するものの翌週末は力尽きてしまい、やっと試験前日に前学期に試験問題をダウンロードした分を含む3学期分の過去の試験問題を解いてみた。しかし、やはり三角関数、微分積分になると頭が固まるおばちゃん。50分で試験問題を解くことができなかった。

再度、演習の問題をやり直して、再度試験問題に戻る。よく出る公式や間違えやすい式はノートにまとめてすぐに参照できるようにした。何度もやっているうちになんとか50分以内で解答できるようになってきたので、単位認定試験に挑んだ。30分くらいで全ての問題を解いて、50分の時間ぎりぎりまで見直して無事終了した。やっとおばちゃんの今学期の数学との戦いは終了。あとは試験の結果待ちとなった。

初歩からの数学の効果

今学期は初歩からの数学以外の4科目も単位認定試験があったが、初歩からの数学に全力集中した結果、ほとんど学習しないまま単位認定試験の週に突入してしまい、慌てて試験勉強開始。その残りの科目が

計算の科学と手引き(‘18)

コンピュータとソフトウェア(’17)

コンピュータの動作と管理(‘17)

データベース(‘17)

の4科目であった。特に計算の科学と手引き、コンピュータとソフトウェアの放送教材に目を通していた時だ。あのわけのわからない数式がわかるではないか!今まで読み飛ばしていたわけのわからない数式が理解できたことで、新たな発見もできた。

そして、以前に購入した高校数学の本をパラパラとめくってみる。書いてあることがよく分かるではないか?!数式を見て眠りこけていたおばちゃん、大進歩である!!!😲

演習初歩からの数学のレポート結果

単位認定試験の期間と同じくしてTwitterで演習初歩からの数学のレポート結果が出たという報告がちらほら見られ、おばちゃんも恐る恐る演習初歩からの数学の結果を見に行った。

提出したレポートは100点!小テストに続いてレポートも100点!なんとなんと!小テストとレポートともに満点!

これで演習初歩からの数学は特A確定!ばんざーい!ばんざーい!ばんざーい!よく頑張った!おばちゃんよ!🙌🙌🙌

年末年始に怒涛の猛勉強をした甲斐があり、めちゃくちゃなスケジュールにもかかわらず、まずは演習初歩からの数学はこうして有終の美を飾ったのであった。

単位認定試験

さて、初歩からの数学の単位認定試験のほうは裏技では単位認定確定!そして単位認定試験の結果も戻ってきた。

特Aきたーーーーっ!ばんざーい!ばんざーい!ばんざーい!よく頑張った!おばちゃんよ!🙌🙌🙌

通信指導では6割しか正解できず、年末年始まで手付かずで大ピンチだった初歩からの数学は、演習科目のおかげもあり、単位認定試験も無事特Aで合格することができたのであった。

ということで、初歩からの数学の2科目は、

初歩からの数学(‘18) 特A

演習初歩からの数学(‘20) 特A

ということで、頭の悪いおばちゃんでもなんとか最後まで無事完走!👏👏👏

非常に大変な学習であったが、得られるものが多かったです。ありがとうございます。🙇♀️🙇♀️🙇♀️

しかし、おばちゃんはこの数学の学習に時間を費やしすぎてしまい、本来の仕事に最も近いはずのコンピュータとソフトウェアの単位認定試験に落ちるというまさかの最終結果となった。😵

まとめ

分からないことは時間をかけて理解する大切さを実感した。

高校時代は数学に挫折した頭の悪いおばちゃんでも放送大学の教養レベルの数学は理解できた。

なんといっても、体系的なカリキュラムを作った隈部先生はすごいと思った。

隈部先生、ありがとうございました。🙇♀️🙇♀️🙇♀️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?