私が手打ちに勝ると信じる機械打ち十割蕎麦製作手順

はじめに

製法を説明する前に、何故私が製麺機で日本蕎麦、それも十割蕎麦を打とうと思うに至ったかを、お話しします。

元々無類の蕎麦好きで、米は長期間食べなくとも問題ないけれど、日本蕎麦が無いと耐えられないので、ここ、フランスに移住したのち、最初は乾麺を食べていたのが、どうしても生蕎麦が食べたくて、自作を始めたのですが、フランスの蕎麦粉はとにかく繋がりにくい。鮮度がいいであろう地元産の蕎麦粉を使っても、繋がるか繋がらないかは運次第。繋ぎの小麦粉をを多くしてもだめなときはだめ。その上、日本と比べると湿度が圧倒的に低いため、捏ねた生地を伸して、さあ切ろうという段階に至る頃には、生地にひび割れが出来ているという始末。そんなこんなで、手打ちを諦め、捏ねから打ち出しまでの時間が短く、蓋をしているから乾燥の影響を受けにくいだろうと、機械打ちに移行したのですが、これもまた失敗の連続。繋ぎの小麦粉四割にしても失敗することがありました。これはもう、粉そのものが既に乾燥し切って澱粉が変質しているのが原因だろうと、蕎麦の実を挽くところから始めたら良いのではと思い、臼式ミルを使うようにしたら、これが大正解。

小麦粉二割でもちゃんと繋がる蕎麦が作れるようになりました。こうなると欲が出て来ます。

そしてフランスの小麦粉は、香りが非常に強い上、グルテンが少なめ。蕎麦の香りを殺してしまう上、繋ぎとして理想的な素材ではありません。

そこで色々工夫して、卵白を混ぜるなどして九割蕎麦までは行けるようになりました。その後、知り合いがグルテン粉を繋ぎにするというすばらしい方法を思いついて、これを真似しました。その結果なんと九割七分蕎麦までたどり着きました。でも人間の欲には切りがありません、グルテン粉は無味無臭に近いけれど、やはり独特の味があります。そして食感も十割蕎麦と言うより、二八蕎麦に近い。そこで、完全に無味で、粘性の強い澱粉、タピオカ粉を使って湯捏ね(澱粉は湯で糊化する)するようになりました。

暫くはそれで満足していましたが、もしかしてタピオカ粉も要らないんじゃ?と思い、機械打ちでは初の十割蕎麦に挑んで成功。そして挽き目がどんどん粗くなり、今に至った次第です。市販の挽きぐるみ細粒蕎麦粉をブレンドするというのは、最新のアイデアです。配合率を変えて、香りや食感の変化を楽しんでます。

前口上が長くなりましたが、以下、製法を紹介します。この方法だと、挽き立ての蕎麦粉ではなく、かつて繋がらなくて苦労した市販の蕎麦粉のみでも、切れ易くはあるけれど、そこそこちゃんとした蕎麦になるのです。

製作手順

まず、蕎麦の実を粗挽き製粉します。私はKRUPSの臼式コーヒーミルを使っています。石臼の方が良いんだろうけど、高価だし、場所取るし重いし。経験上はコーヒーミルで問題ありません。

上にも書きましたが、以下の方法なら、市販の蕎麦粉でも、そこそこ繋がります。タピオカ粉を5%ほど混ぜ込めば、十割蕎麦ではなくなりますが、完璧に繋がります。食感も非常に良いです。

ここにビオショップで売っている鬼殻毎挽きぐるみの、極細挽き全粒蕎麦粉を加えます。割合を変えることで味・香りや食感の違いを楽しめます。今回は10%

これを湯煎にかけ、熱湯(粉の1/3の量)を三段階で加えます。

かけ回したら手早く脇に寄せ、処女地を作ってそこに熱湯を回しかけて寄せ、を三回ほど。

「捏ねていない蕎麦掻き」を作ります。

泡立て器を使い、蕎麦掻きを粉砕すると同時に全体を手早く均質化します。湯煎はこの際、温度が下がらず、蕎麦粉の糊化状態を保つためです。この作業が最も重要です。兎に角、手早く。この泡立て器を使うことを思いついたのが、所謂ブレイクスルーでした。

こんな感じで温かい、もろもろ状態になります。

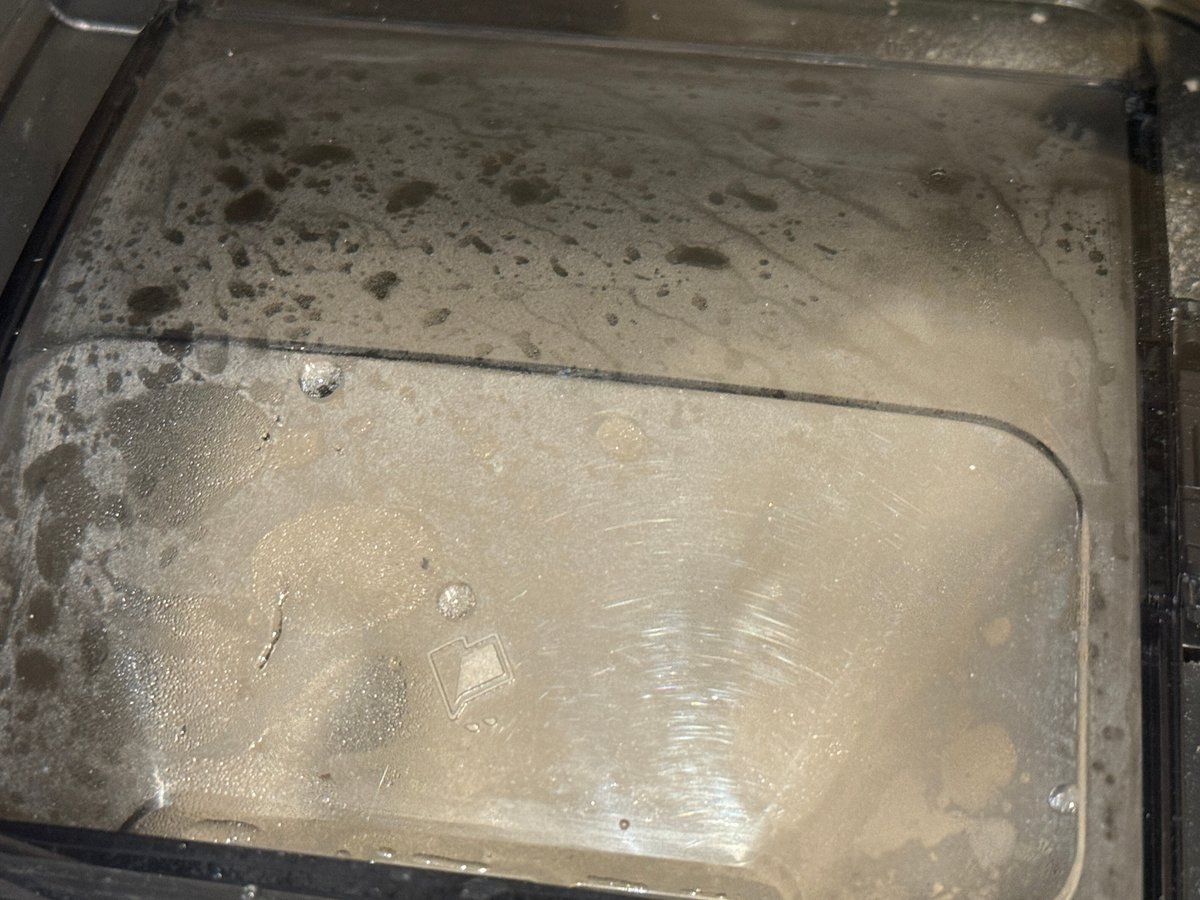

製麺機に湯回しした蕎麦粉を入れ、回すと同時に冷水(蕎麦粉の12%〜15%)を注ぎ入れます。温かいのでこのようにタンクの蓋が曇ります。熱が籠もるので全体が糊化しやすく、香りもごく僅かしか外に逃げません。

製麺はなんと、フィリップスの家庭用パスタメーカーです。

裏技を使わない限り、捏ね時間は3分。でもこれで充分です。手早くやると、湯回しから打ちだし開始まで5分。

蕎麦を見栄え良く縦長に並べないのは曝気量を抑えるためです。香りを籠もらせるのが目的。以前加水率が50%くらいだったころは、積み上げると麺同士がくっ付いてしまいましたが。現在は43%程度なので、くっ付く心配はありません。

打ち出しが終わったら直ぐに茹でます。蕎麦の量や加水率にも依りますが、一分弱程度。蕎麦投入後は直ぐに蓋をして一度下がった水温が上がるのを促します。

鍋から上げたら、まず用意しておいた一次冷却水で粗熱を取り、二次冷却水で麺を締めます。この後、水を切って出来上がり。

解説記事用の写真を撮るため、作業スピードが落ちたのと、集中を欠いたので、ちょっと雑な感じの蕎麦になってしまったけど、充分に美味しいです。湯回しの際、もっと素早く手際よくやっていれば、遙かに上出来だったでしょう。このデリケートな食材は、水数滴、僅かな茹で時間の差、冷却水の水温で、結果が大きく変わります。なんて厄介な食い物。

まとめ

機械打ちのメリットは。

水回しから打ち出しまでの時間が短い(挽き立て粉の鮮度が保てる)

香りが逃げにくい(曝気時間と曝気量が少ない。温度湿度の影響を受けにくい)

加水率を下げられる(香りと食感に大きな影響)

麺の太さが一定(食感に影響)

細い粗挽き蕎麦が出来る

出来上がりのムラが少ない

打ち粉が少なくて済む(手打ちだと粉全体量の4割程必要。機械打ちは一割も要らない)

デメリットは

湯捏ねが不可欠

時々縮れ麺が出来てしまう

機械内に多少の生地が残る

精神的達成感が低い

光熱費が手打ちより多少嵩む

比べれば、デメリット少ないです。

正直、日本の環境で、同じように出来るかは判りません。フランスでしかこの方法で蕎麦を打ったことがないので。でも、味と言い香りと言い、日本で食べられる十割手打ち蕎麦に勝るとも劣らないのは確かです。日本で自分が好きで通った蕎麦屋と比べてもなんら遜色ありません。まあ、店でここまで挽き立て打ち立て茹でたて、は簡単に食べられる紋じゃありませんから。注文受けてから製粉をする店って、まだ見た事無いし。

いずれにしても機械打ちの蕎麦、侮るなかれです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?