変換人と遊び人(11)(by フミヤ@NOOS WAVE)

~“遊び”概念のフラクタル性に基づくネオ「ホモ・ルーデンス」論の試み~

“遊び”のフラクタル性について⑧

ニーチェのニヒリズム宣言とも言われる「神は死んだ」(『ツァラトゥストラかく語りき』)という言葉はよく知られるが、これは、前稿を踏まえれば、「《ワタシ》は死んだ」になりそうだ。ところがどっこい、ヌーソロジー的空間認識に基づいて明瞭な《ワタシ》認識を獲得しさえすれば、≪ワタシ≫が一度たりとも生まれたことがなく、したがって死ぬこともないことが了解されるはず。

なにしろ≪ワタシ≫が息づく無限遠点は四次元空間すなわち「奥行き」にあって、そこに時間は流れていないのだから、生きるも死ぬもないのだ。武蔵野学院大学大学院の半田広宣教授(←この敬称、まだ慣れないw)は四次元空間のことを、それが無時間の「永遠(アイオーン)」の場だという特徴的本性にフォーカスし、哲学者ベルクソンの概念「純粋持続」を敷衍して「持続空間」と表現される。それにならって、以下では四次元空間を「持続空間」と記すこととする。

さて、生死が本来的に時間の流れに深く紐づく概念であることは、言わずもがな。ということは、生死はこの時空という「幅」の世界でしか生じ得ない時空限定の事象なのである(あまりにも当然のことだが、人間型ゲシュタルトベースでは必ずしも当然ではないかもしれない)。なにはともあれ、持続空間にいる「《ワタシ》は死なない」し、死にたくても死ねない(笑)。いや、そもそも「≪ワタシ≫に生死はない」と言うべきか。

以上を以て私は、一介の遊び人のくせに大胆不敵にも哲人ニーチェに反論した・・・・・・と受けとられるかもしれないが、けっしてそうではない。冒頭に挙げた名言はあくまでシンボリックなレトリック表現であり、レトリックに反論するという無粋な真似はしないのが遊び人の流儀であり鉄則でもあるから、それはもってのほかなのだ(泉下の哲人よ、くれぐれも誤解なきようにw)。

一方、仏教には「生死に境い目はなく同じこと」を意味する「生死一如(しょうじいちにょ)」という用語があるが、こちらは必ずしも時間に紐づいた概念ではないように思える。少なくとも説法などでは、時間の有無や空間認識に紐づけて語られることはないだろう。そんな基盤なしに「生死一如」を説明されても多くの人は腑に落ちないだろうし、せいぜい輪郭が曖昧な、理解とも言えない理解にとどまるのが関の山のような気がする。

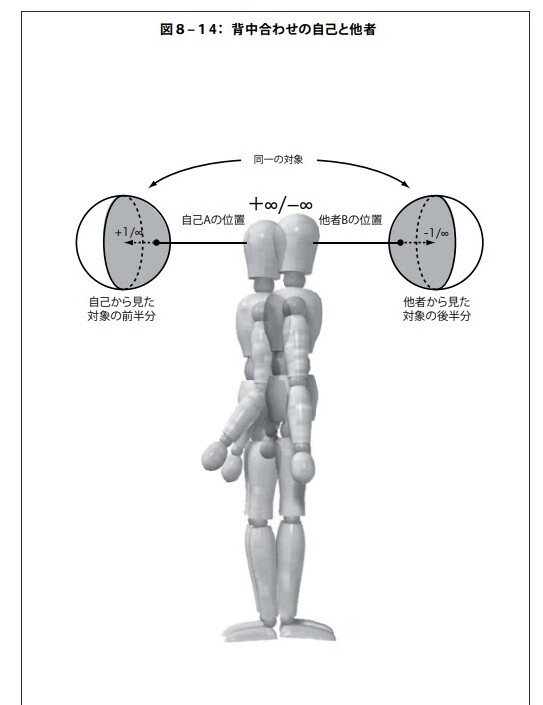

それはさておき、持続空間には真の自己である≪ワタシ≫だけではなく、≪ワタシ≫とはメビウスリングのようにウラオモテ(あるいはアンドロギュノス的に背中合わせー※『人神』の図8-14↓参照ー)になった、根源的な対化の関係にある他者(以下、≪アナタ≫と記す)も同時に息づいている。≪アナタ≫側から見ればその≪アナタ≫が≪ワタシ≫であり、もとの≪ワタシ≫は≪アナタ≫になる、という双対(そうつい)性の下に宇宙全体が動いていると考えるのがヌーソロジーなのだ。

したがって「自己と他者」(=≪ワタシ≫と≪アナタ≫)は、宇宙の原動力となる根源的な主客一致体にほかならない。主客一致体というと難しいが、これは、たとえば私たちの日常を構成する「一日」という単位を考えてみればわかりやすい。

「一日」には、昼と夜というまったく異なる様相がある。昼の側から見れば夜は完全に別物であり(昼が主体なら夜はその対象としての客体)、逆に夜が主体なら昼は客体だ。ところが「一日」という単位は、こうした双対関係にある昼と夜の両者が合わさってはじめて成立する。だから「一日」は、その意味で主客一致体なのだ(前稿でも触れた川瀬さんはこうした双対構造を「異質同体」と称されているが、このネーミングもじつにお見事だ)。

つまり≪ワタシ≫は主体であると同時に、自らとは根源的な対化の関係にある≪アナタ≫と合わさった主客一致体でもあるわけだが、こうしたヌース的認識を踏まえれば、(4)に記したフレーズ「“遊び”が最も神聖で根源的な営為である」の後半にある「根源的」の説明はついたも同然だろう。なにしろ宇宙全体を動かす者の営為なのだから、根源的でないわけがない。

というわけで、これまでホイジンガ、プラトンおよび白川静博士に基づいて“遊び”の「神聖さ」を、さらに続いてヌーソロジーに沿って「根源的」であることを、それぞれ順に説明したことになる。とはいえ、「そもそも、その営為がなぜ“遊び”あるいは≪アソビ≫なのか?」という疑問を抱く向きもあるに違いない。

そこで、ニーチェとは別の超巨人による、やはり「神」を主語にした名言をダシにしてその問いに応じることにする。

その名言とは、「神はサイコロを振らない」である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?