アナウンスが届けていること

2022年10月12日 カロク採訪記 中村大地

東京が一望できた丘から

夏に行ったきり、しばらく遠のいていたけれど、カロク採訪記を再開。

この日は磯崎さんと瀬尾さんと3人でNHK放送博物館へ。虎ノ門駅に集合ということで待ち合わせたのだけれど、地下鉄の出口というのはなんであんなにも色んなところにあるんでしょうか。改札から出口まで5分ぐらいかかることもある、というか気づいたら隣の駅まで歩いちゃったりすることもざら。この日、なかなか3人は待ち合わせられず、すったもんだの末、現地集合になりました。

改札前集合が一番ですね、今度からそうしましょう。

愛宕神社へと続くわりあいに急な坂道をぐるりと登っていくと、その頂に放送博物館はあった。向かいには愛宕神社。芝浦の東京高等工芸学校の仮施設から放送されていた東京放送局がこの愛宕山に移設したのが1925年7月のこと。そこから1938年の東京放送会館竣工までの13年余りのあいだ使われていて、“放送のふるさと”と呼ばれている。

今は高層ビルと樹木に囲まれているけれど、もともとは見晴らしの良い小高い丘だったそう。放送の電波が高いところから広がっていくイメージも湧きやすい。

いざ館内へ

NHK放送博物館は4階建てで、3階から下に降りていく形で館内を見ていく(4階は資料室)。3階にヒストリーゾーンと企画展示、2階には8Kの映像が見られる愛宕山8Kシアターなどがある。写真撮影は非営利目的・個人で楽しむ場合のみ撮影可能(禁止のところもある)。

ヒストリーゾーンでは、放送機材などハード面の進化の歴史と、番組内容などソフト面の時代に応じた変化が両輪となって展示を構成している。

展示の随所に「マンガで読むNHKヒストリー」がタブレット形式で読めるように配置されていて、その当時のストーリー・雰囲気を掴むのにとても役立った。

実は、この「マンガで読むNHKヒストリー」や、館内で聞ける音声資料の多くがNHKのアーカイブサイトにて聞くことができる。貴重な資料が沢山あるので、よかったら覗いてみてください。

ラジオの誕生、戦争と終戦、紅白歌合戦、テレビの誕生、1964年の東京オリンピック、朝ドラ・大河ドラマ……誰もが知っているあの番組の誕生秘話や、テレビに最初に写った「イ」の文字など、モノも結構充実していて、頭

でなんとなく理解していたことを直接目で見る楽しみが味わえる。

で、概略はざっとこれくらいにして。

わたしがなかでも印象に残ったのは展示の割合すぐのところにある「実感放送」に関することと、戦争による番組内容の変化についてだった。そこから出発して、アナウンサーの声について考えたことを書いていきたい。

実感と実況

まずは実感放送のことを。一応概略も示すけれど、下記から「マンガで読むNHKヒストリー」第2話をお読みいただくと話が早いかもしれない。

1932年のロスオリンピックは世界恐慌のあおりを受けて予算の削減をくらい、当初予定されていた実況での放送ができなくなってしまった。そこでアナウンサーたちは実況中継の“つもり”で自分たちが観て感じた感動を文章にし、それをラジオで流した。これが〈実感放送〉が生まれたきっかけだ。

国民はその臨場感に大層盛り上がったそう。

第2話のひとコマにこうある。

「うーん、感動的だったけど、本当は10秒しかない100メートル走の中継に1分もかかっちゃったね」

とても素朴なことだけれど、眼前で起きた出来事を他者に伝えるためには出来事そのものよりも長い時間がかかるというこの事実は、2つの語り方の差異をよく表している。

同じ出来事について、実況で聞くか、実感で聞くか。

語り方の違いによって、観客の中での体験の質は確実に異なるはずだ。

2つの音声を聴き比べてみよう。

こっちが実感放送の再現音声。

続いて、ベルリンオリンピックのときの実況放送。

一聴して分かる通り、文章も語り方もぜんぜん違う。特に実感放送の淡々とした語り口に驚いた方も多いのではないだろうか。

1つ目の〈実感〉はナレーションだけなのに対し、2つ目の〈実況〉は会場の様子がわかる音と、アナウンサーの声の2種類の音が流れている。

実感放送のテキストはレースの様子そのものだけでなく「もはや日本人に飛行機はいらん、今にみんな太平洋を泳いでやってくるだろう」といったエピソードを混ぜ込んだり、観客がどんな様子なのかを語ったりと言った様々な状況を加えながら語っているのに対し、実況では、「ガンバレ!」「勝った!」の連呼がその盛り上がりを伝えている。

2つの語り方はそれぞれ、聴衆にとって異なる体験なのではないか、と書いたけれど、もう少し言うと、そもそも両者は伝えようとしているものが異なるのではないだろうか。前者においてアナウンサーはどのようなレースであったかという〈内容〉を伝えることを優先しているのに対し、後者は現場で自分自身が今、見ていることに興奮しているまさにその様を聞かせることで、〈雰囲気〉を伝えようとしている。

肉声には、語られる言葉の意味内容に加えて声色という情報が加わっている。「頑張れ」でも「ありがとう」でもなんでもいいけれど、それを明るい調子で言うか、暗い調子で言うかで聞き手に伝わるニュアンスが変わるように。

人間は生理的に、大きさや雰囲気(暗いとか明るいとか)が特徴的な声を聞くとまず、その語られた内容ではなく、その言い方に気を取られる。声が大きくて話の内容が頭に入ってこない、という経験は誰しもあるのではないだろうか。翻せば、内容がきちんと届くためにはそうした語調に余計な情報を加えないことが重要になる。

だからこそ、実感放送のアナウンスは淡々としていたし、内容というより雰囲気を伝えることを選択した実況放送では、上ずった激しい声を選んでいたのだと思う。

(念のため言っておくと、リンクのページで聞くことの出来る実感放送の音声は多分レース前の部分だけなので、実感放送がレースそのものをどのように語っているのかは、わたしにはわからない。たぶん、レースそのものについては実況放送のように熱狂的に語っている可能性も大いにあると思う。

あるいは、実況放送だってレース前は落ち着いて喋っていることだってあるだろう。なので、〈実感〉だから落ち着いていて、〈実況〉だから熱狂的だ、と言い切りたいわけではもちろんない。念のため。)

戦時中のメディアの変化

「マンガで読む~」は第2話で実感放送を取り上げると、つづく第3話が「玉音放送」についてのことになってしまう。そのあいだにあったことについては大きく触れられことはない。館内展示の構成もそれに近しくて、戦時中の放送に関するフロアはあるけれど多くはない。

「戦禍の足音が近づいてくるのに合わせて、報道の自由は奪われていきました」という言葉は何度も聞いたことがあるけれど、私たちが興味があるのはいつ、どのタイミングで、どんなふうに報道が変わっていったのか、という細やかな動きだ。

写真にあるように、1940年12月に内閣直属の情報局が設置されると、国家のメディア統制は強化される。『アナウンサーたちの70年』(1992年、講談社、NHKアナウンサー史編集委員会編)という本によると、大きく放送内容の動きが変わるのはその1年後の1941年12月8日、太平洋戦争の開戦前後とのことだそうだ。その日から気象予報の放送がなくなり、戦禍を伝えるニュースも大本営発表をそのまま読みあげたりするようになっていた。

NHKのアーカイブスに残っている当時の音声から再びとりあげよう。

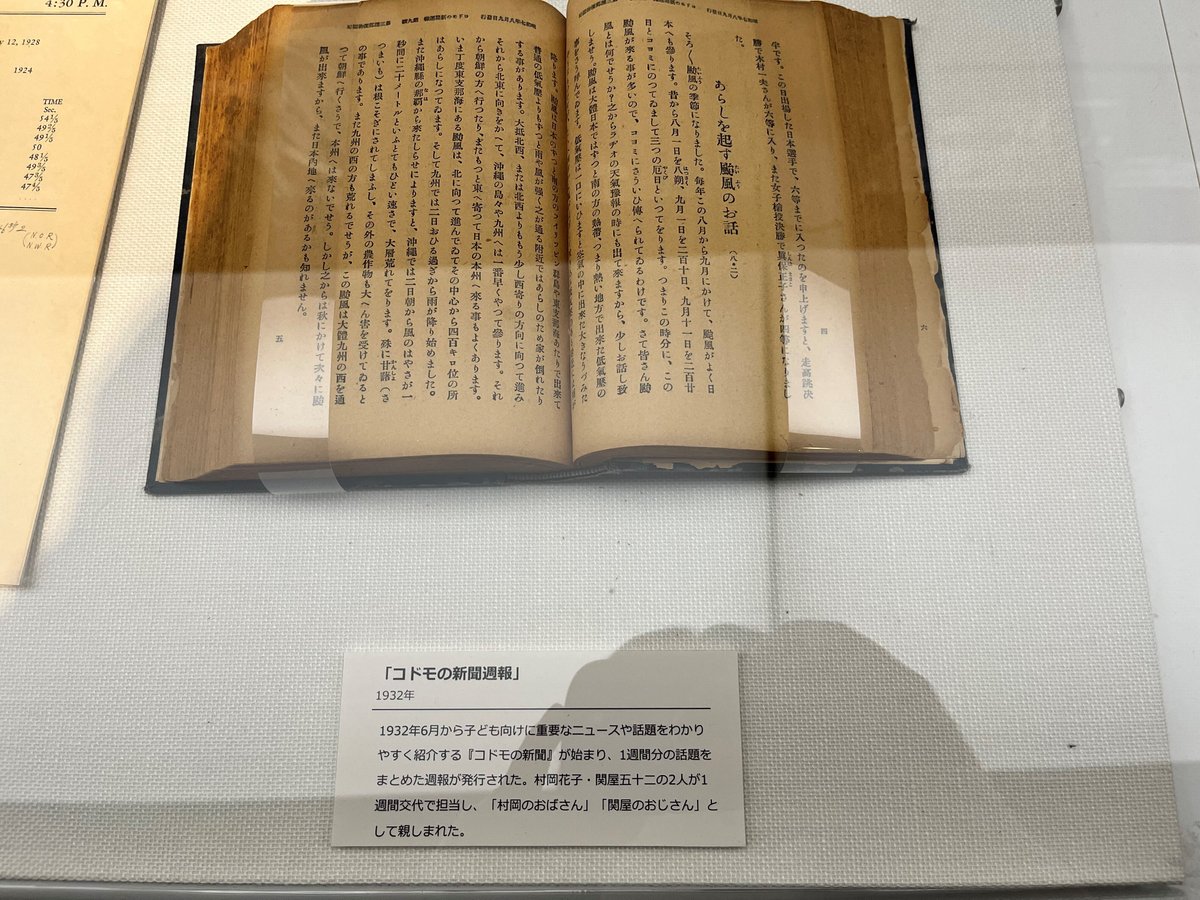

たとえば子供向けに人気のあった「コドモの新聞」という番組は、ニュースのなかで子どもが好みそうな話題をお話風に読み聞かせるもの。毎日18時から放送されていた「子供の時間」の後の5分間という、ごく短い時間ではあるが人気のプログラムだった。パーソナリティを努めた村岡花子(花子とアンの主人公の人ですね)は「ラジオのおばさん」と呼ばれ親しまれた。

「子供の時間」のWikipediaによれば、村岡がパーソナリティを辞めるのは、太平洋戦争が開戦したまさにそのタイミング。1941年11月28日に「一週間経ったら、またお話しましょうね。では皆さん、ごきげんよう、さようなら。」と言ったきり、男性のアナウンサーに入れ替わる。「コドモの新聞」という番組そのものは終戦まで続くけれど、「子供の時間」は1941年から番組名が「少国民の時間」に入れ替わる。

どんな放送だったのか、どちらも音声が残っているので聞いてみたい。

「コドモの新聞」

「少国民の時間」

正確に言うと少国民の時間は、コドモの新聞の前にやっている「子供の時間」の後番組なのだけれど、もともとは“少年少女の健やかな発達を願い編成された”番組として、童謡を紹介したり、「ワニが打ち上がって寒そうでした」とのどかな風景を伝えていた番組が、現場の音声とナレーションによる、緊迫感のある、兵隊の勇ましい雰囲気を伝える番組に取って代わる。文字通り国民の情報源だったラジオのこの変化が及ぼす影響は計り知れない。

「淡々」から「雄叫び」へ

戦争は、番組の内容にとどまらず、アナウンスの「声」そのものをも変容させた。

前述の『アナウンサーたちの70年』によると、アナウンスの調子もまた1941年の太平洋戦争開戦と前後して変わっていくのだという。

放送の黎明期は、アナウンサーたちがそれぞれの身体に、また番組の内容に応じて、より優れたアナウンスとはどんなものかということを検討し、獲得していく歴史でもあった。1941年にはアナウンサー養成のための教科書『アナウンス読本』が完成している。

たとえばニュースの読み方については、当時のアナウンス部内で〈淡々調〉と言われていたそうだ。こんな記述がある。

「ニュースの内容の把握ということは重要であるが、その内容に没入し、溺れることは絶対に避けねばならぬ。万一アナウンサーがニュースの内容に溺れたら、それは決して的確なる把握ではなく、そこに生まれるアナウンスは、最も嫌悪すべき、卑屈なるものとなるに違いない。戦況ニュースを、如何にも己れが戦場にある勇士であるかのごとく読んだとしたらそれは、アナウンサー本然の姿を失ったことになる……(後略)」

一方で、『アナウンス読本』と並行して書かれたという『特輯アナウンス副読本』には、〈話しかけ調〉についての記述が見られる。

「我々のニュースに於ける表現方法は、読み方といへば、それは『伝達者の主観を交へない、淡々として、而も上品な読み方』といふことが出来る。(中略)過去のニュースの読み方が朗読調とするならば、現在我々の用ゐてゐる方法は『話しかけ調』といふことが出来る。(中略)何故なら我々がニュースを伝達する対象である聴取者は、各家庭を一単位として無数に分散したものから成立ってゐる。したがって我々伝達者は常に各家庭を対象の単にとして考えなければならない。そのためには、各家庭の日々の生活に、和やかにとけこむ様な自然なアナウンスが望ましい」

こうした話し方の工夫が凝らされてきたにも関わらず、太平洋戦争の勃発に伴って、華々しい戦果を報じ、国家の権威を誇示し、国民の士気を高揚するためには不足として、あっという間に激しい〈雄叫び調〉に取って代わられたのだという。

戦時下の現地の様子をつたえる「前線放送」という番組が、時期を分けてふたつNHKのアーカイブスに残っている。その2つを聞き比べてみたい。先のものが〈淡々調〉の1938年のもの、次に聞くのが〈雄叫び調〉の1942年のものだ。

「前線放送」1938年

「前線放送」1942年

〈雄叫び調〉という言葉のイメージよりは割合、抑制の効いた声だなと思われるかもしれないが、この声や文体が含むニュアンスの違いは感じられるのではないか。

この音声しか聞くことができていないので、全部が全部そうだったのかは確約しかねるけれども、この2つの声のあり方は、オリンピックの実況放送と実感放送の違いと重ねることができる気がする。

もちろん、前者が実感放送的であり、後者を実況放送的だと言ってみたい。前者がその内容を伝えるために主観を交えずに〈淡々と〉語っているのに対し、後者は戦地の爆音を背景に、「我が最前線後方わずか10キロの地点にマイクを置いております」と臨場感、すなわちその場の〈雰囲気〉を直接的に届けている。再三言うように、2つの音声を聞く体験は全く異なったことだろう。

そういえば、「少国民の時間」も現地の訓練の音声とナレーションでもって子どもたちの愛国心を駆り立てる番組だった。ここには、〈実況〉を聞くのに似た体験があったのではないだろうか。

聞くものによって変わる声

雄叫び調とは、一体どんなものだったのか。当時のアナウンサーたちはこのように語る。

「あの、ホントかウソかわからない『大本営発表』……この大戦果を、満身の熱と意気と力を込めて絶叫せよという、サーベルのご注文なので、腹が減るくらい、大きな声で怒鳴っていてもまだ『柔弱である』というお叱りである。こうなれば、アナウンスなんて、しゃれた考えではどうにもならない。高らかに吹き鳴らす、かの突撃ラッパの如くあれということで、誰が名づけるともなく『雄叫び調』と珍妙なアナウンス・スタイルが発生した。(後略)」

当時の雑誌にも記録として残っている。

「怒鳴りすぎると人は言うかもしれない。正しくあの日(昭和十六年十二月八日)からのアナウンスは、その日まで尊んでいた洗練とか精緻とかいう一切の粉飾をかなぐり捨てて、極めて単純な原始的な表現方法に還元した。それはアナウンサーという一個の職業人のアナウンスというよりも、むしろ、日本人一般に還元される国民的感情、日本人としての感情の、自然の流露がただ、ああいう表現形式をとって現れたのだとさえ言えるものであった。過去に於いて刻苦錬成を積んできたアナウンス技術の上に築きあげられた一つの頂点を示すものである」

「アナウンサーが『宣伝者』として生まれ変わることが要求された。宣伝者たるには、第一に情熱の人でなければならない。アナウンスは人に訴え人を説得しようという劇しい強調の精神を持たねばならない。……今国民総ての関心の方向は一定されている。各階層、各個人の多種多様な意欲は統制され、その、きままな自由は許されなくなった。……『淡々調アナウンス』の地盤であった聴取者の関心関係の多様性は、今や失われたのである。情熱をこめたアナウンス、国民の関心の報告を強調するアナウンスこそ、かかる情勢に適応する最も良きアナウンスと言われるべきである」

これまでのアナウンサーの「ニュースの内容に決して溺れない」淡々調の語り口を支えていたのは“聴取者の関心関係の多様性”であった。彼らは大衆ではなくあくまで「各家庭を」最小単位として語りかける。あくまでもその語りは〈内容〉を示し、聴取側がそれを基点として考えたり、想像したりしてくれることをある意味信じて、彼らは淡々と語りかけていたのではなかったか。

宣伝者となったアナウンサーは、〈内容〉ではなく雄叫び調によって勇ましい〈雰囲気〉を表象し、感情に訴えかける。「きままな自由」がゆるされなくなり、そこに聞くものの姿は失せ、大衆というひとまとまりに対して、大きな声で戦意高揚を呼びかける語り口になってしまった。

耳の能動性と受動性

このように読み方が違うことによって、聴取者の「聞く」という経験は全く異なったことだろう。

演出家の太田省吾は自著において、聞く、という動詞が〈香を聞く〉や〈酒の味を聞く〉という表現に利用されることから、人間は聴覚に「微妙さの奥まで分け入る指向性」を代表するところがあるとし、その微妙さに対する能動性に着目する。

一方で、耳は外の音に対してそれを拒否することの出来ない受動性もまた兼ね備えている。大きなトラックがすぎる音、サイレン、などなど。大きくて明瞭な音に対して人は、耳を塞ぐことができない。このとき耳は、受動性に支配される。

続けて太田は今度、声を出す者=表現者について言及する。

表現とはそういうことかもしれない、できるだけ大声をあげようとすることかもしれないのだ。だが、その声は語ろうとするなにものかを発する声である。(中略)なにものかの明瞭さの度合が声の大きさを規定していくのである。(中略)表現者は、なにものかを最大で語ろうとする者だ。そして、そのなにものかが一定の声を欲する。その声でしか語れないものなのである。

言い換えると、この声の大きさの度合いとは、耳の能動性への期待の度合いを示すことである。いや、声の小ささの度合とは、と言うべきだ。というのは小さな声でしか語れないなにものかとは、能動的な耳にしか聞こえないということであり、声が大きくなればなるほど、耳の能動性の必要を少なくし、受動的な耳にも聞こえることになるということである。

太田の言及は、アナウンサーたちの語り方の変容とも響き合う。雄叫び調で熱狂的な声は、耳の能動性の必要を少なくし、その強い刺激によって聞くものの身体を奪っていく。淡々としたアナウンスは、聴取者のある種の能動性を求め、内容を想像させるための微弱な刺激としてある。

常に淡々としているのが良い、と言っているわけではもちろんない。スポーツ中継なんて雄叫びあってなんぼ、数多の名スピーチが生まれてきたこともしっている。ただ、声の調子(言い方)がある目的(戦意高揚)のために極めて意図的にコントロールされ、放送として届けられていたという事実は見逃すことができない。

そしてこの語り方の問題は、その主張の成否に関わらず、断定的に強く言い切る刺激的な物言いが蔓延る現在ともつながってくるようにも思える。もちろん、現在の物言いは誰かが意図をもってコントロールしているわけではないけれど(その分醜悪とも言えるかもしれない)。

やばい、全然放送博物館に触れてない

すいません、声、について考えていたらとっても長くなってしまいました。展示のまだ前半ちょっとしか触れてません。

企画展でやっていた三木鶏郎展「トリローワールドへようこそ!~奇才が伝えた戦後のラジオ~」、占領下における放送のありかたなどもとっても面白かったので、そちらについては、この日行った「領土・主権展示館」のこととあわせてまた別に書けたらと思います。

まずはここまで。

中村大地(作家・演出家)

**

書き手の励みになりますので、ハートやシェアもなにとぞよろしくお願いします〜!

NOOKアカウントのフォローもよろしくお願いします!

***

NOOK

web

youtube

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?