ふたつの災禍の痕跡を辿る

2022年5月14日 カロク採訪記 瀬尾夏美

下町地域のまち歩き、ふたつの災禍をめぐる

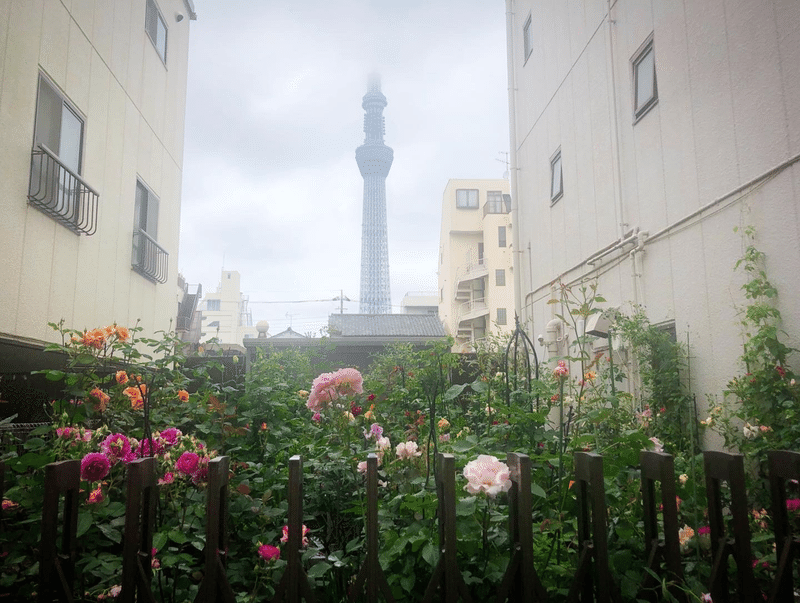

東京空襲と関東大震災の記憶を辿るまち歩き(公益財団法人東京慰霊協会主催)に参加。あいにくの雨。

関東大震災:1923(大正12)年9月1日、推定10万5千人が死亡

東京空襲:東京都は1944年(昭和19年)11月24日から1945年(昭和20年)8月15日までに、106回の空襲を受け、推定11万5千人以上が死亡。とくに3月10日の下町地域への空襲では、推定10万人以上が死亡。

集合場所は横網町公園(*東京都墨田区横網にある東京都立の公園。東京都慰霊堂や復興記念館がある)。

参加者は様々な年齢の女性たち数名。事前に経路のマップとイヤホンがついた無線のスピーカーのようなものが配布されているため、ガイドさんの声がよく聞こえる。複数人でのまち歩きにおいてはこういう配慮が大切だなあと思う。ぜひ見習いたい。

ガイドを務めてくださったのは慰霊協会の高田さん。

横網町公園は慰霊の場

1923年の関東大震災時、横網町公園一帯には被服廠の跡地があった。ひらけた場所のため、近隣住民がこぞって避難したのだけれど、持ち込んだ家財道具などに火が移ってしまい、避難した住民のおよそ95%にあたる3万8千人が火の渦に巻き込まれて亡くなったとされる。

ただし、1945年3月10日の大空襲時には、この場所は危ないというイメージがついていたために、避難してくる住民が少なかったようだ、とのこと。

震災から空襲までたった20年あまり。ふたつの災禍を経験した人も多かったのだろう。

苦しみの記憶のフラッシュバック。その渦中で逝ってしまった人、またそれらを抱えて戦後を生きた人たちのことを想像する。

空襲の後この場所は犠牲者の遺体の仮埋葬地になる。

東京都慰霊堂の内部へ。ここはもともと「震災慰霊堂」としてつくられたが、空襲の犠牲者の遺骨も合祀することになり、「東京都慰霊堂」に改称。

慰霊堂の内部には、徳永柳洲一門による震災記録画と石川光陽による空襲記録写真が対置されている。

たった一ヶ月、されど1ヶ月…で描かれたという記録絵画が100年も出来事を伝え続けている。取材を重ねて描かれたであろう“真実”は怖いほどに強い。

この絵画はのちに全国に巡回され、出来事の周知に一役買ったとのこと。

わたし自身も陸前高田でつくった作品展を巡回していたなあと思い出す。

どの時代でも人はだいたいおんなじことをする。

納骨堂の内部へ

納骨堂には、震災遭難者約5万8千人と合わせて16万3千人の遺骨が安置されている。

今回は特別に内部までご案内いただいた。

天井までびっしりと骨壷が並べられていた。奥の方に震災、手前には空襲犠牲者のお骨。

棚に打ち付けられた鉄のプレートには、火葬の場所や仮埋葬地と骨壷のナンバーが対応するように刻まれている。

大きな骨壷には名前のわからない200名以上のご遺骨が入っており、なぜその多くの蓋が半開きなのかと問うと、骨が詰まりすぎていて閉じないからだそう。

小さな骨壷には個人のお名前が書かれている(つまり身元が判明しているということ)。ご遺族が引き取りに来ることもあるけれど、その数は年々減ってきているとのこと。

遺族も高齢化し、亡くなったその人の存在自体を知る人が減っている。

納骨堂の中央には菩薩像の写真と小さな仏像が置かれていたが、なぜそれがあるのか経緯は不明だそう(慰霊堂自体は無宗教だけれど、儀式は仏式)。

公園を出て歩く。

あちこちの電柱に、海抜からの距離と水害時のシミュレーションの水没ラインの標識が貼り付けられている。

総武線沿線では、建物疎開があった

空襲の犠牲者が多く、仮埋葬地にもなった緑町公園へ。

この近くを通る総武線沿線は、建物強制疎開によって幅100mほどの巨大な空き地が続いていたという。都市空間に広がる巨大な空地を想像する。

きっと、抜けるように空が見えたか。

避難所で多くの人が亡くなる

ここからほど近い二葉小でも避難してきた人たちが多数亡くなったそう。

関東大震災でも空襲でも、「避難所」とされていた場所に集まった人びとが一気に亡くなったという話を聞き、東日本大震災でも大勢が避難所で亡くなったという事実とつい重ねてしまう。

緊急時、避難所が無事ならばもちろんよいけれども、もしその場所自体が被害に遭うと犠牲が甚大になってしまうのがあらためて恐ろしい。

「避難所」や「避難方法」を決めるってものすごいことだなと思う。

平時に綿密なシミュレーションと話し合いをしておくことが大切だし、何よりそれを住民自身が主体的にやるべきなんだと思う。

最後の最後、自分の身を守れるのは自分でしかないというのは厳しいけれど本当のことだ。と、いろんな話を聞いて感じている。

殉職した女性たち

NTT墨田ビルには、最年少15歳の交換手含む女性28名と男性職員3名の空襲殉職者、そして関東大震災の殉職者2名を弔う慰霊碑がある。彼らは戦争当時、軍の通信を担う重要な役割を担っていたために、死んでも通信機を放すなと命じられていたそう。

若い(幼い)女性たちが空襲の最中で職務を全うしようとしていた、あるいは、しなければならなかったということ……いろいろと考えてしまう。

そして、つい南三陸の防災庁舎で住民に避難を呼びかけ続けた女性のことを思い浮かべる。

記憶は埋め込まれている

その後、妙見山別院、大横川親水公園、法恩寺などをめぐり、また、お寺や企業、町会、有志会、行政など、さまざまな単位で建立された慰霊碑の存在を教えてもらう。

なかなか過去の痕跡が見付けられない東京のまち。

しかし、立ち止まって思いを馳せる人びとの存在さえあれば、ここに埋め込まれた記憶たちはいつでも再生され得る。

そのための仕掛けは、記録は、痕跡は、語りは、残されているのだから。

賑わう錦糸公園へ。ここには関東大震災当時は陸軍の倉庫があり、敷地が広かったために避難してきた数百名が亡くなった。

その後公園として整備され、東京大空襲の時にも避難者が集まったけれど幸い被害を免れる。

そして、のち数年間は近隣で亡くなった人たちの仮埋葬地として使われた。

たしかに積み重ねられた災禍のうえに、いまの風景がある。

憩いの場は、継承の場に

横網町公園に戻る。

敷地内にある東京都復興記念館には震災、戦災の資料が展示されている。

当時の状況を物語る写真や物資料、記録画など多数。ぜひ一度は見てほしいです。

外に出たら夕暮れ前。

雨上がりの公園内で、それぞれの時間を過ごす人びと。

ベンチでお弁当を食べていたのは、身体障害のある人たちのグループ。

小さな遊具ではしゃぐ子どもの声。

慰霊碑に花を手向ける人。

震災被災物を指差して、どうして黒くなっているの?

と首を傾げる男の子に、立て看板を注意深く読みながら、かつてこの場所で起きたことを説明するお父さん。

憩いの場は、おだやかな、語り伝えの実践の場になっていた。

瀬尾夏美(アーティスト)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?