死を恐れるならば死を視界に入れよ

神奈川県立近代美術館で開催されている展覧会、「フィリア ─ 今道子」を鑑賞してきた。

美術関係に明るくない私は恥ずかしながら今道子さんのことを存じ上げなかったのだが、FASHION PRESSで知らせを見て、その作風が気になったのだ。

今道子さんは、魚や野菜など死んだ生き物(と表現するのが正しいだろう・理由後述)と日常にあるものを組み合わせてオブジェを作り、それを写真に収める写真家だという。

知らせの記事にある写真たちはモノクロで淡々としているのにパワーを感じ、「シュルレアリスムの類に近い」と思ったのが興味をそそられた一因だろう。

そうして、美術館へと足を運んだ。

今道子さんの被写体は同じ物が数多く並んでいる

モチーフが多く見られるため

集合体恐怖症の人は、この先載せてある写真に少し気をつけた方がいいかもしれない。

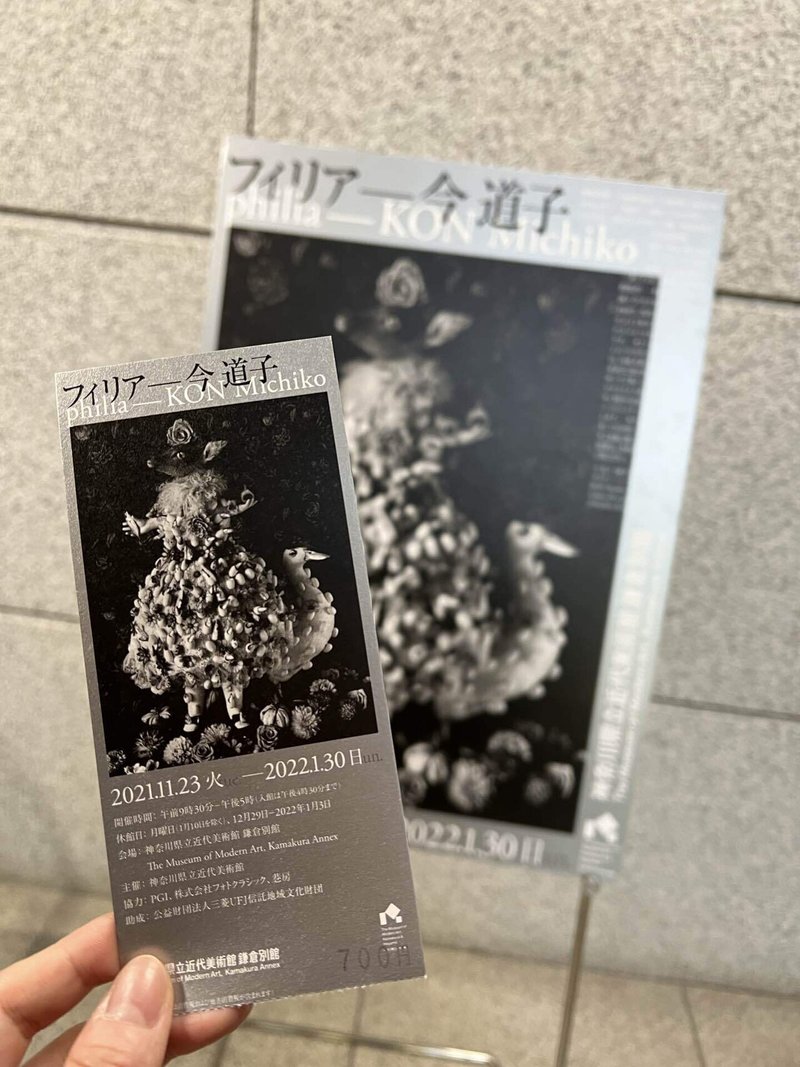

モノクロの写真が映える、マットな銀色のチケットが美しい。

そんな細かいところにまでこだわりが詰まっている気がして、鑑賞前から更に期待が高まった。

結論から言うと、初めて触れる今道子さんの作品たちはとてもよかった。

パッと見、「サブカル(本来の意味合いではなく)っぽい」とか「ゴスロリとか好きな人が好きそう」と言われそうな雰囲気ではあるが、そこに表されているものは紛れもなくエロスとタナトス、生と死だった。

※そもそもそういう概念や思考それこそが「サブカルっぽい」「野水さん好きそう」の括りでよく雑に投げかけられるのだが、そういうことを(半ば馬鹿にしたように)言ってくる人の言葉は気にしないことにした。

今を生きているのに、生と死に触れず思わず生きているような人間の言うことなど、耳を傾けるに値しない。

オブジェを写真に収めるにあたって、今朝まで生きていた魚や、生を全うした動物の剥製や骨、土や腹に還る前の野菜などを用いるという。ライティングなどは自然光。そうして撮り上げたあとのオブジェは解体し、食材となるものたちはなるべくお腹におさめるのだそう。

その手法は、まさに生と死の狭間のように感じられた。

だから私は前述のように、それらを“死んだ生き物”と称した。

生き物は、我々は、いつか死ぬ。けれど生きていた時間がある・あったこともまた事実。それを悲しむでもなくただただありのままに写し出しているから美しい。

収められたオブジェたちは艶かしく、どこかエロティシズムも孕んでいて、なんだか見てはいけないものを見ているような倒錯した気持ちにもさせられる。

しかし私には、解説に書かれていたような“グロテスクさ”は感じられなかった。

もしもこれらをグロテスクだと評するのであれば、恐らく私たち人間もよっぽどグロテスクな生き物だ。

指を切れば血が流れ、その先には脂肪と筋肉の壁がある。腹を割れば糞尿と内臓の悪臭が立ち込めるだろう。そういった“一般的な”汚い部分とは切り離して、それでも生々しさはそのままに一瞬の生を焼き付ける。なんて写真家さんなのだろうと、鑑賞中終始心震えていた。

中でも1989年 ≪蛸+メロン≫の前に立った時にはビリビリと神経に訴えるような衝撃を受けた。

画像引用元:神奈川県立近代美術館 公式サイト

大好きでよく食べるメロン。食物として見るばかりだったメロンのパカっと開いた裂け目を見たとき、私は「まるで膣だ」と思ったのだ。

それと同時に、胸にナイフを刺して開いた傷のようだとも。この裂け目に、ずぶずぶと両手を突っ込んで開いたらメロンが叫び出すのではないかとも。

傷ならばそうだろう。大概の人はそんなことをされたら泣き叫ぶのではないか。では、膣は。

我々XX形式の染色体を持ち生まれた性別の体は、なぜそんな傷跡のような性器を抱えて生きているのだろう。それほどまでに繊細で痛々しい器官を抱えている生き物は、やはり守られるべき存在なのかもしれないと、改めて感じてしまった。

昨今、男女平等や女性の自立が謳われ、女性ヒーローも増えた。私自身、ひとりで立っていられる強い生き物だと思ってはいるが、変えようのない生物としての物理的理屈があるのもまた事実だと感じてもいる。

とはいえこの蛸メロンを見ていると、そんな茫洋としたモヤモヤもすべて、ぱっくりと飲み込んでしまいそうな感覚になってくるから不思議だ。

ものの数分、この写真の前に立っているだけで、私が本展覧会に足を運んだ意味があったのだと思わされる。

生と、死と、性。

よく私がひとまとめに話すテーマだ(もっとも、そんな話を真剣に、でも馬鹿馬鹿しく笑いながら聞いてくれる人なんてそう多くはないのだが。)。実際にそれらはひと繋ぎとなって、我々の世界のいつも隣にあるのだろう。

皆、誰か親しい人やペットが亡くなった時にしか死を身近に感じないかもしれない。けれど私の傍にはいつも死があったように思う。

身内などたった二人しかいなかったので、家族を失うということには疎かったが、物心つくかつかないかの前に病気で生死を彷徨っていたせいか。自ら死ぬことと何度か向き合ってみたせいか。母が癌になったから(今は寛解と言っていい)か。

とにかく、子どもの時分からずっと死を想ってきた。そしてそれとは逆に、私は死ぬことがとてつもなく怖い。

ますむらひろし先生の漫画『アンダルシア姫』の一コマにあったように、死んだら何もない、月の地面のような真っ黒な空間で永遠に過ごすという感覚が抜けず、ただただ恐ろしいのだ。

かつて仕事をした人が、

「野水さんがホラーやゴアを好むのは、死ぬのが怖いから、死を知りたいからなんじゃないですか?」と私に言ったことがある。

今ならそうなのかもしれない、と合点がいく。死を恐れるならば死を視界に入れ、死を知ること。いつかその時が来ても恐れず逝けるように。

今道子さんの作品たちは、死を含みつつも生の在り方を示してくれた。不可思議な姿をしてはいるが、それはとことんリアリスティックで感覚に訴えかけてくる。

生きることの残酷さと、命の上に成り立つ命の覚悟を、まざまざと教えてくれるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?