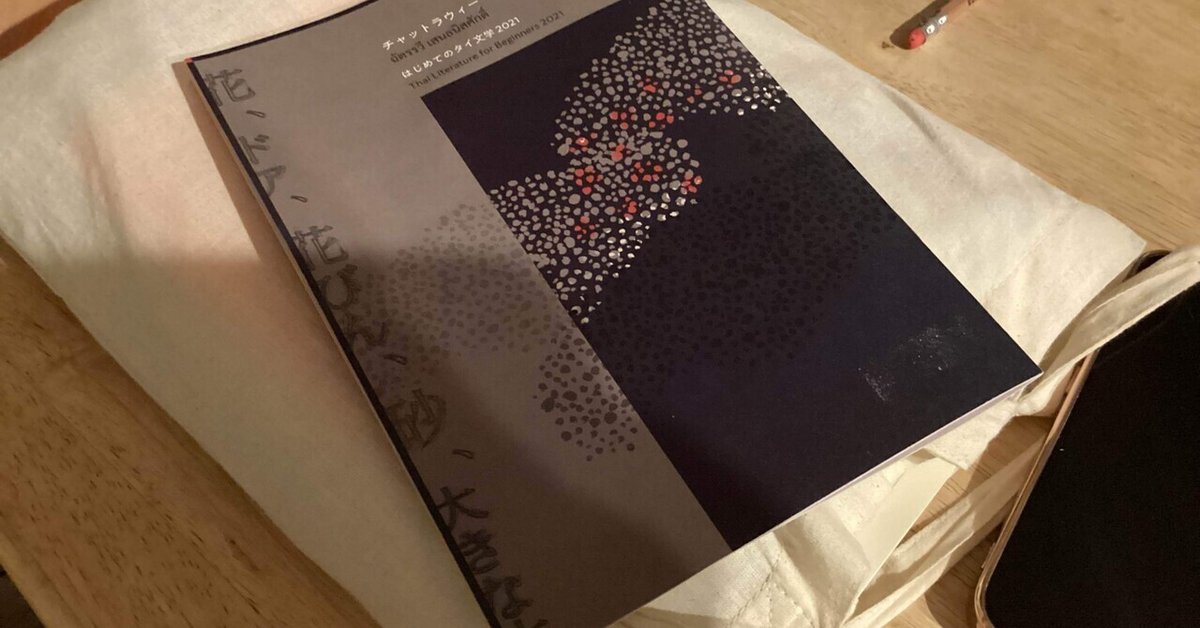

感想【花、ドア、花びん、砂、大きな木】

著:チャットラウィー・セーンタニットサック

翻訳:福冨渉

我が家では犬を飼っている。まだ六ヶ月の仔犬だ。仔犬と言ったが、恐らく彼女はもう既に大人の大きさまで育ちきったのだと思う。三ヶ月目でブリーダーから貰ってきた時よりも随分と大きくなった。

犬種はパピヨンだ。一般的に賢い犬らしい。なるほど確かに、昔実家で飼っていたマルチーズより格段に物覚えが早い。貰ってきて3日目やそこらでお手とお座りと伏せを覚えてしまった。昔飼っていたマルチーズは最後までそれらを覚えることがなかった。

しかし賢いがゆえに彼女は時にあざとい。構ってもらえない場合、ベッドの上に粗相をするのだ。しかもコッソリと、しかし明確に抗議の意志がそこには表れている。

一番粗相をして欲しくない場所は羽毛布団の上である。ここにされると1200円をかけてコインランドリーに駆け込まなければいけない。円安の昨今、1200円は地味に家計に痛い出費だ。次にやめて欲しいのはスプリングである。ここにされると気軽に取り外しが出来ない分、コインランドリーに行かなくてはいけない強迫観念は薄れるが、おいそれと交換できぬ場所ゆえに粗相が蓄積していくと臭いが気になる。スプレータイプなど無意味な程にファブリーズをびっしょりとスプリングに浸し、尿を中和する作戦に出ているが…円安の昨今、ファブリーズ代もバカにならない。

それでも犬は可愛い。けれど老人は可愛くない。

老いを笑うつもりはない。やがては行く道である。丁度私の母が親の面倒を見る年代に差し掛かっている。私の祖母は老人ホームに入り、何もしない息子を労い、息子の嫁を貶し、娘である我が母のサポートを当たり前のように享受している。

老いとはそういうものだ。視野が狭くなる。救いがない。老いは綺麗な絵空事ではない。私が九州のど田舎で夫の家族と同居をしていた時、まだらボケをしていた夫の祖父のうんこを処理した。老いとは汚いものである。老いとは臭いものである。老いとは未来のないものである。

「花、ドア、花びん、砂、大きな木」は、老いに漂うあの甘いような、何処か饐えたような、閉塞的な未来に添えられる澱んだ空気感を私の頭の中に呼び起こさせた。九州の築百年は越える日本家屋の、外気温に左右される保温性のない土塀。急勾配の階段。蒸せ返る真夏の湿気。濃密なご近所付き合い。嫁の役目。そしてうんこの匂い。

逃げ出せるものなら逃げ出したい。けれど目の前のタスクを投げ出せるほど薄情でもない。「花、ドア、花びん、砂、大きな木」。これは誰にでも起こり得る物語である。

超高齢化社会の日本から見たタイは若い。私はBLドラマにしか興味はないが、タイBLドラマはほぼ大学生や高校生が主人公に据えられている。という事は、きっとタイ本国でBLドラマのメインターゲットは若い世代であろうと勝手に推測していた。日本では大学生が主役になるドラマはあまり作られないと聞いたことがある。少子高齢化で子供の数が減っているのだ。わざわざ若者に向けて照準を合わせなくても、年齢分布の厚い層向けにドラマを作って視聴率を稼ぐのは理にかなっている。

けれどググって見ると、タイもまた高齢化社会に片足を突っ込んでいるのは意外だった。ドラマで見る鷹揚としたタイ人とはまた別の、国籍など関係なく誰にでも降り注ぐ「老後」の現実を、この本を通して認識した次第である。

蛇足だが、翻訳中にある祖母の口調が「おれ」だった。「バンコクナイツ潜行一千里(富田克也/相澤虎之助)」にて、タイ東北部の国境付近にて知り合った女性の一人称が「おれ」だったそうだ。この場合の「おれ」は、「ผม/ポム」なのだろうか。けれどこれはきっと畏まった言い方なのではないだろうか。ドラマでは男女関係なく「กู/クー」と言っている。もしこの祖母も主人公の女性も「กู」と言っているならば、何を判断基準にして「俺」と翻訳されたのだろうか。それとも目上の人間の前では自分を「กู」と言っては失礼にあたるのだろうか?そもそも「กู」は若い人しか使わない?

考えたところで答えの出ない私のタイ知識ではここまでが限界だ。今度タイ語の先生に聞いてみなくてはいけない。

この本はタイのリアルな現実を覗いてしまう、そんな本である。

この本は下記からか購入できます。

https://soibooks.thebase.in/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?