思い入れがない人が今からやるには古臭く、ツラい部分も多いが、それでも「ラブ」を感じる『moon』ワールドへ、ようこそ。

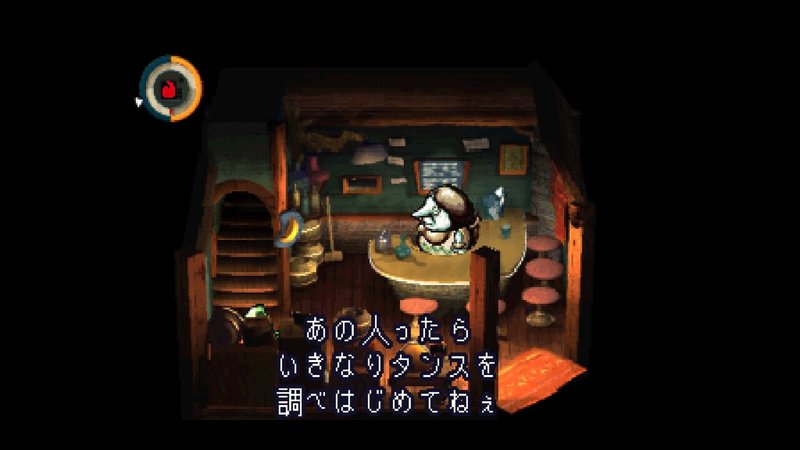

あなたは、RPGでタンスやツボを調べたりしたことがあるだろうか。民家に土足で入って、急に話しかけたりしたことがあるだろうか。ゲームの中でプレイヤーが操作しないキャラクター、NPCの気持ちは考えたことがあるだろうか。操作している勇者の気持ちは。

もう勇者しない。

当時のCM

独特な世界観を持つ『moon』とは

『moon』は1997年10月16日にアスキーから発売されたPlayStation用ゲームソフト。「アンチRPG」ということでも有名な作品であり、個人的に大好きな『UNDERTALE』にも影響を与えた作品でもある。また、PlayStation用ソフトでプレミア価格がついている作品として挙げられることも多い。そんな作品の移植がニンテンドーダイレクトで突如発表された。22年の時を超えて、2019年10月10日にNintendoSwitchで配信を開始。それから更に2年ほど経ってからPSやSteamでも配信されることがまたもや突如発表。ただ、この発表は想定外で、ストアの設定トラブルによって情報が漏れてしまったらしく、開発者が急いで生配信して言及をしていた。その後、2021年12月16日に配信を開始した。私がプレイしたのは、そのPS4版だ。

本作のジャンルとしては「リミックスRPGアドベンチャー」というものらしく、RPGの世界観のアドベンチャーゲームとなっている。いわゆる『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』のような戦闘システムはない。「アンチRPG」を掲げている本作は、それらの王道のRPGに歯向かった、不思議で、少し不気味だけど愛嬌のある世界を「ラブ」を求めて歩き続ける、そんなゲーム。

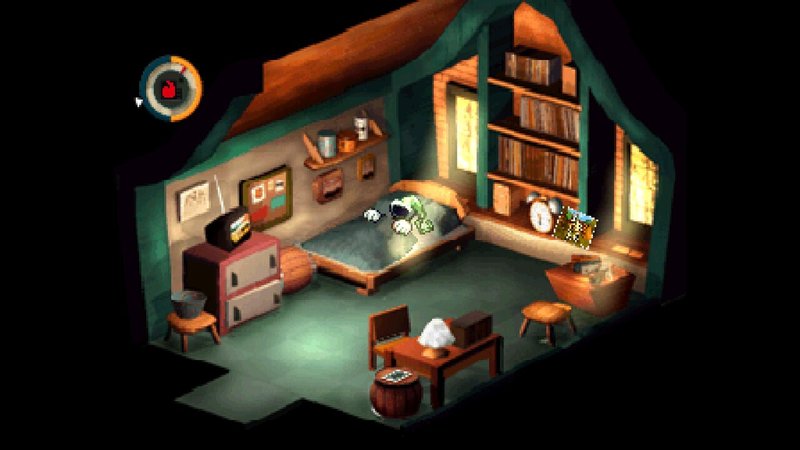

これは寝てる

「ラブデリック」という異質な存在

ラブデリックは本作を開発した会社となる。『スーパーマリオRPG』などに関わったスタッフの一部が中心となり設立され、1997年に『moon』、1998年に『UFO -A day in the life-』、2000年に『L.O.L. 〜LACK OF LOVE〜』をリリースし、解散となった。「ゲーム」という枠組みの中では特に異彩を放つ作品を開発しており、そのことから「ラブデリック系」という言葉が生まれるくらいに衝撃を与えている。今でも「ラブデリック系が好き」という物好きを見かけることもあるほど、ゲーマーの中に生き続けている。ラブデリックに所属していたクリエイターは今でもゲーム開発をしており、影響を与え続けている。

オリジナル版に思い入れのない人は注意が必要

本作は根強いファンが多く、発売当時としては特に異彩を放つ作品の1つであったと思われるが、それらの影響を受けた作品やもっと特殊な作品など、多種多様なゲームに溢れる現在では少し見劣りしてしまう部分も多い。そのため、過度に期待をしてしまうと拍子抜けしてしまうので気をつけてもらいたい。かくいう私もオリジナル版は未プレイで、ゲーマーから高く評価されていることから大きく期待をしながら始めた1人である。

期待と不安のあるオープニング

「FAKE MOON」と「REAL MOON」

本作は「MOON」というテレビゲームをする少年の姿から始まる。本編と区別して「FAKE MOON」と呼ばれるものだ。レトロで一本道なRPGとなり、勇者を操作して街で話を聞き、タンスを物色しアイテムを手に入れ、ラスボスであるドラゴンを倒しに行くシーンが描かれる。

やたらとキャラがでかい

導入である「FAKE MOON」が終わると、主人公の少年がテレビに吸い込まれ、ゲームの世界に入ってしまう。そこは先程やっていたゲームのリアルな姿、「REAL MOON」。勇者の運命を憐れむ住人や勝手に家の奥まで入り込む勇者に苦言を呈する住人が存在する真実の姿。勇者がモンスターを倒す姿は残虐に映り、普通に過ごすモンスターを一方的に殺して経験を得るという現実を見せつけられることになる。

有無を言わさずに攻撃を行う勇者

「ラブ」たちを あつめて早し 最上川

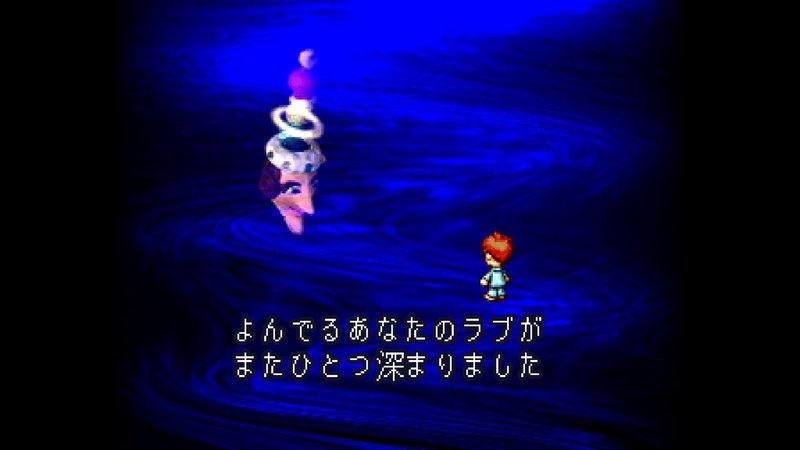

『moon』では勇者によって殺されてしまったモンスターことアニマルの魂をCatchするアクション「ソウルキャッチ」をして成仏させたり、キャラクターと親密になって「ラブ」を集めるのが目的の1つだ。「ラブ」を貯めると体力の上限がアップし、より長い時間行動ができるようになる。「ラブ」は普通のRPGで言う「経験値」のようなもので、手に入れたあとにベッドで眠ると「ラブレベル」が上がる。序盤は活動時間が特に短いので、「ラブ」を手に入れたら寝るのが正解。早寝早起き。

離島でお猿さんと音楽を奏でよう

違和感を覚えるグラフィック

良くも悪くも、目を引くのが『moon』のグラフィック。通常のキャラクターは絵本のように温かみのある感じだが、アニマルは雰囲気が違う。違和感のある造形の正体は「粘土」だ。「粘土」で形作られたものを取り込んでいるため、少し不細工で愛嬌のある存在感を放っている。パッと見、どこがどうなってるのかわかりにくい部分もあるが、それを含めて面白い。

程よい奇妙さ

時間の概念を持ち、住人が生きて生活をしている「ムーンワールド」

『moon』の特徴の1つといえば「時間の概念」だろう。この世界に住む人たちは時間によって行動が決まっている。それも24時間ではなく、一週間の中での行動となる。ゲーム内では10秒に1目盛り分の時間が動き、ゲーム内の1日の時間は現実世界で約5分30秒となる。その中で、毎日決まった時間に発生するイベントや曜日限定で寝静まった夜にだけ発生するイベントなどを探し出す。それは偶然であったり、24時間ストーキングして見つけるものであったり、住人との会話の中で察することができるものなど、発見したときの「えっ!? 今の何!?」という体験が非常に面白い。

えっ!?

ゲームのイベントにも絡む、音楽の要素

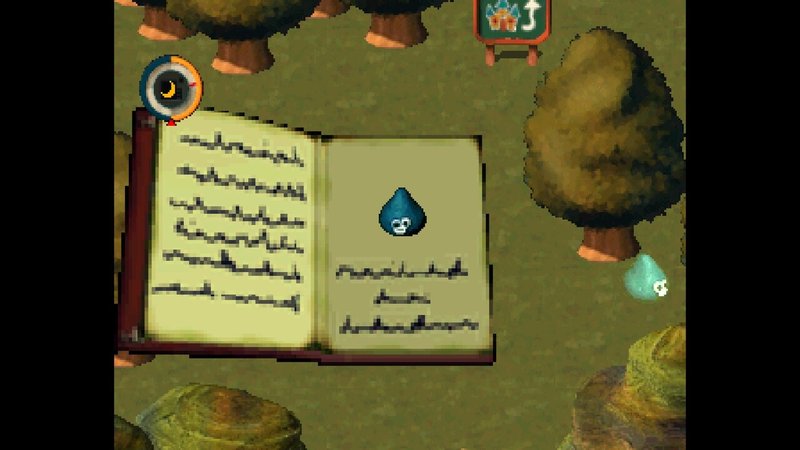

本作ではMDと呼ばれる音楽システムがある。これは「MoonDisc」の略称となり、入手手段としては購入するのが一番多い。他には街中で見つけるかイベントで手に入れるかくらい。

『moon』の音楽のメインはセロニアス・モンキースが担当している。これは谷口博史氏と安達昌宣氏による音楽ユニットで、その母体はコナミ矩形波倶楽部となる。すごい。セロニアス・モンキース名義でbeatmaniaに楽曲提供をしていたりもする。すごい。

MDの作曲者は開発陣が声をかけた結果、様々な人が手掛けている。中には『ファイナルファンタジー』の植松伸夫氏と『クロノ・トリガー』の光田康典氏による音楽ユニットによる楽曲提供もある。すごすぎる。

MDは特定の場所の除いて、自分で音楽を流すことができる。これは開発陣が「制作側がシーンに合ったBGMを用意する」ということに違和感を抱いた結果、ユーザーが気に入った音楽をユーザーのタイミングで自由に流せるようにしたということらしい。当時としては攻めた考えですし、今でもそんなゲームは記憶にない。PS4なんかでは、ゲーム中にSpotifyで音楽を流すことはできるけど、ゲーム側で用意するにはかなり手間になるだろうから、イカれた人たちしかこんな芸当はできないと思われる(褒め言葉)。

様々な楽曲の中で好きなのは「FAKE MOON」で流れるチープでレトロ感のある『ENTRY SONG』と特定イベントのみで流れる『真夜中大学のテーマ』。おばあちゃんの家で流れるドビュッシーの『月の光』も良い。あとは忘れはならない『KERA-MA-GO』。ぜひともプレイして聴いていただきたい。

ノスタルジックで胸を締め付けられるような曲

システム面でかなり不便

20年以上前の作品に向かって何を言っているんだ、と言う感じだが、現代のユーザーに寄り添った便利すぎるほどに便利なシステムが溢れる中で、不便で古臭いシステムはかなりキツイ。古いから古臭いのだけれども。

えっ!?(2回目)

まずは移動が遅い。PS時代のゲームではありがちな印象ですが、今のゲームと比べるとかなりおっとりとしたテンポになっている。ムーンワールドは結構広く、端から端まで行くにはある程度時間がかかる。ワープ要素はあるにはあるが、一方通行であったり、消費アイテムを買わないといけないため使い勝手が悪い。あえてなのか、改善するには当時の技術として難しかったのかは謎。せっかちさんにはツラい。

おっせぇ〜〜〜〜〜

あとは買い物が不便。不便を猛烈に感じるのは、ゲーム中に釣りをするタイミング。釣りをするにはエサを手に入れる必要があるのだが、入手方法としては拾うかお店で購入することになる。お店では1つずつしか購入ができないため、10個買うには10回同じ操作を繰り返さないといけないのが現代のゲームに慣れてしまった人類にはツラい。釣り場の近くにお店があるわけでもないため、目的のものが釣れなかった場合にお店と釣り場を往復しなければならなくなるのがとにかく面倒くさい。

まとめ買いさせてくりゃれ

そしてチュートリアルがない。メインとなる「ソウルキャッチ」についてはあるが、各種ゲージや操作方法はゲーム中ではほとんど語られない。今プレイするとなると、説明書が付属していないため、すぐに操作方法の確認ができないのが不便。公式ページに説明書があるので、困ったら見ると良い。アイテムを持てる量がやけに少ないと思ったら……。

古臭く、思い出補正がないとキツい部分もあるが、噛めば噛むほどラブが溢れる名作

正直、クリア直後には個人的にそこまで評価される作品なのかを実感できなかったが、調べれば調べるほど細やかな演出のこだわりなんかがあり、じわじわと凄さを思い知らされた。

寄付の価値は。

特に「没エンディング」としてYoutubeで見ることができる没シーンなんかはかなり好きで、そっちの方向に向かった『moon』も見てみたかった。本編で謎だった部分も、この没シーンを見るとスッキリとする。動画のコメントで『火の鳥』の「異形編」に出てくる八百比丘尼の話と似てるってことが書いてあったので調べてみたが、「確かに」という感じだった。ちなみに、ゲームデザインをしていた木村祥朗氏は没にした理由として、作ってる途中に他のシステムとの兼ね合いを見て、全体整理をしていく中で「これは違う」と気づいて没にしたと語っている。これについてはご本人が言及している動画やインタビュー記事もあるので、クリアしたら見てみると良い。今の時代、最高すぎるでしょ。

かなり人を選ぶ作品だが、刺さる人には刺さるタイプのゲーム。先に書いていますが、完全移植となるため、ゲームのテンポとしては非常に遅い。基本的にはイベントが発生しないとどうしようもないので、とにかく「待ち」が多い。そのため、これに耐えられないと「クソ」という烙印を軽率に押してしまうことになると思う。私は前評判から期待していた部分とゲームシステムをよく知らないままプレイを始めたので、烙印の準備までしてしまったが、ギリギリ押さずに済んだ。

えらいやん、のぶぶ〜

『moon』をクリアして、この記事を書く前に様々な考察やインタビュー記事、木村祥朗氏が語っている動画など、あらゆる関連物に目を通したが、そうしていく中で自分の中での評価が徐々に上がっていくのを感じた。ゲームをプレイするだけでなく、現実で情報を補完していくことでイベントの演出やキャラクターのセリフの意味合いを理解することができ、本作に込められた想いを知ると、これだけ愛される作品であることがよくわかった。

これを読んでいるあなたの集めたラブは…

のぶぶのnoteを読みました。

…それもラブ

…これもラブ

それでは。

おわり。

トロコン難易度は低め

🌙

こんなnoteなんか読んでないで、早く寝なさい。

あなたが私をサポートすると、私はあなたからサポートされることができます。