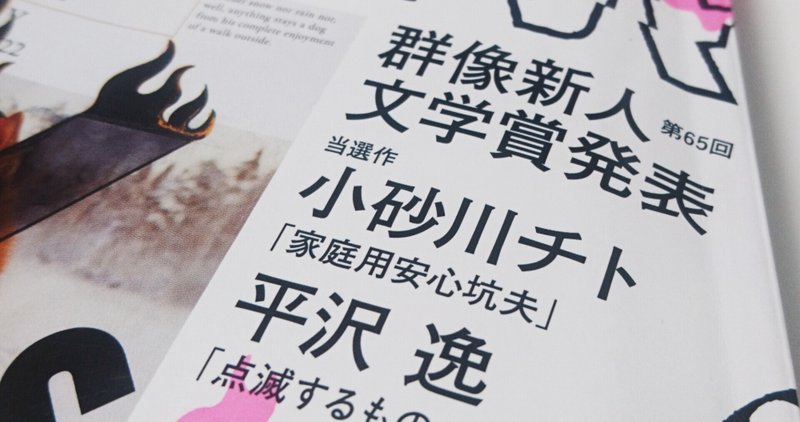

小砂川チト『家庭用安心坑夫』読書メモ

第167回芥川賞(2022年下半期)候補にもなっていた本作ですが、2022年6月に群像新人賞を受賞した作品でもあり。つまり、作者は今年デビューしたばかりの方。

今回も、ネタバレを多いに含んだ内容なので、まだ読んでいない方・ネタバレが嫌いな方はご注意ください。

「尾去沢ツトム」を通じて接する2つの世界

メインストーリーの主人公は「小波」。彼女はおそらく、私たちと同じ現代を生きる女性で、アラサー。夫と団地暮らしで、故郷は秋田県。極貧の家庭で育ったらしく、それらしい描写がところどころ出てくる。いわゆる定職にはついていないけれど、買い物代行という仕事をしている。これがまずひとつめの世界のはなし。

もう一つは、尾去沢鉱山で労働者たちが働いている世界。

こうして、ふたつの世界の話が交互に進行するスタイルの物語は、思い出してみるといろいろある。たとえば昨年、新潮新人文学賞を受賞した久栖博季「彫刻の感想」。それから『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』をはじめ、村上春樹はわりとそういうスタイルの話が多いきがする。それから、完全に世界が分かれているわけじゃないけれど、高山羽根子『首里の馬』も異質な2つの場所を行き来する話と考えてよさそう。

私、こういうスタイルの話を、もし自分で書くとしたらどう扱っていいのかわからないんです。というのも、こういうタイプの物語で、読んでいるあいだもわりとワクワクするというか、ドキドキ感があるというか、「この2つの世界がいったいどうやって交わるんだろう、関係してくるんだろう」みたいな期待感をもって読み進められるものの、2つの世界をどのように関係させるのかは非常に難しいと思うのです。

同じ世界を、視点を変えて語るというのともまた違う。視点だけじゃなく、空間も違う、時間さえも違う世界。あるいはどこかで繋がっていた、あるいは繋がっているんだとしても、それが本当にひとつのものだったかどうかなんて誰にもわからない2つの世界。

ただ、難しいものほどやってみたいと思うもので、対比させるというのは、書いている自分にも予想できない何かを生んでしまうことがあるかもしれないと思ったのでした。

「いつもこう」という、泥みたいなやるせなさ

ーーどうして、わたしっていつもこう。

ツトム人形を鉱山から持ち出そうと奮闘するシーンで、持ち出すツトム人形の代わりに別のマネキンを置こうとするものの、ツトム人形と代わりのマネキンとではポーズが合っていない、という間抜けなミスをおかした小波の心の声。

間抜けな人間はいつも間抜け。小波のようにどんくさい人間は一生どんくさくて、どんなに注意してもここぞというときにどんくさいことをしてしまう。どんくさい自分に生まれてしまったら、一生どんくさいままでいるしかないんだろうか。

ああ、俺はなんだか、いつもこうだったな。

対するこちらは、鉱山事故に遭ってまさにこと切れそうな意識の中で、実家を出ていくときのことを思い出したツトムの回想。実家を出ていくとき、母や妹たちに向かって何か言おうとして口をひらいたが、けっきょくそのまま何も言わなかったことを思い出したツトム。

全く異なる世界の、全く異なる人間のはなしが交互に出てきているけれど、物語全体にはひとつのテーマが漂うように、ひそひそ声で囁くようにしてひっそり満ちているような気がする。

「いつもこう」という、情けなさのようなもの。やるせなさようなもの。諦めのようなもの。私たちは、いつもこうという泥のようなものに絡められながら、ぐずぐずといつもこうしているしかないのかもしれない、という絶望みたいなもの。

私もあたなも、匿名の誰かなのか

だいぶ最初の方で、ツトムが仲間たちとぞろぞろトロッコに乗って、暗い暗い鉱山の中へともぐっていくシーンがある。目隠しをされたみたいに真っ暗で、うねる道は上も下も右も左もわからずに、ただただ前へ前へ強制的に進んでいく。

お前らはこうして、生まれて死んでいくんだ。って言われているみたいでした。

もしかしたらあるかもしれない、あったかもしれない他の誰かの人生も。たった今こうしている私の人生も。隣にいる人の人生も。みんな目隠しされて、まとめてどこかへ連れていかれてしまう。そしてある日突然の事故で、押しつぶされて埋められてしまう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?