青雀旗2024決勝卓振り返り

去る2月25日、第28回青雀旗争奪戦にて、早稲田麻雀部より高倉一門のチーム名で決勝に進出した。昨年の決勝では、私の致命的な判断ミスもあり結果も振るわなかったが、今年は相方の強さにも助けられて、念願の学生麻雀連盟大会優勝🥇を果たすことができた。早稲田麻雀部としては、学生麻雀甲子園2020・2021に続く3大会目の優勝となる。先輩方の背中に続くことができて、安心しているところでもある。昨年と同じく、折角自分の麻雀が記録に残っているので振り返りをしようかと思う。

今回は天鳳牌譜作成機能の画像を主に使用する。こちらは、りゅうらさん・ななせさんが所属する名工大麻雀サークルMJさんが提供してくださった。この場をお借りして改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

牌譜研究にも余念のないことが伺える。こういった積み重ねがあの強さに繋がっているということだろう。我々も見習わなければならない。

振り返ると、今年度の名工大麻雀サークルさんはまさしく鬼神の如き強さだったと言って良いだろう。現在学生麻雀連盟が主催している全国規模の大会(雀魂杯・学生麻雀甲子園・雀魂学生麻雀リーグ・青雀旗争奪戦)のうち、チーム戦である麻雀甲子園・雀魂学生麻雀リーグ・青雀旗争奪戦の3大会で決勝進出、うち雀魂学生麻雀リーグでは優勝という、とんでもない戦績である。私たち早稲田麻雀部も結構頑張ったと思うが、今年の甲子園は準決勝敗退である。部活単位の強さの秘訣を是非知りたいものだ。

では、早速振り返りを始めていく。私が打った放送対局2戦目を大雑把にまとめると、S級ミスが1つ、これ以外はまぁ普通、上手く打てた局は1局と言ったところか。9局だけだったので、全局書いていこうと思う。

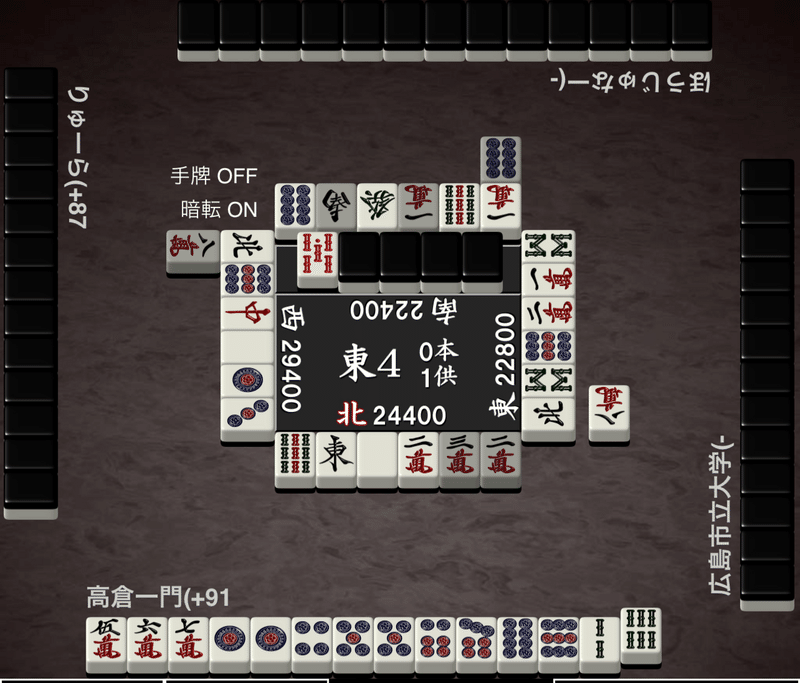

東1局

辺7sか嵌4mの選択。受け入れの広さは捨て牌含めて打9sでも打3mでも一緒なので、まずは打点、次に場況を考慮することになろうか。断么九・平和の打点もつき、萬子上側は、対面・上家の捨て牌から山に残っていそうと判断して良さそうなため、打9sで問題なかろう。実は辺7sから入ってきたが、まぁ裏目と言うほどのものでもないだろう。

この局は8000点の横移動で終了したが、どこからチー聴・ポン聴をとるかは諸説ありという感じだった。3sはどの巡目でもチーして3900の良形聴牌はとるが、他はよく分からない。11巡目に7mの受けができた後は、チー聴の2000点と門前聴牌の打点が違いすぎるし、門前聴牌の受け入れ枚数もかなり多い。この時は、二段目で2000点の聴牌は取らないよというつもりだったが、12-14巡目は結構迷っていたと思う。

鳴くことが大損になることはないという感覚だが、ベストの選択は難しい。細かい反省点としては、実際に打っていた時、2000点聴牌・3900点聴牌と満貫〜跳満クラスの門前聴牌という3パターンで分けていたが、実際には、高目3900(1000-2000)の聴牌というパターンもあることに無自覚であったことだ。何鳴くをドラの3sとその他というパターンで認識していたが、萬子か8sを鳴いて高目3900の聴牌をとるのと、6sを鳴いて2000確定の聴牌をとるのは別だよねということである。結論としては6sだけ2巡スルーで他は全鳴きというのが、一番自分好みかなと思う。

東2局

面子手の一向聴かつ、ドラの1mをきれば七対子のニ向聴にとることもできる。嵌7sは2飛びであるため、索子の下を変化させて嵌7s塔子を払い、一盃口含みの面子手と七対子の一向聴に取るルートをとる形上の柔軟さが1m切りのメリットである。が、今回は現状の形を固定する2s切りとした。理由としては、面子手・対子手の変化より發のポン聴の方が圧倒的に速く、これを主たる和了り手筋とした時、2sからの形上の変化より、ドラの1mから塔子や対子を作り嵌7s塔子と振り替える方が、打点的メリットが大きいと判断したからだ。どの道、先手を取られたら降りざるをえない手牌であるため、端牌のドラを引っ張るリスクはさして大きくない。

3枚目の嵌7sをチーしたところで、下家の広島市立大学Aの中野さんが、長考の後、赤塔子・赤対子を払いながら8m両面チー・嵌3mチーと仕掛けてきた。この時点で、染め手、それも清一色でほぼ確定だろうと考えていた。赤赤を払っているので、喰いタンベースの仕掛けではない。また、役牌・混一色と役牌・赤赤は打点が同じで、河の強さは後者の方が圧倒的に良くなることを考えると、赤赤が払われた時点で、清一色と断定して良いだろう。

ゆえに7mが溢れてきた後に、この4mなど打てるはずがない。当然の迂回である。

その後、2m3mと引いてきて選択の時間。私は打發を選択した。打9pは残り2枚の發を自摸ってきた時のみ400-700で躱せることがメリット、打發は和了るルートはないが、危険牌を1牌まで吸収しながら聴牌を維持できることがメリットである。先にも書いたように、下家の仕掛けには發放銃のリスクはほとんどないと考えているため、安全な形聴取りルートを選んだ。正直、前者のメリットは、次に萬子を引いてきた時に詰んで形聴を取れなくなるデメリットに対して小さすぎるので、個人的には打發一択であると思う。

最終切り番、1切れの南を切れば聴牌だが、發を切った時と同様に混一色が出てくるとは全く思っていないため、何も考えずに放っていた。結果は2人聴牌で加点に成功。止めた4mから面子ができて聴牌できたのは運だけも良いところだったが、發を切り飛ばして運だけを掴む抽選を受ける選択をできたのは良かっただろう。

ちなみにこの半荘の見せ場はこれだけ()

東3局1本場

先制立直を受けてこの手牌。白や7sをスルーしたがこれは微妙だったかもしれない。全く正解が分からない。2枚目は7mを放ったが、7mを放るなら辺7sは鳴いて一向聴にとった方が良かったような気がしている。

この局は下家の中野さんの追いかけ立直が競り勝ち、1000-2000のツモられで決着。咎められなかったのでツイてたという話はある。

東4局

2mくっつきと2sくっつきの選択。先手を取れそうなので、自分都合で1m2飛びで弱い2mくっつきを捨てる。

秒速で裏目を引き、親から先制立直も飛んできてオワリ。ドラドラ確定のくっつきなら押すけど…聴牌形の下限が立直のみ愚形の可能性もあるのでは、お話にならない。9p→気合の1p対子アタックで、頑張ってオリることにした。

程なくして、中野さんのツモ和了り、2600は2700Aで失点を取り返されてしまう。

東4局1本場

ツモ南から6p切り。流石にこの巡目から立直のみ愚形でブカブカに構えるわけにはいかない。何ならもう少し前の巡目から、打点と安全度の兼ね合いで6pを放っているのもアリかもしれない。下家の中野さんに中も鳴かれているので、ドラの6mを放るには相応の手牌価値が必要だ。筒子一通か6mを使い切るルートにするために6pぎり。少し遅かったくらいかもしれない。

りゅうらさんの先制立直、ドラ表示牌待ちを見事にツモりあげ、2000-4000は2100-4100でまた一歩リードされる。

南1局

親番の添田さんから先制立直。この親番は確実に落としておかないといけないので、取り落としのないようにブカブカに構えていたのが仇となってしまった。とりあえずワンチャンスの1pをきって、7mか7s重ならないかなぁ〜と星にお願いしていると、

オワッてる牌が送り込まれてきた。いよいよ無理なので、ベタオリ手順兼くっつきの一向聴を維持ということで、6pとした。一巡前は最高で平和・一盃口にしかならない一向聴から6pは無理だろと言って、即リーできる受け入れは少ないけど、割と安全かつ打点の無理押しが利く1p切りとした。しかしここでは、6pを放っておくと6p→6p→3pという気合オリルートを開拓しつつ、7mと7sのくっつきで切り返せる手順も残るため、親立直に一向聴から危険牌を投げざるをえない最悪の選択肢の中ではいちばんマシであろう。

りゅうらさんが236mの追いかけ立直を一発でツモりあげ、2000-4000で突き抜けてしまう。名工大にトップを取られると、最終戦が並びを作ったトップという面倒な条件になるので、これは非常に厳しい展開である。

南2局

こちらは少し審議の打牌。打赤5sとしたが、解説の朝倉プロも指摘していた通り、6sあたりを切っておくと、仕掛けて8000にするルートを広げることができる。これは自分にない引き出しだったので大いに勉強になった。6sを切ると5ブロック進行、7mや2mを切ると6ブロック進行になるが、最終形のドラと2sのシャンポンを解消するルートが少しだけある。と言っても、愚形解消は6s周りの2次変化なので、手牌を窮屈にしてまで6ブロックにする必要はないだろう。朝倉プロの解説の通り、6s切りか、あるいは赤5s切りのどちらかかなと思う。

親のりゅうらさんが9sを仕掛けて、ツモ北。りゅうらさんの仕掛けは、直前の東に声がかかっていないので、役牌であれば、最序盤に1切れになっている白だけ。まぁ大体対々和でたまに三色か一通かと言ったところだろう。二段目だしなぁ〜と言ってここから打7mとしたが、他の2人の捨て牌もそこまで進んでそうではないので、もう少しブカブカに構えていても良かっただろう。

ドラを暗刻にして、後は一本道。りゅうらさんから満貫を直撃して、浮上。次の親番が勝負局である。

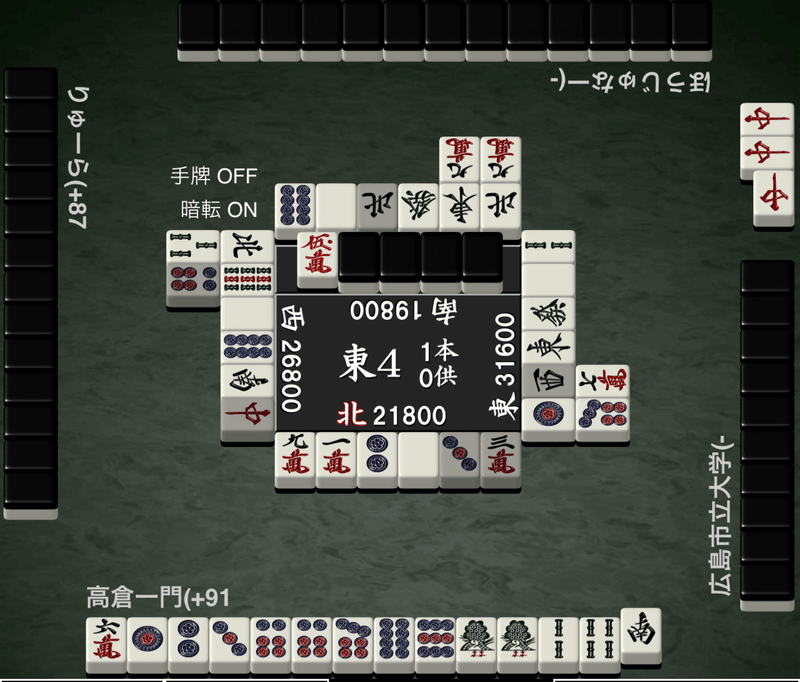

南3局(S級ミス)

暗槓が入って2軒立直が入ってしまった。まぁオリるのだが、ここが一番の失敗だった。この時、5p新ドラか〜、先制とられると結構キツイなぁと思っていた直後にこうなったのだが、元ドラが2pだったのを失念して、1122pから2pを切って一向聴に取った後の、1pシャンポンの最終形でりゅうらさんに当たる可能性あると誤判断していた。

枚数をよく見ろ!

ドラが2pだから1122pからだったら1pを先に切るし、両面だとドラ暗刻を拒否していることになるので、これもおかしい。1pは対面添田さんの単騎待ちにしか刺さらない牌だったので、1pを切るべきだった。この時は間違いなくドラ表の1pが見えていなかった。

結果は、下家の中野さんが7m8sのシャンポンで3軒目立直、裏ものせて添田さんから12000を討ち取った。横移動界の中ではかなり都合の良い結果となった。りゅうらさんは役役メンホンだったが、試合後インタビューでメンホンが曲がってたという話を聞いて、そんなやばい捨て牌だったか?と1人青ざめていたが、どう見てもやばい捨て牌だった。この時は北も中も掴んでたら切ってた可能性があったので、かなり運が良かっただろう。ドラの確認はしっかりしよう。3回目の決勝卓だというのに視野狭窄だったのは恥ずかしい限りだ。間違いなく放送卓3半荘の中で一番下手な打牌だったので、深く後悔している。

南4局

オーラスの現実的な条件を整理すると、2着条件が満貫ツモかりゅうらさんから5200直撃、トップ条件が跳満ツモである。中野さんは流局でトップ、りゅうらさんは、1000-2000か、中野さんから2600直撃、脇からは5200から出和了りできるところから、南ポン打8mで早々に仕掛けてきた。とりあえずトップ捲り条件のある仕掛けではあるだろう。ドラが5pなので、赤5pも考慮に入れれば3飜仕掛けの可能性は十分にある。

少し長くなるが、この時考えていたことは以下の通りである。

とりあえず自分の手には満貫ツモ条件はあるし、1mを払って嵌5pを入れれば、跳満ツモにもなりうる。ゆえにりゅうらさんの手の進み具合を無視すれば手組みの道中で迷うことは無いのだが、問題は上手いこと聴牌してしまった場合である。

りゅうらさんの仕掛けが高目3900、安め2000の手だった場合、私が出す立直棒によってりゅうらさんの条件が緩和される場合がある。一番現実的なものは、中野さんからの2000点直撃と、脇からの3900出和了り、さらに700-1300ツモもOKとなる。ゆえに、最終形36sや25m両面はともかく嵌5pで曲げちゃって良いものかと考えていた。正直、どの待ちであっても、曲げる理由もあるし、曲げない理由もあるのでかなり難しかった。

で、多分嵌5pは曲げていなかったと思う。私の2着浮上とりゅうらさんのトップ浮上は等価では無いと考えていたからだ。ほぼ跳満にならない手で曲げて、競ってるりゅうらさんの条件を緩めるリスクとりゅうらさんから溢れる5pと黒5pツモで着アップできないリスクを天秤にかけた時、前者の方が大きいと考えた。

ただ、りゅうらさんの手の打点が不確定であるため、かなり怪しい判断だったとは思う。りゅうらさんの手があまりにどうしようもなくて、仕方なく2確で南をポンした可能性もあるし、逆に既に満貫確定の手である可能性もある。これらの場合では、ここまで考えていたことは全くの無駄になるので、普通に曲げて着アップ率を高めた方が良いということになる。

また、黒5pか赤5pから入ってきた時も難しい。流石にどちらもトップ浮上条件があるので、曲げて良いとは思うが、実は赤5pが入ってきた時の方がダマよりかもしれないとかいう気持ち悪い意見すらあった。赤5pがりゅうらさんの手にない時、本当に高目3900、安目2000の手になっている可能性が高くなるから、立直棒を出さない理由にはなるんじゃないかと言うことである。でも、ツモトップはデカすぎるから、メンピンドラ赤赤は人として曲げさせて欲しい。

最終的にりゅうらさんが三色崩れの2000点で手打ちにした。りゅうらさんにトップを取られるという最悪事態は免れたので、ギリギリ踏みとどまった言えるか。青雀旗予選から準決勝までは結構手応えある内容だと思っていただけに、決勝でこの出来の半荘にしてしまったことには後悔が残る。まだまだミスが多いことを自覚した決勝の放送卓だった。

以上が青雀旗決勝卓2戦目の振り返りとなる。まぁ、児玉先輩がここ一番で強かったということに尽きるだろう。ここまでのことを考えると本当にツイていたとしか言いようがない。児玉先輩はおそらく今大会が最後となるため、先輩と出られる学雀連大会はこれが最後だろう。来年度は後輩たちとともに、決勝卓まで勝ち上がれるよう善処したい。

最後は、最高位戦スタジオにいたエナドリを燃料とする先輩の写真を置いておこうと思う。

次回は清一色五等三麻について書こうと思う。それではまた…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?