ここから始める!MMT

「新しいMMT入門」の第六回!

「入門」と言いながらも前回はかなりマニアックな話になってしまったかもしれません。

今回は一転、MMTの最低限の知識を厳選してみましょう。

これが基礎になります。

科学とは何か?という問いにはいろいろな言い方がありますが、ここでは次のように考えています。

それは、いくつかの事実と原理を前提にして知識を論理的に積み上げることにより、多くの事実を体系的に説明する営みであると。

というわけでMMTという科学において、出発点となる事実と原理を挙げてみようと思います。

MMTの基礎知識

基礎知識1:統治者(王)と民衆と銀行の存在

統治者と民衆は当然のこととして、MMTを特徴づけるポイントはその両者を媒介する銀行の存在があります。

王が民衆全員と直接の取り引きをすることはできない以上、両者を媒介す る「銀行」機関は絶対に必要です。

基礎知識2:金融の階層

統治者は政府または王という一者であり、民衆は多数である以上、構造を図式化すると、王を頂点としたピラミッドのような形になるしかありません。民間銀行の数は二行以上であり、民衆の人数より少ないので、数が少ない順に、王→銀行→民衆であるはず。

ひとつ注意として、この階層を立体的に「ピラミッド」のように把握してほしいところです。

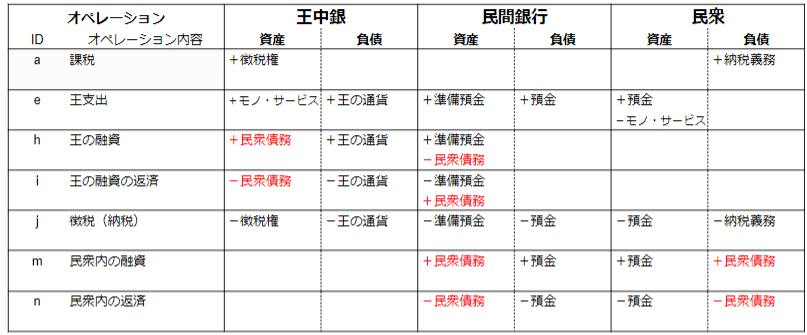

基礎知識3:七つの「本質的」オペレーション

さて、この基礎知識3がこの「新しいMMT入門」のポイントです。

オペレーションといっても政府が直接関係するものとは限りません。

下から行きましょう。

「民衆内の融資(m)」は、今の日本で言えば銀行貸出であり、「民衆内の返済(n)」はわたしたちにかなり身近な、銀行の融資のこと。

次に 「王の融資(h)」とその逆である 「王の融資の返済(i)」 です。

これはいわゆる「金融調節」のオペレーションなのですが、馴染みが薄いかもしれません。

「金融調節」は日本をはじめとした現代社会においては「銀行間金利」と呼ばれるものをコントロールする形式がメインになっています。

しかし「金融調節」、つまり王の融資のオペレーションにはもっと広い意味を与えることができ、要は、王は民衆が困ったときには資金を融通することができるという、考えてみれば結構当たり前の、そして必須のしくみのことです。

たとえば民衆XさんがA銀行に預けた預金が、民衆YさんのB銀行の口座に振り替えられたとき、その背後で王は、A銀行に預けてある準備預金をB銀行に振り替えるのです。そうでないとB銀行は困ってしまう。

この資金の融通システムこそが「金融調節」の大事なポイントで、そのときの「金利」はそれに付随するものに過ぎません。

「金融調節」のこのような把握の仕方は主流のそれ(金利のコントロールが金融調節の役割であるという把握)とはけっこう異なっていますよね。

しかし冷静に考えてみてください。

資金の融通があるからこそ、それに付随する金利が考えられるのであって、決して逆ではありません。

残るは「課税(a)」「王支出(e)」「徴税(納税)(j)」のオペレーションです。

このプロセスは結局のところ、王が民衆がらモノ・サービスを引き出すプロセスと把握することができます。

王の富が生まれるプロセスを考える

以上で分析の基本道具がそろいました。

これを元に考えることは「王の富」です。

「王支出(e)」のオペレーションで王の手中に入った「モノ・サービス」が「王の富」の多くを構成することになりますが、それはいったいどのようなもので、誰のためのものでしょうか?

「王」は絶対君主かもしれませんし「民主政権」かもしれない。

最善の王であれば、それは民衆に返され、その蓄積こそが社会全体の富になるでしょう。

しかし現実にはいくつかの大きな問題が横たわります。

今回はそれを挙げておくことにしましょう。

金利が歪めるピラミッド

まず近代の銀行は、王に貸しを作った人々によって設立され発展したものであったから、ピラミッド構造はこんな感じになっています。

ぼくに言わせれば、「戦争」も「職場のパワハラ」も「失業」も「分断」も、その大きな原因はこの構造。

とくに金本位制離脱後は、各国の赤字国債発行によって、現物とは無関係に数字が肥大していきます。

金利を複利で回していけば、その残高は必ず指数関数的な曲線を描きます。

「王の富」はGDPではありえない

もう一つ重要なのは、(実はあたりまえなのですが)GDPは「王の富」を決して表現しないということです。付加価値やGDPとは、言ってみれば金融資本が民衆から取り出す価値量です。このとき労賃は費用です。

ここにおいてマルクスの経済学批判の意味(付加価値ではない剰余価値の議論)がハッキリするのであり、もはや経済学は一刻も早く捨て去られるべきとぼくは信じます。

金利を是とする経済学はこの構造の巨大な発展を少しも変えないどころか、それを補強するものにしかならない。

日本社会の分析だけでは済まない

以上のような問題意識から、日本社会を生きる人々はMMTをこんな文脈で学んではどうだろうか?という意図で作ってみた図がこれだったのです(マガジンのヘッダ)。

さて、何の話から始めましょうか?

MMTとは程遠い「MMT的な図」

まず言いたいのは、次のようなものはMMTではまるでないということです。

ぼくとしては、この図をMMT的なものとして理解させようとする勢力に対しては軽蔑と嫌悪があるだけ。

なぜモノやサービスが「会社」経由で政府の手に渡り、政府小切手が従業人に「分配」される何かになるのか。

これはまさに、わたしたちを苦しめている当の物である「付加価値ビュー」の表現以外の何物でもない。

税がない。王の融資もない。

「王の融資」がなければ金利を科学的に位置付けることはできない。

さらに①→⑤の番号で表現することで、思考の回転方向を一定方向に誘導しているんですよね。

気持ち悪いからこのくらいで。

追記 こんなバージョンも

こうなるともう「ハーメルンの笛吹き」、みたいな。

こういう社会観?金融観?こそがまさにこの構造↓を維持強化することに気づく必要があるのですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?