金利とインフレーション

前回に予告したように今回は、社会的に金利制度を運用しようということは、みんなで完全インフレを実現することと等価なのだというテーゼを、世界で初めて論証をしてみようと思うのです\(^o^)/

経済学など主流のストーリーではインフレになったら中央銀行が金利を上げる(引き締める)とか、反対に、デフレになったら金利を下げるとか言われるわけですが、それってまるでおかしくね?という話になります。

現実世界は、プラスの金利があるからインフレになるのであり、インフレになるのはプラスの金利があるから、と言った方が正しいのではないかと思われます。

思考実験1:デノミのときに負債の金利はどうなるか?

準備のための思考実験として、デノミ、つまり人工的な瞬間インフレを実施することを考えましょう。その率は全商品の価格を二倍にするものだとします。

この時、モノやサービスの一斉に価格が変わるのはいいとして、そのときローンを抱えている人はどうなるの?という問題があります。

いわゆる貨幣の価値は半分に下落するのであるから、誰かからカネを一万円借りている人は、その額も一万円だったらありがたい。貸している人はそのままだったら困ります。

そしてこうした貸借関係はありとあらゆる交換の際に起こっています。

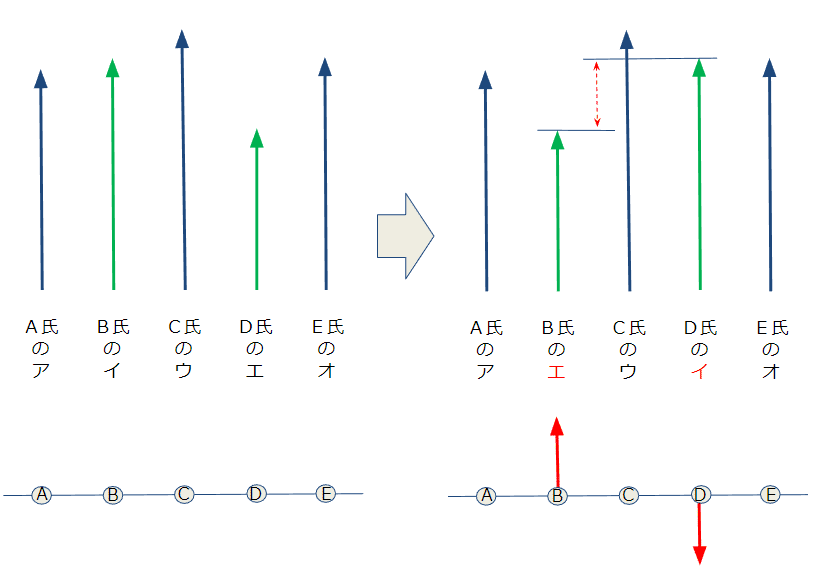

別ブログで書いた話なのですが、下の図でB氏とD氏が価値に差がある持ち物「イ」と「エ」を交換すると、価値の高い「イ」を手放して価値の低い「エ」を得たB氏は、D氏に対してその差分を貸している状態になっている。D氏はこれと反対に、借りを負っている状態になっている。

それを赤い矢印で表現したのが下の図になります。

そして、こういう貸借関係は社会のいたるところで発生しているものです。そうでない状態はむしろまずありえない。

価格のデノミの実施は決まっており、もはや変えられないということは所与の条件だとしたときに、社会の人々は負債の金額をどのように設定するだろうか?という問題なわけです。

その答えは、デノミ率と等しい金利をみんなの約束事とすればよい、です。具体的に一万円の貸借は二万円、百万円なら二百万円にみんながそうすれば全員丸く収まるわけですね。

この経緯は、貸借関係がゼロでない人が全員で裁定取引を行った結果だということができます。横文字で言うアービトラージです。

まとめると、価格のデノミが為されると、金銭貸借の金利は裁定によってデノミ率と等しくなるように定まるのです。

賢明な皆さんはお分かりですね。次は、人工的にインフレーションをやりましょう!としたときに金利はどうなるかという思考実験です(笑

思考実験2:人工的な完全インフレーションのときに金利はどうなるの?

前回説明したように、完全インフレーションとは「単発でない、連続的なデノミ」にほかなりません。

一年かけて全商品の価格を二倍にする。この想像上の社会の人々は、何らかのわけのわからない理由でそうせざるを得ない状況になったと考えてみるのです。

ただ、価格を分刻みで変えていくのは大変なので、そうですね、月単位でやろうということにして、毎月1/12づつメニューを書き換えていくことにしましょうか。

そうすると、例えば商品価格Pは次のように書き換えていくことになります。

一か月後: (1+1/12)P

二か月後: (1+2/12)P

三か月後: (1+3/12)P

四か月後: (1+4/12)P

五か月後: (1+5/12)P

六か月後: (1+6/12)P

七か月後: (1+7/12)P

八か月後: (1+8/12)P

九か月後: (1+9/12)P

十かか月後: (1+10/12)P

十一か月後: (1+11/12)P

十二か月後: (1+12/12)P

はい、ここまでは条件の話です。

一年かけてみんなで人工的に価格のインフレーションをやりましょうと決めるとは、みんなで価格をこのように変えましょうと約束する、ということに他ならない。

問題はこのとき「初めにみんなが持ち合っていた負債の金利はどうなるか?」ということでした。

答えは一つ、思考実験と同じように、インフレ率と等しくなるような利率にするということになるのです。この例なら年利100%ということに、みんなの裁定によって金利が決まるのですね。

さあ、面白いのはここからです。

次の思考実験に進みましょう。これと逆のことを考えるのです。

思考実験3:みんなの金利を決めたとき価格はどのように動くのが公平なのか?

どうでしょうか? 社会的に金利を決めることはこの現実世界でも良くある話ですから、思考実験2よりは考えやすいのではないかと思います(笑

貸し借りの金利が年利 r で運用される世界では、価格はどのように変わらなければいけないのでしょうか?

答えはあります。思考実験2と同じように、金利と等しくなるように価格を動かしていくことです。みんなの裁定によって価格を金利に連動して同じ率で動かさなければ公平なインフレにはなりません。

一か月後: (1+1/12 × r)P

二か月後: (1+2/12× r)P

三か月後: (1+3/12× r)P

四か月後: (1+4/12× r)P

五か月後: (1+5/12× r)P

六か月後: (1+6/12× r)P

七か月後: (1+7/12× r)P

八か月後: (1+8/12× r)P

九か月後: (1+9/12× r)P

十かか月後: (1+10/12× r)P

十一か月後: (1+11/12× r)P

十二か月後: (1+12/12× r)P

めんどう…ですよね。

しかしよくよく考えてみると、みんなが公平になるように金利システムを運用しようとするならば、全価格を同じ利率で変えていく以外にないんです。

メニューの改定をサボった売り手は損をしてしまうのです。改定が遅れるほどいけません。

そして、楽をしようと、みんなより早めに価格をまとめてあげるのもいけません。そうすると売れない。

さあみなさん。

戦後から現在まで、諸物価はずいぶん上がったものです。「高度成長期からバブルまでは高金利時代だった」というやつですね。

わたしが言いたいのは、高金利だから裁定によって価格が上がったんじゃいの?ということなんです。

つまり、インフレは社会的な金利制度からの裁定取引の結果だったとみていけない理由はありますか?

まとめると、こういうことなんです。

「過去のインフレは社会的金利制度をみんなで運用した結果である」

というと「それだけじゃないんじゃね?」という声が上がりそうです(笑。

そうですね。

ここで議論を混乱させないようにするために、前回「完全インフレーション」という概念をあらかじめ導入していたのです。

相対的な価格変化と、金利に由来する価格変化の話はキッチリ分けて考えようではありませんか。

そして、厳密に言うなら前者はインフレーションと呼ぶべきものではないのです。

そしてこのことが、MMTの発明者であるモズラーの主張、つまり、価格水準の変化の説明は an inflation story と a relative value story に分けないとだめだよねという主張に他ならないのです。

考えてみてください。

かつて、日本政府が公務員の給与を毎年引き上げていたのは果たしてどちらのストーリーで説明するべきなのでしょうか?

社会的な金利が存在していたから、政府はそれへの裁定として賃上げを実施したのでしょうか? そう解釈するならそれは an inflation story。

それとも、資本への分配を労働者側への分配にシフトさせようとするものだったのでしょうか? そう解釈するなら、a relative value story ということになるんです。

少なくとも、an inflation story の成分がゼロだったとは到底考えられません。

モズラーの大きな貢献、つまりMMTという理論の貢献は、このような科学的議論を可能にするところにあるとワタクシは思うのであります。

まとめ

まとめとして重要な指摘をしたいと思います。

一つは直前書いた通りで、価格水準を a relative value story と an inflation story に峻別すことの意義でした。

もう一つは、インフレーションというものは、マネーサプライのようないわゆる貨幣量とは一つも関係がないという事実の指摘になっている、ということなんです。

さらに。

本質的にインフレーションというものは、政府支出の額とか中央銀行の誘導金利だのよりも、統合政府の有無によらず、社会的に運用されている金利制度が決めているのだということを(おそらく)世界で初めて指摘することができたかな、と。

皆様のご感想をお待ちしております\(^o^)/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?