完全インフレーション

定義からちゃんと考えるインフレーション

インレーションという現象について、原油が上がったからインフレになった、とかCPI(消費者物価指数)だのの指数が上がったからそうなった、とか人は言う。

しかし、そうなのか?

インフレーションとは定義により価格の全般的な上昇、のはずなのだ。言葉に即して考えていこうではありませんか。

価格の変動とは

これは日経平均先物というある商品の価格の一分ごとの変動を記録したチャートです。

商品の中でもこうした先物商品は、価格変動が激しい部類なわけですが、そうですね、例えばこの図で四時四分あたりや四時五十二分あたりは価格変動がなかったと記録されています。

あらゆる商品の価格は、その変化の激しさはともかくとして、このように一つ一つの取引によって変化するチャートとして記録に残るわけですね。

こういうのが価格の変動。

では「全般的な価格の変動」って何?

いや「全般的な価格」っていったい何のこと?となるわけだ。

「全般的な価格」とその変動

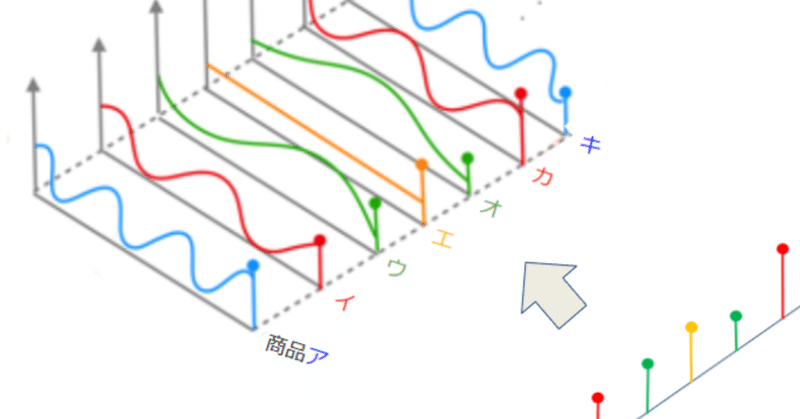

こういう図が想像されるのではないでしょうか。

こうですよね!

奥の方へと続く点線が大事です。とても全商品を書くわけにはいきませんので、ア~キの七種類の商品の変動だけを並べてみたというわけですが、これこそが「全般的な価格の変動」を表す図なのです。

次に、こんなことを考えてみます。

全般的な価格の変動のタイムスタンプ(スクリーンショット)

上の図を横方向から、時間軸に平行に把握してみると?

こう見ることによって、価格変動の最新のタイムスタンプ、スクリーンショットを見ることができるようになるわけです。

これを真横から見ると、こうです。

価格の表

上に書いたように、これら個別の価格は取引のたびに常に変動しています。 そのようは変動はインフレーションではないわけです。

では、インフレーションはどう表現できるでしょうか?

完全インフレーションの図

インフレーションは、定義により下の図のようなイメージのはずですね。

常に同じ形をしています。それぞれの商品の価格は上昇しているけれども、相対的な関係は変わっていない。

幾何で言う相似のような概念なんですね。

こうした、あらゆる商品と商品の相対的な関係は一切変えないまま絶対値が増えていく現象のことを「完全インフレーション」と呼ぶことにしましょう。

このような「完全インレーション」であれば、それはモノサシの単位が変わるようなことなので、誰一人困ることはない現象なわけです。全員が一斉にモノサシを変更していけばよいのですから。

「正しいインフレーション」は言い方を変えると「連続的なデノミ」だと言えるのです。

デノミってご存じでしょうか?

極端なインフレーションによって通貨の桁数が増えて不便になったようなときに、政府が通貨単位のモノサシの変更を宣言するというやつ。たとえばWikipedeia でもご覧になってください。

インフレーションと金利の関係?

ここから、次回エントリの予告をします。

そこでは完全インレーションとは社会的金利と同じことであり、社会的に金利制度を運用しようということは、みんなで完全インフレを実現することと等価なのだという、おそらく世界初の論証をします\(^o^)/

主流の通念では、インフレが行きすぎたら金利を引き上げ、デフレになったら金利を引き下げるってなってますよね。

それはまったくおかしいのです。

話の難易度は今回よりはちょっとだけ高くなるので、よかったらワタクシの最近のブログ記事も目を通していただけると理解の助けになるはず。

それではまた!

【追記】続編できました→ 金利とインフレーション

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?