「ワープロはいずれなくなるか?」という記事について、当時の社員から話を聞いてみた

初めまして。あけましておめでとうございます!

西 紘毅(にし ひろき)と申します。

今回は、気になった記事があったので、その考察をアウトプットしたく筆を執りました。気になった記事というのは「ワープロはいずれなくなるか?」という質問に30年前のメーカー各社はどう答えた?です!サクッと読めるので、軽く読んでみてください!

目次

①今回のアウトプットをするに至ったきっかけ

②そもそもワープロって何?

③各メーカーの担当者がワープロが無くならないと答えた想定できる理由

④各メーカーの担当者は本当にワープロが無くならないと考えていたのか?

①今回のアウトプットをするに至ったきっかけ

今回、考察しアウトプットしようとしたきっかけは

・そもそもワープロってどんなものだっけ?

・そこまで各メーカー担当者に先見の明がなかったのか?

・どのような要因があって担当者の読みを裏切ったのか?

などの疑問が生まれたからです。

そして、たまたま帰省しており、たまたま隣にいた父親にこの質問を投げかけたところ、的確な回答が返ってきたためです。

というのも、父はちょうどこのワープロ全盛期の時代からシャープに勤めていた人だったのです。生の声も含めて、以下に考察をしていきます!

②そもそもワープロって何?

すみません。正直言って、ワープロというものを見たことも触ったこともありません。デジタルネイティブ世代には縁もゆかりもないような代物なのです。(それくらいすぐにワープロが廃れたということですねw)

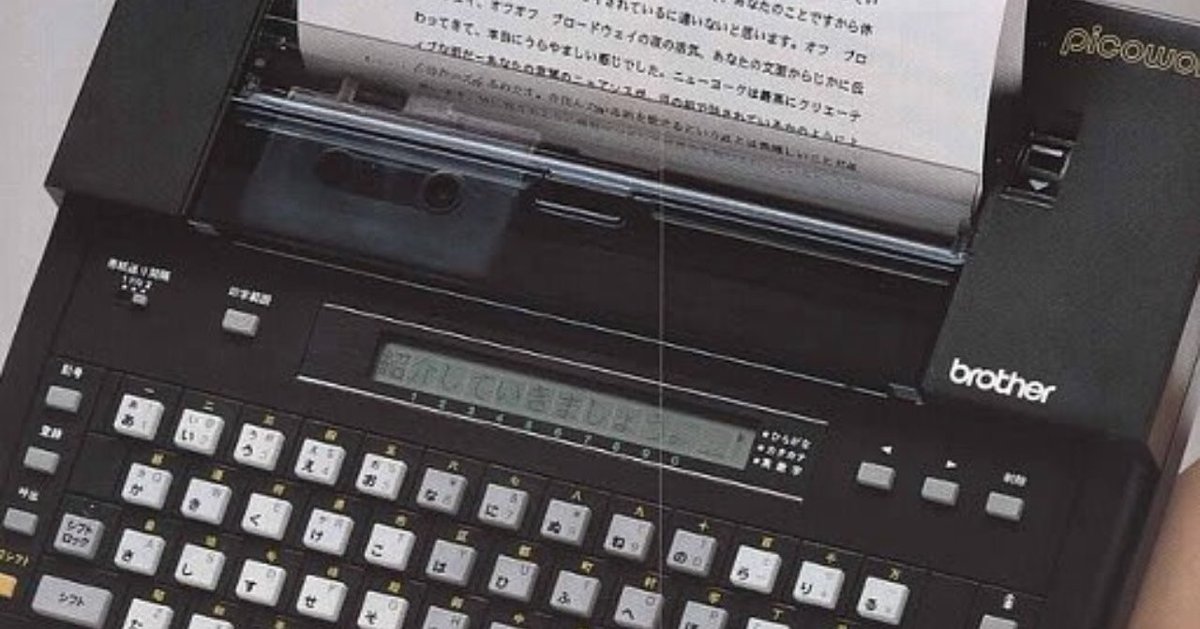

ワープロとは、プリンター機能付きでofficeのワード機能しかないPCのようなものです!つまり、タイピングしたものをプリントアウトするしか出来ない機械です。さらに、これが数10万円したらしいです。技術の進歩は素晴らしいですね~!

③各メーカーの担当者がワープロが無くならないと答えた想定できる理由

担当者がワープロは無くならないと答えた想定できる理由としては、日本と海外の文書作成の違いが大きく、アメリカで主流であったタイプライターを導入できなかったことだと考えます。そのため、日本独自の形で進んでいくと考えていたのでしょう。タイプライターを導入できなかった理由は大きく分けて下記3点があります。

【理由一覧】

1.アルファベット、ひらがな、カタカナ、漢字への変換技術が高度すぎる点

2.日本と海外の表現文化の違い

3.プリンターに求められる技術が海外より高い点

1.アルファベット、ひらがな、カタカナ、漢字への変換技術が高度すぎる点

英語であれば26個の記号ですべての文章を表現できます。しかし、日本語の場合だと、26個のアルファベットに加え、50個のひらがな、50個のカタカナ、約2000個の常用漢字が少なくとも必要になります。また、それらが読み方によって複雑に絡み合っています。そのため、日本ではずっと手書きでした。1978年に東芝がワープロを発売し、日本の文章作成に革命が起こりました!手書きから、タイピングになることで生産性も上がり、一気に普及しました。そのため、ワープロに強い自信を抱いたと考えられます。

2.日本と海外の表現文化の違い

日本と海外に表現文化の違いがあるという点もタイプライターを導入できなかった大きな要因です。

**

・行末の終わり方**

まずは、日本の文章とアメリカの文章を比較したものをご覧ください。

英語の文章では、単語の途中で行が変わることは決してありませんが、日本語ではそれが発生してしまします。上図でも「ひらがな」という単語が2行にわたっています。

・表の表現方法

これがよくアメリカで使われる表です。日本人からすると少し気持ち悪いところがありませんか?そうです、下の表に縦横の罫線で格子状に区切ったセルが無いのです。日本ではきっちり枠線をつける文化があるので、この点でもタイプライターの様式は合わなかったようです。

3.プリンターに求められる技術が海外より高い点

日本語には、先にも述べたように漢字があります。

多種多様な漢字を印刷するには高度な技術が必要であったのです。

そのため、アメリカにあったものをそのまま導入することはできませんでした。

上記理由で各担当者はワープロが末永く日本の文章作成を担うと考えていたのでしょう。さて、これらを踏まえて最終章です。彼らは心の底から、ワープロが絶対だと考えていたのでしょうか?

④各メーカーの担当者は本当にワープロが無くならないと考えていたのか?

結論から言うと、いつまでも無くならないと考えている担当者はいなかったと思います。なぜかというと、まず父親が、当時のシャープのワープロ部署の人たちはみな、文書作成がパソコンにとってかわられることを分かっていたと言います。平成元年の時点でアメリカではPCが主流になっていることを部署の人は知っており、日本でもPCが主流になるという考えは容易にできたはずです。

では、なぜ担当者は「ワープロは無くならない!」と回答したのでしょうか?考えられるのは、

・売る立場であるため

・社長が「ワープロは無くならない!」と言ったから

この2点のどちらかだと考えられます。

売る立場であり、より売り出していかなければならないので、安易に「ワープロは廃れます!」とは言えないですよね。w

また、最も厄介なのが後者の社長のケースです。これはふろむださんの本『人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている』にもありました。社長の発言はなにか絶対的なものに聞こえてしまいますよね。30年前はまだタッチできる情報も少なく、近くの偉い人の発言を今よりも絶対視していた可能性があります。

現代はインターネットも発達し、多くの情報にタッチできるようになりました。そのなかで何を信じるかを自分で決めないと、平成元年の各メーカーの担当者のようになってしまうので、気を付けようという思いが強まりました!

読んでいただいてありがとうございました!

ぜひ、私のTwitter(@control_baers)ものぞいてみてください!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?