自信を持ってお勧めできる10冊はこれ!――2022年“直居的”ブックレビュー

大変遅くなりましてすみません。2022年“直居的”ブックレビューです。「あけましておめでとうございます!」という時期をだいぶ過ぎてしまったわけですが、一応これは書いておかないと落ち着かないので……。2022年中(対象は2021年11月以降の出版ということにしています)に出版された本の中で、僕が「自信を持ってお勧めできる本、10冊」を選りすぐりました。今回は10冊に絞るという観点を重視(おまけが2冊あるけど)。どちらにしようか迷ったときは「自信を持ってお勧めできる」という観点で優先順位を付けさせていただきました。忙しがっていた割には、読書的には比較的充実の1年でした。昨年夏にコロナに感染、1週間ホテル療養をしていた間に、“積ん読”を結構解消できたのも良かった気がします。今年も素敵な本との出会いを楽しみに、時々はこのnoteで紹介していこうと思います。みなさんも、何か「これ!」というのがあったらぜひ教えてください!

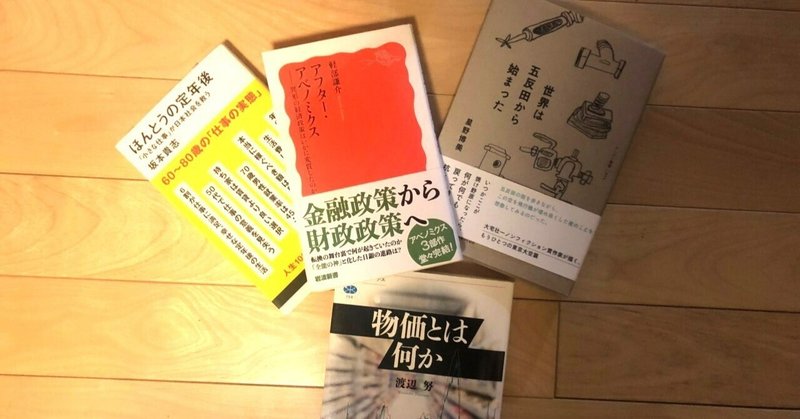

<経済書>

「物価とはなにか」

(渡辺努著、講談社選書メチエ、22.1)

2022年ほど物価に注目が集まった時代は最近では珍しい。金融政策、そして市場と経済大きく揺り動かした。日銀勤務を経て物価データをビジネス化もしている著者は、コロナ禍当初からインフレを懸念していたという。数式なく理解できる物価の解説。世界超一級の物価マフィア(マニア、オタク?失礼!)たちの真剣な議論の様子などもユーモアを交えて描く。

「アフター・アベノミクス 異形の経済政策はいかに変質したのか」

(軽部謙介著、岩波新書、22.12)

20年春まで時事通信記者だった著者による圧巻の取材。政治家中心の会合の、公表されていないであろう数々の場面の描写には迫力がある。故安倍首相の多くの場面における“饒舌さ”も印象的だが、安倍氏がいてこそ、財政暴走の歯止めになっていたという指摘もある。アベノミクス期後半に、金融政策依存から財政政策依存へと変質していく様子を描く。

「成長の臨海 飽和資本主義はどこへ向かうのか」

(河野龍太郎著、慶應義塾大学出版会、22.7)

著者は、同時進行する経済と経済政策について高いレベルで分析し、批判し、そして提言するエコノミスト。視野は全世界に及ぶが、特に日本について、あるいはアベノミクス的経済政策についてはロジカルに批判の対象とする。コーポレートガバナンス改革の負の側面を指摘している点も考えさせられる。深く、幅が広く読み応えがある。参考文献の数がすさまじい。

<投資>

「本多静六 若者よ、人生に投資せよ」

(北康利著、実業之日本社、22.10)

取材先の多くの投資家、市場関係者が本多静六を話題にし、尊敬していることは知っていたが、僕自身はこの本で初めて本格的に知った。恥ずかしくもあり、嬉しくもあり……。日本初の林学博士にして幾多の公園設計に携わった公園の父。かつ長期投資、寄付を実践した生き様が素晴らしい。同郷(埼玉)の先輩、資本主義の父、渋沢栄一との関わりもまた興味深い。

「ビジネスエリートになるための投資家の思考法」

(奥野一成著、ダイヤモンド社、22.9)

投資信託“おおぶね”シリーズや、機関投資家向けに超本格的な長期投資を実践する著者。「投資家の思想」こそ日本を切り開くと確信し、投資の考え方、発想法を説く。多くの日本人は「労働者の思想」しか持っておらず、その延長には未来がないと手厳しい。まっとうに生き、まっとうに投資をするとはどういうことか――。ノウハウではなく“生き様”を問うている。

<その他もろもろ>

「ぼくらの戦争なんだぜ」

(高橋源一郎著、朝日新書、22.8)

ロシア・ウクライナ危機や北朝鮮による度重なる挑発的実験……。戦争がひたひたと迫る。いや、もはやそれは他人ごとではなく、僕らの戦争なのかもしれない。多くの作家、詩人は戦争とどうかかわり、何を書いてきたのか――。教科書に出てくる言葉は何を伝えようとし、何を隠そうとしてきたのか――。著者のガイドを頼りに戦争を“我が事”として考えよう。

「世界は五反田から始まった」

(星野博美著、ゲンロン、22.7)

五反田で町工場を昭和2(1927)年創業し、経営してきた著者の祖父が書き残した手記。家族が生きたこの土地の記録。記憶と記録をたどり、次第に五反田の町工場もまた、部品を通じて戦争に加わっていたことを思い知らされていく。軽いエッセイかと読み進めていくうちに、次第に大空襲へとつながり、さらには現代と重なり合う。こういう歴史の描き方があったのか!

「ほんとうの定年後 『小さな仕事』が日本社会を救う」

(坂本貴志著、講談社現代新書、22.8)

自分自身、定年後がリアルに気になる年齢だ。この本がかなり売れたところを見ると同じような気持ちの同世代、先々が気にあるもう少し若い世代が多いのだと思う。60−80歳の「仕事の実態」を、データとインタビューの両面から掘り起こし、後半はそれらをベースとして社会のありよう、マクロ政策論にまで展開していくところが鮮やかだ。

「映画を早送りで観る人たち ファスト映画、ネタバレ――コンテンツ消費の現在形」

(稲田豊史著、光文社新書、22.4)

“コスパ”“タイパ”を重視する、主にZ世代を中心に、映画を当たり前のように倍速、早送りで見る人が増えている。安価で大量に見られるようになった結果、もはや映画は“鑑賞する”ものではなく、人間関係を円滑にするために“消費する”コンテンツに。なぜ若者がそうまでしなければいけないか、は深刻。僕も一応映像の作り手側にいるわけで、これまた深刻――。

「パンとサーカス」

(島田雅彦著、講談社、22.3)

対米従属と広がる格差への不満が渦巻き、日本で政治家や高級官僚を対象とする連続テロへと発展していく。日本政府を操るCIA、旧態依然とした政府と、これに抵抗する若者の“世直し”の行く末はーー。ブロック紙への連載は20年から21年。出版は22年3月。そして安倍首相銃撃事件が起きたのは7月。小説、創作の力と怖さを感じさせた。

おまけ①<2022年の出版ではないが、どうしても触れておきたい2冊>

「ヒューマンカインド 希望の歴史 上・下」

(ルトガー・ブレグマン著、文藝春秋、21.7)

2022年初に読み、衝撃を受けて当時あちこちでこの話をして回った。著者はオランダ人の歴史家、ジャーナリスト。人間の酷い本性の話。例えば、意図的に電気ショックを高め囚人を苦しませた実験、殺人事件のときに見て見ぬ振りをした都会住人ーー、これらはみな作り話だった。実は人類は性善説を頼りに生存確率を高めてきたという。人類学版「ファクトフルネス」。

「パトリックと本を読む 絶望から立ち上がるための読書会」

(ミシェル・クオ、白水社20.4)

“本の力”に圧倒された。台湾系アメリカ人のクオが、エリート弁護士になる道を中断し、アーカンソー州ヘレナで、昔の教え子、黒人のパトリックと読書を通じて向き合う。クオがヘレナを去っている間に、かつて際立った知性を見せていたパトリックは殺人を犯して捕まっていたーー。絶望的な格差社会、差別のなかでも、人とのつながり、知性こそが人を救う。

おまけ②自分的な印象まとめ

頑張ってマクロ経済の話題書にも取り組めた点は自分なりに良かったと思っています。それでも改めて思うのですが、マクロっぽい経済書ってどうも普通の人の感覚にはなじみにくい。その点「物価とはなにか」(渡辺)は、最先端の動向を一般の人にもわかるように書いてくれた労作だと思います。「ほんとうの定年後」(坂本)も分野は違いますが、個々人の視点、関心と、社会全体のありようをうまく組み合わせている点が秀逸だと感じました。歴史の本なんですが「世界は五反田からはじまった」(星野)にも同じようなことがいえます。あくまで個人の視点から歴史をたどっていくのですが、そこから戦争と世界の全体像がみえてくる――。

昔々、どこのマスコミの研修で聞いた話だかもはや忘れてしまったのですが、「鳥観図」「虫観図」の両方を記者として大切にしましょう――みたいな教えを受けた覚えがあります。「鳥観図」で俯瞰して全体をとらえるとともに、「虫観図」で地べたを這いずりまわるような視点も大事にする――といったことだったかと思います。鳥の目と虫の目、マクロとミクロの視点が合わさったところに知的興奮と付加価値があるのだと思います。ファイナンシャルプランなどというのはまさにそういうことが大事な分野で、世界と日本経済がどっちに向かっていて、金利がどのように動いていて(金利が本当に大切な時期になってきました、ある意味で久しぶりに)、そういうことを大まかにせよ把握、理解したうえで、個人の人生を設計する、暮らし方を考える、資産運用や取り崩しを決めていくー-。そういう視点をこれからも意識していきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?