【第563回】《前編》勝負の一年!2024年山田太郎の新たなる誓い政治生命をかけた政策とは?〜表現の自由・こども政策・日本産業再生政策〜(2024/1/10) #山田太郎のさんちゃんねる【文字起こし】

文字起こし元の配信動画

発言者:

(山田さん) 山田太郎 参議院議員

(小山さん) 小山紘一 山田さんの秘書その1

(小寺さん) 小寺直子 山田さんの秘書その2

今回の内容

(山田さん)

2024年は私にとっても大切な年になります。

議員としての任期が来年の夏までですので、思い切り政策がやれるのは、実質今年1年が勝負だと思っておりますので、きちんと公約を仕上げるということで、ラストスパート、2024年は大変重要な年になると思っています。

表現の自由

1.外圧(国際条約・国連)との闘い

(小山さん)

まず外圧ということで、国際条約、国連の他にもポリコレ的な流れなど、いろんなところから日本に対してああだこうだという話がありますけれども、やはり新サイバー犯罪条約が国際条約の中でも大きい、この1年間で本当に結果が出てしまう問題ではあるんですが、山田さん的にはこの辺はどうされていくおつもりでしょうか?

(山田さん)

2014年の時に、TPPでの著作権の非申告罪化というのはすごく国際条約の中では重大な問題で、本当にあの時もしかしたら二次創作が出来なくなるかもしれないという状況まで追い込まれていたんです。

その時すごく厳しかったのは秘密交渉が行われていまして、その過程に関してなかなか情報が伝わってこないといったところもありましたが、今回はそういった意味では議論の内容はオープンですので、外務省と二人三脚でやり取りをして、条約としては何とか抑えられました。

しかし国内で批准をする段階で、結局マンガ、アニメ、ゲーム等を規制する条項も入っているのだから、日本もそれに応じて規制したらどうかという話になってしまうと大変なので、そこが勝負になる思っています。

(小山さん)

文化なのか人権なのかという話を意図的に混ぜてきている感じがするのがこの新サイバー防犯罪条約のアドホック委員会の各国の流れかなと、児童が被害に遭うことは許せない、それは全くその通りですが、そのためにコンテンツを規制しろという飛躍しているロジックであって、ほとんど科学的なエビデンスがないような部分に関しても、平気で規制する国が多いところに対して、日本だけがいやそれは文化なんだ、表現の自由なんだということで守りきれるのか。

国際条約の中で留保規定に近いものが入ったとしても、国内法でそれは留保に過ぎないんだから、原則として規制だと言われたときに、国内のそういう動きを、どれだけ正しい方向に持っていけるのかというのが勝負になりそうなんですが、それ以外にも女子差別撤廃条約に基づく報告が出されてまして、今年中に勧告やら最終報告やらが出ると思うんですけれども、その辺に対しての対応はどのような感じになりそうでしょうか?

(山田さん)

そのときになってみないと分からないところもあるけど、ポイントは海外から国内に移ってきていると思います。

さっきも言いましたけれども、今回は選べる規定という形になると思いますが、条約にはあるんだから子どものために表現を規制した方がいいと言う人たちもいる可能性は高いと思います。

特に男女共同参画だとか女子差別撤廃だとか、そういう流れからかなり厳しくなることが予想されますので、結構この辺は課題だと思っています。

2.誹謗中傷対策と匿名表現の自由

(小山さん)

誹謗中傷対策のために匿名表現の自由をある程度制約するのもやむを得ないんじゃないかという議論が今されていまして、総務省は通信の秘密や表現の自由を守る立場にあるので、パブコメの中には出てきてはいませんが、下手をするとどこかでやはり、誹謗中傷対策のために匿名表現の自由や通信の秘密をある程度制約することはやむを得ないという声も上がりかねないんですが、この辺はいかがですか?

(山田さん)

発信者情報開示制度が最近使われるようになったことは誹謗中傷対策としては重要だと思いますし、我々も誹謗中傷が起こらないように、名誉毀損に関してもしっかり反論できるようにということで整えてきましたが、一方でだったらもう匿名表現をやめたらどうかという声が国内で高まっていまして、ここは結構勝負になるのかなと思っています。

3.条例(有害図書指定制度)への対応

(小山さん)

有害図書指定制度などに関してはかなり恣意的な運用と、少し言い方は悪いですが、こっそりやっていると言いますか、こっそりやっている割に影響が大きいというところもありまして、国政の中にいるとなかなか手を出しにくい分野ではありますが、各自治体の条例による表現の自由の規制につながる動き、これに対してはどうしていくのがいいでしょうか?

(山田さん)

今までは東京都の条例が最大のポイントとして議論されてきましたが、昨今はネット時代ということもあって、各都道府県が決めた条例によって全国が一律に規制されるということになっています。

国の法律だけじゃなくて、各都道府県でも条例を作ってそこに罰則をつけることもできちゃう、結構法律と同じだけの厳しい規制をすることができるということで、各自治体でそういうきつい有害図書指定というのが行われていますが、やっぱりこのネット時代ということで非常に影響が大きい。

2022年2月に鳥取県で「アリエナイ理科シリーズ」が規制を受けて、これがAmazonで取り扱えないということになった。

ある都道府県だけの制限であるにもかかわらず、全国で扱えないということになってしまった。

一応対応策として私も国会の中で、ネット時代に各自治体が判断したことが、法律と同じように全国に影響するのはおかしいだろうと、それはそうだよねということをデジタル担当大臣なんかとも意識合わせをしているんですけれども、これはうまく策をねらないと、各自治体の条例が全国に飛び火するということで、ネット時代の新たな表現規制問題として戦わなければいけないと思います。

4.民間自主規制の問題(クレジットカード・プラットフォーマー等)

(小山さん)

次は公的なものではない難しさとして、民間が自主的に経済活動などで、クレジットカード会社やプラットフォーマーなどが、この表現は良いとかこの表現は悪いという規制をしておりまして、それが下手をすると法令以上に影響力が大きいという問題、この辺をどうしていくか非常に課題なんですが、こに関する今年1年の動きというのは何かありますか?

(山田さん)

表現規制の中でも、この自主規制問題が一番厳しい。

政治の方では手を出しにくいこの民間同士、契約でもって決められていたりする。利用規約だとか、そういうので決められると、政治の方ではなかなか、表現の自由の以前に契約だからということになってしまう。

ただその契約の中身を見ていくと本当にそうなのか、特にクレカの利用規約の中にこういうものは取り扱わないとか、最近ちょっと実際に出てきてはいますが、具体的に何か書いてあるわけでは元々なかったのが、公序良俗みたいな文言から結局取り扱えないようになってきた。

まさかクレジットカードが使えなくなるなんてありえないだろうと言われていましたが、DMM(FANZA)でマスターカードが使えなくなる等、ようやくこの問題が表面化してきましたので、これも国会で初めて、経産省に対してそういう課題があるということを、政府として認めさせました。

決裁を押さえられてしまうと取引ができない、それはダイレクトに表現規制につながりますし、いわゆる商売の自由というのも犯されているんじゃないのかと。

もう一つプラットフォーマー問題というのもあって、プラットフォーマーは准公共の企業としてある程度の取り締まりを受けるべきではないかという議論もありますが、難しいのは放送というのは限られた電波資源を使っているということで免許事業制ということで国が介入する要件があるんですが、インターネットは自由領域なので、これまで法律とか国の規制がなかなか入らなかった。

規制というのは、表現を規制する場合もあれば、表現を守ることにも繋がってくるんですが、この辺のプラットフォーマーの在り方というものがいろいろ議論されて、確か2022年の7月に、国内で登記していないプラットフォーマーに対して、これは日本の会社法818条を違反しているというところもあって、行政指導が行われました。

その成果もあって多くの会社が国内で登記をするようになったところまでは持って行ったんですが、なかなか民間の自主規制を我々も立場として非常に難しいと思っています。

(小山さん)

プラットフォーマーの問題に関して、電気通信事業法などでインターネットサービスプロバイダーという領域と、コンテンツプロバイダーという領域に分かれていまして、インターネットサービスプロバイダーは表現の自由、通信の秘密に密接に関係するということで、立法当時から表現の自由、通信の秘密には配慮されているんですが、コンテンツプロバイダーでは自主的な活動という形になっている。

その真ん中ぐらいの領域でプラットフォーマーが出てきて、影響が大きいところをどうするかという議論のようにも思えるんですが、クレカ金融系というのは、そもそも私たちは表現の自由と関係ありませんみたいな顔をずっとしてきたところで、実際には相当影響が大きいということを経産省と国会の質疑でやり取りをしたので、この辺りから国も動きを変えていただきたいです。

(山田さん)

カリフォルニアの裁判の影響も大きくて、アメリカで児童ポルノの取引がクレジットカードで行われて、それはカード会社も支援していることになりかねないと、こういうような議論もあります。

国際ブランドは基本的に日本より表現規制が厳しくて、決済は結構重たい問題でして、スイフトじゃないんですが、ファトフの規制とか、要はマネーロンダリングさせないとかで、スイフトみたいなのがありまして、国家間でのお金の管理をしたいという思惑もすごく強いので、決済の自由というのは意外と厳しいんです。

一方で、アフリカなんかはアプリで決済をしたり、比較的外国の一部では決済が自由に行われている、欧米を中心としている金融システムに乗らないものも出てきているし、中国のデジタル人民元とかもですね。

対抗手段としてデジタルユーロを作るみたいな話や、アメリカもデジタルドルをやるとか言い始めたりしていて、デジタルでの通貨決済が今後どうなっていくのかというのは新たな課題になってきているし、国家が警察権と同じように通貨管理権、通貨発行権も含めて管理しているので、これはそういったタブーな領域にも触れるところがあります。

表現の自由を保障するためには、決済や取引、通貨に関しても自由でなければならぬという一方で、きちんと管理されるべきというところもあり、非常に悩ましい問題です。

5.AI政策と知財保護、海賊版対策

(山田さん)

いわゆる著作権30条の4の問題、依拠性とか類似性、特に依拠性の問題に関しては文化庁著作権課とも相当やり取りをしました。

ちゃんとクリエイターの声も聞いて意見を取り入れて、まず政府が年末までにまとめた案としては、どちらかといえばクリエイターに寄り添った形で、AIで真似された場合に権利をどう保護していくのか、これから国内のいろんなガイドライン等を含めて規律を整備していくフェーズに入ります。

クリエイターや著作権者に寄り添えていないと、AIは最近また各国でも言われていますけど、非常にリスクが高いところもありますし、私もデジタル政策の一員でもありますから、AIを推進する一方で、ただ推進ということだけではなく、AIによる問題が起きた時にいろんなものが守れるように、ブレーキとまではいかなくても、慎重派のつもりです。

海賊版対策に関しても、CODA中心にきちんと対策出来るように、本予算の中で予算増額要求をしております。

海賊版放置しておくと結局元のオリジナルが死んでいっちゃう、そうすると表現の自由も何もないということになりますから、しっかり海賊版対策もしていきます。

海賊版対策は中南米とかが今は主戦場になってきていまして、どうやら海外から発信されたものが海外で見られている。

以前は日本から海外とか、海外から日本人が見てるというケースが多かったんですが、日本を経由しない形での海賊版対策を世界ネットワークの中でどうしていくのかが重要になっています。

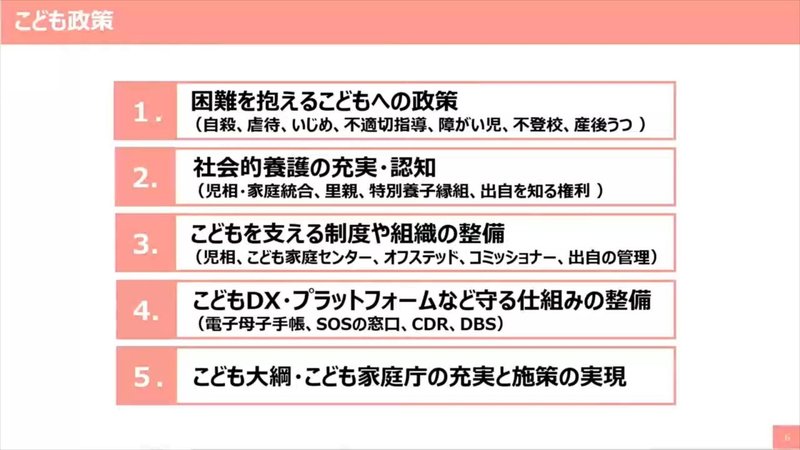

こども政策

(小寺さん)

困難を抱えるこどもへの政策というのは、山田さんが当選当初から一貫して粘り強く取り組んでいることの1つだと思いますが、数あるこども政策の中で困難を抱えるこどもについて取り組む原点と、今後の方向性について説明してください。

(山田さん)

政府は結構子育て政策みたいな感じですが、私はそれはそれで大事だし、少子化対策も重要だと思いますが、こども政策を始めた原点はこれだったはず、だから常にこの表に戻らなきゃならない。

(山田さん)

児童の自殺者が500名を超えて、虐待で死亡した児童が61名、児童相談所の対応件数が増えたことは悪いことばかりではありませんが、いじめ重大事態も700件超え、不登校がこの時は25万人弱でしたが、最近の調査では30万人に増えました。

こどもの精神的幸福度、OECD38か国中37位、それからこれも信じられないんだけども、妊産婦さんの死因1位が自殺で、その多くが無理心中。ひとり親母子家庭の相対的貧困率が50%、母子家庭の半分が貧困であるということ。

この話をしてこども庁(こども家庭庁)を立ち上げたし、岸田総理もこれを見て大きくうなずいて、菅政権の時から議論してきたものを引き継いでこども家庭庁を作ったはずなんですが、原点を忘れているのではないかとすごく気になります。

確かに少子化対策や子育て政策は大事です。それにお金を出していくことは必ずしも悪いことではありませんが、本来であれば今苦しんでいる、非常につらい思いをしている、それからいじめや行き過ぎた指導の問題等、こういったことが全然解決できていない。

児童養護に関しても非常に課題があります。日本は里親とか特別養子縁組が非常に少ない。みんな例えば虐待が起こったときはすぐ、いわゆるクズな親を罰しろ捕まえろと言うんだけど、一番最初にやらなきゃいけないのは罰することよりも、こどもたちをどう保護するかということ。

とはいえ家庭統合が日本の基本的な政策でもありますので、その子たちを元の親元に戻せるかどうか、戻すためには親の再教育もしなきゃいけない、こういった問題への対応が非常に遅れています。

特別養子縁組でも、ベビーライフ事件が起こりました。私もずっと追ってきて、国会では改めて浜田議員が追及していますが、ベビーライフという団体が管理していたこどもたちの名簿が、その団体が解散してどこかに行ってしまった。

その子たちの出自をめぐる情報が、これは厚労省、国が管理すべきなのか、都道府県、東京都が管理すべきなのか、両方の言い分を聞きながらやってきましたが、両方ともうちじゃない、うちじゃないと。

各国は国が管理するという形でやっていますし、ハーグ国際条約に日本も入るべきだと思います。大事なのは、こういうけしからん団体がいて、管理も出来ないまま守られなきゃいけないこどもたちが放置され、出自もわからなくなってしまっている。

NPOとの関係とかそういった団体との関係は、本来日本はどうあるべきなのか、どの議員もやっていなかったことをやってきたつもりですので、今後もしっかり続けていきたいと思っています。

(小寺さん)

課題のある子ども政策にこれだけ熱心に取り組む国会議員というのは本当に少ないと肌で感じておりまして、いわゆる票にならないと言われるところだと思うんですけれども、山田さんは政府が少子化対策に寄り過ぎているという話をされていましたが、もともと少子化対策の色が強い中で始まった未来戦略という政府の方針に対して、課題のある子ども政策にもかなりボリュームを割いて乗るようになってきたのは山田さんがいたからだと思います。

(山田さん)

相当いったもん、むちゃくちゃいったもん。

(小寺さん)

そういう人がいなかったらどうなったのかなと考えると、本当に山田さんが国会にいる意味は非常に大きいということを実感しています。

不適切指導というのもさきほど少し触れていましたが、そもそも不適切指導という言葉を知らない人も多いと思いますし、どういった問題でどういうところがポイントなのかをもう少し説明していただけますか?

(山田さん)

簡単に言うと教師による学生への虐待だと思いますが、行き過ぎた指導による死亡事件、指導死という問題もありまして、確かに考えてみれば、これだけ親による虐待があるわけで、確率的に教師によるこどもへの虐待とか、いじめのようなもの発生しうる。

この問題が根深いのは親の虐待の場合は一応児童相談所があります。

しかし教師による虐待の場合は担当が教育委員会とか学校長になる、そうするとお互い庇いあってしまう、教育委員会や学校現場としては不祥事でもあるから、やりたくないと、実際にいじめがのあったときに先生や学校が無視したり隠蔽したりしてしまう。

福祉と教育の狭間で特に教師が起こしてしまった、あるいは学校ぐるみの場合にこどもたち、あるいはその親はどこに訴えればいいのか、ここを何とかしていかなければいけない。

(小寺さん)

それは本当に大きな問題で、なかなか取り組んでいる国会議員がいないので、これからどう認知を広げていって、具体的に動いていくかを考えています。

(山田さん)

難しいのはこども政策の主現場は基礎自治体で市区町村とか、あるいは都道府県になりますが、教育委員会は行政から独立しているという構図を持っていて下手に自治体も介入ができない。

実際に各自治体の首長さんが、問題に対して指摘しようと思っても無視されてしまう、教育の中身に関しては政治不介入みたいなところがあって、なかなか対応できない、すごい縦割りで、いろんな先生たちの組合みたいなもので守られたりしていてやりたい放題みたいなところもあります。

先生達や学校の名誉のために言っておきますが、全ての学校や全ての先生が悪いというわけではなく、多くの問題が先生が現場で何とか対応されていますが、ただこと問題が起こった時に正す仕組みがないんだよね。

(小寺さん)

地方自治体でうまく対応している事例を、うちの事務所でも独自に研究して、それを何とか全国に横展開できないかというのも、山田さんが力を入れていきたいとおっしゃっています。

(山田さん)

仙台なんかすごく一生懸命やっている、いじめの問題では箕面市が教育委員会と市長部局を融合する形で、市が強い権限を持ってコントロールしていたり。

つまりこの教育とか子ども問題は首長さんの人格や能力に依存しちゃっている、だから同じ日本でもどの自治体で生まれたか、教育を受けるかによって、いろいろ良し悪しがあるというのはおかしいということだと。

(小寺さん)

不登校の増加の問題も、不登校自体が親の責任だみたいな発言で教育長が炎上したという記事もありましたけども、そもそも不登校という現象に対して山田さんがどう考えているのか、どういう政策をやっていくべきなのかということももう少し具体的に教えてください。

(山田さん)

不登校は一概に悪いという文脈で議論すべきじゃなくて、つまり合わないということだよね、最大の問題は選択肢がないということ。

私は今まで何度も転職してるけど、やっぱり合う合わないというのがあるし、2ヶ月辞めちゃったケースもあります。

でも義務教育で、その地域で公立だとそこに行くしかない、そこで先生やクラスメイトと合わないから変えてくれと言ってもなかなかできない。

ドイツをはじめとしてヨーロッパなんかでは柔軟に対応する仕組みがあるみたいなんだけど、日本はではコメントにもあるように特に田舎だと転校しようと思ってもその地域に学校が1つしかないということも多い。

もちろん学校や学級で解決できる問題も多いとは思いますが、それができない場合に選択できるかどうかが多分問われると思います。

(小寺さん)

不登校特例校とか不登校の支援をしている方にいろいろとお話を伺うと、発達障害とかグレーゾーンの割合が多いというのは皆さん肌感覚でかなり指摘をしていらっしゃるところで、発達障害の問題に取り組んでいる議員というのも少ないと思うんですがそのあたりは何かありますでしょうか?

(山田さん)

発達障害というものをもう少しポジティブに捉える必要があって、個性といいますか、病気というよりも確率的にそういう性格としてあるんだと捉えた上で、早めに気づくことがすごく大事で、そういう環境を整えておくこが大事。

同じところに入れて違うはずがないと、それは怠慢なんだとかできないのはおかしいとか、そういうふうに追い込んでしまうことが問題、それから親御さんもそこに気づけるように、自閉症やADHDも、小さい時から診断を受けられるべきという議論されていますが、そういうことも必要だと思います。

(小寺さん)

このままいくと全く終わりそうにないので、次にこどもDXというのも一つ大きな柱として掲げていますけど、この辺りはどういった課題を取り組んでいく予定でしょうか?

(山田さん)

虐待とかいじめなどの問題は、声を上げるまで、それが然るべきところに伝わるまで対処対応が出来ないし、多くのこどもたちは我慢してしまってなかなか声も上げない。

特に虐待なんかは家庭の中で起こっていると学校でも気づけないケースもありますので、そういったこたちを守れるように、情報とかデジタルの世界で出来ないだろうかと。

例えば生活保護の家庭は行政が入って対応することになりますが、離婚をして急に貧困家庭になってしまう、シングルマザーのケースが多いんですが、そういう場合にいろんな制度があるのに知らなかったり、制度の申請も非常に複雑で、対象のご家庭や子どもに対してはプッシュで届ける必要があると思いますので、そういったものはデジタルで解決しようというのもDX。

あと学校に上がる前の人格形成で重要な保育時期に日本の優れた仕組みとしては母子手帳がありますが、これも電子化するべきと思っていて、電子母子手帳みたいなものもあれば、ちゃんとこどもたちが予定の健康の診断、検診を受けているか、予防接種を受けているかというのもはっきりするし、そういうことをちゃんとやっていないご家庭は、もしかしたら虐待とかネグレクトの疑いもあるのではないか、そういったことを今はデジタル時代ですから、DXでやるべきだということで、私もこどもDXに関して責任者としてやらせていただいています。

(小寺さん)

こどもDXはうちの事務所の手前みそになってしまいますが、山田さんがいて、本当に目に見えて進んだ分野だと私は思っております。

(山田さん)

これは自負するけど、私がいなかったらやっていない、こどもDXという言葉もなかった思う。

(小寺さん)

そもそもデジタルが分かる人材というのもかなり限られていて、こどもとデジタル両方を専門的に担える人材というのは本当に山田さんを入れて2~3人くらい。そこのビジョンと具体的なシステムの話までできる議員の必要性を強く感じています。

(山田さん)

ちょっと時間がなくなってきたのでメニューをもう一度見て頂いて、2024年やらなきゃいけないのは、困難を抱えるこどもたちに対する対応、自殺やいじめや虐待等をとにかくなくしていくということが原点ですので、そこをしっかりやる、どうも最近は子育てや少子化対策に振れすぎているのではないか。

それから児童養護も非常に課題が多くて、里親、特別養子縁組、出自を知る権利ということで、ベビーライフ事件みたいなのもあって、ここもしっかり対応していく必要がある。

こどもを支える制度や組織としてこども家庭センターを各自治体作らなきゃいけないんだけど、これは必置ではない、小さな市町村はどうするのかという議論も残っているし、オフステッドとかコミッショナー、さっき言ったように学校だけでは閉じてしまうから、学校を評価する、あるいはこども政策を第三者の目でしっかり評価することも必要です。

こどもDX・プラットフォームとしてはCDR(チャイルドデスレビュー)やDBS(Disclosure and Barring Service)というのは特に児童に対する性犯罪履歴がある人をこどもの教育現場に就かせないという仕組み。

それからこども大綱・こども家庭庁も作ってきましたが、作っただけで終わることなく、充実と実施の実現をやらなきゃいけない。

思い起こせば私がこれを準備したのは2021年4月です。

そこからこども庁(こども家庭庁)を提案していろいろ議論されました。

やっぱりこどもに関するいろんな課題があって、それを政治で解決しなければいけないという大きなムーブメントや道筋は作った。

これが変な方向に行かないようにということと、より充実させるようにということをやるべきということで、2024年、まさに政治生命をかけてやっていくつもりです。

日本産業再生政策

(山田さん)

5つの柱があって、まず知財とかコンテンツというのをもっと振興しなきゃいけない、実はコンテンツとか通信の世界では日本は赤字なんです。

それからスタートアップで世の中変えていく。

大企業に日本を変える力はないと思う。大企業が日本を維持しているのは間違いないんだけど、やっぱり小さな企業がリスクを取りながら新しいことをやることによって新産業を生み出せる可能性は高いし、GAFAMだってもともとスタートアップだった。

日本だってトヨタやホンダはもともとベンチャー企業でした。

ということを考えれば、ベンチャーが日本の産業を変えていくんだから、そういうものが出てこなきゃいけない。

それから最近はフリーランスのような働き方が重要ということで、支援や保護をしなきゃいけないし、日本のモノづくりというものも最近、経済安全保障、中国から出て日本に戻ってくる、あるいは東南アジアに展開するということになると、結局どうしていけばいいのかがまだしっかり議論されてない。

サプライチェーンとかグローバルサウスと言われるインドや東南アジアに対してのプレゼンスというものが中国にやられてしまっている。

かつては中国というのはある種日本の下請けみたいな形、あるいは市場だったんですが、今は経済安全保障という問題からあまりいい関係にはない。

脱中国ということで中国を切り離した場合に、日本のモノづくりの構造転換をどうするのかがさっぱり議論ができていないのと、もともと日本のお家芸だったもの、半導体やロジステックスについて、例えばEV、自動運転、エネルギー、通信をどうするのか、日本が強い分野でもあると思いますが、この辺りを放っておくと弱い分野になってしまう。

(山田さん)

ということで、見にくい表になっていますが、縦軸が世界市場規模で横軸が日本企業によるシェア率です。右側に行けば行くほど日本のシェアが強いということなんですが、バブルが大きいのが売り上げなので、シェアが高いとは言えない。

確かに自動車は強い、世界でシェアを25%持っているということで、4台に1台は日本車だから強いといえば強い。けれども、シェア率で言えば左側にある。

シェアが高くて唯一無二のものを作ってそこが新産業となってまた新たな投資が行われて、給料も高くしていくということができるように、右側に注目したい、日本は部品とか素材に強みはありますが、もうちょっと基幹産業としてできるだけ右に寄せる、または右にあるものを大きくしていかなければいけないと思っています。

それから日本は貿易立国なのか、私が小学校の頃に習った時は貿易立国でしたが、今はもう全然貿易立国ではありません。

(山田さん)

これは青いところが貿易収支なんですが、2011年から赤字基調です。

かつて国際収支で日本は何で稼いでいたかというと、国内で作ったものを海外に輸出するという輸出大国ではありました。

しかし今は黄色い部分、第一次所得収支とありますが、海外にどんどん移転して、海外で稼いだお金を利益として国内に戻しているので国際収支全体としてはプラスになっています。

日本で何で給料が伸びないかというと、海外でお金を稼いでいる、しかも円安になるとドル建ての場合さらに儲かるから、企業としては国際収支で見るとすごい黒字になりますが、国内で稼いでいるわけではない。

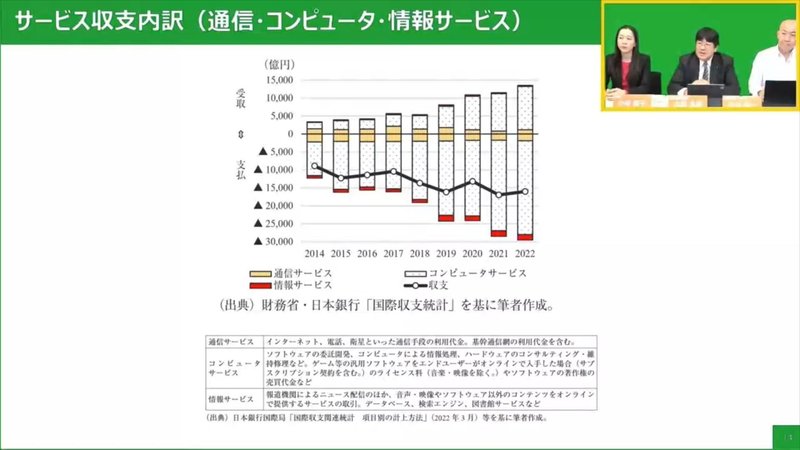

もう一つ大事なのはピンクのところが注目ポイントで、サービス収支というのがあります。これは例えばコンテンツ、漫画やアニメも含みますので、それだけで見ると黒字になると思いますが、それ以外のサービス産業はほとんど輸入でずっと赤字が続いてひどい状態になっている。

(山田さん)

サービス収支の内訳を見てみると、コンピューターサービスの赤字が大きい、これはITやデジタルということで、これを進めれば進めるのほど赤字が大きくなる。

もう一つ実はコンテンツも赤字、日本はすごくコンテンツが強くて、ポケモンから始まり、世界のコンテンツの半分くらいは日本製、にも関わらずどうして赤字なのかというと、結局プラットフォーマーが全部海外だから。

日本のコンテンツを海外のプラットフォームで売買して、日本人が見たとしてもプラットフォームを挟むと結局そこに吸い取られてしまう。

コンサルも、私も外資にいたから偉そうに言えないんですけど、例えば外資系が日本人を雇って日本の企業に対してコンサルをやったとしても、その資本の主体がアメリカ企業だと全部アメリカが持っていく。

だからIPとかコンテンツを、日本が日本のために稼ぎ出していても日本に還元できていないんじゃないか、この辺のサービス収支を黒字にしていくことが重要なんじゃないかなと。

(山田さん)

これはイノベーション、競争力の流れということで、ちょっと見にくいかと思いますが、右下のS&P500(米国株)と日経225(日経平均)を比べた棒グラフがあります。これはインタンジブルという、形を持っていない、実物のない産業の割合を表している、つまりS&P500の会社のうち9割は実物を持っていないということ。

対して日経225では2割から3割程度しかない、つまりほとんどがモノづくりを中心としている実物産業なんです。

別に実物をやるのが悪いとか、実物じゃないほうが偉いと言いたいわけではありませんが、もうちょっと日本も実物のないインタンジブルな産業を強化していかなきゃいけない、それがデジタルというところなんですが、圧倒的にそこで稼ぐ能力が低い。

それから真ん中の下の表のマークアップの推移にも表れていると思うんですが、マークアップ率というのは、原価(仕入れ値)に対する利益の割合のことで、結局実物を扱うと原価がかかってしまうということで、日本以外の米国や欧州なんかもマークアップ率が上がっています。

日本は結局マークアップ率、つまり利益を稼ぎ出す力が伸びていなくて、いくら雇用だ、春闘だと言ってもたぶん給料を上げられる状況とは思えません、インフレ負けしちゃっている。

ということで、デジタルを前面に押し出すのであれば、しっかり日本発をどう作っていくのかを考えないと産業としては厳しい、この辺り小山さんはどう思いますか?

(小山さん)

自分も弁護士をしていますが、無形の資産になればなるほど最終的には訴訟をやるという姿勢を持たなければ守れません。

形があれば物理的に囲い込んだり、取り戻したりもできますが、いくらでもコピーできてしまうものは、やはり権利を守る最終的な仕組みである裁判をできるかどうか。

個人の見解ですが日本は司法制度改革があまりうまくいっていないというのが現状でして、司法の役割が日本の中で弱すぎるのが課題だと個人的に思っています。

さっきの福祉の話も、こども政策で行政にも頑張ってほしいと思いますが、私はそこでも本当はもっと司法がポイントだと思ってまして、行政が肥大化して司法が弱小化すると、たぶん日本の経済にも悪影響だと思います。

もうちょっと司法をうまく活用したイノベーションみたいな方向に持っていかないと、結局アメリカ勢にいいように、頑張って契約交渉してもあちらはしたたかなので負けてしまう、そこをどう守っていくのかが本当の知財の戦いです。

(山田さん)

だから日本は、単なる技術革新とかイノベーションを重視しすぎていて、しかもその稼ぎ出すはずのイノベーションを、すごい努力してリスクも取ってやってきたのに、コンテンツもそうなんだけど、あっさりコピーされまくっている。

韓国は徹底的に日本のコンテンツを盗みに来ていて、研究されています。製造業の分析もやってきましたが、多くの韓国の製品は中を開けると日本製だったみたいな、リバースエンジニアリングするとわかったりするし、中国もそうですよね。

ということがあった時に、はたして日本は権利を守れていたのか、大手の責任や政府の責任もすごく大きいと思います。

(小山さん)

そこで山田事務所がやってきたものとしては、海賊版対策ということで、いくら法律を作っても厳しく執行しなければ意味がない。

(山田さん)

アメリカはすごいよね、ディズニーとかは盗むと大変なことになるっていうイメージがあるけど、日本のだったらいいんじゃないみたいになめられてるよね。

(小山さん)

日本のコンテンツは海外ではローリスクハイリターンだと言われていて、コピーして海賊版を売うれば稼げるし、何もしてこないからやられ放題。

やっぱり権利をちゃんと守っていく、裁判も辞さないという姿勢を見せていかないと守れない。

産業の育成とかイノベーションみたいなところにも、司法をしっかりと使っていくという姿勢が、個人的には非常に大事だなと思っています。

(山田さん)

年末年始のNHKスペシャルでのBTSすごいよねっていう話、やっぱり韓国のエンタメの強さというのは、徹底的に資本を集中させて、人口も5千万人くらいしかない国だから、海外にいかないと生きていけないということで徹底的に日本を研究した。

ありとあらゆるものを真似たということなんですが、それを今度は我々が権利としてしっかり守れるべきだと思います。

(小寺さん)

小山さんは司法の視点からおっしゃっていましたが、50年以上前からの日本にどういう族議員がいるのかという研究があって読んでみましたが、50年以上前から長期的な国益を守る、知財という視点の族議員が圧倒的に欠けているのが日本の特徴らしく、でも世界中にはその族議員がちゃんといる。

(山田さん)

やっと知財調査会というのが、自民党の中に私が入って立ち上がって、著作権法の改正とかも始めつつ、海賊版対策をしています。

産業スパイに関してもスパイ防止法みたいなものを強化するべきだという議論もありますし、経済安全保障の問題からやるべきなんだけど、そもそも実効力として、単にスパイ防止法を作っただけでは、盗まれているものは実際に戦わなければ防げない。

そういったことをが重要だということを訴えてきた人たちがいなかったし、国益というと軍事上の安全保障みたいな話が大きかったんだけど、経済としての国益をどう考えていくかを議論するべきだと思っています。

今回のまとめ

(山田さん)

というわけで、政治生命を賭けてしっかりやっていかなければ、私も政治家として評価されない、成果が上がらなければ当然支持されないと思いますし、私自身政治家を続ける意味がないと思っていますので、これは6年の任期をいただいた中で最後のラストスパートの2024年になります。

今日発言した内容、次回も含めて発言した内容ができなければ、私はもう政治家を続けるつもりもないし、たぶん皆さんからも評価されないと思いますので、これは公約ということで、頑張ってやっていきます。

ということで、自分にも厳しい誓いを立てましたけど、小山さん、小寺さん、どうですか?

(小山さん)

もうてんこ盛りで、どこから手をつけたらいいのか…。

(山田さん)

これだけのメンバーしかいないのにどうするんだと、でもいきなり今日から始めるわけじゃなくて、ずっとやってきたことの仕上げでもあると思いますが、自信はありますか?

(小山さん)

自信というよりもやるしかない。

(小寺さん)

このさんちゃんねるのテーマを決める内部のミーティングの時に山田さんが自分の熱い思いを1時間くらい語ったんですが、それを皆さんにも垣間見ていただけかと思うんですけど、その思いがしっかり形になるように、山田事務所一同がんばっていきたいと思います。

(山田さん)

政治家で今年は何をやるのかということを、宣言している人がどれだけいるか。今までの任期が与党に入って4年半、野党自体が3年半、合わせて8年になりましたが、その間何をしてきたのかを堂々と胸を張って言えるのかどうか。

新人候補は別として、選挙に出る議員が何をやってきたかということは、やりたいこと以上に問われるはずなんだよね。きちんと公約を立てて宣言をしてやった人が評価される、そうでなけれ日本は良くならないと思っていますので、2024年は飛躍の年として、こういったことをやっていきたいということで、改めてご説明したつもりです。(後編に続く)