【第576回】 いよいよ動き出す!?生成AIと声優の声。国会図書館、漫画ラノベのカバー廃棄問題!山田太郎国会質疑特集(2024/04/17) #山田太郎のさんちゃんねる【文字起こし】

文字起こし元の配信動画

発言者:

(山田さん) 山田太郎 参議院議員

(小山さん) 小山紘一 山田さんの秘書その1

(小寺さん) 小寺直子 山田さんの秘書その2

(山田さん)

今日はこの1週間の中からトピックスを取り上げて、皆さん非常に関心が高い生成AIと声優さんの声の問題、それから私の事務所の方にもたくさんの意見が寄せられました、マンガやラノベのカバーを国立国会図書館が保存しないで捨てているという問題を取り上げていきたいと思います。

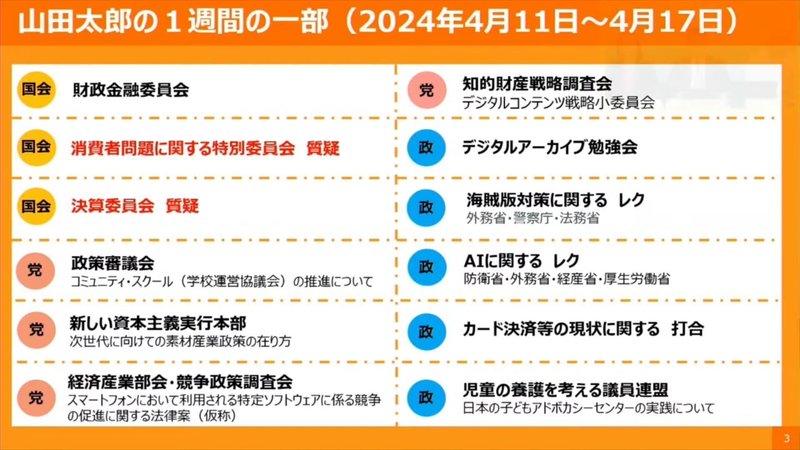

山田太郎の1週間の一部(2024年4月11日~4月17日)

(山田さん)

まあそれにしてもいやー、非常に忙しい1週間でまだ水曜日なのに私もうヘロヘロなんですけど、今週は例外なく、毎日朝8時からミーティングで、夜までやってるという状態なんですけれども、まあ頑張ってやっていきます。

いろんな委員会が立て込みまして、国会の参議院で3つの委員会に出席、財政金融委員会、私の質疑はありませんでしたが、調整にあたふたしながらやって、消費者問題特別委員会では結構重要な質疑をやっています。

決算委員会では30分という長い質疑をやりまして、といっても30分じゃ用意していた質問が全部できなくて、小山さんと小寺さんには政策の担当秘書として手伝ってもらったんですけど、どうでした?

(小山さん)

だいぶ質問を削ったので聞けてないのが多くて、国会質疑で議事録に残す情報価値の高い内容で、党の中でいくらやっても、いくら動いたとしても、正式に物事を決めるのは国会ですので、国会の議事録に残せたらよかったテーマがあと2倍か3倍ぐらいはあった、質問時間が限られているのでしょうがないんですが、残念です。

(小寺さん)

そうですね、確かに花粉のパートとかがっつり削ったので、そこは本当に残念だなと思ったのと、準備がかなり立て込んでいて、相当遅くまでやって、細かい調整まで、緊張感を持って過ごした1週間だったと思います。

(山田さん)

ということで、国会の質疑関係だけでも相当大変だったんですが、それ以外も、今日は時間がないので、また時間をとってやりたいのが経済産業部会と競争政策調査会で行われている、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案、これは何かというとアップルストア等の手数料、ある会社がアプリをストアで公開して、そこからユーザーに課金してその売上からプラットフォーマーが30%ぐらい抜いていっちゃう。

(小山さん)

最大でそれぐらいだということ。

(山田さん)

EUなんかは独占禁止法違反だということで課徴金をかけていくんですが、日本もそういうふうにやろうということ。

(小山さん)

ただ日本としてはそこは問題で検討もされたんですが、法案の内容としてはOSでしたり、アプリストアでの第三者が入ってこれないようにしている問題でしたり、あとは検索のところでしたり、4つくらいの領域で独占的な悪い状態、自由な経済競争が行われてないというところで歯止めをかけようと。

我々の事務所にも本丸の手数料3割というところはよく陳情も受けるんですが、今回はそこに何か直接切り込めるような内容ではなさそう、まだ閣議決定前ですが。

(山田さん)

それ以外にはカード決済の問題に関しても、ある大手の顧問をやっている方なんかから、これはさすがにまずい状態だということで、どういう対策をしていくのかということをアンダーで今議論しています。

本日のトピックス

(山田さん)

今日のトピックスは2つの質疑、消費者問題特別委員会と、決算委員会について取り上げたいと思います。

詐欺広告の問題

(山田さん)

これは前回の放送でも少しやりましたが、前沢友作さんと堀江貴文さんに来て頂いて、有名人の成りすまし投資詐欺広告があるという話、これが自民党の部会の中でも問題だということで、議論された内容を消費者問題特別委員会で取り上げました。

(山田さん)

この内容に関しては記事にもなっていますので、ちょっとこれを見ながらいきたいと思うんですけども、小山さん結構すごいねこの投資詐欺。

(小山さん)

ひどいものですし、政府の対応も自民党の会議を受けてちょっと動き出してるなという感じは、官僚の方々とのやりとりを見て思うんですが、正直今のところかなり打つ手なしというのが正直なところだと思いまして、警察の発表によると、令和5年だけでSNSでの投資詐欺が2271件、被害総額は約278億円。

(山田さん)

メタの投資広告に登場する著名人ランキング、1位が森永卓郎さん3035回、2位が堀江さん1767回、3位がひろゆきさん1144回ということで、投資広告のうち半数が成りすましではないかと、そしてその多くは嘘の投資で結構問題ということ。

みんなこんなものは投資詐欺なんだから取り締まるべきだと簡単に言うんですが、何の法律で取り締まるかをちゃんと整理しないと実際に取り締りできないし、成りすましがあるからといってその内容を消すとかBANするというようなことを、法律的根拠なしでやったら大変なことになっちゃう。

みんな感情的にすぐ取り締まれとか言うんですけれども、では何罪に当たるのかということを整理しました。

(山田さん)

考えられるのはこの7つぐらい。1つは詐欺そのものであるということで、

刑法246条の詐欺罪に当たるんじゃないかということ。

詐欺が実際に行われれば当然これは詐欺罪、未遂も詐欺未遂ということで対応ができるんだけど、問題が詐欺としてやるのではなく、単に面白がって愉快犯的な感じでやった場合には必ずしも詐欺の実行着手とは捉えられない。

(小山さん)

詐欺罪というのは刑法の考え方でいうと財産犯です。何か財産的なもので自分が利益を得るような目的がないと財産犯にはならない。例えば同じものを盗んだとしても、自分のものにするために盗んだ場合は窃盗罪、嫌がらせでそれを壊すために盗んだ場合は器物損壊罪みたいな話になる。

詐欺罪は同じ騙す場合でも、財産的な利益を得るために騙すのか、そうではないのかで詐欺に当たるか当たらないか変わってしまうので、愉快犯的なものがあった場合には詐欺というのは認めにくい、警察も動けないという話になります。

(山田さん)

その他にも不正競争防止法から肖像権侵害までいろいろあるんですが、その中でも次は景品表示法、消費者庁がやっている消費者を守るための法律として景品表示法に引っかかるのではないかと言ったならば、これは事業者を規律するための法律ということで難しいと。

(小山さん)

景品表示法は本来は一般消費者を守る法律で、有利誤認、優良誤認、その他の不当表示を規制している5条という規定があるんですが、その中で「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。」という規定になっていて、一般消費者を守るというわりには事業者にフューチャーした書きぶりになっていて、ほぼほぼ業法。

ただこれはもともと消費者庁の所管の法律ではなかったものが、消費者庁ができた時に消費者庁に移ったという経緯もあると思うんですが、消費者保護という目的からズレていませんかということで、消費者庁と散々質疑の前のやり取りをしたんですが、改正をしても無理ですと消費者庁は言ってきています。

(山田さん)

でもこれこそ景品表示法の目的だよね。

(小山さん)

と、私どもは思ってまして、詐欺の中でも産地を偽装したりした場合は結構詐欺罪で捕まっている例もあるんです。

だから詐欺広告で勝手に有名人を使って偽っているのは産地偽装よりもっと酷いだろうということで、もっと真摯に消費者保護のためにやれませんかと、本当に消費者を守るためだったら、消費者系の法律で、新法であれ、改正であれ、必要性は高いと思っております。

(山田さん)

次に金融商品取引法違反で取り締れないのかと言うんですけど、これも金融業者を取り締まる法律だから、詐欺をしようとしている人たち、あるいは愉快犯であったとしても、それは業としてやっているわけじゃないので、あとは出資法違反なんじゃないかといった場合に、これは20人以上集めているかどうかとか、いろんなことを含めて分かりにくいということでこれも無理だと。

(小山さん)

金融商品取引法につきましても金融庁ともやりとりをしていて、単に金融商品取引の広告を出していても、金融商品の取引業をやっているかどうか、実際に行っている行為しか取り締まれない、最大のポイントは詐欺罪でもそうなんですが、広告を出したこと自体では対応できないということ。

(山田さん)

明らかに詐欺だと分かれば当然詐欺罪ですが、出ていた広告が詐欺かどうか分からない。

(小山さん)

被害が出ていないと動けませんでは意味がないですし、被害が出るまでに広告の段階では問題がありませんというのは違うでしょうと。

(山田さん)

次にパブリシティ権は当然侵害しているだろうし、肖像権も侵害しているんだけど、これらは刑事的に罰せられない。

民事的に裁判を起こして損害賠償を取るような形しか出来ないんだよね。

(小山さん)

その場合には被害に遭っている人、堀江さんとかが全部いちいち対応しなくてはならない。

(山田さん)

だから行政なりが取り締まるという形には使えないということで、一番近いのは詐欺罪なんだけれども、実行犯として証明できない限り捕まえにくい以上、なかなか今のままでは、有名人等を使った成りすまし広告が直ちに取り締まれないというのが、残念ながら日本の法体系。

明らかにおかしいだろうという感覚があるかもしれませんけれども、実際には取り締まったり、やめさせることが難しいということで、ここは警察や消費者庁に対して、法改正等も含めてきちっと対応するように迫っています。

(小山さん)

さっき言った景品表示法に優良誤認とか有利誤認とか産地偽装とかあるんですが、騙された人が詐欺なので契約取り消しますと言って取り消せるかというと、実は結構取り消せないという民事裁判例もあったりするんです。

民事の詐欺にも引っかからないような詐欺広告が刑事でいけるのか、結構大問題だったんですが、山田さんが消費者問題調査会で警察にそれを聞いたら…

(山田さん)

これは大進歩があったのは私が自民党の中で警察に対して対応を迫ったら詐欺でいけると。

(小山さん)

ということを警察が明言した。

(山田さん)

しかもなかなか認めにくかった未遂の場合もやれる、もう一つは国外犯もやれると。

(小山さん)

一応やるということですね。

(山田さん)

国外にサーバーがあった場合でもやれるということを初めて警察が認めたので、国会の質疑の中でも一応これは担保しましたので、これは大きな前進だと思います。

生成AIに関する声優さんの声の問題

(山田さん)

声の話は結構事務所に問い合わせ多かったんだよね。

(小山さん)

1年ぐらい前から問い合わせがあって、さんちゃんねるでも声の問題はありますねということで、ただ正直、著作権では難しいですねという話をずっとしてきたかと思います。

(山田さん)

それで声の話に関しては内閣府の方と経産省の方に聞いています。

(山田さん)

内閣府に対しては、例えば声優さんの声を無断で機械学習した生成系AIなんかも出てきて問題視する意見も多いんだけども、歯止めをかけられないのかという話。

特に著作権法とか商標法とか不正競争防止法などでやれないかということを聞いたんですが、限界があると、無理だとは言ってないが限界があるということ。

まず著作権ではダメなんですかということなんですが、どうなんですか?

(小山さん)

声そのものは創作的な表現ではない、自然にあるものなので、声そのものを著作権で保護するのは難しい、ただし演じたものに対しては著作隣接権が発生する可能性があります。

ただ生成AIで出力されたものは演じたものをそのまま出しているわけではないので、おそらく生成AIに対して著作隣接権でやるというのもかなり厳しいというのが正直なところです。

(山田さん)

この問題に関しても、さっきのパブリシティ権とか肖像権が結構ポイントになってくるんですが、そのパブリシティ権や肖像権というものが、日本ではちゃんと確立していないとその先進めないところがあって、裁判の中で権利としては認めているんだけども、しっかりとした条文や法律があるわけじゃないので、この辺りを考えていくべきなんじゃないかと。

AIではプライバシーも問題になる。そのプライバシーに対する法律もないから、何らかの立法措置がいるんじゃないかということを迫っていったんですが、とはいえ、現行法の中でやれるとすると、経産省に対しては改めて、経産省所管の不正競争防止法の関係でできないかということで、一応整理をして、見直しを検討していくというところまで行きました。

(小山さん)

補足させていただきますと、去年の今ぐらいから声の問題は著作権ではそもそも無理だと、声自体は著作物ではない、日本の法体系ではほぼほぼ無理だろうということを前提に、ただ知的財産という広い意味合いで問題視する必要はあるだろうということで、知財事務局の中で全体的な検討には入れてくれとずっと言っていて、その中で検討してきてもらっていましたが、著作権でも商標法でも不正競争防止法でもちょっと限界がありますねと、現行法では当然と言えば当然だと思います。

ただ不正競争防止法を所管している経産省に今回の決算委員会で、改正も含めて検討お願いしますと言って、考え方の整理を行って必要に応じて改正します、見直しをやっていきますという話が出た、そういう段階になっております。

(山田さん)

勘違いしないでほしいのは、よく国会で迫れば何かすぐ決まるというふうに思っている人いるんだけど、国会の答弁を作るまでにずっと事前にアンダーで仕込んでいる議論があるということ。

(小山さん)

単的にこれを1年ぐらい掛けてやってきたというような話です。

(山田さん)

山田太郎は声の話について何もやらないのか、おかしいじゃないか、表現の自由守ってないじゃないかと言われるんですが、だからといって直ちに政府に迫っちゃったらその場で判断されちゃうんですよ。

声は現行法では保護の対象ではないと、政府が判断をしてしまえばもう終わりなんで、どんなことを言っても現行法ではできない。あとは立法府の方で法律が必要だと思ったらご検討くださいぐらいのことを言われて終わっちゃう。

それをちゃんと説得した上で、官僚の方もしっかり動かしていきながら、なるほどこれは社会的にも重要な課題だということをちゃんとセットした上で、初めて検討の段階に入ってきて、表に出せる状態になってから国会の質疑の中でちゃんと縛っていく、こういうやり方なんだよね。

国会図書館のデジタルアーカイブ状況

(山田さん)

国会図書館のデジタル化を進めましょうと、図書館のデジタル化ってすごく遅れていて、なんとかこれを進めていかなきゃいけないということで、簡単に言うと西暦2000年のものまではとにかく頑張って、OCR含めてデジタル化しましょうということで、予算を207億円付けてやってきました。

決算委員会ですからこの進捗どうなっているんですかと、あともうちょっとで終わりますということなんだけど、ポイントは西暦2000年以降の方が実は多いんだよね。

なんでこれを残したかというと、2000年以降のものはほぼ、もともとデジタルデータがあるはずなんですよ。それを納本してもらえば、いちいち紙に印刷したものをもう一度デジタル化するのはナンセンスだよねというところもあるので、そのデジタルデータをそのまま納めてもらえないか、あるいはかなり多くが電子出版になっていたりするので、デジタル化と納本制度の問題を一緒に解決しないと難しいだろうということ。

それからあくまでも図書館の中で公衆送信、インターネットで使えるようになるのは絶版であるというのが前提みたいなところがあるから、でもデジタル時代になったら絶版ってないよね。マーケットに出てないものしか対象にならないので、そういうものの取り扱いは今後どうするのっていう。

それから、もう1つは2000年以降大量に書物が出ているのは出版業界の戦略で、バンバン書物を出すことによって売上を維持しようと、毎年加速度的にとにかく出して、書店にどんどん新しいものを並べていくということをやっちゃった。

それは別に悪くはないんだけど、それによって2000年以降加速度的に出版点数が爆発的に増えているということで、これらの書物を今後どうするのかという話。

(小山さん)

左側の赤いところ、図書と雑誌だけで2022年度に45万点受け入れています。

1969年から2000年まで、約30年で170万点が対象だったんですけども、たった1年で45万点。

(山田さん)

これを毎回紙からOCRしていたら間に合わないよね、でもデジタルがあるはずでしょ?こういう話なんです。

(小山さん)

もちろんデジタルを作っていない紙だけの出版物というのもありますが、もともとの原稿等はデジタルであると思いますし、そういったものからデジタルで納本できるのか否か、ちょっと難しいところも含めていろいろ議論が必要だと。

(山田さん)

そういう背景を受けて国立国会図書館長に今回質疑で迫りました。

2000年以降のものをどうするの?ということについてはデジタル化のタイミングを計っていきますということで、やるにはやるけど、これから計画をしますと。

ただ計画をするといっても、その予算とか人員はどうするんだと、国立国会図書館は大臣がいません、国会の仕組みですから、責任者は誰になるかと言うと、衆議院議長、参議院議長、それから議員運営委員会の委員長だったり、その理事だったり、その議員運営委員会の中に図書委員会の図書省委員長が衆参にいたりしたりして結構大変なんですよ。

国会図書館のマンガ・ラノベのカバー廃棄問題

(山田さん)

実はマンガとかラノベを含めた書籍全般のカバーを国立国会図書館は保存せずに捨てちゃっている。これがけしからんという話が我々の事務所の方にも来ていて、これなんとかなりませんかと。特にラノベなんかはやっぱり表紙が重要。

(小山さん)

人によっては表紙を見て買うという人もいます。

(山田さん)

その価値がわかってないんじゃないかということで、なんとか表紙も含めて保存できないかと、少なくともデジタル化しているわけなんだから、仮に紙の本は保存することが難しかったとしても、デジタルのアーカイブの対象として見ることができれば、それで1つ改善になるんじゃないかと。

図書館の納本のあり方は原本の保存を目的としているということで、表紙とかカバーは原本じゃないと。いや私からするとそれも原本だと思うんですけど、どちらかというと書物の中に書いてある情報が保管の対象という形になっていて、本全体、出版物全体に図書館はあまり興味がないというか、保存の対象じゃないということなんです。

それが今後は電子書籍の収集等によって保管がしやすくなるから、その折にはしっかりとデジタルアーカイブ化して保存していけますと。

(小寺さん)

この答弁に行きつくまでどれだけ距離があったのかを紹介させていただくと、最初にできますかと聞いた時に、できませんと、なぜできないんですかと聞いたら、お金がない場所がない人がいないというこの3つを出してきて、山田さんが全部持ってきましたじゃあできますかと、究極的にはそういう話なると思います。

(山田さん)

お金をつける人をつけるというのは我々政治の責任だから、そこは任せてくださいと。その代わり、いくらかかるのか、どれくらい人が必要なのかは、図書館がちゃんと見積もって出してくれないと困る。

(小山さん)

国会図書館のホームページに納法制度の説明が書いてあって、国民共有の文化的資産として長く保存され、日本国民の知的活動の記録として後世に継承されますと。

マンガやラノベのカバーも国民共有の文化的資産ですし、納本されてるんですから、後世にとっておいてくださいということで、やりとりしております。

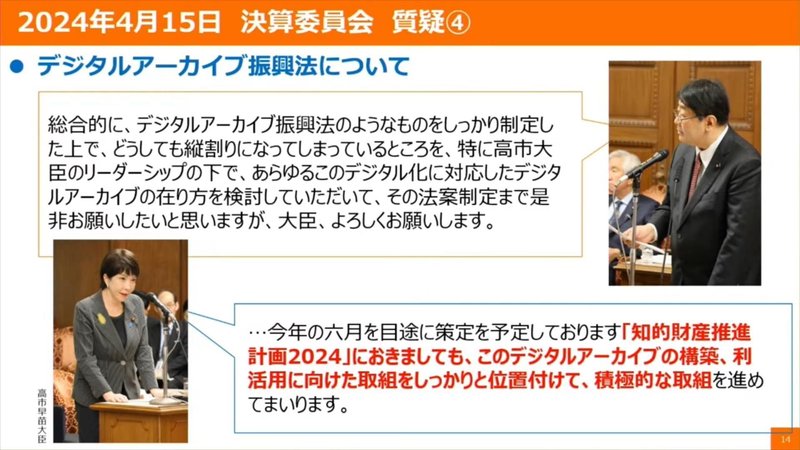

デジタルアーカイブ振興法

(山田さん)

国会図書館のデジタル納本の件もあるので、デジタルアーカイブ振興法がいるよねという議論になっております。

ニュースもデジタル版はきちんと保存されていないし、NHKの番組、だいたい100万本くらい、これまでNHKの放送番組があると言われていて、そのうちどうもアーカイブされているのは10万本くらい、一般公開されているのは1万本くらい。

公共放送なんだから、フランスなんかは公共放送の内容はアーカイブされて国民に対しても広く紹介されているということなので、日本も公共放送であるNHKの番組は、何を流したかというのが検証されるべきだというところもあると思いますし、例えば過去の災害の検証だったりとか、今後の防災減災のために使われる可能性だって高い。

本だってもともとは有償物で、それだってきちんと納本制度のもとに、それは国民の財産なんだと、NHKの番組に関してもきちんとアーカイブ保存されて、それが利活用されるというのが必要なんじゃないかと。

そうなってくると多分、デジタルアーカイブ振興法で、全体をアーカイブする。そのためにお金と人を付けます、担当の大臣も置く必要があるということで、知的財産担当の高市大臣に質疑をしました。

(山田さん)

知的財産推進計画2024においてやりますということで、かなり前進ですよね。デジタル庁を作るだのデジタル化だの言っても、全く基礎もできていない中でなんとここまできた。

(小山さん)

なかなか具体的に動かすというのは非常に大変なところではございましたが、やはり今どこで日本が勝ち筋を見い出すのかという時に、結構コンテンツをみんな言い出している。

そのコンテンツというのはデジタル時代になってくると、新しいコンテンツだけが経済的な利益を生むわけではなく、過去のものもちゃんと目に触れれば収益が上がるということが、少なくとも音楽の業界などでは分かってきていると。

そのアーカイブも進めていく必要がありますし、ヨーロピアーノというヨーロッパの偉大なデジタルアーカイブでしたり、アメリカのデジタルアーカイブもありますけれども、それに負けないぐらいのものを日本は作れると思いますので、ぜひそういったものが実現すればいいなと思っています。

こどもの相談窓口 不適切指導問題

(山田さん)

次はこどもの課題に関する相談窓口ということで、質疑をしました。

今回はこども関係でも不適切指導が問題だということで、教師によるこどもに対する虐待のようなことがあって、それによってこどもの自死につながる。

こどものいじめや不適切指導の問題は全然解決できていなくて、例えば旭川の爽彩ちゃん事件、福岡の剣道部の不適切指導と上級生からの壮絶ないじめ、それから札幌市の特別支援学校の生徒に暴力をふるって複数の児童が不登校になった話や、同じ札幌市では不適切指導による自死があったにも関わらず、3年も教育委員会が取り合わなかった。こういった例を挙げるときりがないぐらいたくさんの問題が起こっています。

この問題は2022年ぐらいからしっかりいろんなケースが取り上げられたんですけど、それまでの例えば1989年から2021年まで民間団体が調査したところ、指導死とみられる事例数は93件、未遂とみられるケースも15件あって、少なくも100件以上放置されていて教育委員会では全く解決できていない。

相談窓口を文化省で24時間こどもSOSダイヤルというのを作っているんだけど、この中身も年々増えて令和4年だと、教員との関係の相談が7543件、いじめ問題の相談が6735件ということで、なんといじめよりも教員との関係に関する相談が多い。

ただこのこどもSOSダイヤルは結局教育委員会に繋がちゃっているので、もう全然解決につながらない。なので私はオフステッドという第三者が評価する独立機関なんかを置くべきだと考えていまして、こういう対応ができないだろうかということで迫りました。

(山田さん)

もう一つ法務省の方でも人権擁護機関がいろいろ相談を受けた結果で、教職員関係の体罰の話で296件、教職員関係のその他で3783件、いじめで5885件ということなんですが、告発・通告・勧告の措置がほとんど取られてないということで、結局相談しても放置される、これが現実だということ、こどもが本当に地獄にいるような状態を何とかしなきゃいけない。

(小寺さん)

この課題の洗い出しから半年ぐらいかかって、相当各役所とのやりとりがあって、こども起点でいじめられた等があったときに、どういうふうに解決されているのかというフローを一通り洗い出しました。

文科省の方は、相談窓口として24時間万全の体制を期しているので大丈夫です、というのが文科省のスタンスだったんですけど、じゃあその内訳を出してほしいとか、すごく細かく詰めていたところ、その内容すら文科省として把握していません、各自治体にお任せしているのでそれ以上は知りません、窓口は設置しています、というのが現在の状況です。

その後どういうフローで対処しているのか、その相談がその後どうなったのか、紙でも保存されていないので、相当なブラックボックスになってしまっている。

一方法務省も、70年以上前にできた機関で、相談員も相当高齢化してきていて、全体の相談のうちこどもの相談が4分の1ぐらいしかないので、DVとか誹謗中傷とか、そういったことにリソースが割かれていて、こどものことがはっきり言ってないがしろになっている状況。

統計の状態も教職員関係、体罰とその他でその他が4000件近くあるというのが、統計の体を成していないのではないかということも指摘させていただいて、来年度から教職員関係の項目に不適切指導も分類をし直すというところも、答弁ではないのですが、そういったところを詰めながら、ではこども家庭庁の出番ではないですか、というところで質疑を作っていきました。

(山田さん)

文科省に聞いたのですが、教育委員会に問題があったとしても、首長(市長や知事等)による教育行政関与の仕組みもあって、首長は教育庁の任命権も持っているので何とかできるはずだと。いやちょっと待って、議会が承認しなければいけないので、罷免しようと思っても事実上議会に縛られちゃっているから、そう簡単に対応ができないのです。

結構学校の中で閉じちゃってて、先生と教育委員会の人たちが先輩後輩関係になっていて揉み消されちゃったり、前に話が進まなかったり、かばっちゃったり、そんなことだらけで、まず1つ人権擁護の件に関しては、しっかり法務省の方にもあるので、教育委員会に対してその内容をきちんとフィードバックするとか、あるいは勧告だとか対応するべきだということでこの質疑もやりました。

(山田さん)

法務省の人権擁護機関に対しては、相談を同意した場合には文科省と連携して対応するべきだということに関しては、情報提供して対応していくということで、この質疑を通じて、なんとその質疑の当日に全国に対して法務省から通知が出ました。

(山田さん)

今後教育委員会とはまた別の人権擁護機関がしっかり第三者としての機能を果たすのであれば、非常に大きいかなと思っています。

ただいずれにしても、もう1つ質疑したのは、こういうことのためにこども家庭庁を作ったはずだよねと。こどもまんなかでこどもを中心に考えた場合に、教育委員会が動かない、人権擁護機関が動かないならこども家庭庁が対応するべきだよね。

(山田さん)

ということで加藤大臣に、自治体任せにせず、行政の縦割・横割りでバラバラでやっているのはよろしくないということを迫ったんですが、これははっきりぶっちゃけ、大文句を言いたいので言っちゃいます。

大臣は原稿を読みながら、まずは現場である地方公共団体においてご対応いただくことが望ましいと考えている。

ふざけんなと、自治体任せにはするなという質問をしたのに、自治体に対応してもらうのが望ましいって。

だから自治体ができないからこういう例を取り上げて、どういうことが起こっているのか、なんで教育委員会等を含め自治体で解決できないのか、ずっと質疑を繰り返している、ちゃんと聞いていたんですか?と言いたい回答しかもらえなかった。

こどもにとって学校で起こったいじめも、容易に親に相談できませんということもあるし、友達にしか言えなくて、その友達も病んじゃったりしていて、親からの虐待は児童相談所があるけど、いじめの問題、特に教師にいじめられてしまっていて、学校で問題が解決しない場合にこどもたちは誰に頼ればいいのか。

もちろん多くの学校の先生が頑張っているところもあるから、全てがダメとか全ての学校が悪いとは言いませんし、本当に多くの先生たちは現場で頑張っているとは思います。

でも残念ながら、確率的にやはり学校の現場の対応の失敗があって、それはなんとかしていかなければいけない。

こういったことのためにこども家庭庁を作ったんだから、第一義にやらなきゃいけないと思うんですけれども、こういう質疑になったので、今後も含めてきちんとやっていきたいと思っています。

幻の質疑

(山田さん)

時間がなくて出来なかった質疑の一部を最後に。

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの数が足りない問題。

(小寺さん)

配置校自体はどんどん増やしているんですけど、結局全国の学校で週4時間しかスクールカウンセラーがいません。スクールソーシャルワーカーは週3時間、このような状況が続いていて、かつスクールカウンセラーの98.4%、ソーシャルワーカーの95.2%が非常勤で働いている。

(山田さん)

これで対応できるのか?スクールカウンセラーは国の政策として増やしましょうねと言っていたのに、東京都は250人を雇い止めにしました。

なぜこんなことが起こってしまうのか?職員の任用制度があって4年勤めたら見直しをしましょうというガイドラインがある、それって再任用の上限を撤廃すべきなんじゃないですか?

これはレクでずっとやってきましたが、また自治体の方で対応していると、結局全て自治体任せ。自治体はみんなバラバラだから、首長が優秀か、現場で頑張っているところ以外はこどもたちは救われません、ソーシャルワーカーもいません。

これじゃあ、何のために監督官庁として文科省があるのか、あるいはこども家庭庁があるのかわからないよね。

こういう話なんですけれども、文句ばかり言ってもしょうがないし、与党なのでしっかりここは内部でもやっていきたいと思っています。

というのが幻の質疑で、できなかった話なんですけれども、また機会をとらえてやろうかなと思っています。

(小寺さん)

少し付け加えると、会計年度職員という制度を担当している総務省の方から言うと、別に一律で決めていないので、それは自治体で判断してください、自治体の各判断でできるという回答で、結局制度の狭間に落ちて数が増えない、質も増えないままになっている。

でも文科省の方はやろうと思えば、例えば学校教育法を改正して法律として位置づけるというようなことも将来的にはできるはずなので、そのあたりの将来的なビジョンまで踏まえて、しっかりと詰めていかなくてはいけない課題だと思っております。

今回の感想とまとめ

(山田さん)

ということで、最後お二人から今回の感想を、どうでしたか小山さん、改めて。

(小山さん)

今のこども家庭庁の話もそうですし、さっきの消費者庁、消費者の視点でやりますと…

(山田さん)

ほんとだよね!

縦割りがよろしくないから、消費者の視点に立つために作った消費者庁は、事業者を規律していると、それはおかしいだろう。

こども庁はさ、こども視点、縦割りで横割りでバラバラだから、そういうものを廃するためにこどもの権利に寄り添ってと言っていたのに、自治体でやるのが望ましいとか、もう何言っちゃってるんだと、職務放棄も甚だしいと思うよ。

それぞれ新しく作った省庁なんだからやればできるはずなんですよ。

じゃあ小寺さん、どうですか。

(小寺さん)

今日こども政策のとあるイベントもあったんですけど、課題のあるこどもとか、そもそも命がこれだけ散っている中で、まずそこにフォーカスを当てて課題を解決していくという目的が、今のこども家庭庁からは薄らいで見えてしまうところが非常に懸念事項でございまして、改めて山田さんとしても強く発信していかなくてはいけない場所だと思っています。

(山田さん)

とはいえ、文句ばっかり言ってもしょうがないので、責任を持って頑張ってやっていきたいと思っています。

(小山さん)

質疑で出来なかった質問が結構ありましたが、質問準備も含めて本当に官僚の皆様にはお世話になったというのと、できなかった質問もどこかでやれたらと思ってますので、山田さんには、機会があれば取り上げていただければと思います。

(山田さん)

ラノベの表紙や、声の問題、詐欺広告の問題も何とかしたいと思います。

問題が山積ですけども、それぞれしっかりやっていきたいと思っています。

はいじゃあ今日はこれぐらいで、ありがとうございました。