エステルの話

皆さまはじめまして。私は大学院で化学系の研究をしている者です。名前は二ヒコテとでも呼んでいただけると嬉しいです。国語は苦手なので文章作成にはあまり自信がないですが優しい目で気楽に読んでいただければ幸いです。

今回触れるのはエステルについてです。高校化学においてエステルはカルボン酸とアルコール(またはフェノール)がエステル結合により結合した化合物だと教わるはずです。高校化学がこの場合に当てはまる例だけを教えるのなら、文句は言いません。しかしながら、高校化学では有機化合物の単元で教わるエステルの定義だけでは説明できない事柄も登場します。

以前教授が「エステル=カルボン酸+アルコールだと思っている大学生全員高校生に戻って欲しい」と言ってました。「高校生がそれで教わっているんだからそりゃそういう認識なるやろ・・・。文句は文科省に言ってくれや。」って反論しておきましたが、私自身もエステルについてあまり知らないという人が多いように感じます。世の中には頭おかsh・・・そういう風に思っている教授もいらっしゃいますのでぜひエステルについてもっと詳しく知ってほしいなと思います。

もちろんエステル=カルボン酸+アルコール(またはフェノール類)は間違いではありません。ただこのエステルは狭義のエステルであり、それ以外の(広義の)エステルも実際には結構あります。高校で教わるエステルはカルボン酸エステルというエステルの一種類の中に過ぎません。あと高校生にあるあるなのですが、有機化合物の構造決定問題でしかエステルを見ないため、エステルの用途すら知らないという方もかなり多いです。

ここで改めてエステルの定義を広げます。カルボン酸ではなくて有機酸または無機酸によるオキソ酸とします。有機酸と言うのは、酸性を示す有機化合物の事です。主にカルボン酸の事を指しますが、スルホン酸などの事も指すことが出来ます(スルホン酸もエステルをつくることが可能です)。無機酸と言うのは、有機酸の対をなす用語で、炭素原子を含まない酸の事です(炭酸は例外的に無機酸のオキソ酸です)。後で紹介する無機酸エステルは硝酸・リン酸・炭酸の3つです。

次にアルコールではなくてヒドロキシ基またはチオール基(スルファニル基/メルカプト基)をもつ化合物とします。この理由は簡単で、ヒドロキシ基をもっている有機化合物は必ずしもアルコール(またはフェノール類)とは限らないからです。糖類がその例です。糖類もエステルをつくることができます。チオールだってエステルを作ることができます。ーCOOーではない別のエステル結合によるチオエステルです。

要するに、「有機酸または無機酸によるオキソ酸とヒドロキシ基またはチオール基(スルファニル基/メルカプト基)をもつ化合物からなる」ものは皆エステルと言えるわけです。これが私が言う広義のエステルです。

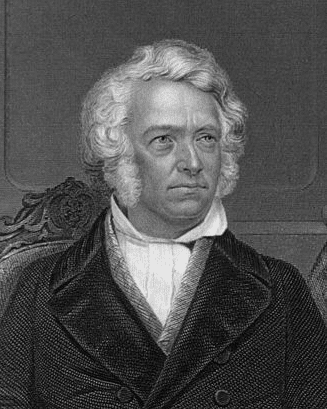

エステルのすべての始まりは1848年のドイツに遡ります。化学者レオポルト・グメリン(1827年に牛の胆汁からタウリンを発見したことでも有名です)が有機酸または無機酸によるオキソ酸とヒドロキシ基をもつ化合物との脱水縮合により得られた化合物をエステルと名付けました。

エステルとは話が逸れてしまうのですが、彼の弟子に有名な化学者が何人もいるのでそれも紹介させて下さい。有機化学の父と呼ばれる化学者フリードリヒ・ヴェーラー、異性体の概念を確立したユストゥス・フォン・リービッヒ、フェーリング液を開発したヘルマン・フォン・フェーリングなどです。グメリンも含め皆有機化学の分野を大きく動かしたと言っても過言ではない化学者です。紹介はこれだけでいいわけがありませんので別記事で特集します。

今からは様々な種類のエステルについて特集していきます。まずはカルボン酸エステルです。カルボン酸エステルは高校でも教わるエステルなのですが、意外と知られていない事柄も多いかと思います。それの主な例が(冒頭でも書きましたが)用途でしょう。難しいエステルは一つも挙げません。全部知っているはずです。それなのに・・・というものばかりでしょう。

酢酸とエタノールから成る酢酸エチルの用途は非常に幅広いです。代表的なのは有機溶剤としての有機溶媒・(シンナー・ラッカーなどの)塗料・接着剤・除光液(アセトンも除光液に使われています)としての利用です。また低分子のエステルは果実に似た香りをもつので食品香料としての利用がされることが多いのですが、酢酸エチルの場合はパイナップルの香りがします。日本酒の香気成分にも含まれています。プロピオン酸とエタノールから成るプロピオン酸エチルも似たような香りを持ちます。

ギ酸とエタノールから成るギ酸エチルは香料としての利用で有名です。私は苦手なのですが、ラズベリーのような香りがします。果実臭とは違う例を挙げるとサリチル酸とメタノールからなるサリチル酸メチルは消炎鎮痛剤としての利用がされています(サロンパスが有名です)。好き嫌いが分かれるうがい薬のリステリンにも含まれています(サロンパスは知っていてもリステリンは恐らく知らないでしょう)。後は高級脂肪酸(炭素数の多いカルボン酸)とグリセリンによるエステルは油脂となります。油脂を水酸化ナトリウム水溶液でけん化することでセッケンを作ることができます(セッケンについてもまだまだ書きたいことがありますが今回は割愛)。

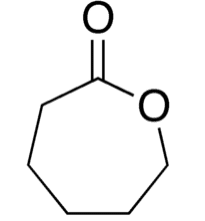

更に環状エステルであるラクトン・ラクチドと呼ばれるものもあります。カルボキシ基とヒドロキシ基の両方を持つヒドロキシ酸の分子内脱水が主な合成方法です。ε-カプロラクタムの前駆体であるε-カプロラクトンはラクトンの代表例です。工業的にはシクロヘキサノンと過酢酸をバイヤー・ビリガー酸化することで得られ、その後はヒドロキシアミンの硫酸塩によりオキシムとし、それを発煙硫酸によってベックマン転位することでε-カプロラクタムができます。ε-カプロラクタムはナイロン6や樹脂として重要な物質です。ラクチドは分子内にエステル結合を2個もつというのがラクトンとの違いで、ラクチドの代表例が乳酸によるラクチドです。乳酸のラクチドはε-カプロラクタム同様開環重合することができ、やがて生分解性プラスチックとして利用されるポリ乳酸となります。

次に特集するのが硝酸エステルです。硝酸エステルは部分構造 R-ONO₂を持ちます。硝酸と反応する相手となるのがセルロースやグリセリンです。濃硝酸を加えるのはニトロ化だからニトロセルロースやニトログリセリンが生成する反応はニトロ化だと勘違いしている方は非常に多いのですが、それは断じて違います。ニトロ化と言うのは置換反応であり、大抵ニトロ基は炭素原子に直接結合します。一方硝酸エステル化はヒドロキシ基との脱水反応ですのでそこに炭素原子は全く関係がありません。高校では中途半端に硝酸エステルが取り上げられるせいでニトロ化と硝酸エステル化の違いまではやらないそうですが、中身を見ると似て非なる反応なのは一目で分かるはずです。だって置換反応と脱水反応なんて両者全く異なる反応ですよね?あと硝酸エステルの用途の多くは火薬や爆薬なのですが、その理由までは知らない方が多いです。実は硝酸エステルは自然分解によって窒素酸化物を放出し、それが触媒となって自然発火しやすい性質を導くからです。加熱や摩擦熱によってより火力を出すことも可能です。それの一例がダイナマイトで、ダイナマイトの主成分はニトログリセリンです。また、ニトログリセリンは血管拡張作用があるため、狭心症の医薬品として利用されたこともあります(添加剤で爆発しないように処理していました)。

リン酸エステルは生体における核酸を構成するヌクレオチドの基本構造に含まれています。核酸が生体内において重要である事は周知の話ですが、ATPやDNA、RNAなどにおいては分子の高次構造や機能に直結する箇所でもあります。何となく生物でリン酸がある事は知っていると思いますが、正確にはあのリン酸はリン酸ジエステルです(下のオレンジの部分参照)。

炭酸エステルは酸に強い反面、塩基には弱いという性質を持ちます(けん化という名の加水分解により、二酸化炭素とアルコールができます)。炭酸エステルを生成する際には以前毒ガスとして紹介したホスゲンなんかを使用します。炭酸ジエチル・炭酸エチレン(エチレンカルボナート)と呼ばれる、1価または2価のアルコールを用いた炭酸エステルが有名なのですが、主な用途が溶剤や電解液です。またポリカーボネートと呼ばれる熱可塑性プラスチックの原料としても利用されています。性質としては高い耐衝撃性(ガラスの数百倍あります)・耐熱性・透明性といったものがあります(薬剤耐性はそこまでないのが課題ではあります)。これを世界で初めて作った会社はアスピリンを作ったことでも有名なドイツのバイエル社です。ポリカーボネートにはさまざまな用途があり、特に有名なのが防弾ガラス・プラスチックねじでしょう(他にも輸送機器・電子光学機器・医療機器などに利用されています)。

またポリカーボネートにはこんな有名な話があります。それはサンスター文具株式会社が1965年に販売を開始した「アーム筆入れ」という筆入れです。CM内で「象が踏んでも壊れない」と謳っていることから世間で大きな注目を集めた商品です。アーム筆入れの原料に使われているのがこのポリカーボネートです。販売当時からプラスチックはあったものの、耐久性に関しては難ありのものが大半でした。サンスターの開発担当がとある映画で見た「暴走族が信号機に投石しているにもかかわらず、信号機のレンズが割れなかった」ことに驚き、警察に問い合わせたところ、レンズに当時は珍しいポリカーボネートが利用されていたことからインスピレーションを得たそうです。ちなみにですが、本当に象が乗っても壊れなかったそうです(どっかで検証した番組があったかと思います)。たまに「ちょっとー壊れたんだけどー!」という声を見かけますが、あれは力のかけ方が問題です。人間が一点に集中して力をかけるのとは象が踏むのとは話が違いますよね?

最後はアルコールの代わりにチオールを用いたチオエステルです。チオエステルは今までのエステルとは異なり、チオエステル結合(R−CO−S−R')を持ちます。面倒なことにチオノエステルと呼ばれるものもあるのですが、チオエステル構造の代わりにR−CS−OR'の形をもつ、要するにただの異性体です。チオエステルは主に生化学の分野で登場します。アシルCoAと呼ばれる補酵素がチオエステルの典型的な構造を持ちます。リン酸エステルの際にも紹介したATPなどの合成にも携わる重要な物質です(正確にはアシルCoAが好気呼吸することでアセチルCoAに変わってから反応します)。

長くなりましたが、エステルはカルボン酸+アルコールだけではないことを伝えたくて今回話題に採用させていただきました。

皆さまとの出会いに感謝、略してC₁₀H₂₂です!