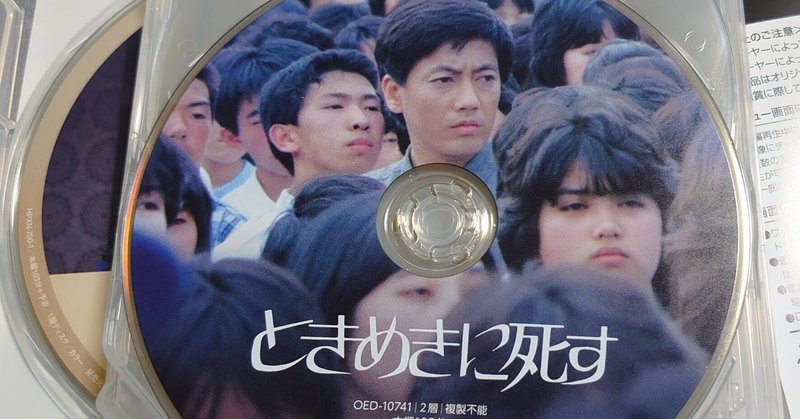

森田芳光全映画フルマラソン⑥:「ときめきに死す」──涼やかな緑の地獄

それまでのコミカルでスタイリッシュな手法で描かれた青春劇から様相を変え、全編に厭な緊張感が張り詰めたブラックコメディの傑作「家族ゲーム」は、1983年の日本映画界を席巻し、名実共に森田芳光の代表作となった。その「家族ゲーム」完成直後、沢田研二主演の企画として監督の元へやって来た本作「ときめきに死す」は、公開時こそあまり高い評価を得ることは出来なかったものの、岩井俊二、細田守、菊地成孔、そして「森田芳光全映画」共著者のライムスター宇多丸など、多数の著名人も含む一部の観客に熱狂的な支持を得る、森田芳光随一のカルトムービーとなっていった。

あらすじ

歌舞伎町の医者大倉(杉浦直樹)は謎の組織に雇われ、一夏の間、ある男の世話をするために函館の避暑地の別荘へやってくる。男の名は工藤(沢田研二)。毎日黙々とトレーニングを続ける工藤には、ある目的があるらしいが、内向的な彼は自らの目的を明かそうとはしない。続けて、同じく組織から雇われたコールガール梢(樋口可南子)も別荘へとやってくるが、工藤は彼女にも関心を示さない。こうして3人の他人の奇妙な共同生活が始まる。大倉と梢が工藤に対し興味を持ち始めた頃、彼の目的が、組織のトップ、谷川会長(岡本真)の暗殺であることが判明する。

緑に圧迫される

あらすじは非常にサスペンスフルながら、本作では最後の方になるまで特にこれといった大きな事件は起きない。描かれるのは、大倉や梢が感知できない場所で何かが蠢いているというような不気味な感触だ。

大倉たちがやって来た町は、緑のハートマークがシンボルの新興宗教団体が大きな影響力を持っているようで、大倉たちを雇った組織もどうやらそこらしいことが示唆される。町には至るところにそのシンボルが飾られ、谷川会長歓迎のために子供たちはブラスバンドの練習をしている。

作品の随所に挿入される、副会長(日下武士)が遊ぶピンボールをじっと見つめる信者たち、暗殺をシミュレートするコンピューターの画面、大倉と工藤の乗った車を尾行する謎の車から聞こえてくるモールス信号といった記号からは、常に何者かに俯瞰されているかのような感覚を受ける。

「家族ゲーム」の張り詰めた緊張感とはまた違う、首を真綿で締め付けられるような全体主義的緊張感。それを際立たせるのが、宗教団体のシンボルマークにも使われている"緑"の配色だ。全編ほぼモノトーン調の美術の中で、別荘のある森や線路脇の草、ちょっとした小道具にと、至るところに緑色が配されている。この効果的な配色は、宗教団体の支配力を暗示するだけでなく、監督が目指した全編"涼しい"映画の涼しさの象徴にもなっている。

"涼しさ"を追い求めて

「涼しいですか?」

「そうですね」

劇中では、上記の会話が色々な人物の間で交わされる。季節は夏だが、舞台は北海道の函館。前述の配色や塩村修による音楽などの効果もあり、映画全体にひんやりとした印象を残す。

だが、最も"涼しい"と言えるのは、主人公工藤の人物像だ。物静かで自らの素性も明かさない彼は、一緒に暮らす大倉や梢とも一定の距離を置いている。では、工藤が非常に冷徹なプロフェッショナルなのかというとそうではなく、むしろ非常に傷つきやすくナイーブでコミュニケーションが苦手な、思春期の少年のような人物だ。暗殺者を演じるために体を鍛えようとした沢田研二は、監督にそれを止められたという。なので劇中の工藤の体は毎日トレーニングを重ねているにも関わらず、幼児体型のままだ。そのためか、工藤、大倉、梢の関係はなんとなく擬似親子のようになっていき、イノセントな工藤に対して大倉と梢はどんどん情を抱いていく。

工藤はまた、非常に潔癖な人間でもあり、大倉と一緒に釣りをした時は「川魚は気持ち悪いから」と獲物をリリースし、彼への性的な奉仕のために雇われた梢を抱こうとはしない(それは性的不能の暗示かもしれないが)。そこには、終盤にうっすらと示される、工藤の生い立ちも関係がありそうだ。むさ苦しいオッサン同士のドロドロとした醜い権力争いに巻き込まれた少年は、大人になることを拒んだ。

そんな彼が、ドロドロとした醜いモノにまみれ死んでいく末路。

そこには、"大人"に搾取され利用され消費されていく若者という、普遍的な社会の縮図が描かれている気がした。

次の作品は薬師丸ひろ子主演の角川映画「メイン・テーマ」です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?