「音楽と言語は似ている」という話、よく聞くけどさ、どう似てるの?①

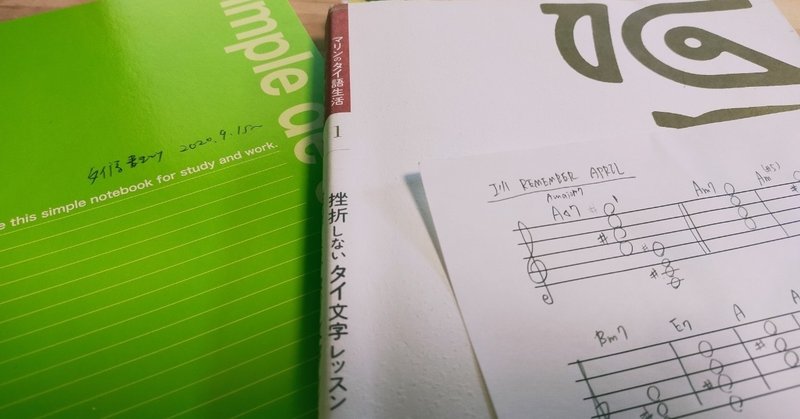

【ジャズトランペッター 原朋直先生のレッスンを受けて学んでいる折、別途タイ語を学びだしたら、自分の中で色々リンクするものがあったので、言語化してみます。】

文字も発音も単語も、全く新しい言語を1から勉強したことで、ようやく発見したことがある。

音楽と言語は、やっぱりよく似ているということだ。

思い起こせば小学校の鼓笛隊でトランペットを始め、中学では打ち込みのマネごとなんかをしていたころから、ずっと音楽が生活の一部になっている。

そんな暮らしの中、音楽の教則本などで「音楽の習得と言語のそれは、よく似ている」という記事を複数回読んだことがある。高校の頃の私はフーンと思っていたのだが、どういうふうに似ているのか、具体的なことが書いてあるのは見たことがなかった。(どこかにはあると思うけどね)

ところでこのコロナ渦の中で家にいる時間が増えたこともあり、今まで一度も関わったことがなかったタイ語を勉強している。

これが転機になり様々な事に気づいた。

自分の学んできたこと、気づいたことを文章化して、頭の中に「ぐるぐる」しているものを翻訳し、今後の練習に役立てたいという気持ちで書いた。

お読みいただく方にとって論理が荒いところもあるかもしれませんがご容赦くださいませ。

また、以下の理屈は私の勝手な論理ですのでこれまたご容赦ください。

言語学習と音声学習との対比① 音声のつながり

「言語における、音声や単語のつながり」と、「音楽における単音やメロディ、コードのつながり」についてまずは書きたいと思う。

【この項に書いてあること】

結論:

★コードの構成音を覚えるのは単語を覚えるのと似ている

★メロディーやフレーズは「文章の言い回し」と似ていると思う

内容:

■「ア」「イ」「ウ」などの音をつなげて「アイ」などの単語ができる

■単語は他の単語と接続することで文章ができる。

■文章をいくつもつなげることで、物語ができる。

■物語によって、「雰囲気」を伝えることができる。

◇音楽では、ド・レ・ミなどの単音をつなげると「フレーズ」になる

◇「フレーズ」をつなぐと「メロディー」になる。

◇いくつかの単音を同時に弾くと「コード」になる。

◇コードをつなげると雰囲気が出る。

◇「スケール(音階)」は「50音」のようにベースとなるものである。

■1.「ア」「イ」「ウ」などの音をつなげて「アイ」などの単語ができる

言葉を発音する場合、「ア」「イ」「ウ」という音声は、それ単体では意味を持たないが「アイ」とか「アメ」というようにつなげると、「単語」となる。

しかし「アイ」という単語だけでは「雰囲気」を伝えられない。アイは愛かもしれないが、それだけだとただの愛である。

■2.単語は他の単語と接続することで文章ができる。

ここで「君をアイしてるから、こんなにも切ない」とか「アイなんてもういらない」など、他の単語と接続することで、「文章」ができる。

■3.単語をつなげることで、文章や物語になる。

この「文章」をいくつもつなげることで、物語ができる。物語は雰囲気をより強くたくさん伝えることができる。あるいは、俳句のようにミニマルな文字数で雰囲気を伝えることも可能である。

◇4.音楽では「ド・レ・ミ」の音をつなげるとフレーズになる。

ここで、音楽の話に移る。

ピアノの鍵盤のどれか一つを押すと、「ド」「レ」「ミ」など単音が出るが、単音だけではただの音である。音色とかが醸す雰囲気はあるが、それだけで何かを伝えるには弱い。

では、単音同士を順番に引くとどうなるか。

うまくつなげることで「フレーズ」になり、フレーズをつないで「メロディー」になる。「フレーズ」(メロディーをもう少し小さい単位にしたもの)は言語だと段落や句点までの1単位に似ていると思う。

これは、ちょうど「ア」「イ」「ウ」という一つ一つの音をつないでいくと単語になり、文章になるのと似ていると思う。

◇5.いくつかの単音を同時に弾くと「コード」になる。

また、いくつかの単音を同時に弾くと和音になる。ここでは話を簡略化するために「和音」というよりも、もう少し定義の狭い「コード」について書く。

◇6.コードをつなげると雰囲気が出る

「コード」単体では、「メジャー=明るい」「マイナー=暗い」程度のかんたんな雰囲気しか表すことができない。だが、コードを繋げることで、より深い雰囲気を伝えることが可能になる。Cメジャー単体と、C⇒Am⇒F⇒Gを順番に弾くのでは、伝わる雰囲気が異なってくる。

単音の連続=メロディーや、コードの連続によって、より深い雰囲気を伝えることが可能になる。

コードは雰囲気の背景部分の大部分を司っている。文章でいうと背景描写のようなものだと思う。

◇7.「スケール(音階)」は「50音」のようにベースとなるものである。

少々話が前後するが、「スケール(音階:ドレミファソラシド)」について述べておくと、おそらくスケールは、日本語で言えば文法の一部、あるいはもっと基本的な「50音」みたいなものかな…と思う。

というのも、めちゃくちゃな単音を羅列しても音楽にならず雰囲気が伝わりづらいからだ。ここで、「ドレミファソラシド」に当てはまる音を弾けばとりあえず安定感が増す。

従って、フラット1個のキーはFで、シャープ2個だとD、っていうのを記憶しておくのは50音並に重要だなと思う。(文法が整っていない小説や表現、そういうアートもあると思うが、私はまだまだそこまで到達してないので、ここでは基本について書くことにする。)

■◇結論

さて、単音を同時に重ねればコードになるわけだが、このコードの構成音を覚えるのは単語を覚えるように重要で、様々なコードの組み合わせがどんな雰囲気を醸し出すのかは、文章を覚えるようなものだろうと思う。

また、メロディーは単音を一つ一つ順番に弾けば良いわけだが、メロディーを構成しているフレーズも、いわば、「文章の言い回し」のようなものだろうと思う。

そのフレーズをもっと細かく1音1音に分解すると、音と音の高低差つまり「音程」(長三度とか短三度とか)に分かれると思うが、私の脳はそこまで到達していないのでここでは省略する。

次の項目へつづきます↓

「音楽と言語は似ている」という話、よく聞くけどさ、どう似てるの?②

https://note.com/nickthewasabee/n/ned7de68f6814

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?