KAZUYAを忘れない

忘れられない美容師がいる。その名をKAZUYAという。

あの頃の私は特定の美容室に通わず、ホットペッパービューティー初回クーポンを引っ提げ、気の向くままに美容室を渡り歩く野良客であった。社会人として働いてはいたが、薄給な上に如何せん酒を飲み過ぎるので年がら年中金欠に悩まされていたし、十数年間、数カ月おきに美容室のお世話になる中で、実際のところ誰に切ってもらおうと劇的な変化は望めないと思い至り、それならば初回クーポンの恩恵を存分に享受することで美容室代を節約するに越したことはないと考えたのである。

美容室に対して半ば投げやりになってしまった原因は己の髪質にある。その量たるや森の如し、伸びる速さ竹の如し、剛毛たるや縄の如し、直毛たるや光の如し。美容室に行った直後はそれなりに整うが、ヘアスタイルがまるで続かない。翌週には重さを感じ、パーマも一カ月もたない。屈強な精神でパーマ液のアプローチを跳ねのけ猪突猛進まっすぐモサモサ伸びていく我が髪。

そんなわけで、これはもう技術の良し悪しではなく、私の頑丈すぎる髪質のせいなのだから、美容師の腕に過度な期待をするのはやめ、さすらいの初回クーポン客として己の形状記憶ヘアと向き合い、共に生きていく他ないと悟った次第である。

そんな中、とある美容室に行った。例のごとく初回クーポンで予約。いつものように「毛量が多いので、できるだけ梳いて軽くしてほしい」と美容師に希望を伝えると、粗方切った頃に「結構軽くなったと思うんですが、どうですか」と声をかけられた。肩につく長さの髪に指を通してみたところ、やはりまだまだ重く感じたので、「もう少し軽いと嬉しいですが」と控えめに注文をつけると、その美容師は快く梳きばさみを握り直し、追加で梳いてくれた。そして「どうですか」と再度聞かれ、髪を触ってみるが、正直、まだ重い。いつものことではあるが、この感じだと恐らく、すぐにモサモサになってしまうだろう。

「これ以上梳くと、スカスカになっちゃうんですよね。」

「逆にまとまりにくくなりますし。」

「最近は重めが流行っていますよ。」

美容師は私が納得できるよう色々と助言をしてくれた。プロとしてはここまでが「梳きの限界」なのだろう。実際、これらの台詞は今まで何人もの美容師から言われてきたことだ。普段の私なら「これで大丈夫です」と答えるところ。だがその日、私は見たくなった。限界の、向こう側を。

「もっと梳いてください!」

「もっと、もっと!」

「もう一声!」

心配顔の美容師をよそに、私は根気強く「梳き」を要求した。何度も、何度も。剛毛をこじらせ、ヤケクソが発動した。どんな髪型になろうが関係ない。軽くなれば、梳いてくれればそれでいい。妖怪スケスケ女と化した私に困惑しながらも、彼女は最後まで付き合ってくれた。結果、格段に頭が軽くなった。指通りがいつもと全然違う。私は意気揚々と美容室を後にした。

しかし、次の日。自分でセットしてみて愕然とした。髪が、スッカスカ。全然まとまらないし、どこはかとなくダサい。やはり親と美容師の言うことは聞いておくに限る。それからしばらく、憂鬱な日々が続いた。数週間経つと、スカスカにモサモサが加わった。スカスカかつモサモサ。まさかの共演である。憂鬱が更に増した。

何とか二ヵ月我慢し、また美容室に行くことにした。スカモサヘアに飽き飽きしていたので、全てを一新すべく、カット・パーマ・カラーがセットになった初回クーポンを使い、とある美容室に予約を入れた。スカモサで過ごした二ヵ月の反動からか垢抜けたい欲が最高潮だったので、いつもより都会的でオシャレな雰囲気の店を選んだ。

当日、予約していた美容室の扉を開けると、真っ白だった。店内の壁や床、ソファなどが全て真っ白に統一されている。予想を遥かに上回る洗練された空間。私は少したじろぎつつ、案内されるまま鏡の前に座った。しばらく待っていると、男性の美容師が鏡の中に現れた。

「本日担当させていただく、KAZUYAです。よろしくお願いします。」

これがKAZUYAとの出会いであった。KAZUYAがローマ字表記なのは、後から美容室のプロフィールを見て知った。

KAZUYAはデニムシャツにデニムパンツを合わせていた。しかも、微妙に濃淡の異なるジーンズ生地。そこにベレー帽と眼鏡である。只物ではないと思った。この出で立ち、きっとセンスがある人に違いない。

「今日は、カットとパーマとカラーでご予約ですね。」

「はい、お願いします!」

期待を胸に答えると、KAZUYAは私と鏡越しに目を合わせながら、深刻そうに一呼吸置いて言った。

「パーマとカラーを同時に行うことについて、そのデメリットはご存知でしょうか。」

思わぬ言葉に、私は一瞬固まった。念のため確認、というよりは、問い質すような口ぶりだった。はっきり言って感じ悪かった。確かにデメリットはあるだろうけれども。髪が痛むとか、わかっているけれども。しかし、そういうクーポンを用意していたのはお店の方なのに、なんでそんな言い方をされなければならないのか。

とはいえ、そんなことで怒り狂うほど器の小さい私ではない。髪へのダメージを心配してくれただけで、悪気はないのだろう。口下手な頑固職人タイプ。きっとそうだ。私は気を取り直し、滞りなく話を進めた。

「では、どのようにしましょうか。」

KAZUYAはそう尋ねながら、私の髪を触った。触りながら、怪訝な表情。

「これ、どなたが切ったんですか? 普段、美容室決めて行ってますか?」

「あ、いえ、美容室は特に決めてなくて色んなところに……。」

「ちょっとこれは、おかしなことになってますね。」

「えーと、前回は軽くしたくて、たくさん梳いてもらっちゃって……。」

やはりこのスカモサはプロから見ても異常らしい。あの時の美容師さん、ごめんなさい。私がヤケクソで過度な要求をしたばかりに、こんなどこの馬の骨ともわからないKAZUYAに悪く言われて。本当に申し訳ない。心の中で懺悔を繰り返す。それにしても、どなたが切ったんですかっていくら何でも失礼じゃないか。

こちらの憤慨をよそに、KAZUYAはスカモサをあちこちチェックする。

「うーん……。」

少し唸るKAZUYA。

「あの、病院行くときって、知らないお医者さんに診てもらうの、不安じゃないですか? やっぱり信頼できる、自分のことを知ってくれているお医者さんに診てもらいたいと思いませんか?」

「はあ、そうですね。」

「美容室も同じだと思うんですよ。毎回違うところに行くんじゃなくて、信頼できる美容師にやってもらった方が、安心だと思いますよ。」

突然の例え話に面食らう。いや、遠回りに医者に例えなくても分かるわ。この時点で私はKAZUYAにすっかり愛想を尽かしてしまった。とりあえず今日はお願いするけれど、次回はない。決してない。まあ、元から初回クーポン目当てではあるのだが。

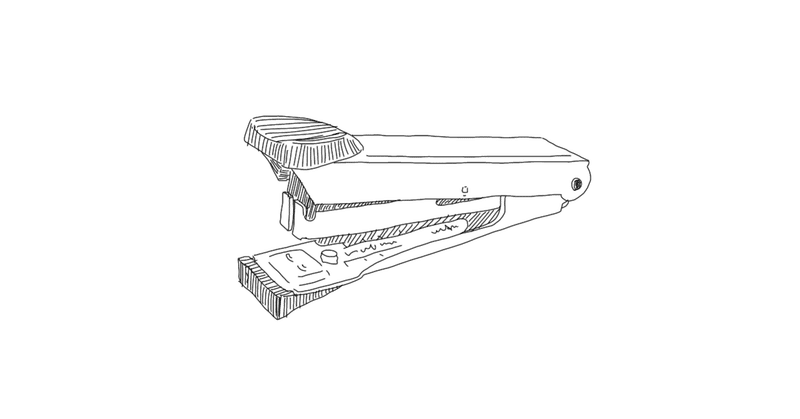

施術は淡々と行われた。KAZUYAは世間話のような雑談は一切しなかったので、私はほとんどの時間を雑誌に視線を落として過ごした。しかしカットの最中、KAZUYAの使う道具が気になった。見たことのない道具を使っていた。それはホチキスのような形状をしていて、間に髪を挟み、スーッと撫で下ろすように動かすことで髪を梳く道具のようだった。

「これ、僕が特注で作ってもらってる道具なんですよ。この世で僕ともう一人くらいしか使ってる人いません。これを使って髪を梳くことで、適度なまとまりを維持してシルエットを崩さずに毛量を調節できるんですよ」

ずっと無口だったKAZUYAが饒舌に話し始める。せっかく美容室に来て嫌な気分のまま過ごすのも癪なので、話が弾むならそれに越したことはないと思い、「そうなんですか、すごい。どういう仕組みなんですか?」と尋ねた。

すると、

「企業秘密なんで。」

ピシャリ。

おい。私がせっかく盛り上げようと話を広げたのに、こんな仕打ちがあるか。やっぱりこの人、合わない。

そんなこんなで施術は全て終わり、KAZUYAは「どうですか」と言って、後ろから鏡を広げた。なかなか、いや、かなり気に入った。あのスカモサヘアの面影は消え、パーマもいい感じだ。カラーも想像通りに仕上がっている。ボリュームも絶妙。しかし、一週間もすれば、私の剛毛が牙を剥くに違いない。それが問題なのだ。

「スカスカだったのはかなり軽減されたと思いますが、一回で完全に直すのは無理なんですよ。何度か来ていただいて、整えていく感じになります。」

「そうですか、わかりました。」

いけ好かない奴。わかりましたとは言ったけれど、もう会うことはないだろう。あばよ、KAZUYA。そう心の中で呟きながら、私は真っ白な美容室を後にした。

一週間後、私は驚いた。美容室でセットしたあの髪型を自分でも再現できているのだ。こんなことは初めてだった。

一か月後、更に驚いた。髪が全然重くならない。いつもならモサモサになる頃なのに、適度なボリュームが保たれたままだ。

二ヵ月後、更に更に驚いた。普段ならもう手に負えず一つに結んでしまう頃だ。髪を下ろしていてもすっきり見える。パーマも生きている。セットもしやすい。まだまだ美容室に行かなくても大丈夫なくらい整っている。

三カ月後、私はKAZUYAの元を再訪した。

「二ヵ月過ぎても、全然モサモサにならなかったんですよ! パーマも残ってるし、こんなの初めてです! あの梳く時の道具の効果ですかね、いやあ本当にすごい!」

私が興奮気味に伝えると、KAZUYAは少しだけ眉を上げながら「それはよかったです」と答えた。愛想の無さは健在であったが、声色には微かに喜びが含まれていたように感じた。

長年悩まされてきた剛毛問題に終止符が打たれ、天にも昇るような気持ちだった。高校生の頃、周りの友達がアーティズム(地元の美容室)のYさんにパーマをかけてもらうと恋愛が成就するらしいと盛り上がっていた時も、私は恋愛でコケてもいいから剛毛をなんとかしてくれと思っていた。そればかり祈って生きてきた。私はずっとKAZUYAを探していたのだ。ついに現れた私の救世主、KAZUYA。

それからは数カ月おきにKAZUYAに髪を切ってもらうようになった。初回クーポンはもう使えないので料金は高くなったが、KAZUYAに切ってもらうことにそれだけの価値があったので全く気にならなかった。謎の梳き道具の使い手、KAZUYA。もちろんKAZUYA自身の技術も非常に高いように見受けられた。特注で道具を作るくらいだから、プロ意識が高い人なのは間違いないだろう。初回の時の物言いも、美容師という仕事をそつなくこなすだけじゃなく、商売抜きで、本当に髪のことを考えているからこそだったのかもしれない。

KAZUYAは髪のこと以外ほとんど話さなかった。話しかければ答えてくれたとは思うが、私も美容室で自分から話しかけるタイプではないので、ただ雑誌を読んで過ごした。それはそれで心地よい時間だった。それでも年末、はじめて髪以外のことを話しかけてくれた時は、なかなか嬉しかった。「忘年会とかもうやりました?」

一年半ほど通った頃、美容室から葉書が届いた。読んでみて、衝撃が走った。KAZUYAが店を辞めるというのだ。札幌市内の他の店に移動するならともかく、次の勤務先はまさかの函館とのこと。私は絶望に打ちひしがれながら、急いで美容室の予約を入れた。まだ髪はそんなに伸びていなかったけれど、最後にもう一度、KAZUYAに切ってもらいたかったのだ。

「辞めちゃうらしいじゃないですか!」

店に着くなり私がそう言うと、KAZUYAは「そうなんですよ~」とあっけらかんとしていた。どうして函館に行くのか、KAZUYAから話してくれるかと思ったが、特に話題にならなかったので私も聞かなかった。聞いてもどうしようもないことだよなと思った。

「長い間、ありがとうございました。」

最後にKAZUYAは深々と頭を下げて、私を見送った。一年半、KAZUYAにとっては長いうちに入るのだろうか。私にとっては、短い。とても短い。長年の髪の悩みから解放された、奇跡のような一年半であった。

KAZUYAに髪を切ってもらうことは、おそらくもうないだろう。それは本当に残念なことだが、私はもう、以前のように投げやりに美容室を渡り歩くことはやめた。一人の美容師さんと長くお付き合いしている。地道に私の髪について考え、理解し、よりよい方法を見出してくれる人だ。気負うことなく希望を伝えられる、安心できる人だ。悔しいけれど、医者の例えも今思えば的を射ていたのかもしれない。かかりつけ医ならぬかかりつけ美容師が、私には必要だったみたいだ。

30歳を過ぎ、最近は天下の剛毛もさすがに落ち着いてきた。髪も歳を取って丸くなるらしい。せっかく強い髪を持って生まれたのだから、大切にケアして維持しようと考えるようになった。もちろん、パーマとカラーは必ず別々の日に。

「デメリットはご存知でしょうか。」

心の中のKAZUYAが問いかけてくるので、油断できない。私は来月もまた、美容室に行く。

「あちらのお客様からです」的な感じでサポートお願いします。