レガシー企業が3カ月フルリモートで新サービスを立ち上げた話

関わる人が多くなればなるほど、サービス開発や新規事業って、時間もかかるし、可もなく不可もないような凡庸なものになりがち…。大企業がスタートアップのように、とがっていておもしろいサービスを短期で作るなんて無理…。そんなイメージのある方も多いと思います。

だって、大人数の意見を汲み取ったら個性がなくなっていったり、開発やデザインの外部発注先とのすり合わせがうまくいかなかったり、クレームがないように完璧なものを出そうとすると、何年も時間がかかってしまいます。

その大企業あるあるような通念に立ち向かったのが、NeWork(ニュワーク)プロジェクトチームでした。

社員5,700人を抱えるNTTコミュニケーションズ(以下:NTT Com)内のプロジェクトが、3ヶ月という、私たちにとっては異例の短期間でβ版をローンチ。その裏側を紐解くと、乗り越えた課題を解決してくれたのは、結局すべて「コミュニケーション」でした。

このnoteでは、上で書いたような「うまくいかない大企業サービス開発あるある」を3つに分類して、それに対してどういったコミュニケーションで乗り越えていったのか、NeWorkプロジェクトチームの3人が振り返ります。

まだまだ私たちNeWorkチームも変化の過程ではありますが、このもがきをみなさんとシェアすることで、リモートワーク時代のチームワークやコミュニケーションについて、考えるヒントになれば、嬉しく思います。かなり、赤裸々に語っていきますので、ここだけの秘密ですよ!

フルリモートなのに「2ヶ月でゼロから映像会議サービスをつくれ!」

大野:2020年5月の終わりでしたね。ほとんどの社員がリモートワークで、Teamsを活用していました。そんな中、「NTT Comとしても、リモートワークのコミュニケーションに関することで何かできることがあるのでは?」という話が持ち上がったらしく、ぽろっと私のところに声がかかったんです。

正直、競合がこれだけ市場を占拠している中で何ができるんだろう、という気持ちもありました。しかもフルリモートなのに「1、2ヶ月で作って」と。普段ですらありえないスピード。ホントにできるんかいなと思いました(笑)。

武田:そこからデザインの部分でチームに入ってほしいということで、KOELにも声がかかって。僕はそんな楽しそうな計画はない!と思って、すぐにやりたいですと返事しました。スケジュールを見て、ああこれはやばい案件だなと覚悟しましたけど。

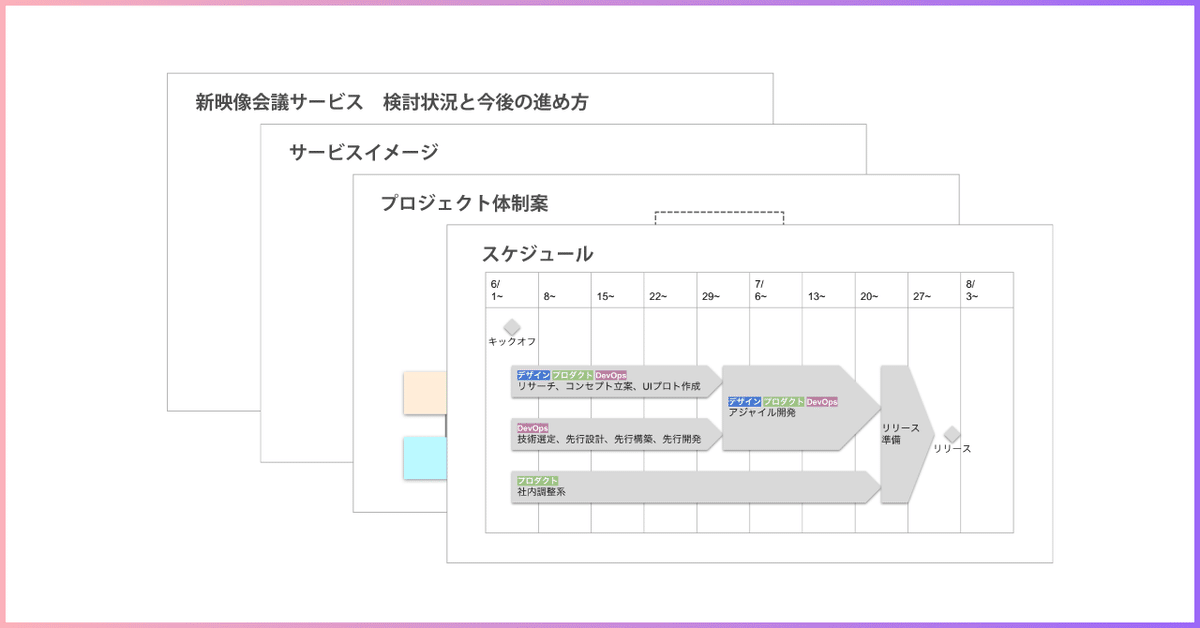

大野:そこから6月初旬にキックオフしたときの資料がこれ。NTT Comらしいサービスにするためにどうするかという期待値もあって、チャレンジングでおもしろそうだと思いました。もちろんかなりプレッシャーはあったんですが。

武田:この資料を見て、プロジェクト全体が2ヶ月しかない中でコンセプトデザインに1ヶ月かけていいという部分が、今までのNTT Comの案件とはちがうなと直感しました。まさにデザイン・シンキングのような考え方で、いいサービスを作りたいと思ったんです。それで、真っ先にKESIKIさんに相談しました。

石川:そうそう。「できそうですかね…やるとしたら明日からなんですけど…」みたいなスピード感でした(笑)。僕らKESIKIは、もともとKOELの立ち上げをお手伝いしていて、そこから一緒に新規案件を作りたいと思っていたところでした。それにKESIKIとしても、新型コロナの影響で大口案件がぶっとんで、ぽっかり時間があいたタイミングだったんです。それで、やるならデザインの部分だけでなく、むしろプロジェクト全体に関わりたいですと提案して、話が進んでいきました。

①対社内:最大公約数にならないための「僕らのサービスという自負」

武田:いいタイミングで本当に良かったです。この超短期間で、ユーザーに寄り添ったおもしろいサービスを作るなんて、これまでの経験からしたらかなり無謀でした。いわゆる大企業だから、なかなかね…。

大野:やっぱり人数も多いし、いろんな部署の上層部の意向を聞いて“最大公約数”で作っていくことになってしまいがちです。

武田:そう、善意あるアドバイスが、一番危険。いろんな人がいろんなことを言う。叩かれて磨かれていって、棘がなくなっていく。その結果よく分からない凡庸なものになってしまうんです。今回は、意識的に幹部が口を出さないようにしてくれていたように感じます。

石川:そうだったんですか!僕らの知らないところで折衝してくれていたんですね。実は、大企業という先入観で、絶対に上からの圧力とか、ハンコ文化とかを覚悟していたのですが、意外にもみなさんがトントン話を進めていける様子だったので、拍子抜けしていたんです。

大野:社内でこのプロジェクトを理解してもらうために、今回の位置づけを丁寧に話しました。また、HRが上層部へアジャイル開発に対する研修をしてくださっていたおかげで、理解も得られていました。

武田:そうやって少しずつ任せてもらえるような雰囲気になっていったので、チームにとってもモチベーションがあがるなと感じました。任されることで「僕らのプロダクトだ」っていう自負が生まれていったんです。

大野:これまで、私みたいな「プロダクトマネージャー」というポジションを置く案件は、あまり多くはなかったんです。基本的に、傘連判状のようにみんなで責任を持つ、というような考え方でした。でも、最終的に誰かが意志を持って進めないと、やっぱり凡庸になるんです。

石川:オーナーシップを持つって、デザインプロセスにおいてとても大事なことです。僕は常々、「愛がないといいものは生まれない」と思っています。

②対パートナー:外部発注丸投げではなく「有機的なコミュニケーション」

大野:開発担当の関連会社であるNTTレゾナントのメンバーなども含め、結局合計20人くらいのチームになっていったのですが、フルリモートが前提の中、バックグラウンドの異なるチームでやるというのは、なかなかのハードルでした。

武田:これまで外部チームと仕事することがなかったわけではなく、むしろほとんどが外部委託だったんです。こちらが要件定義して、デザイン会社にデザインしてもらい、開発チームに作ってもらって、広告代理店に宣伝してもらって…といった具合に、それぞれ別々に切り出して依頼するというような形でした。

石川:でも今回は部分を切り出すのではなく、「ワンチーム」でやりましょう、と強調しました。時間がない中で、常に何か作りながらチーム一体となって会話をしていく必要があると思ったんです。

大野:いつも顔合わせている人たちではないので、密度濃くやっていくために、チーム内のルール作り「ワーキングアグリーメント」をつくりました。

武田:僕は、偶然プロジェクトメンバーにこれまで一緒に仕事をしたことのある人が多く、石川さんたちとも話していたので、それぞれのチームの会話の言葉や文脈をあわせる作業をしていきました。例えば、「デザイン」って一言で言っても、インターフェースデザインなのか、体験デザインなのか、ブランドのデザインなのかという解像度を上げるようにしたり。

石川:お二人をはじめとして、NTT Comのみなさんがすごくコラボレートが上手だなという印象でした。お互いにフィードバックしたり、ぽんぽんと建設的な会話をしながら形にしていっていて。大企業によくあるもっさり感がなくて、カルチャーも合っているなと思いました。

武田:若手のメンバーが多かったのもあるかもしれませんね。僕はとにかく、Slackにひとつひとつ反応するとか、積極的にコミュニケーションをとって、コラボレーションのハブになるということを意識していました。お互いの距離を近づけるのって、そういう些細なことなんじゃないかなと。

大野:物理的にも精神的にも距離のある中で「ワンチーム」として推進力を生む鍵は、まさに「カジュアルなコミュニケーション」だったんですよね。それがコラボレートを円滑にしていったんだと思います。

石川:そうですね!いかに「会議」ではなく「ワークセッション」にするかというのが勝負どころだと。その実体験からも、「人と人が有機的につながり、気軽にコミュニケーションをすることで新しいものが生まれていく」という、NeWorkの思想が形作られていきました。

③対ユーザー:完璧じゃなくても「使う人に真摯に向き合う」

武田:実際にリモートワークをする中で、Web会議はできているんだけど、何かが欠けているなという感覚がありました。みんなで議論を重ねたり、ヒアリングをする中で、それが「カジュアルコミュニケーション」なんじゃないかということに話がまとまっていきましたね。(コンセプトからUI/UXデザインまでのプロセスはこちらのnoteで詳しく書いています!)

石川:初めにお題として出されていた「どんな映像会議サービスをつくるか」という問いから、「未来のコミュニケーションってどうなるんだろう」という大きな問いにスイッチしていきました。ちゃんとユーザーに基づいた問いから走ることが大切だと。

大野:これまでいろんなサービス開発を担当してきましたが、世の中の課題や、誰かのためにっていうゴールから始まっていないことも多かったんです。会社的な事情があるからとか、スケジュール通りにとにかく仕上げないととか、優先すべきことが間違っていたと今は思います。

石川:いろんなしがらみがありながらも、社内からの意見ではなく、ユーザーからの意見でつくっていくという意志を持ってやっていました。ともすれば忖度してしまうようなところを、とにかくユーザーを向いていこうと。

大野:そうですね。とにかく真剣に向き合いました。まだ完璧ではない状態で一部のユーザーに提供を始めるというのは、他の会社では当たり前かもしれないけど、私たちはこれまでやったことがなかった。だから、正直怖かったです。でもフィードバックに対して真摯に受け止め、できることはすぐ改善するなど、ユーザーコミュニケーションの部分はかなり丁寧にやっていきました。

武田:β版のローンチでテスト利用者を募ったら、最初の1ヶ月で1万人を超える方々に登録いただいて。そんなこと全く想像していなくて、誰にも見向きもされないと思っていたんで、本当に嬉しかったですね。その分、ものすごい数のフィードバックをいただいて、それはまさにいま改善中です!

石川:後発サービスながらも、これからのコミュニケーションの在り方や未来の働き方っていうコンセプトに、いろんな方々が共感してくれたんだと思います。完璧な状態じゃないとっていうのは実は作り手のエゴだったりもして、ちゃんと向き合って真摯にコミュニケーションをとれば、粗があったとしてもユーザーはついてきてくれるんです。

いろんなピースがはまって、3ヶ月でβ版ローンチ

武田:結果として、レガシーな企業ながらも3ヶ月でサービスをβ版ローンチまで漕ぎ着けられたわけですが、これは単なる偶然とかではなくて、社内のいろんなところで動いていた伏線のおかげ。もともと外部発注していた開発を、エンジニアを採用・育成して内製できるようにしていったこと、「KOEL」というデザイン組織ができたこと、幹部向けにアジャイル研修をしていたこと。いろんなパズルのピースがうまくはまったんだと思います。

大野:おかげさまで、社内からの反応もすごくよかったんです。幹部の人からも、社員が元気になったよ、ありがとう、とお礼を言われました。社外向けイベントのときには、社長自らNeWorkを紹介してくれて。

NeWork ワークスペース

左上: 大野氏 左下: 武田氏 右上:石川氏

武田:NeWorkのテストユーザーになってくれている社内の人に、ユーザーインタビューをさせてもらったら、全員お礼から始まるんですよ!こちらがお礼すべきところなのに。ひとつ社内で事例があると、同じようにやりたい人たちの後押しになるみたいです。どうやって3ヶ月でやったの!?って聞かれることも多いです。

石川:あいつらだけ好き勝手やってるっていう妬みとかはなく、みんな応援してくれているんですね!社内にいい影響を広げていっているのはすごく嬉しいです。

武田:このプロジェクトが変革の兆しのように捉えられているのかもしれません。会社全体としても、既存のビジネスモデルだけでは立ち行かないという危機感から、変わっていこうとするムーブメントが起きているタイミングでもあり。

大野:とはいえ、まだまだちゃんとスタート地点にも立てていません。山積みの問題点をクリアして、一人前のサービスへと磨いていかなければと思っています。

武田:まだお金を稼いでいないですからね。本当のスタートはこれから。まずは自分たちが変わっていく中で、きちんと結果を出すことが、おのずと社内に変化を生み出していけるのかなと思っています。

石川:そうですね!さらに、このプロジェクトを通してみんなでもがいていったことが、NeWorkのサービス自体にも色濃く反映されています。武田さん自身は、どういうところが一番変わりましたか?

武田:僕は、自分の言葉で話すことが増えました。これまでは、どこか自分ごと化されていなかったというか、誰かの伝書鳩や言葉の受け売りで話していたなぁと。でも、まだまだ慣れてないから疲れるんです(笑)責任も伴いますしね。

石川:結局は、ちゃんと魂のこもった本音のコミュニケーションが人を動かすんですよね。リモートだろうとリアルだろうと、いい仕事ができるかどうかは全部そこにかかってるといっても過言じゃない。だから、かしこまった会議では引き出せないコミュニケーションを、NeWorkでは生み出していきたいなと思っています。使ってくれるユーザーの方々にも、リモートワーク時代の働き方やコミュニケーションに対して、良い変化を生み出せるような、そんなサービスにしていきたいですね。

NeWork サービスサイトはこちら!

NeWork note 編集チーム:中見麻里奈、原田結衣

Special Thanks :若尾真実(KESIKI)、九法崇雄(KESIKI)、石川俊祐(KESIKI)、大貫冬斗(KESIKI)

クリエイティブ :宇都宮里梨子、武田透摩、田中亮

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?