秋風に 木の葉舞い落ち 空青し

今朝、窓を開けたら冷たい風が部屋に入ってきた。正に「目にはさやかに見えねども 風の音にぞ 驚かれぬる」で、風によって秋の到来を感じた。「東風吹かば 思い起こせよ 梅の花」と歌にあるように、風は春の始まりも教えてくれる。「風の便り」って言葉があり、風が運んでくるのは季節だけではないらしい。但し、この場合の風は自然現象ではなく比喩として使われている。

風が何処からともなく吹いてくるように、人の消息が何処からともなく伝わってくることを指している。また、何処からともなくやってくる人を「風来坊」と呼んだりする。最近、新聞紙上にしばしば登場する「風評被害」は、評判が何処からともなく湧き起こり、広い範囲に伝わって行く様が、この「風」に込められている。風来坊も風評被害も、ネガティブなニュアンスがあるが、逆に風がポジティブなイメージを持つ言葉になった例もある。

歌手グループの名として使われたこともある「一世風靡」の風には、風の持つ草木を薙ぎ倒す力がこもっている。帆船が強い追い風を受けて進む様を表した「順風満帆」は、そのまま比喩として、人や企業が好調で受けに入っている場合に使われる。この2つの言葉は、風のポジティブで力強い面が出ている。

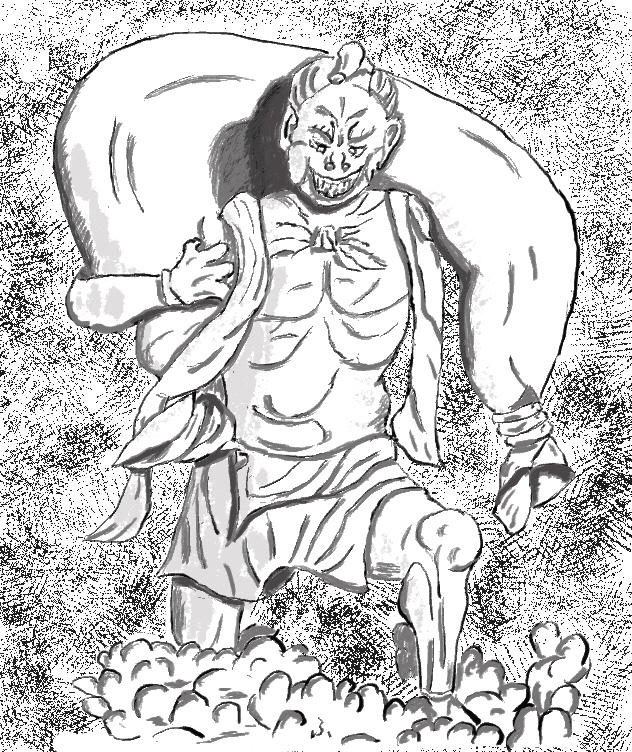

風には、冷たい・温かい、東・西、強い・弱いと捉え方が沢山あるためか、「風を読む」との表現がある。この言葉も自然の風の向きや強さではなく、世の趨勢を読むことを意味している。更に、風を読んだ結果、風向きが悪かったり、風当たりが強かったりと比喩は続く。風がこれほど多くの比喩として使われるのは、古来から風が人々の生活に強い影響を与え続けてきたからであろう。それは、風が「風神」、「風天」として崇められていることからも分かる。

散歩道にある桜並木が、秋風に吹かれて葉を落とし始めた。木々の枝越しに青空が見えて、ふと我が頭髪が思い浮かんだ。木々の葉も、自分の頭の毛も残り少なくなり、いつ消えてしまってもおかしくない、これぞ「風前の灯」だ。

(2023.09.14)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?