読書記録始めました(実際の記録編)

ご覧いただきありがとうございます。

Notionでの読書記録の実際を記事にしていこうと思います。

前段としてなぜ始めたか?編と導入編がありますのでそちらもよろしければご覧ください。

実際の画面をみながら

ここからはまず私がしているNotion上の読書記録の画面を共有します。

以下が実際の画面です。

大きく分けて3つのブロックにしています。

1つ目が原文、2つ目が自分の言葉での変換、3つ目がコメントです。

1つ目に関してはその本に書いてあることを写しています。全文は無理なのでメモを取るように目印を付けたところを引用という形で転写しています。

2つ目は前回の記事でも書きましたが本の情報そのままで記録するのではなく自分の言葉にする必要があります。自分で感じた解釈を書き込んでいます。

なるべく原文とは違うように書いています。

3つ目は自分が書いた文や転写した文に対しての疑問点を書いています。これに関してはNotionの機能で楽にコメントが打てるので気軽に使えています。

ブロックの使い方

2つ目の自分の言葉で記載するときには原文とは違うブロックで記載しています。

ブロックの変え方自体はそこまで難しくありません。

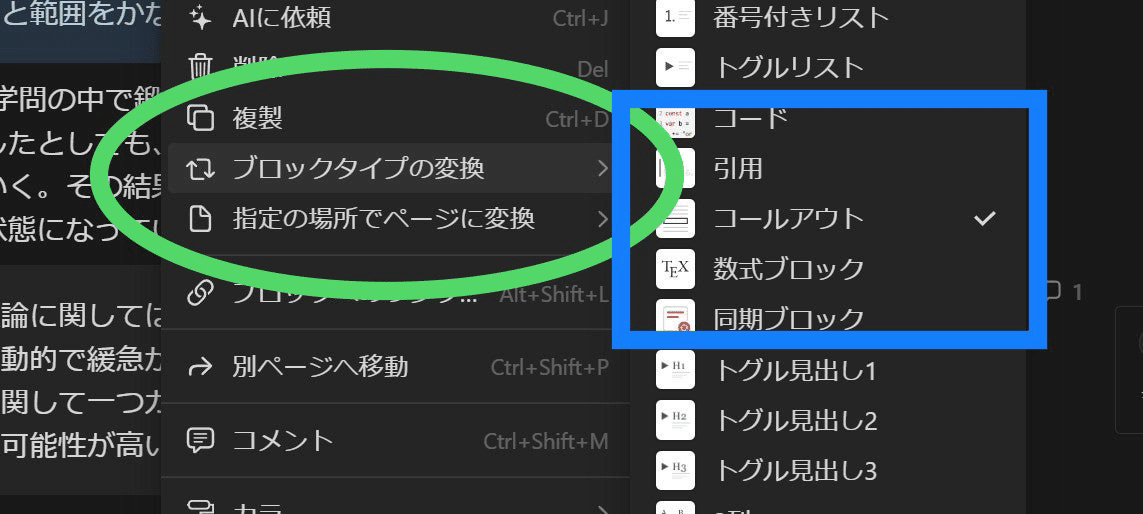

まずはブロック自体を選択してメニューを開きます。

以下の画像のように「ブロックタイプの変換」を選択してどのようなブロックにしたいかを変えることが出来ます。

私の場合は「コールアウト」というブロックにしています。

このブロックではハイライトして目立たさせることを目的にしています。

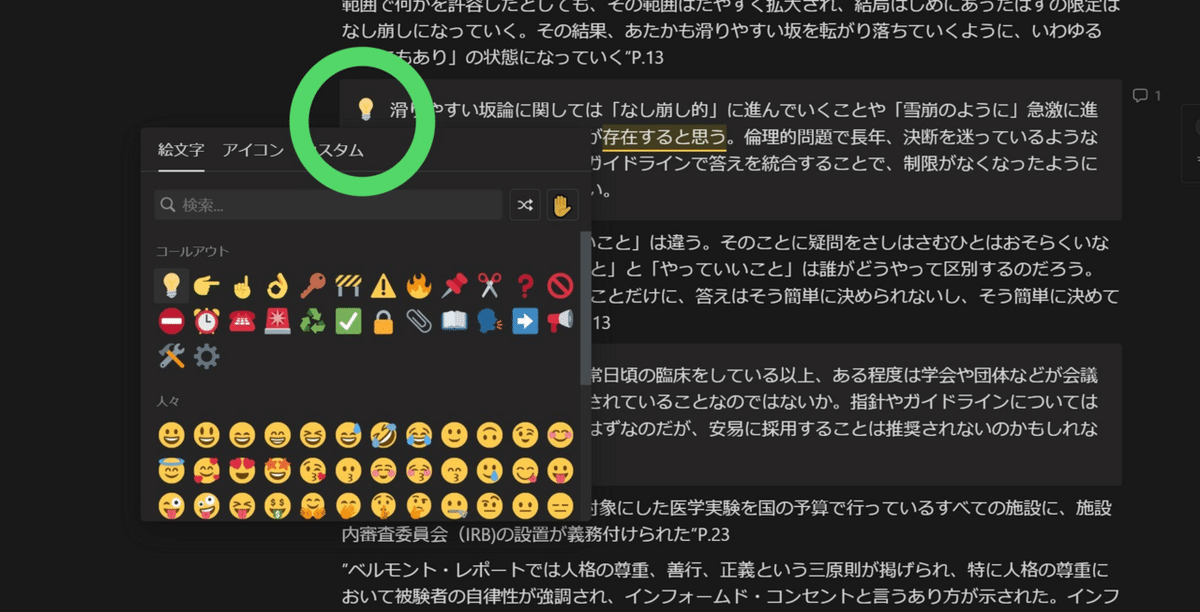

ブロックに表示するアイコンも変更することが出来ます。

ブロック右上のアイコンをクリックすることでどのアイコンにするか決められます。

ここは色々と変えて記載内容ごとにわかりやすくしても良いかもしれません。

コメントの利用

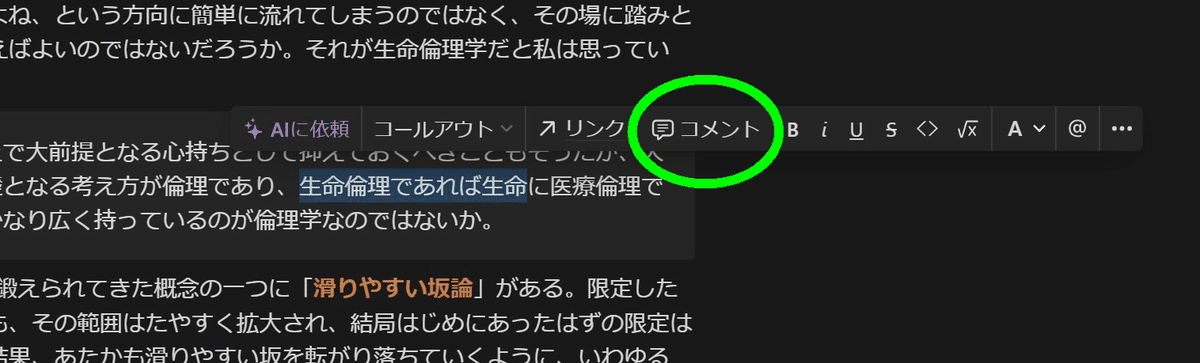

コメント自体は自分が疑問に思ったところや後で調べなければならないと感じたところに残していっています。

コメントの書き方は対象の文に対してドラッグして選択することで残せます。

コメントは本文の右に残される形になります。

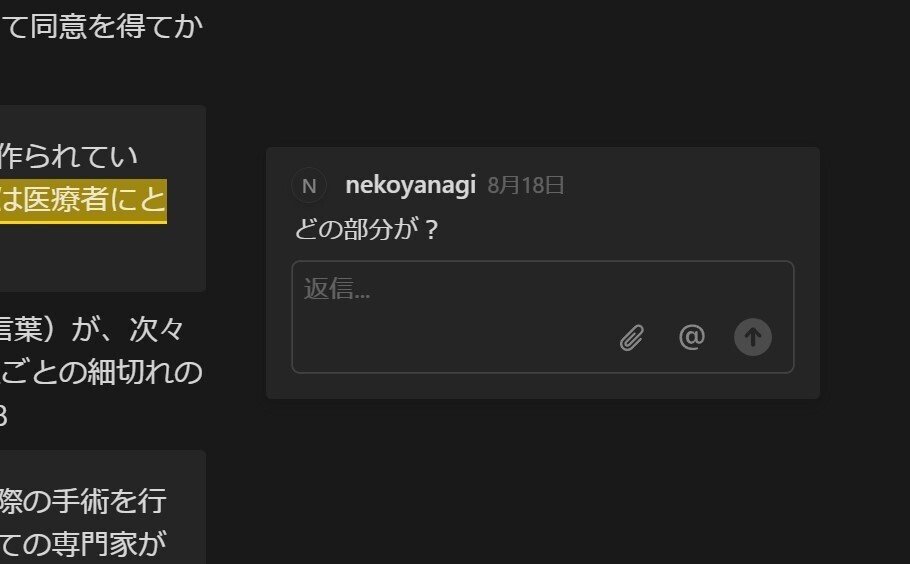

このコメントに対しても返答ができるので後々はここの返答部分を本文へ追記することが望ましいのかなと思います。

コメントは本来の使用方法が正直なところ分からないのですが私の使い方はこのようになります。

本の情報など

本の情報は前回の記事でも書きましたが著者や出版社などをAmazonから引っ張ってきています。

それ以外の情報としてタグを作成して付与しています。

また、私の場合ですが本棚のどこらへんにあるかなどを分かりやすくするためにBookShelfTagというタグをプロパティで作成しています。

読書記録した本に関してはメモや目印でいっぱいなので基本的には手元に残したままにしています。

実際に読書記録をみてもう少し前後の文が読みたくなったときにページ数と箇所が分かるようになっているので後々役立つと思います。

終わりに

まだまだ読書記録は始めたばかりなので今後使っていく上で段々と自分風にカスタマイズしていこうと思っています。

Notionの機能自体もまだまだ使いこなせていないので使い込んでいこうと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

CEねこやなぎ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?