②ど田舎の中年サラリーマンが本を出版して、Amazonカテゴリー1位を取るまでの話 【執筆編】

こんにちは、猫山課長と申します。地方在住の47歳会社員のおっさんです。金融機関に勤めて20年以上が経っています。

そんな私が、このたび初の著書を出版することとなり、あろうことか

Amazonカテゴリー別ランキング2部門で1位を獲得することができました。

2023年9月13日12時のAmazon画面のスクリーンショット

前回のnoteでは、出版に至るまでの戦略等について書きました。

今回のnoteでは、出版に至るまでの執筆等について書いていきます。

「なるほど、本を書くってこういうことなんだな」と感じていただければ幸いです!

では、どうぞ。

+++++++

初体験の「書籍の執筆」

1 出版社からのオファー

noteを書き始めて1年と2か月、ついに出版社からオファーをいただきました。

オファーはX(旧Twitter)のDMからで、出版社はさくら舎様でした。

ただ「書籍を出しませんか?」といった雑なものではなく、しっかりと私のnoteを読み込んでいただいた上での、地に足のついた依頼に感じましたし、提示された書籍の内容は、私のnoteの方向性と近く、ブレることなく同じベクトルを目指して制作していけそうな気がしました。

その後、ウェブで面談し、意外なことがわかります。

編集者は私より随分若い女性の方です。彼女の友人が苦しんでいる事柄と、私のnoteの内容がリンクしており、多くの方に共感を得られると考えたため、依頼をされたとのことでした。

私は基本的に、同年代の中年男性に向けてnoteを書いています。つまりはオッサンがオッサンに向けて書いている。

それには以下の理由があります。

①オッサンの気持ちなら理解できる。

私はノウハウ系のライターではなく、どちらかといえばエッセイスト寄りの人間ですから、読者の「心の着地点」が違います。

ノウハウ系なら「なるほど!」と思わせなければなりません。未知を既知にする。それがポイントだからです。

しかし、私はそれはできません。できるかもしれませんが、継続する自信はない。

私ができるのは、「そうそう、そうなんだよな」という共感を呼ぶことです。「あなたと私は類似している。あなたを理解できる」という連帯感。それを醸成すること書くべき。そう考えていました。

であれば、自分は誰となら共感できるか・共感してもらえるか、を考えなければなりません。そうなると答えは一つです。同年代しかない。

私はZ世代を理解できません。理解できないのでれば、共感を呼ぶ記事を書くことはできません。でも同年代なら共感してもらえる記事が書ける。そう考えました。

②オッサンの方が経済力がある

noteは最終的にマネタイズを目指して書いています。承認欲求だけで書き続けられるほど暇ではありません。

noteのマネタイズとしては、記事の個別販売とサブスクリプション(主にメンバーシップ)があります。

記事の個別販売は、記事ごとに値段がつけられており、それを買う形です。つまりは単品販売です。

サブスクは、メンバーシップに加入してもらい、月額会費を支払えば読み放題(メンバーシップ特典による)になるイメージです。

どちらがいいかはクリエイターのスタイルによるでしょうが、私は最初からサブスクを目指していました。

メンバーシップの相場は月1000円といったところです。その価値がある存在になれるかどうかは置いておいて、そもそも月1000円を支払える層をターゲットにしなければなりません。

たとえば、10代の若者がどれだけ猫山課長を好きであったとしても、月に1000円は払わないでしょう。というか、払えない。

しかし、アラフィフからアラ還までの層であれば、月1000円はたいした金額ではありません。

ドライな話ですが、マネタイズにおいてターゲットの資金力はとても重要、というかキモです。

オッサンの資金力は絶対に無視できない要素なのです。

③人口が多い

下記のグラフは総務省統計局が公表している「人口推計(2022年(令和4年)10月1日現在)結果の要約」から抜粋したものです。

これを見れば一目瞭然なのですが、人口のボリュームゾーンは40代から70代であることがわかります。つまりは、ここに顧客が集中している。

逆に10代から20代前半は明らかに少なくなっています。先ほども述べましたが、若者は資金力がありません。それに加えて人口も少ないとなれば、ターゲットとする理由は多くはありません。

人口の多い年代に刺さるコンテンツを作っていくのは基本だと思います。その年代の方が資金力があるのなら尚更です。

まとめますと

・「猫山課長」の年齢から、オッサンの共感を得られるコンテンツを生み出すことが可能であり

・オッサンは狙った客単価をクリアできる可能性が高く

・また人口のボリュームゾーンにもバッチリはまる。

ということになります。

これが、私がオッサンをターゲットにしている理由です。

そんな私が書いてきたnoteを読み、出版を依頼してきたのが私よりも若い女性であったことは驚きでした。加えて彼女は自身の友人にも刺さると考えている。

私のnoteは、私の想定よりも広い範囲の年齢層に受け入れられているのかもしれない。そう感じることができました。

これは、受けるべきなんだな。

そう感じたのです。

+++++++

2 執筆は完全に編集者との共同作業

オファーをお受けし、いよいよ執筆作業が始まります。

まず、書籍の骨格は「過去のnoteをリライトした総集編」になりました。

編集者さんが過去のnoteを50本以上チョイスし、それを章のテーマごとに分類していく。

私がそれらのnoteを章のテーマ、および全体を通して一貫したスタイルに合うように書き直していく。

書き直していく。

この作業、というかこれが執筆作業そのものになるのですが、本当に多くのものを得ることができました。

「note」スタイルから「書籍」スタイルへのトランスフォームが難しい

ご存じのように、noteは横書きのメディアです。一方で書籍は縦書きになります。

横だろうが縦だろうが変わらないのでは? と思われるかもしれませんが、これが結構違います。縦書きに直すと、大きく印象が変化してしまうのです。

また、noteはスマホで読まれることを想定して書きますから、リズム良く途中で離脱されないことを意識した構成になっています。スマホは、めちゃめちゃ途中離脱されやすいディバイスです。

なので、私のnote講座でも「一つの文章は100文字以内で」とお伝えしています。

しかし、書籍だと「途中離脱を防ぐ」意味がそもそもありません。もう購入しているのだから、そこのケアは必要がない。

よって、書籍はnoteに比べ「どっしり感」を持たせても良いことになります。というか、noteの文体・構成では軽すぎる。

なのでほぼ全体的にリライトをするのですが、これが地獄でしかない。

経験した人はわかると思うのですが、一度完成している文章を手直しするのは本当に難しい。

一つの文を変更すると、その後の文章とのつながりや空気感がチグハグになり、それを修正すべく別の文章をいじると他の部分がおかしくなる……。そのうちぐちゃぐちゃになって「ゼロから書いた方が早いんじゃね?」になってしまう。

そんなことを繰り返すことになります。

編集者のすごさを痛感する

何人かの方から、私のnoteの感想で「猫山節」という表現をいただくことがありました。

文章は書き手のカラーが出るものですが、そのカラーを評して「◯◯節」と表現されるのは、自分の文章から醸し出されるものを受け入れてもらえた気がしてとても嬉しいものです。

今回の書籍はもちろん私が書きますから、「猫山節」が存分に炸裂することになる。と、思っていました。

しかし、それはちょっと違ったのです。

制作作業は以下の流れになります。

編集者が全体の構成を決定

↓

構成に沿って既存のnoteをリライト

↓

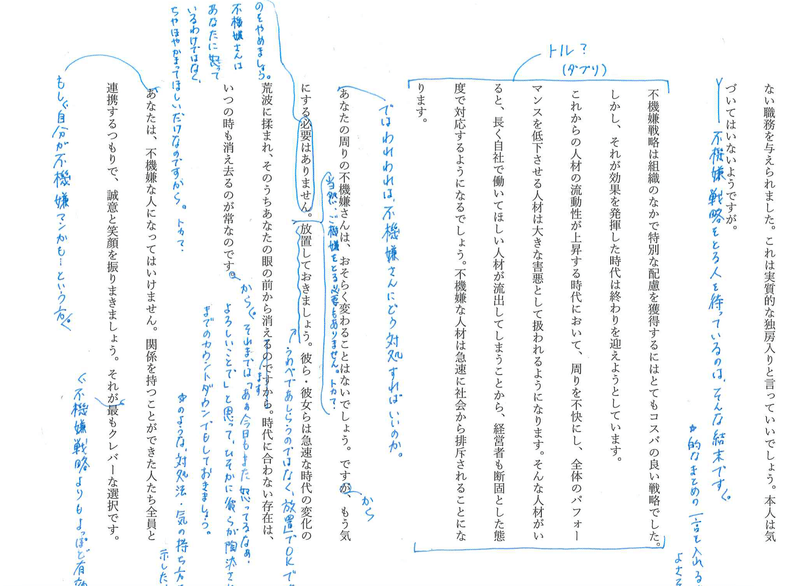

リライトしたものを編集者が修正依頼(赤入れ)をかける

↓

修正依頼に基づき、相談しながら修正作業

↓

上記を数回ラリー

↓

紙媒体で原稿が送られてきて最終チェック(数回)

↓

校了

まずは、編集者が作成した全体構成に従って既存noteのリライトをしてきます。

その際、最初に受けた指示は「全体的に短くしてくれ」とのものでした。

私のnoteは約4000字ほどですが、それを3000字前後にしなければなりません。これは前述した通り全体のバランスが崩れてしまうのでかなり困難な作業でした。とはいえやるしかない。

50本以上のnoteを修正し、編集者に送付すると、盛大に赤(修正)が入った原稿が帰ってきます。これを初めて見たときはクラッときました。

ひとつひとつの指示や修正を理解し、編集者の意図を読み取るようにし、手直しをしていきます。

そうしていると、あることに気が付きます。

「こんなことしていると、「猫山節」が薄まっていくんじゃないのか?」

修正していくにつれて、自分の文章にどんどん編集者のカラーが入っていき、当初の色合いから変わっていく。それをひしひしと感じることになります。

編集者とはいえ他人のカラーが入ったものを、猫山課長の書籍として販売していいのか? これは読者に対する裏切りなのではないか? こんなことを受け入れていいのか?

(こちとらそこそこ人気のあるnote作家なんだよ。今までこれでやってきて成果出してんだ。ここまで口挟まれるこたぁねぇんだよ。)

そんな思いを抱えながらも、まずは指摘通り修正してみます。

驚きました。

編集者の指示通りに修正をしたものを読み返してみると。とても読みやすく、意図がより伝わるようになっているのです。

元の自分の文章を読んでみる。確かに「猫山節」はあるけど、クセが鼻についてしまう。雰囲気に逃げている気すらしてくる。

編集者は、私の意図を汲みながらも文章をよりリーダブルにしてくれている。

ここまでするには、相当に読み込んだに違いありません。作者の意図を曲げず、全体の芯をブレさせず、カラーはある程度残しながらもより多くの人に届くように修正する。

一体どれだけ真剣に、真摯に私の文章と向き合ってくれたのか。

自分のカラーが薄まると感じた私は間違っていました。編集者は私のカラーではなく、私が真に伝えたいものをより伝わりやすくするために修正をしてくれていたのです。

「これはすり合わせが大変だぞ」

そう感じたのは最初だけでした。

その後は、安心して修正を受け入れることができたのです。

書籍の制作は著者が1人で行うものではありませんでした。編集者と協力しながら作り上げるものだったのです。私からしてみたらほぼ「共著」と言ってもいいくらいです。

ひとりで誰の目も借りずに1年以上書き続けてきた私は、編集者からの指導を受け、誰かと協力して書くことのありがたさを痛感しました。そして、プロの力も。

大ヒット漫画の裏には、有能な編集者がいることはよく聞くところです。

どれだけ作者に天才的な才能があっても、それを広く受け入れられるように修正してくれる人がいなければ、その才能が広く認知されることはない。作品が広がっていくこともない。

作者の代わりに外部と対話してくれる存在。それが編集者なのだと感じました。

そして、そんなプロフェッショナルと仕事をすることが、出版社からのリリースにこだわった理由でもあります。

私の狙いは間違っていませんでした。編集者はすごかった。

この経験は、私の血肉となり、今後の成長を担保することになるでしょう。

+++++++

3 執筆を終えて

書籍の執筆と並行して、以下の仕事・作業を行なっていました

・金融機関勤務(本業)

・自社の経営

・週2回のnote作成

・日刊SPA!の原稿作成(月1〜2本)

・SUNABACOでのセミナーおよび資料作成

・Voicy収録(現在停止中)

書籍の執筆と同時期に複数の仕事をいただくことになり、日常生活は一気に変わり始めました。

寝ても覚めても何かの仕事をするようになったのです。

もちろん平日は仕事で、土日も何かの仕事をしています。平日の夜もほぼ何かしています。完全に休める時がなくなってしまいました。

作業をしていないときでも、頭は常に仕事のことを考えています。

noteを書き終えたら日刊SPA!のネタを考える、日刊SPA!の記事を書き終えたら書籍の直しについて考える、書籍がひと段落ついたら次回のSUNABACOセミナーのプロットを考える、それが終わったら自社の今後の戦略を…ああ本業のアレどうしようか…と思っている間に次のnoteの締切が来る…

起きている間は常に何かの課題について考えを巡らせるようになりました。こうなるとこれまでの人生はどれだけ時間があったんだと不思議に思えてきます。実際、何をしていたのでしょうか。

その中で、書籍の執筆だけが、明確に終わりがある仕事です。

そして、やっと終了しました。

人生を変えたいと思ってダイブを続けて、初めて一つの区切りを迎える。

これは、私にとってただの書籍ではありません。一つのピリオドです。

私は、誰かから与えられたわけではない、私だけの目標を達成した。その証としての書籍。

でも、これはマイルストーンです。

書籍出版は、ただの通過点に過ぎません。目指す場所ではありました。でも、私はその先を見ていたのです。

マイルストーンには、少しだけ腰掛けました。疲れも少しだけ取れた気がします。

名残惜しいのでチラチラと振り返りはしましたが、私はもう歩き出しています。

この本を読んでくれたあなたが、ゆっくりと力強く歩んでくれればとても嬉しい。

その横を、私も歩いているのですから。

《面白かった!!と思われましたら下にある❤️をタップして頂けると猫山はとてもシアワセにな気分になれます。よろしくおねがいします!》

【お知らせ】

2023年10月5日に猫山課長初の書籍が販売されます!

是非お近くの書店でご購入またはご予約ください!!

Amazonはこちら!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?